- •Введение

- •1. Проектирование локальной сети

- •Общие положения

- •1.2. Цели и задачи проектирования лвс.

- •2. Структура и технология выполнения курсового проекта

- •2.1. Структура курсового проекта

- •2.2. Технология выполнения курсового проекта.

- •2.2.1. Выбор темы

- •2.2.2. Исходные документы для выполнения курсового проекта

- •2.2.2.1. Задание на курсовое проектирование

- •2.2.2.2. График выполнения курсового проекта

- •2.2.3. Пояснительная записка

- •2.2.3.1. Теоретическая часть пояснительной записки

- •2.2.3.2. Практическая часть пояснительной записки

- •2.2.4. Оформление пояснительной записки.

- •2.2.5. Оформление рецензии

- •Рецензия

- •2.2.6. Порядок защиты проекта.

- •3. Типовые топологии.

- •4. Обследование объекта автоматизации

- •4.1. Технология выполнения обследования.

- •4.2. Сбор исходных данных для проектирования

- •4.3. Краткая характеристика предприятия.

- •4.4. Организационная структура

- •4.5. Функциональная структура.

- •Характеристика функций управления

- •Связь функций с входными/выходными документами

- •4.6. Обследование документооборота.

- •Структурного подразделения ___________предприятия ___________________ Дата проведения опроса «___»______________2012г

- •4.7. Отчет об обследовании предприятия

- •5. Информационные потоки

- •5. 1. Исследование информационных потоков.

- •5.2. Инструментальные средства исследования информационных потоков

- •5.2.1. Анализ потоков информации с помощью графического метода

- •5.2.2. Исследование и анализ потоков информации с использованием теории графов.

- •5.2.3. Исследование и анализ информационных потоков на основе модели сетевого планирования.

- •5.2.4. Графоаналитический метод

- •5.2.8. Метод матричного моделирования.

- •5.2.9. Метод семиотического анализа.

- •5.2.10. Метод синтаксического анализа.

- •5.2.11. Метод семантического анализа

- •5.2.12. Метод прагматического анализа

- •5.2.13. Метод схем информационных связей расчетов

- •5.2.14. Метод реквизитов

- •5.2.15. Анализ формируемой информации

- •5.2.16. Метод последовательного анализа задач управления

- •5.2.17. Метод анализа внутризаводских документопотоков на основе транспортной модели

- •5.2.18. Современные методы обработки и анализа информационных потоков.

- •5.3. Анализ результатов исследования ип

- •6. Формирование вариантов реализации сети

- •6.1.Формирование исходной топологии

- •6.2. Реструктуризация топологии лвс

- •7. Выбор технических средств

- •Аргументы при выборе типа кабеля

- •8. Монтаж оборудования сети

- •8.1.Предпроектное обследование для монтажа.

- •8.2. Разработка и согласование технического задания.

- •8.3.Техническое проектирование.

- •8.4. Рабочее проектирование.

- •8 .5. Монтаж и настройка скс, лвс.

- •8.6. Рабочая документация.

- •9. Выбор сетевых программных средств.

- •10.Размещение бд в сети

- •11. Оценка эффетивности сети

- •11.1. Выбор показателей оценки проекта

- •11.2. Выбор методов оценки.

- •11.3. Методы расчета показателей оценки

- •11.3.1. Финансовые методы

- •11.3.1.1. Общий финансовый итог от реализации проекта (Net Present Value)

- •11.3.1.2. Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return)

- •11.3.1.3. Коэффициент эффективности инвестиций (arr)

- •11.3.1.4. Срок окупаемости (Payback Period)

- •11.3.1.5. Совокупная стоимость владения информационными системами (Total Cost of Ownership)

- •11.3.1.6. Возврат инвестиций (Return On Investments)

- •11.3.1.7. Расчет совокупных затрат

- •11.3.1.8. Расчет экономической эффективности проекта

- •11.3.2. Качественные методы

- •11.3.2.2. Информационная экономика (Information Economics)

- •11.3.2.3. Управление портфелем активов (Portfolio Management)

- •1.3.2.4. Система it-показателей (it Scorecard)

- •11.3.3. Вероятностные методы

- •11.3.3.1. Справедливая цена опционов (Real Options Valuation)

- •11.3.3.2. Прикладная информационная экономика (Applied Information Economics)

- •11.3.4. Статистический метод

- •11.4. Оценка экономической эффективности внедрения лвс с помощью программы Project Expert

- •11.4.1. Подготовительный этап

- •11.4.2. Описание инвестиционного проекта

- •11.4.3. Анализ полученных результатов в ре

- •11.5. Анализ результатов оценки

- •11.5.1. Метод оценки Саати.

- •11.5.2. Метод рейтинговой оценки.

- •12. Планирование информационной безопасности.

- •Права доступа для групп пользователей.

- •13. Автоматизация проектирования сети

- •13.1. Работа с Friendly Pinger

- •Основные возможности:

- •Интерфейс.

- •Использование основных возможностей.

- •13.2. Работа с NetWizard

- •13.3. Работа с Friendly Network Inventory 1.0

- •Заключение

- •Список литературы

- •Приложения Содержание приложений

- •1. Теоретическая часть.

- •2. Практическая часть.

- •Форма таблицы состава информационных потоков

- •Форма таблицы описания схемы документооборота

- •Топология сети

- •Форма таблицы скоростей по потоку ип 12 в линии связи

- •Форма таблицы характеристик вариантов для выбора

- •Форма промежуточной таблицы для определения рейтинга

- •Форма таблицы для определения рейтинговой оценки

- •Опосредованный характер влияния ит-технологий на успех компании.

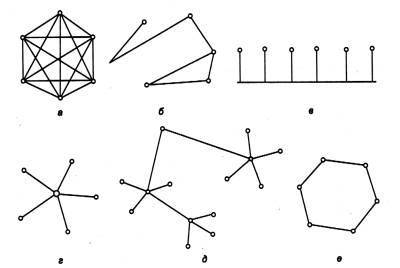

3. Типовые топологии.

Различают логическую и физическую топологию сети [38]. Они могут как совпадать, так и существенно отличаться друг от друга. Если логическая топология соответствует схеме информационных потоков, то конфигурация физических связей определяется электрическими соединениями компьютеров между собой в виде линий связи и может существенно отличаться от конфигурации логических связей между узлами сети. Логические связи реализуют маршруты передачи данных между узлами сети, которые образуются путем соответствующей настройки коммуникационного оборудования.

В первую очередь необходимо разработать логическую организацию информационных связей между источниками и потребителями информационных ресурсов, то есть топологию сети. Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети (иногда – подсети или другое оборудование, например концентраторы, мосты, шлюзы), а ребрам - информационные потоки между ними.

Выбор топологии электрических связей существенно влияет на многие характеристики сети. Например, наличие резервных связей повышает надежность сети и делает возможным балансирование загрузки отдельных каналов. Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи. Часто логическая и физическая топология имеют определенный типовой вид, который реализуется определенным типовым набором КПТС. Ранее типовые наборы под определенную топологию даже поставлялись отдельными фирмами, однако в силу разнообразия требований заказчиков и трудностей, связанных с доработкой типовой топологии под требуемую, широкого применения такой подход не нашел. Рассмотрим некоторые, наиболее часто встречающиеся топологии:

- полносвязная топология (рис. 2, а) соответствует сети, в которой каждый компьютер сети связан со всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным. Действительно, каждый компьютер в сети должен иметь большое количество коммуникационных портов, достаточное для связи с каждым из остальных компьютеров сети. Для каждой пары компьютеров должна быть выделена отдельная электрическая линия связи. Полносвязные топологии применяются редко, так как не удовлетворяют ни одному из приведенных выше требований. Чаще этот вид топологии используется в многомашинных комплексах или глобальных сетях при небольшом количестве компьютеров.

Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях, когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача данных через другие узлы сети.

- ячеистая топология получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей (рис. 2, б). В сети с ячеистой топологией непосредственно связываются только те компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными, а для обмена данными между компьютерами, не соединенными прямыми связями, используются транзитные передачи через промежуточные узлы. Ячеистая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для глобальных сетей.

- общая шина (рис. 2, в) является очень распространенной (а до недавнего времени самой распространенной) топологией для локальных сетей. В этом случае компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю. Передаваемая информация может распространяться в обе стороны, достигая каждого компьютера. Применение общей шины снижает стоимость проводки и монтажа, унифицирует подключение различных модулей, обеспечивает возможность почти мгновенного широковещательного обращения ко всем станциям сети одновременно. Таким образом, основными преимуществами такой схемы являются дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям. Самый серьезный недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности: любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов полностью парализует всю сеть. К сожалению, дефект коаксиального разъема редкостью не является. Другим недостатком общей шины является ее невысокая производительность, так как при таком способе подключения в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные в сеть. Это следует учитывать при построении графиков информационных потоков. Поэтому пропускная способность канала связи всегда делится здесь между всеми узлами сети, а транзакции могут передаваться только последовательно друг за другом.

- топология звезда (рис. 2, г). В этом случае каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором (активному или пассивному), который находится в «центре» сети. В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации всем остальным компьютерам сети. Главное преимущество этой топологии перед общей шиной – существенно большая надежность. Любые неприятности с кабелем касаются лишь того компьютера, к которому этот кабель присоединен, и только неисправность концентратора может вывести из строя всю сеть. Кроме того, концентратор может играть роль интеллектуального фильтра информации, поступающей от узлов в сеть, и при необходимости блокировать запрещенные администратором передачи.

К недостаткам топологии типа звезда относится более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения концентратора. Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются количеством портов концентратора. Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой связями типа звезда (рис. 2,д). В настоящее время иерархическая звезда является самым распространенным типом топологии связей как в локальных, так и глобальных сетях.

- в сетях с кольцевой конфигурацией (рис. 2, е) данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому, аналогично шинной топологии. Если компьютер распознает данные как «свои», то он копирует их себе во внутренний буфер. В сети с кольцевой топологией необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какой-либо станции не прервался канал связи между остальными станциями. Кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию для организации обратной связи – данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому этот узел может контролировать процесс доставки данных адресату. Часто это свойство кольца используется для тестирования связности сети и поиска узла, работающего некорректно. Для этого в сеть посылаются специальные тестовые сообщения.

Рис.2. Типовые топологии сетей

Если для небольших сетей малых предприятий, как правило, можно сразу принять типовую топологию – звезда, кольцо или общая шина, то для сетей средних и крупных предприятий характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные фрагменты (подсети), имеющие типовую топологию, которые связываются между собой уже по другим, но тоже типовым топологиям и поэтому их называют сетями со смешанной топологией.

Стремление конструктора сети к типовым решениям в части топологии, а также других компонентов сети оправдано желанием использовать наиболее полно возможности имеющихся на рынке сетевых программно-технических компонент, а следовательно применения в последствии типовых функций контроля и управления сетью, что в определенной мере сокращает трудоемкость проектирования, эксплуатации и развития сети.