- •Введение

- •Глава 1. Инженерная мелиорация на современном этапе развития науки и общества

- •1.1.Природообустройство. Мелиорация как часть природообустройства.

- •1.2. Общие подходы к мелиорации земель

- •1.3. Понятие геосистемы. Природные и техногенные ландшафты

- •1.4. Цели, задачи, виды мелиорации

- •1.5. Потребность в различных мелиорациях по климатическим зонам. Водный баланс мелиорируемых территорий

- •Водный баланс мелиорируемых территорий

- •1.6. Категории земель по назначению и правовому режиму. Мелиоративный режим

- •1.7. Нормативные документы в области природопользования. Основы проектирования гидротехнических мелиоративных сооружений

- •1.8. Изыскания при проектировании мелиоративных мероприятий

- •1.9. Основные гидрогеологические понятия и определения. Вода в горных породах. Фильтрация в грунтах

- •1.10. Условия питания, движения и дренирования подземных вод. Типы подземных вод. Режим подземных вод

- •Глава 2. Осушительные мелиорации несельскохозяйственных земель

- •Факторы подтопления и заболачивания территорий: естественные и искусственные. Обоснование необходимости осушения территорий. Норма осушения

- •2.2. Определение методов и способов осушения земель в зависимости от типа водного питания и водного баланса переувлажненных территорий

- •Водный баланс переувлажненных земель

- •2.3. Осушительные системы. Ограждающая, регулирующая, проводящая сети

- •Ограждающая сеть

- •Проводящая сеть

- •Регулирующая сеть

- •Сооружения на осушительной сети.

- •Устьевые сооружения

- •2.4. Закрытая осушительная система. Дренаж. Классификация дренажей. Конструкции дренажей. Общие системы дренажей. Местные дренажи

- •Конструкции дренажа

- •Общие системы дренажей

- •Местные дренажи

- •2.5. Особенности мелиорации земель поселений.Ускорение отвода

- •Ускорение отвода поверхностного стока

- •Ограждение территории от притока поверхностных вод

- •Понижение уровня грунтовых вод

- •Искусственное повышение поверхности территории

- •2.6. Водопонижение при строительстве зданий и сооружений. Водоотвод. Водоотлив

- •Учет возможных последствий подтопления территорий при проектировании гидротехнических сооружений

- •Устройство дренажей гидротехнических сооружений

- •Проектирование противофильтрационных элементов набережных

- •2.8. Мелиорация земель промышленности. Мелиорация земель добывающей промышленности. Осушение болот с целью добычи торфа. Мелиорация земель обрабатывающей промышленности

- •Мелиорация земель добывающей промышленности

- •Осушение болот с целью добычи торфа

- •Мелиорация земель обрабатывающей промышленности

- •2.9. Мелиорация земель транспорта. Дренаж автомобильных дорог. Водоотвод и дренаж на аэродромах. Осушение территории порта

- •Дренаж автомобильных дорог

- •Водоотвод и дренаж на аэродромах

- •Осушение территории порта

- •2.10. Мелиорация земель лесного фонда. Осушение лесных земель

- •Глава 3. Мелиорация сельскохозяйственных земель

- •3.1. Мелиорация в сельском хозяйстве. Характеристика сельскохозяйственных земель России

- •Характеристика сельскохозяйственных земель России

- •3.2.1.Осушительные мелиорации. Избыточно увлажненные минеральные земли

- •3.2.2. Требования сельскохозяйственного производства к водно-воздушному режиму почвы. Норма осушения сельскохозяйственных земель. Способы осушения

- •Способы осушения

- •3.2.3. Осушение сельскохозяйственных земель открытым и закрытым способом. Условия применения. Кротовый и щелевой дренаж

- •Кротовый и щелевой дренажи

- •3.3.Оросительные мелиорации

- •3.3.1.Режим орошения земель. Суммарное водопотребление. Оросительная норма

- •3.3.2. Поливные нормы и сроки поливов. Невегетационные и дополнительные поливы. Графики гидромодуля. Особенности режима орошения риса Поливные нормы и сроки поливов

- •Невегетационные и дополнительные поливы

- •Графики гидромодуля

- •Особенности режима орошения риса

- •3.3.3. Способы и техника полива сельскохозяйственных культур. Поверхностный способ полива. Полив дождеванием. Типы дождевальных систем. Внутрипочвенный полив

- •Поверхностный способ полива

- •Временный ороситель; 2 -чеки; 3 -прораны; 4 – валики

- •Полив дождеванием

- •Внутрипочвенный способ полива

- •3.3.4. Оросительные системы, основные элементы. Проводящая и регулирующая оросительная сеть. Конструкции и расчет оросительной сети

- •Проводящая оросительная сеть

- •Регулирующая оросительная сеть

- •Конструкции и расчет оросительной сети

- •3.3.5. Источники воды для орошения. Качество оросительной воды. Орошение поверхностными и подземными водами. Лиманное орошение. Орошение сточными водами

- •Качество оросительной воды

- •Орошение поверхностными и подземными водами

- •Лиманное орошение

- •Орошение сточными водами

- •3.3.6. Головные водозаборы. Типы водозаборов, особенности применения

- •Типы бесплотинных водозаборов

- •Плотинные водозаборы

- •Водозаборы с насосной станцией

- •3.3.7. Отстойники на водозаборных сооружениях. Характеристики взвешенных наносов. Расчеты отстойников. Сороудерживающие решетки

- •Характеристики взвешенных наносов

- •Расчеты отстойников

- •Сороудерживающие решетки

- •3.3.8. Дренаж на орошаемых землях. Мелиорация засоленных земель

- •Мелиорация засоленных земель

- •3.4.Мелиорация в садово-парковом хозяйстве. Особенности мелиоративных мероприятий на малых площадях

- •Орошение садовых и дачных участков

- •Системы полива для садового участка

- •Глава 4. Природоохранное обустройство территории

- •4.1. Защита земель от водной эрозии и оврагов

- •Степень опасности наводнений

- •4.3. Борьба с размывами берегов рек, водохранилищ и морей

- •4.3.10. Стенки свайного типа:

- •4.4.Борьба с оползнями и селями Борьба с оползнями

- •Борьба с селевыми потоками

- •4.5. Обводнение территорий. Потребность в обводнении

- •4.6. Охрана окружающей среды при проектировании и эксплуатации гидромелиоративных систем

- •Зоны влияния мелиоративной системы

- •Состав мероприятий по охране окружающей среды

- •4.7. Комплексное обустройство (мелиорация) водосборов

- •Списоклитературы

4.3.10. Стенки свайного типа:

а - с бетонной стенкой; б - сбетонной облицовкой; 1 - анкерный блок; 2- волноотбойная стенка; 3-пляж; 4-омоноличенная свая; 5 - бетонная облицовка; 6- шпунт; 7 - анкерная плита

Пляжи подразделяют на свободные, не огражденные наносозадерживающими сооружениями, и защемленные, огражденные бунами или подвижными волноломами с траверсами. Пляжеобразующий материал поступает на береговую отмель в основном за счет естественной переработки берега под действием волн и течений, переформирования рельефа дна, размыва специально заготавливаемого на берегу материала.

Для создания искусственного пляжа в первом случае достаточно построить поперечные буны. В продольном направлении они состоят из трех частей (рис.4.3.11); корневой b1, переходной b2и головной lб. Головы бун располагают на глубинах, примерно равных критической глубине для волны.

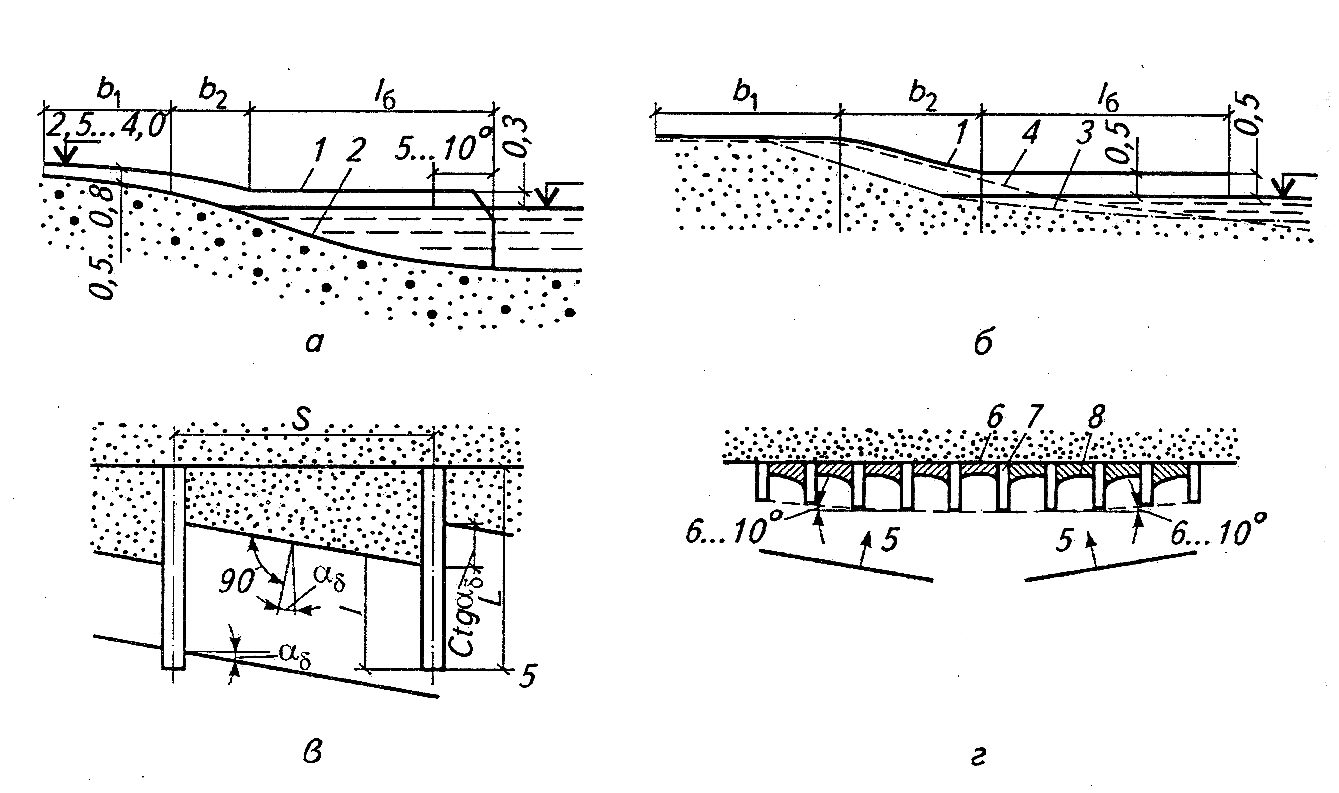

Рис. 4.3.11. Продольный профиль бун и их компоновка:

а, б - продольный профиль бун с галечниковым и песчаным пляжами; в - отложение галечниковых наносов в межбунном пространстве; г - система бун с пляжами при двух генеральных направлениях волнения; 1- гребень буны; 2 - поверхность пляжа в середине межбунного пространства; 3и 4-поверхности пляжа с низовой и верховой сторон; 5-фронт волны; 6- урез воды до создания крепления; 7- пляж; 8–буны

Ряд бун, действующих совместно для защиты участка берега, называют буновым полем или системой бун. Наносоудерживающая способность системы бун и степень ее влияния на вдольбереговой поток наносов зависят от очертания береговой линии, крутизны подпорного склона, состава и крупности наносов, уровенного и волнового режимов, длины бун, их профиля и сквозности (сквозность бун - отношение площади отверстий к общей площади продольного профиля буны), расстояния между бунами, числа бун в системе.

Как правило, буны сооружают из дерева, металла, камня, бетона, железобетона, синтетических материалов или их комбинаций.

По конструкции различают буны гравитационного типа (из кладки массивов, пустотелых элементов, заполненных бетоном или песком; из каменной наброски, из наброски бетонных блоков) и свайного типа (свайно-шпунтовые, свайно-стеновые, из колонн-оболочек).

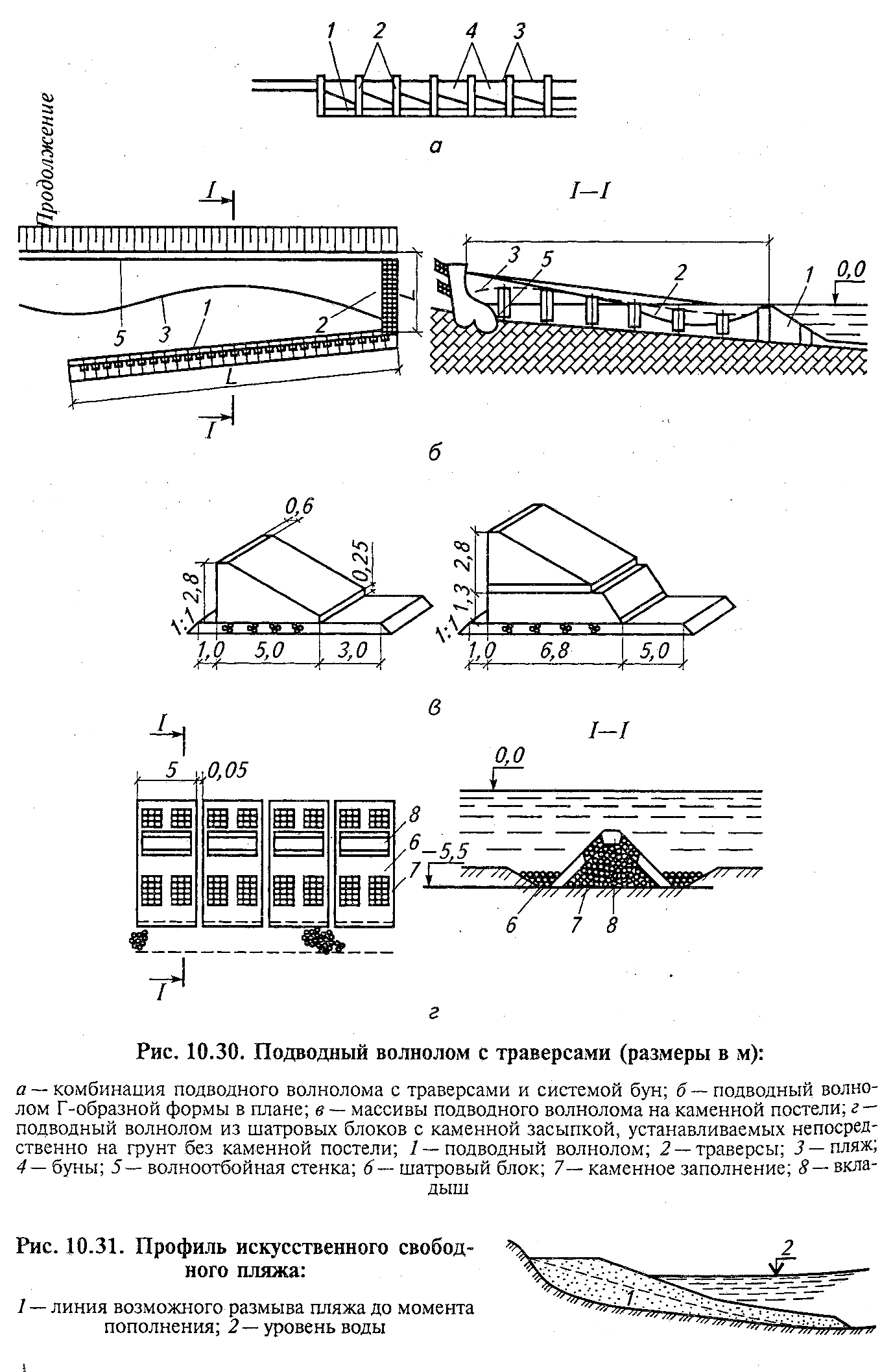

Переформирование рельефа дна и создание за счет этого искусственного пляжа может быть осуществлено путем строительства подводных волноломов и их соединения с берегом траверсами. Подводные волноломы представляют собой сооружения, расположенные вдоль берега на расстоянии, достаточном для образования пляжа принятых размеров (рис.4.3.12). Гребень волнолома обычно размещают на 0,5...0,8 м ниже уровня воды для возможности переброски волнами наносов через волнолом при их поперечном перемещении. Для повышения эффективности образования пляжа волнолом соединяют с берегом траверсами. На берегах с песчаными наносами волнолом соединяют несколькими траверсами, образуя в плане замкнутые акватории - заволноломные бассейны.

Рис. 4.3.12. Подводный волнолом с траверсами и системами бун:

1 – подводный волнолом; 2 – траверса; 3 – пляж; 4 - буны.

Трассу волнолома назначают прямолинейной, т. е. параллельной берегу.

Подводные волноломы конструктивно подразделяют на два типа: гравитационные и свайные. К гравитационному типу относят волноломы из каменной наброски бетонных фасонных блоков. Волноломы свайного типа представляют собой одиночный ряд свай или свай-оболочек либо двухрядную конструкцию с каменным заполнением.

Создание и сохранение искусственного пляжа обеспечивается подачей на берег путем отсыпки или намыва специального пляжеобразуюшего материала. Свободный пляж будет динамически устойчивым в случае нулевого баланса наносов на защищаемом участке, при положительном балансе пляж будет нарастать, при отрицательном размываться; срок службы определится первоначальным объемом насыпи материала, частотой и объемом последующих пополнений.

Для устройства искусственных пляжей применяют песок, галечно-гравийную или щебеночную смесь. Геометрически такой пляж представляет собой призму, поперечное сечение которой (рис.4.3.13) назначают в соответствии с технико-экономической целесообразностью, гранулометрическим составом материала и гидрологическим режимом водоема на защищаемом участке берега.

Рис. 4.3.13. Профиль искусственного свободного пляжа:

1- линия возможного размыва пляжа до момента пополнения; 2–уровеньводы