- •Часть третья. Работа с гидрометеорологическими приборами

- •27.1. Общие сведения и единицы измерения

- •27.2. Приборы для измерения температуры воздуха

- •27.2.1. Термометры

- •27.2.2. Аспирационный психрометр

- •27.2.2.1 Порядок измерения температуры воздуха с помощью аспирационного психрометра

- •27.3. Обработка показаний термометра

- •27.4. Вопросы для самопроверки

- •27.5. Отчет Отчет оформляется в тетради по лабораторным работам по образцу, приведенному в табл. 21.

- •28.1. Общие сведения и единицы измерения

- •28.2. Барометр – анероид

- •28.3. Порядок работы с барометром-анероидом

- •28.4. Обработка показаний барометра – анероида

- •28.4.1. Общие замечания

- •28.4.2. Порядок обработки показаний барометра-анероида

- •28.5. Вопросы для самопроверки

- •28.6. Отчет Отчет оформляется в тетради по лабораторным работам по образцу, приведенному в табл. 22.

- •29.1. Общие сведения и единицы измерения.

- •29.2. Роза ветров

- •29.3. Ручной чашечный анемометр

- •29.3.1. Порядок работы с анемометром

- •29.3.2. Порядок обработки показаний анемометра

- •29.4. Вопросы для самопроверки

- •29.5. Отчет

- •30.1. Водные термометры

- •30.1.1. Поверхностный (родниковый) термометр (или термометр в оправе Шпиндлера)

- •30.1.2. Глубоководный опрокидывающийся термометр

- •30.2. Обработка показаний водных термометров

- •30.2.1. Поверхностный (родниковый) термометр

- •30.2.2. Глубоководный опрокидывающийся термометр

- •30.3. Вопросы для самопроверки

- •31.1. Общие сведения

- •31.2. Приборы и оборудование для измерения расхода воды в реке

- •31.2.1. Гидрометрическая вертушка

- •31.2.2. Поверхностные поплавки

- •31.3. Промер глубин

- •31.4. Работа с гидрометрической вертушкой

- •31.4.1. Выбор скоростных вертикалей и горизонтов для измерения скорости течения

- •31.4.2. Порядок работы с гидрометрической вертушкой

- •31.5. Работа с поверхностными поплавками

- •31.6. Расчет расхода воды в реке

- •31.6.1. Порядок расчета расходов, измеренных с помощью вертушки

- •31.6.3. Расчет расхода, измеренного с помощью поверхностных поплавков

- •31.7. Вопросы для самопроверки

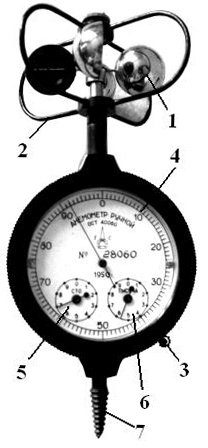

29.3. Ручной чашечный анемометр

Измерение скорости ветра в полевых условиях производят с помощью анемометров различных систем. Анемометры различаются по внешнему виду и характеру приемной части, однако принцип их работы одинаков.

Приемная часть ручного чашечного анемометра состоит из металлической крестовины, на концах которой укреплено четыре полых полyшapия, обращенных выпуклостями в одну сторону (рис. 40).

Рис. 40. Ручной чашечный анемометр:1 - полушария; 2 - металлическая защита; 3 - арретир; 4-6 - шкалы, 7 – стержень с винтовой нарезкой

Полушария насажены на ось и защищены от механических повреждений специальной рамкой. В нижней части оси имеется червячная (винтовая) нарезка, с помощью которой она соединяется с передающим механизмом, заключенным в пластмассовый или металлический корпус.

На корпусе имеется три циферблата. На одном из них (большом) нанесены деления от 0 до 100, на другом (внизу слева) – сотни, на третьем (внизу справа) – тысячи.

В нижней части корпуса сбоку имеется арретир, (от от фр. Arrêter – останавливать; арретир – приспособление для установки чувствительного прибора в нерабочее положение с целью предохранить его от изнашивания или повреждения в то время, когда прибором не пользуются), с помощью которого выключается или включается счетчик. В первом случае вращение полушарий происходит вхолостую (счетчик отключен), во втором оно передается на стрелки циферблатов (счетчик включен).

Снизу под корпусом имеется стержень с винтовой нарезкой для установки анемометра на деревянном шесте в вертикальном положении.

29.3.1. Порядок работы с анемометром

1. Заносят на бланк указанный на приборе № анемометра.

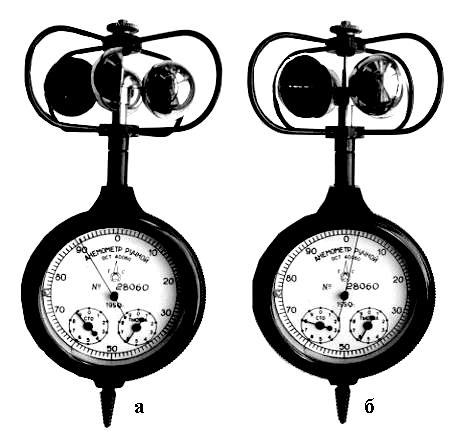

2. Записывают, в нижнюю (из отведенных для записи наблюдений за ветром) строчку начальный (1-й) отсчет: тысячи (целые значения), сотни (целые значения), десятки и единицы (округляя показания большой стрелки до целых значений). На рис. 40 тысяч 5, сотен 6, десятков и единиц 92 – отсчет 5692. Иногда стрелки на вспомогательных (маленьких) циферблатах устанавливаются так, что трудно бывает определить, перешла грубая (достаточно толстая) маленькая стрелка данную цифру или нет. В этом случае ориентируются по последующим циферблатам: если стрелка еще не перешла эту цифру (рис. 41а), отсчет по следующему циферблату будет максимальным (8 -9 или 80 – 90). И наоборот, если маленькая стрелка не дошла до указанной цифры (рис. 41б), показания на следующем циферблате будут минимальны (1- 2 или 10 – 20). Отсчеты: рис. 41а – 5890; рис. 41б – 5803.

Рис.41. Пример неточного положения стрелок: а – маленькая стрелка (сотни) не перешла к следующей цифре – отсчет 5891; б – маленькая стрелка (сотни) перешла к следующей цифре – отсчет 5804

3. Выводят прибор в указанное место, устанавливая его строго вертикально, большой палец держат на арретире (рис. 42).

Рис. 42. Положение пальцев при работе с анемометром

4. Включают одновременно секундомер (или, при его отсутствии, замечают начало отсчета секунд) и счетчик – с помощью арретира, переводя его в верхнее положение.

5. Через 100 с. Одновременно выключают счетчик анемометра и секундомер;

6. Снимают и записывают на бланк (в верхнюю для ветра строчку) конечный (2-й) отсчет.