- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Тема 1. Медико-социальная работа как вид профессиональной деятельности. Основные понятия и категории.

- •Тема 2. Отечественный исторический опыт медико-социальной работы.

- •Тема 3. Обоснование отечественной медико-социальной работы.

- •Тема 4. Концепция медико-социальной работы в современной России.

- •Тема 5. Базовая модель отечественной медико-социальной работы.

- •Тема 6. Модель специалиста.

- •Тема 7. Нормативная правовая база медико-социальной работы.

- •Тема 8. Организация медико-социальной работы в России.

- •Тема 9. Сравнительный анализ медико-социальной работы в России и за рубежом.

- •Тема 10. Теория как научная основа становления и развития отечественной медико-социальной работы.

- •Тема 1. Концепция медико-социальной работы в сфере наркологии.

- •Тема 2. Современные представления о психическом здоровье.

- •Тема 3. Современные представления о заболеваниях, связанных с зависимостью от психоактивных веществ.

- •Тема 4. Классификация заболеваний, связанных с зависимостью от психоактивных веществ.

- •Тема 5. Распространенность заболеваний, связанных с зависимостью от психоактивных веществ.

- •Тема 6. Организация наркологической помощи.

- •Тема 7. Злоупотребление алкоголем и алкоголизм.

- •Тема 8. Употребление наркотиков и наркомании. Биологические, психологические и социальные факторы, способствующие употреблению наркотиков.

- •Тема 9. Употребление одурманивающих средств. Токсикомании.

- •Тема 10. Медико-социальные последствия заболеваний, связанных с зависимостью от психоактивных веществ.

- •Тема 11. Основные принципы и методы лечения заболевании наркологического профиля.

- •Тема 12. Профилактика злоупотребления психоактивными средствами.

- •Тема 13. Реабилитация больных с зависимостью от психоактивных веществ.

- •Тема 14. Медико-социальные программы в сфере наркологии.

- •Тема 15. Особенности заболеваний, связанных с зависимостью от психоактивных веществ в различных половозрастных группах.

- •Тема 16. Правовые аспекты заболеваний, связанных с зависимостью от психоактивных веществ.

- •Тема 17. Должностные обязанности специалиста социальной работы

- •Тема 1. Эпидемиология злокачественных новообразований.

- •Тема 2. Современная частная онкология.

- •Тема 3. Основные методы профилактики злокачественных новообразований.

- •Тема 4. Современные методы диагностики и лечения злокачественных новообразований.

- •Тема 5. Организация онкологической помощи.

- •Тема 6. Реабилитация онкологических больных.

- •Тема 7. Зарубежный опыт социальной работы в онкологии.

- •Тема 8. Современная модель медико-социальной работы в онкологии.

- •Тема 9. Медико-социальная работа в хосписе.

- •Тема 10. Особенности медико-социальной работы в детской онкологии. Роль социального работника для семьи с ребенком, страдающим онкологическим заболеванием.

- •Тема 11. Правовые аспекты медико-социальной работы в онкологии.

- •Тема 12. Психологические аспекты медико-социальной работы в онкологии.

- •Раздел I. Социально-медицинские и организационно-правовые основы планирования семьи

- •Раздел II. Искусственный аборт и профилактика непланируемой беременности

- •Раздел III. Содержание и методика медико-социальной работы в планировании семьи

- •Раздел I. Социально-медицинские и организационно-правовые основы планирования семьи

- •Тема 1. Социальные и медицинские аспекты планирования семьи.

- •Тема 2. Исторические аспекты планирования семьи.

- •Тема 3. Организация и деятельность государственной службы планирования семьи. Роль неправительственных организаций в планировании семьи. Определение понятия «служба планирования семьи».

- •Тема 4. Нормативная правовая база охраны репродуктивного здоровья населения и планирования семьи.

- •Тема 5. Репродуктивные права граждан. Определение понятия «репродуктивные права». Репродуктивные права граждан как неотъемлемая составляющая прав человека.

- •Тема 6. Особенности строения и функционирования женской и мужской репродуктивной систем в различные возрастные периоды.

- •Тема 7. Социально-медицинские аспекты искусственного прерывания беременности.

- •Тема 8. Контрацепция и контрацептивное поведение населения.

- •Тема 10. Традиционные методы контрацепции.

- •Тема 11. Современные методы контрацепции. Мужская и женская медицинская стерилизация.

- •Тема 12. Особенности применения методов и средств контрацепции различными группами населения.

- •Тема 13. Бесплодный брак: социальные, медицинские и личностные аспекты.

- •Раздел III. Содержание и методика медико-социальной работы в планировании семьи

- •Тема 14. Содержание медико-социальной работы в планировании семьи.

- •Тема 15. Методика медико-социальной работы в планировании семьи с различными контингентами населения в учреждениях здравоохранения, образования и социального обслуживания населения.

- •Тема 16. Сексуальное просвещение и образование населения.

- •Тема 17. Коммуникативные программы в области охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи.

- •Тема 18. Методика разработки и реализации коммуникативных программ в области охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи.

- •Тема 19. Консультирование различных групп населения по вопросам планирования семьи.

- •Глава 1. Обоснование медико-социальной работы .......... 7

- •Глава 2. Основные понятия и категории медико-социальной

- •Глава 3. Концепция медико-социальной работы............ 32

- •Глава 4. Базовая модель медико-социальной работы......... 45

- •Глава 5. Модель специалиста социальной работы, участвующего

- •Глава 6. Технологии медико-социальной работы............ 65

Глава 6

Технологии медико-социальной работы

Под технологиями социальной работы принято рассматривать совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых социальными службами, отдельными учреждениями и социальными работниками для достижения поставленных целей в процессе осуществления социальной работы, решения разного рода социальных проблем, обеспечения эффективной реализации задач по социальной помощи населению. По определению Е.И. Холостовой, представленному в Российской энциклопедии социальной работы, технологии социальной работы базируются на реальном опыте социальной работы, принципах и теоретико-методологических закономерностях, открытых социальными науками: социологией, социальной инженерией, теорией управления, правом, социальной педагогикой, психологией и др.

Рассматривая социальную работу как особый вид деятельности, сущность технологий социальной работы можно интерпретировать как совокупность приемов, методов и воздействий государственных, общественных и частных организаций, специалистов и волонтеров, направленных на оказание помощи, поддержки, защиты любого человека, но особенно это относится к наиболее нуждающимся. Технологии социальной работы в концентрированном виде выступают как обобщение накопленных и систематизированных знаний, опыта, умений и практики работы субъектов социальной деятельности.

Технологии медико-социальной работы в нашей стране в последние годы наиболее активно развиваются в области психиатрии, наркологии, онкологии, геронтологии, планирования семьи. Термин «технологии» в основном используется в социальной работе.

В данной главе представлен ряд технологий медико-социальной работы в наркологии, онкологии, в комплексном ведении больных с

хронической сердечной недостаточностью, с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом, в планировании семьи, представляющих практический интерес как для социальных, так и для медицинских работников, а также других специалистов.

6.1. Медико-социальная работа в наркологии

Алкоголизм, наркомания и токсикомания принадлежат к наиболее значимым социальным болезням. Психоактивные вещества — это исторически выявленные и социально закрепленные адаптогены, т.е. средства, участвующие в обеспечении адаптации к условиям и требованиям жизни благодаря своему действию на психическое состояние — настроение, эмоции, тонус, поведение. В качестве социальных адаптогенов психоактивные вещества (ПАВ) включаются в механизмы индивидуального и группового поведения, массовой культуры, занимая важное место в бытовых обычаях, традициях, формах коммуникации и досуга.

Психобиологические эффекты алкоголя и наркотиков обусловливают не только их позитивную социальную роль, но и определяют многочисленные формы негативного влияния на индивидов и на социум в целом.

Наркологические болезни развиваются у индивидуума как члена макросоциума и одновременно как члена микросоциума. В их генезе взаимодействует констелляция биологических, психологических и социальных факторов.

Ролевые сдвиги у членов социального окружения больного трансформируются в систему прочных патологических связей между больным и его окружением, прежде всего его семьей, которая принимает характер особо стойкой деформации поведения и психоэмоционального состояния членов его окружения — супругов, детей, родителей и др. Этот социально-психологический феномен носит название созависи-мости и требует специальных мер для его коррекции и устранения.

Таким образом, очерчивается широкий круг социальных проблем, с одной стороны, непосредственно или опосредованно обусловливающих массовое и индивидуальное злоупотребление алкоголем или наркотиками, формирование и течение наркотических заболеваний, а с другой стороны, обусловленных неадекватным в социальном плане отношением к психоактивным веществам или различными негативными проявлениями и последствиями собственно наркологической патологии. Все эти проблемы требуют вни-

мания со стороны общества и организации целенаправленной работы по их разрешению.

Потребление алкоголя, наркотиков, других ПАВ — это системное биопсихосоциальное явление, социальные, медицинские, экономические, криминальные последствия которого влияют на общественное благосостояние.

При анализе комплекса социальных проблем, связанных с потреблением ПАВ, целесообразно вычленять формируемые на доклиническом, предклиническом и клиническом уровнях и те, которые являются вторичными, производными от той или иной наркологической патологии. Это важно для определения направленности и содержания отдельных технологий социальной работы в этой сфере, дифференциации ее специфических видов, ориентированных на различные контингента и группы населения.

Специфика медико-социального статуса различных групп пациентов наркологического профиля (описана выше в главе «Базовая модель медико-социальной работы») обусловливает необходимость учитывать ее особенности при составлении конкретных программ медико-социальной работы.

Группа повышенного риска развития наркологических заболеваний характеризуется клинической и субклинической патологией, формирующей предрасположенность к приобщению к психоактивным веществам и развитию наркологических заболеваний, наследственной отягощенностью, в том числе и по алкоголизму и наркоманиям. Выраженность собственно наркологических проблем зависит от степени тяжести совокупности факторов эндо- и экзогенного порядка, ведущих клиента к вовлечению в алкоголизацию и наркотизацию. Правовые проблемы могут зависеть от проявлений неадекватного поведения членов семьи, статуса беженца или инвалида, а также совершения правонарушений в связи с конфликтами, вовлечением в криминальные группы.

Перечисленными особенностями обусловлен дифференцированный подход в медико-социальной работе с группой повышенного риска развития наркологических заболеваний. Необходимо предусматривать профилактику неблагоприятного развития и декомпенсации соматического и психического статуса, выявление принадлежности к конкретной, группе риска, регулярный контакте клиентами, проведение целенаправленной работы по отказу от потребления психоактивных веществ, комплексную психокоррекционную работу, включающую групповой и индивидуальный тренинг социальных и коммуникативных навыков и приемов саморегуляции, вовлечение

в благополучную социальную микросреду, содействие в преодолении материальных проблем.

Члены семей наркологических больных и их ближайшее окружение представляют группу, особенностями которой являются медицинские проблемы, связанные с личностной реакцией на длительную или острую психотравмирующую ситуацию; потребность в медицинской помощи возникает периодически в период обострений конфликтов или на пике фрустрации, причем имеют место затруднения в ее организации, обусловленные нежеланием социальной огласки. Собственно наркологические проблемы возникают при наличии «семейного пьянства», в том числе в рамках феномена созависимости. Социальная дезадаптация обусловливается как тяжестью дезадаптивного поведения больного члена семьи, так и собственными личностными и микросоциальными проблемами. Возникающие правовые проблемы связаны с неправильным поведением больного члена семьи, собственной неадекватной реакцией на ситуацию, нарушениями поведения в рамках созависимости или формирования наркологической патологии.

С учетом этого планируется и социальная работа с данной группой. Ее особенностью является целенаправленная профилактика как неадекватного поведения больного члена семьи, так и развития декомпенсации психического и соматического статуса у членов семьи и ближайшего окружения больного, информирование соответствующих служб о наличии социальных проблем. Организация наркологической и другой помощи, направленной на оптимизацию личностного и социального статуса. В группу мероприятий по социальному оздоровлению специалист по социальной работе включает коммуникативный тренинг, социально-психологический тренинг, технику самоконтроля, семейную психотерапию, оценку социального статуса семьи в целом и отдельных ее членов, выявление угрожающих проблем, приобщение к социально благополучному кругу и др.

Для группы длительно, часто и тяжело болеющих пациентов наркологического профиля характерны медицинские проблемы, связанные с тяжестью основного заболевания, его осложнениями и последствиями, возможна одновременно зависимость от нескольких психоактивных веществ, возможны соматические «маски» зависимости от психоактивных веществ. Здесь нередко характерна патологическая адаптация в болезни, отсутствие выраженных терапевтических установок, возможна нарастающая вторичная социальная дезадаптация и отношения созависимости в ближайшем социальном микроокружении, а также правовые проблемы в отдельные пе-

риоды жизни, связанные с наркологической патологией и привлечением к лечению.

В связи с этим особенностями медико-социальной работы с данной группой клиентов являются содействие в обеспечении специфического долгосрочного лечения в оптимальных условиях и в решении связанных с этим проблем определения трудоспособности и инвалидности, семейное консультирование и семейная психотерапия с акцентом на преодоление отношений созависимости, психотерапия, направленная на активизацию потенциала клиента, выявление угрожающих проблем и их предупреждение, содействие включению в работу терапевтических сообществ.

В группе больных наркологического профиля с выраженными социальными проблемами специалисты учитывают тяжесть собственно наркологических расстройств, при которых часто определяются сопутствующие личностные и психические отклонения, антисоциальные установки; анализируют социальную дезадаптацию в одной или нескольких фазах социального функционирования, криминальный анамнез, принудительное лечение в прошлом и актуальные правовые проблемы.

Особенностями медико-социальной работы в этой группе клиентов будут выявление окружающего неблагополучного контингента и его оздоровление, личностно ориентированная психотерапия, психическая саморегуляция, содействие в проведении наркологического лечения и реабилитации в условиях, оптимизирующих социальный статус (терапевтические сообщества, группы взаимопомощи), комплексная оценка социального статуса и предупреждение потенциально угрожающих проблем. Необходимо содействие в решении материальных проблем за счет реализации собственного потенциала, включая профессиональное обучение и трудоустройство. Правовая помощь наряду с юридическим консультированием должна быть направлена на предупреждение общественно опасных действий, сотрудничество с правоохранительными органами и др.

Специфической группой являются инвалиды, причем особенность инвалидизации в данном случае заключается в том, что инвалидность в подавляющем большинстве случаев устанавливается не по основному заболеванию наркологического профиля, а по его осложнениям и сопутствующим заболеваниям. Это связано с тем, что до настоящего времени не разработаны критерии определения тяжести зависимости от психоактивных веществ. Особенностью проблем данной группы являются наличие тяжелой и разнообразной патологии с той или иной степенью утраты трудоспособности, в связи с чем имеется по-

стоянная потребность влечении и медицинском наблюдении. Характерны выраженные проблемы, связанные с зависимостью от психоактивных веществ. С деградацией личности, снижением интеллектуального уровня, патологической адаптацией в болезни, сильной психической зависимостью от психоактивных веществ связаны психологические проблемы. Как правило, социальная дезадаптация таких больных проявляется в микросоциальной, семейной и трудовой сферах, в потребности в социальной опеке. Часть пациентов имеет криминальный анамнез или правовые проблемы. Характерна экономическая зависимость и материальная нужда.

Перечисленные проблемы определяют соответственно и направленность медико-социальной работы с данной группой. Необходимо содействие таким пациентам в получении помощи по заболеванию наркологического профиля и по заболеванию, которое является причиной инвалидности, в профилактике срывов и рецидивов болезни, содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. Требуется семейное консультирование и семейная терапия, вовлечение в благополучное социальное микроокружение. Ряд мероприятий должен быть связан с решением проблем трудоустройства, в частности восстановлением профессиональной квалификации, содействием переквалификации, изменением режима и характера труда, разрешением конфликтных ситуаций на производстве. Данная группа пациентов нуждается в содействии в получении пенсий, социальных пособий и выплат, в решении жилищных проблем, включая помещение в специальные общежития, интернаты. Важным направлением выступает правовая помощь таким клиентам: участие в определении дееспособности, в возможной опеке и попечительстве, контакт с правоохранительными органами, содействие в осуществлении родительских функций, при необходимости контроль за соблюдением режима пробации (административного надзора).

В технологиях медико-социальной работы с наркологическими больными выделяются профилактические, лечебные и специализированные программы.

Профилактические программы направлены на предупреждение потребления алкоголя и (или) наркотиков, а также злоупотребления ими; более широко — на предупреждение любых форм отклоняющегося поведения. Здесь мишенями целенаправленного воздействия будут в основном как дети и подростки в целом, так и те их группы, в которых риск приобщения к приему ПАВ особенно велик. К группам риска относятся дети, у которых отягощена, особенно в наркологическом плане, наследственность; которые растут в неблагополучных,

дисфункциональных семьях; воспитываются в семьях, где есть злоупотребляющие алкоголем или больные алкоголизмом или наркоманией, а также дети, отягощенные в органическом, личностном, поведенческом плане, в том числе интеллектуально недостаточные в своевременном личностном и социальном развитии. Работа с такими группами риска ведется в учебных заведениях, специализированных учреждениях и т.д.

Второй вид программ медико-социальной помощи в сфере наркологии — это лечебные программы. Сюда входят программы, предусматривающие раннее выявление и направление на лечение больных с той или иной наркологической нозологией. Центральное место в этой группе занимают собственно терапевтические программы, решающие задачи оказания больным лечебной помощи, удержания их в режиме трезвости или отказа от приема наркотиков (т.е. в ремиссии), проведения мер вторичной и третичной профилактики — восстановления физического, личностного и социального статуса больных. Не менее важны программы, в рамках которых осуществляется социально-психологическая помощь членам семей и близким клиентов. Корригируется их личностный, семейный и трудовой статус. К этому виду программ относятся программы «помощи на рабочих местах» — непосредственно на предприятиях, в учреждениях, организациях и т.п.

В третью группу специализированных программ в области наркологии, неразрывно связанных с терапевтическими, входят программы по реабилитации, реадаптации, ресоциализации наркологических больных. В рамках этих программ преодолеваются разрывы и противоречия между личностью и обществом. Бывший больной вновь интегрируется в макро- и микросоциум — максимально адекватно его индивидуальным особенностям, склонностям, возможностям, а также с учетом реалий его семейного и трудового модуса, данной общины, социально-экономической ситуации в ней.

Сеть учреждений социального обслуживания, деятельность которых направлена на помощь в профилактике и решении наркологических проблем в России, только начала формироваться. Создается нормативно-правовая база деятельности социальных работников в наркологии. Должностные обязанности социальных работников в этой сфере могут базироваться на «Тарифно-квалификационных характеристиках по должностям работников бюджетных учреждений и организаций службы социальной защиты населения», введенных в действие Постановлением Минтруда России от 4 декабря 1992 г. № 46. Приказом Минздрава России от 30 октября 1995 г. № 294 «О психиатрической и психотерапевтической помощи» утверждены тарифно-ква-

лификационные характеристики специалистов по социальной работе, а также социальных работников, участвующих в оказании психиатрической и психотерапевтической помощи.

Примером технологии медико-социальной работы в сфере наркологии является деятельность отделений медико-социальной помощи детям и подросткам, открывшихся в ряде наркологических диспансеров г. Москвы. В числе задач, решаемых одним из таких специализированных отделений, отметим следующие.

1. Лечебно-диагностическая и психокоррекционная помощь детям и подросткам и их семьям; выявление источников и причин социальной дезадаптации несовершеннолетних; профилактическая работа по предупреждению пьянства, алкоголизма, наркомании среди детей и подростков.

2. Разработка и обеспечение реализации индивидуальных программ социальной реабилитации детей и подростков, включающих профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социокультурный, физкультурно-оздоровительный и иные компоненты; подготовка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями дезадаптированных детей и подростков для обеспечения непрерывности коррекционно-реабилитационных мероприятий с ними в домашних условиях; взаимодействие с заинтересованными ведомствами в решении дальнейшей судьбы несовершеннолетних.

Отделение может включать амбулаторно-поликлиническую часть, стационары дневного и круглосуточного пребывания (последний играет роль приюта, прежде всего для детей из семей алкоголиков и наркоманов). В амбулаторно-поликлинической части работают детский психиатр-нарколог, подростковый психиатр, психотерапевты, психологи, а также специалисты по социальной работе. В дневном стационаре — психотерапевты, психологи, социальные педагоги; в круглосуточном — психологи и социальные педагоги.

В амбулаторно-поликлинической части отделения реализуются лечебная, послелечебная и профилактическая программы. Они тесным образом взаимосвязаны между собой и направлены на выявление, лечение и социальную реабилитацию подростков, имеющих химическую зависимость, и членов их семей, детей из семей алкоголиков и наркоманов, а также на профилактику химической зависимости среди детей и подростков.

Лечебная программа ведется по трем направлениям: работа с химически зависимыми детьми и подростками; работа с семьями; работа с детьми из семей алкоголиков и наркоманов. Она включает в себя следующие компоненты:

• первичные прием и консультирование; знакомство с программой лечения; психологическая диагностика;

• индивидуальное консультирование и индивидуальная психотерапия;

• психокоррекционные группы (основанные на идеологии «12 шагов» Общества анонимных алкоголиков);

• психотерапевтические группы.

В лечебной программе работают психологи, специалисты по социальной работе и социальные работники (консультанты). Последние являются алкоголиками и наркоманами, длительное время не употребляющими психоактивные вещества.

Послелечебная программа состоит в организации групп самопомощи; в участии выздоравливающих алкоголиков и наркоманов в лечебной программе как помогающих консультантов; во внедрении совместно с выздоравливающими подростками социально приемлемых форм активности в свободное от учебы и работы время (клубы по интересам, спортивные и туристические секции и т.д.).

Профилактическая программа осуществляется в целях понижения уровня заболеваемости алкоголизмом и наркоманией среди населения. В нее входят такие компоненты:

• повышение уровня знаний населения по вопросам химической зависимости (лекции, семинары, беседы);

• создание обучающих программ для специалистов, работающих с детьми и подростками (врачи, учителя, сотрудники УВД и т.д.), — проведение семинаров, тренингов, лекций;

• создание психолого-образовательных программ по проблемам химической зависимости на базе учебных заведений (лекции, уроки, психологические группы);

• образовательно-психологическая, психокоррекционная и психотерапевтическая работа с детьми и подростками из группы риска, т.е. с детьми из семей алкоголиков и наркоманов, из асоциальных, дисфункциональных и неблагополучных семей (психокоррекционные и психотерапевтические группы, лекции).

Деятельность отделения тесно связана с другими структурными подразделениями диспансера. Взрослые алкоголики и наркоманы, проходящие лечение в диспансере и участвующие в программах выздоровления, используют отделение медико-социальной помощи детям и подросткам для реабилитации своих детей.

Создание отделения существенно расширило возможности оказания наркологической помощи, а также организации процесса психологической и социальной реабилитации детей, имеющих наркологи-

ческие проблемы. Лежащие в основе работы отделения принципы добровольности участия в лечебных и послелечебных программах и анонимности обеспечивают более активное обращение детей и родителей в отделение по сравнению с подростковым кабинетом наркологического диспансера, где сохраняется традиционная система постановки на учет, наблюдения за контингентом и осуществления лечебно-реабилитационного процесса.

Подростки, обратившиеся непосредственно в отделение, могут получить квалифицированную медицинскую помощь у специалистов базовой поликлиники по направлению его сотрудников. Кроме того, работники отделения знакомят персонал поликлиники с проблемами алкоголизма и наркомании; готовят программы учебных семинаров для врачей и среднего медперсонала. Это помогает персоналу поликлиники грамотно подходить к подросткам, страдающим зависимостью, а также к тем, у кого имеются соответствующие проблемы в семье.

Отделение сотрудничает с окружной комиссией по делам несовершеннолетних. Его специалисты ведут совместную работу с журналистами телевизионной программы «До 16 и старше...», а также с рядом молодежных периодических изданий в целях профилактики алкоголизма и наркомании и помощи зависимым подросткам и детям из семей алкоголиков и наркоманов.

Профессиональный интерес в рассматриваемой области представляет программа медико-психологической помощи несовершеннолетним, их социальной реадаптации и реабилитации. В плане реализации этой программы с 1992 г. функционирует новое по форме учреждение социальной помощи населению — Центр медико-психологической помощи детям и подросткам Юго-Западного округа г. Москвы с приютом-убежищем при фонде «Нет алкоголизму и наркомании». Этим учреждением-приютом предоставляется временное убежище (на срок до 6 месяцев) детям и подросткам до 16 лет, оказавшимся в кризисной ситуации, с различными формами и степенью тяжести дезадаптации. Приют стал эффективной моделью «открытой» стационарной службы оказания социальной, медицинской, психологической, правовой помощи дезадаптированным детям.

Центр медико-психологической помощи детям и подросткам — первый в Москве специализированный приют для детей, убежавших из дома, утративших его по каким-либо причинам или решивших временно «отделиться» от своих родителей. В приют поступают дети покинутые, брошенные, утратившие семейные и родственные связи, оставшиеся без надзора, попечения и крова, бродяжничающие (в том числе задержанные за бродяжничество сотрудниками милиции). В приют

называемых духовно-ориентированных программ «12 шагов», активно разрабатываемых обществом «Анонимные алкоголики» (АА).

Работа в программе «Зебра» включает в себя терапевтические группы по отдельным «шагам» и различным ключевым вопросам выздоровления больных; лекционные циклы; курсы тренинговых занятий; самостоятельную работу по методическим пособиям; включение в деятельность группы АА; циклы занятий для родных и близких пациентов. В программе занято семь специалистов по социальной работе, имеющих определенные функциональные обязанности. Работа ведется в малых группах по 6—8 человек с одним постоянным «ведущим».

Появление новых технологий медико-социальной работы способствовало созданию при Департаменте здравоохранения г. Москвы в 1995 г. Совета по групповой и индивидуальной психотерапии в наркологии. Совет является постоянно действующим общественным консультативным органом и решает задачи популяризации и внедрения в практику духовно-ориентированных методов индивидуальной и групповой лечебно-реабилитационной работы, важнейшим компонентом которой является выявление и решение социальных проблем больного, его реадаптация и ресоциализация, долговременная социальная помощь и поддержка.

Как отмечают Ю.В. Валентик, О.В. Зыков, М.Г. Цетлин, в настоящее время в России есть предпосылки для формирования эффективной и структурно развитой системы медико-социальной работы в наркологии. К ним относятся наличие социальной направленности работы различных государственных и общественных структур, реальная возможность спонсирования социальных программ за счет банковских и производственных средств, имеющийся опыт самофинансирования многих общественных благотворительных организаций, достаточно активная финансовая помощь западных филантропов, в том числе через системы целевых инвестиций и грантов, и, наконец, отечественные традиции оказания помощи бедным и обездоленным.

6.2. Медико-социальная работа в онкологии

К социально значимой патологии, в преодолении которой в последние годы идет активный поиск новых форм и методов медико-социальной помощи, относится онкология.

За последнее десятилетие специалистами получены значительные положительные результаты в лечении злокачественных новообразований и, таким образом, в целом улучшается прогноз заболеваний

у онкологических больных. Так, в результате лечения детей со злокачественными новообразованиями более 70% с впервые выявленным онкологическим заболеванием имеют шанс на полное выздоровление, а при отдельных видах патологии этот показатель достигает 90%.

Вместе с тем увеличивающаяся продолжительность жизни значительного числа пациентов не может оставаться единственным критерием уровня онкологической помощи. В организации медико-социальной работы важнейшим является показатель излеченности от злокачественных новообразований, который означает не только клиническое выздоровление больных, но и возвращение их к прежнему социальному статусу.

Онкологического больного следует рассматривать как человека, находящегося в стрессовой ситуации. Длительное, тяжелое соматическое заболевание, госпитализация, отрыв от привычного окружения, потеря социального статуса, хирургическое вмешательство, ведущее к инвалидности, угроза смерти и другие факторы разрушают привычные стереотипы поведения. Происходят изменения системы ценностей, перестраивается личность больного. Он оказывается перед проблемой адаптации к новым условиям жизни.

Своеобразие клинического течения злокачественных опухолей, особенности их лечения, анатомо-функциональные нарушения, неизбежно возникающие после лечения и требующие коррекции, вместе с тяжелым психологическим стрессом определяют проблему реабилитации онкологических больных как важнейшую.

Базируясь на общих принципах, технологии медико-социальной работы в онкологии имеют и свои особенности. Известно, что своевременная диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях дает больным большой шанс на полное выздоровление. В этой связи медико-социальная работа с группами риска онкологических заболеваний приобретает особое значение. Специфическими являются формы профилактической работы, направленные на лиц, страдаю-4 щих предопухолевыми заболеваниями, из «раковых» семей, работающих на вредных производствах, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Специалист социальной работы может участвовать в подготовке и реализации целевых профилактических программ, проведении социально-гигиенического мониторинга, определении факторов риска, информировать население о состоянии среды обитания и др.

Разработав теоретические и организационные основы медико-социальной работы в онкологии, Е.И. Моисеенко предлагает систему мероприятий постоянного психологического сопровождения на всех эта-

пах работы с больными и членами их семей — от начала лечения больного до выздоровления. Автор предлагает создание различных групп психологической поддержки с обучением саморегуляции и самоподдержке, проведением психологических тренингов для переживших утрату; организацией встреч семей, имеющих больных со злокачественными новообразованиями, и лиц, излеченных от них.

Медико-социальная работа с лицами из групп повышенного риска. К группам повышенного риска в онкологии относят лиц, отвечающих одному из следующих критериев: страдающие предопухолевыми заболеваниями, имеющие наследственную предрасположенность, проживающие на загрязненных радионуклидами территориях, работающие на вредных производствах, злоупотребляющие курением или проживающие в семье курильщика, получающие длительную имму-нодепрессивную терапию.

Медико-социальная работа профилактического направления с лицами из групп риска предусматривает комплекс мероприятий в зависимости от перечисленных критериев.

Осуществляется содействие в подготовке и проведении профилактических осмотров лиц, страдающих предопухолевыми заболеваниями. Составляется график их обследования. Социальный работник участвует в составлении картотеки для учета осматриваемых клиентов. Проводятся мероприятия по санитарному просвещению лиц, подлежащих профилактическим осмотрам с целью раннего выявления опухолей. Ведется содействие в выборе места для проведения обследования.

О клиентах с наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям создаются специальные базы данных. Социальный работник содействует проведению профилактических осмотров этих лиц, ведет санитарно-гигиеническое просвещение этой группы населения, содействует в медико-генетическом консультировании. Специалист социальной работы участвует в разработке целевых программ по профилактике заболеваний с наследственной предрасположенностью.

На загрязненной радионуклидами территории проводится мониторинг состояния окружающей среды, в первую очередь в целях постоянного радиационного контроля. Устанавливается количественная зависимость между уровнем радиации, влияющим на население этой территории, и показателями заболеваемости злокачественными новообразованиями. Дается оценка эффективности мероприятий по охране окружающей среды. Обеспечивается информирование граждан о радиационной обстановке, дозах облучения и возможных по-

следствиях для здоровья. Оказывается содействие в проведении профилактических осмотров лиц, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Социальный работник содействует гражданам в случае принятия решения о переселении на другое место жительства и обеспечивает преемственность со специалистами социальной работы по новому месту жительства клиента.

О лицах, работающих на вредных производствах, создаются специализированные базы данных. Осуществляется содействие в организации систематических медицинских осмотров, в получении санаторно-курортного лечения как одного из видов профилактики. Ведется учет лиц, перешедших на другую работу, но ранее связанных с профессиональной вредностью.

Проводится формирование установки на здоровый образ жизни у лиц, злоупотребляющих курением или проживающих в таких семьях, информирование о вреде курения через средства массовой информации, организуются беседы и лекции, распространяются брошюры, листовки, буклеты. Специалист участвует в разработке программ по борьбе с курением, содействует в организации медицинских осмотров хронических курильщиков и членов их семей по месту жительства или месту работы, учебы.

Лицам, которые получали длительную иммунодепрессивную терапию, социальный работник содействует в медицинском обследовании. Медико-социальная работа с членами семьи клиента и его ближайшим окружением. Медико-социальная работа профилактического направления предусматривает проведение бесед с членами семьи клиента о факторах, влияющих на возникновение злокачественных новообразований, формирование установок на преодоление вредных привычек, обеспечение доступной информацией о правах клиента в сфере медико-социального обслуживания, выявление социально неблагополучных семей, социально-правовое консультирование, содействие в трудоустройстве или профессиональном обучении, помощь в организации досуга.

В комплексе мероприятий с данной группой проводится также психологическая поддержка членов семьи клиента, ведется содействие в выборе медицинского учреждения и госпитализации, в получении материальной помощи.

Медико-социальная работа с часто и тяжело болеющими лицами. Социальными работниками ведется патронаж семей, в составе которых есть лица, часто и тяжело болеющие. Выявляются потребности таких семей. Проводится социально-правовое консультирование, оказывается содействие в получении материальной помощи. При невозможности оказания медико-социальной помощи на дому (одино-

ко проживающий гражданин, болезнь родственников, малая жилая площадь и т.д.) оказывается содействие в госпитализации, направлении на медико-социальную экспертизу, во включении клиента в работу групп само- и взаимопомощи. Родственники и клиент информируются о состоянии здоровья, диагнозе и прогнозе, при тяжелом течении заболевания и некупирующемся болевом синдроме оказывается содействие в оформлении клиента в хоспис.

Социальный работник ведет психологическую поддержку семьи клиента в течение болезни, реабилитации или в случае летального исхода.

Медико-социальная работа с больными с выраженными социальными проблемами. Специалистом выявляются социальные проблемы клиента, проводится социально-правовое консультирование. Осуществляется содействие в разрешении семейных, бытовых, материальных проблем. Клиенты информируются о льготах и мерах социальной защиты. Оказывается помощь в трудоустройстве и получении профобразования.

Специалист способствует разрешению конфликтных ситуаций, представляет интересы клиента в судебных органах, содействует в госпитализации или в устройстве в медико-социальные учреждения. Ведется психокоррекционная работа с клиентом и его ближайшим окружением. Проводится тренинг с целью восстановления рекреационной семейной функции. Члены семьи включаются в группы само- и взаимопомощи.

Медико-социальная работа с инвалидами. Ведется работа по предупреждению осложнений после проведенного лечения онкологических больных. Важное место занимает психокоррекционная работа с целью предотвращения суицидального поведения. Оказывается содействие в проведении медико-социальной экспертизы, в получении пенсий и пособий, при необходимости — в помещении в хоспис или в получении медико-социальной помощи на дому.

Психологическая поддержка семьи проводится на протяжении всего периода лечения и реабилитации. Социальный работник участвует в создании индивидуальной программы реабилитации, в обеспечении протезно-ортопедической помощи, санаторно-курортного лечения. При необходимости ведется профориентационная работа, содействие в получении образования, рациональном трудоустройстве, формировании социально-бытовых навыков инвалида.

Особенности реабилитации в детской онкологии. Благодаря современным лечебным программам выздоравливает до 70% детей, страдающих злокачественными новообразованиями, а при отдельных формах опухолей число выздоровевших детей значительно выше: лимфогранулематоз — более 90%; нефробластома 2-й степени — 90%;

ретинобластома — более 90%. В настоящее время в России живут десятки тысяч людей, в детстве излеченных от онкологических заболеваний.

Г.Я. Цейтлин и другие авторы отмечают, что вместе с успехами он-копедиатрии увеличивается проблема поздних эффектов лечения, проявляющихся в виде нарушения функционирования основных систем жизнедеятельности организма: кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ, внутренней секреции, иммунитета, нервной системы. Кроме того, длительное лечение и весь процесс, связанный с диагностированием и лечением смертельно опасного заболевания, является травматичным для психики ребенка. Нарушаются естественное становление его социального опыта, в частности коммуникативные навыки, нормальный ход образовательного процесса. Все это приводит к серьезной социальной дезадаптации, которая усугубляется ухудшением социального и психологического статуса всей семьи. Впоследствии, когда дети становятся старше, у многих затрудняется профессиональная ориентация и получение специального образования.

Медицинские, психологические и социальные проблемы детей-инвалидов, перенесших онкологическое заболевание, сфокусированы в понятии «качество жизни», которое в педиатрической онкологии рассматривается как более существенный критерий для оценки эффективности лечения, чем традиционная общая и безрецидивная выживаемость. Специалисты считают, что необходимы специальные реабилитационные программы, учитывающие комплексный характер нарушений и обеспечивающие эффективную коррекцию этих нарушений, а также социальную адаптацию ребенка-инвалида.

Реабилитация детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями должна проводиться на всех этапах оказания им специализированной помощи, начиная с момента установления диагноза и далее в процессе специального лечения и диспансерного наблюдения. Однако содержание и задачи этой работы существенно различаются на разных этапах. На первом, догоспитальном этапе, когда диагноз уже не вызывает сомнения и проводится уточняющая диагностика, главными направлениями работы является психологическое сопровождение ребенка и его близких. Одновременно осуществляется анализ социальных проблем семьи с целью оказания соответствующей помощи.

На этапе специальной терапии доминирующими направлениями реабилитационных мероприятий являются профилактика и коррекция побочных эффектов и осложнений цитостатической терапии и хирургических вмешательств, диагностика и лечение сопутствующих

заболеваний. На данном этапе необходимо выделить в качестве самостоятельного аспекта комплексной реабилитации организацию образовательного процесса с индивидуализацией учебной программы, учитывающей интересы и возможности конкретного ребенка. Особое значение в это время имеет психологическая и социальная поддержка больного ребенка и всей семьи.

На этапе диспансерного наблюдения очень важным остается решение задач медицинской реабилитации, направленной в первую очередь на коррекцию нарушений, напрямую связанных с проведенной специальной терапией, а также лечение сопутствующей патологии. Другим разделом работы является психолого-педагогическая реабилитация, объектом которой, кроме ребенка-инвалида, является его ближайшее окружение. Третье направление работы в этот период — это социальная реабилитация — восстановление нормальных отношений с микро- и макросоциумом.

В качестве объекта реабилитационного воздействия выступают кроме ребенка-инвалида его микроокружение, в первую очередь семья, персонал лечебных учреждений, а также различные правительственные и неправительственные учреждения и организации, без чего невозможна эффективная социальная интеграция инвалида.

Реализация реабилитационных программ требует формирования специальной реабилитационной команды, в которую входят врачи-реабилитологи и медицинские сестры, психологи, психотерапевты, специалисты по физической культуре, госпитальные педагоги, арт-терапевты и социальные работники. Для решения отдельных задач могут привлекаться и другие специалисты.

Положительный опыт работы психосоциальной службы имеется в Онкогематологическом центре при областной детской больнице г. Ростова-на-Дону. В состав службы входят два психолога, специалист социальной работы и водитель. В сотрудничестве с командой специалистов работают школьные учителя и руководители кружков детского творчества, представители религиозных организаций и волонтеры.

Служба оказывает помощь ребенку и семье в мобилизации собственных ресурсов для организации жизни в кризисной ситуации. Ребенка учат принимать болезнь, а после излечения успешно жить в социуме. Акцент делается на сохранении и развитии атрибутов «нормальной» жизни на всех этапах лечения. В результате психолого-коррекционной и психотерапевтической работы повышается качество жизни детей, они становятся более открытыми, приобретают целостность и интегрированность, повышается их самооценка, психическое развитие протекает более благоприятно, уменьшается ко-

личество родительских отказов от химиотерапии, отношения в семье гармонизируются.

Важную роль в социально-психологической реабилитации детей и родителей на всех этапах специализированной помощи могут играть родительские организации. Представляет интерес родительская организация, созданная в Челябинске (руководитель ГА. Менихес). Инициативная группа родителей детей-инвалидов начинала свою работу со службы «От родителя к родителю». Служба способствует обучению родителей, передаче знаний от одного к другому с целью их социально-психологической адаптации. Главными экспертами по проблеме детской инвалидности являются родители, имеющие ребенка с особыми проблемами, а также сами молодые инвалиды, прошедшие сложный путь реабилитации вместе со своими родителями. Они знают, как и чем помочь ребенку. Родители учатся этому друг у друга. Пафос работы службы заключается в идее, что невозможно улучшить условия жизни только для собственного ребенка. Необходимо делать мир добрым для всех детей.

Особое место в медико-социальной работе занимает организация паллиативной (симптоматической) помощи инкурабельным онкологическим больным. Паллиативная помощь представляет собой активную помощь клиентам с длительно текущими заболеваниями в то время, когда заболевание не поддается лечению и управление болью и другими симптомами является важнейшей социальной, психологической и духовной проблемой, и оказание помощи клиентам до самой смерти. В комплекс мероприятий паллиативной помощи входят управление симптомами, в первую очередь болью, одышкой, расстройством сна, тошнотой и рвотой, кишечной непроходимостью, мочеполовыми нарушениями, беспокойством, тревогой, депрессией и др. Вопросы психосоциального характера предусматривают умение общения с пациентом и семьей после известия о смертельно опасном заболевании. Необходимо уважать мнение пациента и семьи даже в случае, когда оно расходится с профессиональным решением.

В программе паллиативной помощи специалисты как обеспечивают физический уход, так и поддерживают эмоциональную и духовную сферу пациента и семьи, понимают и поддерживают роль священника в уходе.

Онкологические больные часто выбирают альтернативную терапию. Уважая такой выбор, специалисты обязаны дать классическую характеристику нетрадиционным методам лечения, уметь отличить шарлатанство от немедицинских методов лечения.

Разрешение перечисленных проблем оказания полноценной паллиативной помощи состоит в организации работы хосписов. Организацией работы таких специализированных учреждений активно занимаются А.В. Гнездилов в Санкт-Петербурге, В.В. Миллионщикова в Москве, А.Н. Великолуг в Архангельске и др.

Хоспис нельзя рассматривать как учреждение, где люди умирают. Это система гуманистических мировоззрений, помогающая умирающему человеку прожить оставшуюся жизнь без чувства страха, по возможности полноценно. По определению Всемирной организации здравоохранения, паллиативный уход утверждает жизнь и рассматривает умирание как нормальный естественный процесс; паллиативный уход не ускоряет и не отдаляет смерть, он обеспечивает систему поддержки семьи во время болезни их близких и в период скорби.

В хосписе оказывается медицинская, социальная и психологическая помощь. В рамках медицинской помощи медицинским персоналом проводится симптоматическое лечение и обезболивание. Социальные работники в объеме социальной помощи организуют материальную поддержку, содействуют в обеспечении гарантированных прав клиентов и их семей и др. Психологи и социальные работники оказывают помощь в снятии чувства страха, депрессий у больных и членов их семей, проводят психологические тренинги для родственников.

Первый хоспис в г. Москве был открыт в 1996 г. первоначально как выездная служба — хоспис на дому. На конец 1997 г. в структуре хосписа имелись поликлиническое отделение (выездная служба и дневной стационар), стационар, организационно-методический кабинет. С выездной службы (хосписа на дому) начинается общение с клиентом и его семьей. В состав выездной службы входят врачи, медсестры, социальные работники, психолог, юрист, добровольцы. Необходимые условия работы в бригаде — это взаимозаменяемость, преемственность и взаимодействие. При этом каждый член бригады имеет свои должностные обязанности. Работа бригады осуществляется под контролем врача.

Дневной стационар выступает как промежуточная форма оказания амбулаторной медико-социальной помощи клиенту или его родственнику, место их кратковременного пребывания, по существу дневной хоспис, где оказывается психологическая, правовая помощь, медико-социальная реабилитация. Дневной стационар предназначен для транспортабельных больных.

Всего в поликлиническом отделении работают 3 врача, 7 медсестер, 6 социальных работников, психолог, юрист, 12 добровольцев, имеющих специальную подготовку.

(Стационар на 25—30 коек рассчитан на обслуживание 300— 400 тыс. населения в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Условием госпитализации служит наличие некупируемого в домашних условиях болевого или иного синдрома и социально-психологических показаний. Отбор больных проводится врачами хосписа из прикрепленного контингента. Каждому больному обеспечивается психологический комфорт с учетом его состояния, социальных и духовных нужд.

Сотрудниками организационно-методического отдела хосписа осуществляются переводы специальной литературы по паллиативной помощи, готовятся памятки пациентам и их родственникам, тиражируются брошюры о симптоматическом лечении. На базе хосписа проводятся семинары для врачей, медицинских сестер, инструкторов по паллиативному лечению с участием специалистов британо-российского благотворительного общества «Хоспис». По учебной программе в объеме 72 часов проводится обучение медсестер паллиативной помощи онкологическим больным. В хосписе разрабатываются программы по отбору добровольцев и их обучению, организуются группы психологической поддержки.

6.3. Медико-социальная работа в комплексном ведении больных с хронической сердечной недостаточностью

Острые сердечно-сосудистые заболевания и обострения их хронических форм занимают одно из ведущих мест в структуре общей заболеваемости в стране. Все чаще острый инфаркт миокарда регистрируется у лиц молодого трудоспособного возраста. В структуре общей смертности населения болезни системы кровообращения продолжают занимать ведущее место.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний становится задачей номер один всего общества в целом и органов здравоохранения в частности.

Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что смертность от заболеваний сердца и сосудов за период с 1990 по 2004 г. особенно выросла в младших возрастных группах населения. Так, в возрасте 20—29 лет она превысила уровень 1990 г. более чем в 2 раза, а в возрастной группе 30—54 года находится в пределах 55—80%. Неудивительно, что в связи с такой обстановкой средняя ожидаемая продолжительность жизни населения России — одна из самых низких среди индустриально развитых стран мира. Мужское население страны по сравнению с мужчинами стран Евросоюза умирает в среднем на 20 лет раньше.

Согласно данным 2004 г., в Российской Федерации ежегодно регистрируется около 4000 смертей от коронарной болезни сердца (КБС) на 30 000 населения.

Эпидемиологические исследования показывают, что основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются психосоциальный стресс, курение, артериальная гипертония и злоупотребление алкоголем. ■

Решение данной проблемы включает два аспекта: социально-экономический и медицинский. В рамках медицинского аспекта следует указать на решающую роль первичной и вторичной профилактики в сохранении здоровья и трудоспособности населения, ограничении и снижении уровня смертности. Это доказано опытом зарубежных стран и исследованиями, проводившимися в различных регионах Российской Федерации.

Важным государственным решением по преодолению сложившейся ситуации явилось принятие в 2001 г. Правительством Российской Федерации федеральной целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации».

Основными целями программы было определено комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, снижение уровня инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда).

В рамках программы решаются задачи повышения эффективности раннего выявления больных с артериальной гипертонией, лечения и реабилитации; создания системы динамического контроля за эпидемиологической ситуацией в городе заболеваемости артериальной гипертонией и системы учета больных артериальной гипертонией; совершенствования подготовки медицинских кадров; оснащения профилактических учреждений современным медицинским оборудованием; внедрения высокоэффективных гипотензивных лекарственных средств.

А.А. Наумова отмечает, что частота повышенного артериального давления у лиц мужского пола увеличивается с 4,3% в 11 — 12 лет до 6,7% в 21—23 года, в три раза увеличивается частота избыточной массы тела (с 4,3 до 13,5%), резко возрастает частота регулярного курения (с 0,0 до 67,7%). Каждый шестой в возрасте 21—23 лет имеет повышенный уровень холестерина. Если в 11 — 12 лет более 70% не имело основных факторов риска, то в 21—23 года — лишь 4,8%, у 2/3 в этом возрасте наблюдалось два и более факторов риска.

В создании модели медико-социальной работы с лицами с хронической сердечной недостаточностью мы исходим из необходимости

поиска оптимальных и наиболее эффективных форм профессиональной деятельности по предупреждению осложнений и негативных последствий, по реабилитации и реадаптации больных, оказанию им и членам их семей адекватной помощи, поддержки и защиты.

При этом мы учитываем психотравмирующее воздействие основного соматического заболевания: субъективно тяжелые проявления заболевания, способствующие формированию чувства утраты контроля над происходящими событиями, наличие ограничений, налагаемых на бытовую и профессиональную деятельность и существенно меняющих качество жизни пациентов.

Ю.Н. Беленков и В.Ю. Мареев подчеркивают, что качество жизни больных с хронической сердечной недостаточностью является одной из целей наряду с увеличением продолжительности жизни при выборе тактики ведения больных.

На достижение этих целей направлена и деятельность специалистов социальной работы, участвующих в оказании медико-социальной помощи таким больным.

Содержанием медико-социальной работы с лицами с хронической сердечной недостаточностью является комплекс мероприятий социально-медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера.

Специалист социальной работы проводит комплексную оценку социального статуса больного, а также оценку качества его жизни совместно с другими специалистами по имеющимся методикам. Полученные результаты таких оценок являются основанием для дальнейшего выбора индивидуальной тактики медико-социальной работы.

В данном случае представляется целесообразным более подробно остановиться на вопросах методики и инструментах оценки качества жизни кардиологических больных.

Всемирная организация здравоохранения характеризует качество жизни как восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и систем ценностей, в которых они живут, в соответствии с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами.

Важной особенностью современных подходов к изучению качества жизни кардиологических больных считается выделение объективных и субъективных критериев, причем их дифференциация является чрезвычайно сложной. Объективная сторона определяется комбинацией различных нормативных и статистических характеристик, субъективная связана с тем, что потребности и интересы конкретного человека всегда индивидуальны и отражаются в его личных ощущениях. Следует подчеркнуть, что качеством жизни называют интегральную

характеристику физического, психологического, эмоционального и социального функционирования больного, основанную на его субъективном восприятии. Субъективное восприятие означает, что качество жизни выражает степень удовлетворения людьми своих материальных и духовных потребностей, а также характеризует удовлетворенность такими сферами жизни, как трудовая деятельность, досуговая, семейная обстановка, сфера быта, медицинское обслуживание, здоровье.

Понятие качества жизни, используя медицинский подход, определяется с помощью трех показателей:

1) основные функции организма, включающие в себя такие характеристики, как работоспособность, толерантность к физической нагрузке, выполнение повседневной работы, интеллектуальная деятельность;

2) клинический симптомокомплекс, связанный с основным или сопутствующим заболеванием или с его лечением;

3) психоэмоциональное состояние, которое находится в прямой зависимости от течения патологического процесса, психологического контакта с врачом и обществом, режима выполнения лечебных и диагностических мероприятий, удовлетворения медицинской помощью.

С психологических позиций качество жизни рассматривается как совокупность условий умственного и социального благополучия человека или группы, включая удовлетворение, эмоциональный статус и самочувствие, а субъективная оценка качества жизни в отличие от объективной (параметры здоровья) — как результат ощущения психологического комфорта, т.е. имеет место взаимовлияние эмоционального восприятия человеком качества своей жизни и состояния здоровья.

Качество жизни изменяется в зависимости от состояния больного, обусловленного рядом эндогенных и экзогенных факторов. Данные о качестве жизни позволяют осуществлять постоянный мониторинг состояния больного и в случае необходимости проводить коррекцию терапии.

Участие больного в оценке его состояния является важным составляющим качества жизни. Оценка, сделанная самим больным, является ценным и надежным показателем его общего состояния.

Данные о качестве жизни вместе с медицинским заключением, сделанным лечащим врачом совместно со специалистом социальной работы, позволяют составить полную и объективную картину болезни.

Первые серьезные исследования качества жизни в клинической медицине были выполнены именно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Их результаты позволили понять, что традиционные критерии оценки терапевтической эффективности, опирающиеся на широ-

кий спектр лабораторных и инструментальных показателей, отражают лишь физическую составляющую картины болезни. Они не дают полного представления о жизненном благополучии пациента, включающем наряду с физическим психологическое, эмоциональное, духовное и социальное функционирование больного.

Р.А. Либис, Я.И. Коц, Ф.Т. Агеев и другие авторы подчеркивают, что изучение качества жизни сердечно-сосудистых больных с принципиально новых позиций раскрывает многоплановую картину болезни, дает представление об основных сферах жизнедеятельности пациента: физической, психологической, духовной, социальной, финансовой. Качество жизни, связанное со здоровьем, включает компоненты, позволяющие провести дифференцированный анализ влияния болезни и лечения на состояние больного. Данные о качестве жизни способствуют осуществлению постоянного мониторинга состояния больного и в случае необходимости проведению коррекции терапии.

Изучив параметры, определяющие качество жизни, можно решить значимые проблемы, с которыми сталкивается социальный работник. Их знание дает возможность оптимизировать наблюдение за пациентом в динамике лечения, определить его эффективность, оценить и вовремя провести коррекцию реабилитационной программы, разработать прогностическую модель течения и исхода заболевания.

Качество жизни, связанное со здоровьем, характеризует, каким образом физическое, эмоциональное и социальное благополучие больного изменяется под влиянием заболевания или его лечения. В настоящее время качество жизни, связанное со здоровьем, является важным и в ряде случаев основным критерием определения эффективности лечения. В связи с этим многими исследователями подчеркивается важность методик оценки качества жизни и анализа полученных данных.

Основным инструментом для оценки качества жизни являются опросники. К настоящему времени разработано много опросников и анкет, в том числе общие, рассчитанные на оценку качества жизни как здоровых лиц, так и пациентов с различными заболеваниями, независимо от патологии, и специфические — предназначенные для больных с определенным заболеванием. Общие опросники применимы для сравнения качества жизни у различных групп здоровых лиц, больных различными заболеваниями, а также между ними. Опросники заполняются больными до лечения, во время лечения и после его завершения.

В зависимости от структуры имеются профильные опросники — несколько цифровых значений, которые представляют собой про-

филь, сформированный значениями нескольких шкал, и индексы — единое цифровое значение.

Методология исследования качества жизни предполагает применение стандартизированных опросников. В международной практике используют стандартизированные опросники, апробированные в клинических исследованиях и клинической практике.

Одним из широко используемых общих опросников является краткая форма Medical Outcomes Study Short Form (SF-36), разработанная J.E. Ware с соавторами в 1999 г. Существует его русская форма, которая активно применяется для изучения качества жизни больных.

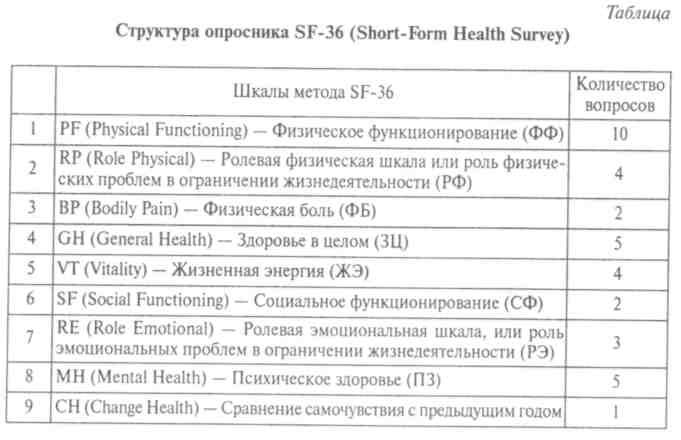

Анкета SF-36 включает 36 вопросов, которые отражают 9 шкал здоровья: физическую работоспособность, социальную активность, степень ограничения физической работоспособности и социальной активности, психическое здоровье, энергичность или утомляемость, боль, общую оценку здоровья и его изменения в течение последнего года (табл.).

Опросник SF-36 обеспечивает количественное определение качества жизни по указанным шкалам.

В Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины разработана оригинальная методика оценки качества жизни и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В программе «Эскиз» удовлетворенность жизнью в целом, а также по отдельным ее аспектам оценивается с помощью изображения «Розы качества жизни» (см. рис. 1).

Источник: Гундаров, И. А., Полесский, В. А. Рекомендации по организации службы оценки и укрепления здоровья. М., 1995.

В норме площадь «розы» не должна быть меньше 61% и колеблется в интервале 61—100%. Роза качества жизни показывает, в какой степени условия жизни соответствуют запросам:

• от 61 до 100% — норма;

• от 31 до 60% — сниженное качество жизни;

• от 0 до 30% — низкое качество жизни.

Важные исследования качества жизни были проведены у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС). Исследование качества жизни больного может явиться важным критерием при оценке эффективности лечения ИБС, а также при сравнении эффективности различных программ: консервативного и хирургического лечения, различных видов лекарственной терапии и т.д.

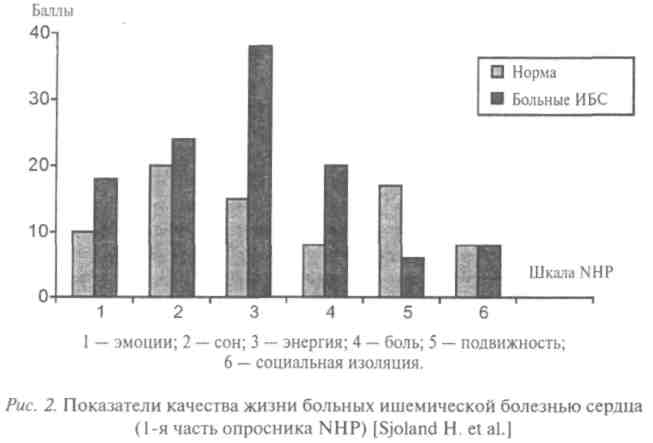

В крупном исследовании, проведенном в 15 кардиологических центрах Швеции, было предпринято изучение показателей качества жизни у больных с ИБС. Исследование включало 2121 больного. Оценку качества жизни проводили с помощью трех опросников: Physical Activity Scale, Nottingham Health Profile (NHP), Psychological General Well Being

index. Одной из задач исследования было сравнение параметров качества жизни больных ИБС и здоровых. В группу сравнения вошли 1027 здоровых мужчин, соответствующих выборке больных по возрасту.

На рис. 2 представлена сравнительная характеристика показателей качества жизни мужчин с ИБС 60—64 лет и контрольной группы.

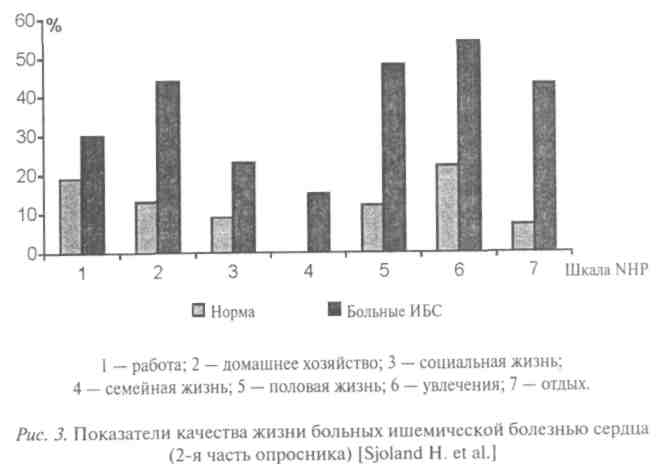

Оценку качества жизни проводили с помощью опросника NHP. Структура этого опросника такова, что чем выше балл по шкале, тем хуже качество жизни. Как видно из данных рис. 3, по всем 6 шкалам опросника показатели качества жизни мужчин, больных ИБС, были ниже, чем у здоровых. Причем параметры эмоционального функционирования, боли, подвижности оказались более чем в 2 раза ниже в группе больных. Что же касается уровня энергии, его значение было в несколько раз ниже у больных, чем у здоровых. Та же закономерность прослеживалась для параметров качества жизни второй части опросника NHP (рис. 3).

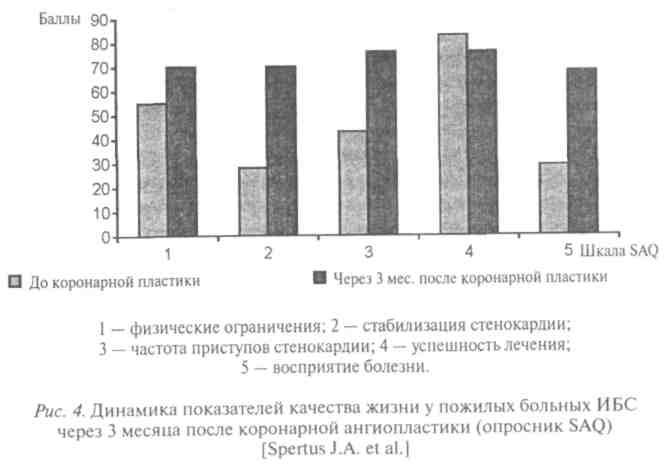

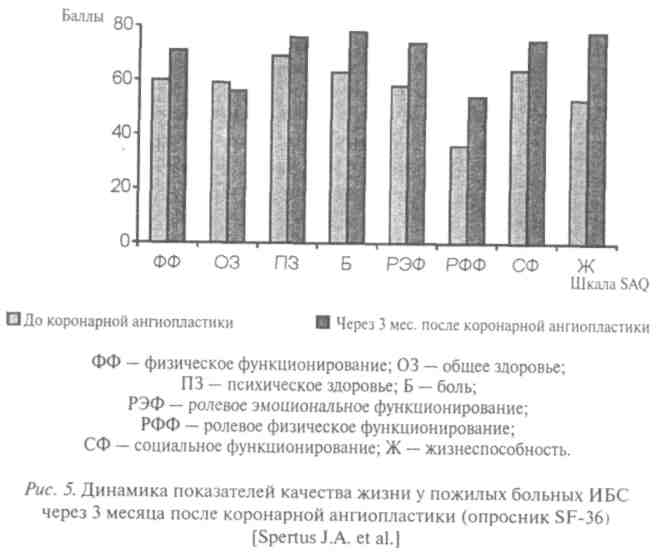

В США (Seattle Veterans Affairs Medical Center, Seattle, Washington) изучали динамику показателей качества жизни у пожилых больных ИБС, подвергшихся коронарной ангиопластике. Параметры качества жизни оценивали с помощью двух опросников: общего (SF-36) и специального (Seattle Angina Questionnaire — SAQ) — до и через 3 месяца после операции. Положительная динамика параметров качества жизни представлена на рис. 4 и 5. Как видно из данных рисунков, через

3 месяца после операции наблюдалось отчетливое улучшение показателей качества жизни по большинству шкал обоих опросников. Был сделан вывод о том, что коронарная ангиопластика существенно улучшает качество жизни больных ИБС.

Таким образом, врачи убеждены, что аортокоронарное шунтирование является эффективным методом лечения ИБС, обеспечивающим увеличение выживаемости и улучшение качества жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Следовательно, основным инструментом в методологии исследований и оценки качества жизни людей являются опросники, в том числе специально разработанные для больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволяет вовремя выявить все негативные последствия, а значит, улучшить качество жизни данного контингента больных.

Знание и применение этих опросников в своей профессиональной деятельности необходимы не только врачу, но и специалисту социальной работы.

Одной из важных задач социальной работы является формирование образа жизни больного, адекватного состоянию его здоровья, с целью профилактики неблагоприятного развития и декомпенсации соматического статуса.

В рамках медико-социальной работы проводится социально-правовое консультирование по вопросам прав больного на получение медико-социальной помощи, включая выплату пенсий, пособий по социальному страхованию и льгот на получение различных видов помощи.

Специалист социальной работы, участвующий в оказании медико-социальной помощи больному с хронической сердечной недостаточностью, ведет психологическое консультирование и психокоррекци-онную работу. Он участвует в создании и организации работы терапевтических сообществ (школ) для больных с хронической сердечной недостаточностью. Занимается организацией трудового обучения, получения новой профессии и трудовой занятостью, адекватной состоянию больного.

Специалист социальной работы принимает участие в медико-социальной экспертизе больного, разработке, осуществлении и оценке результатов индивидуальной программы реабилитации инвалида. Содействует организации социального обслуживания больного на дому, способствует реализации его прав, представляет интересы больного в органах государственной власти и судебных органах.

Особая роль специалистом социальной работы, участвующим в оказании медико-социальной помощи больному с хронической сердечной недостаточностью, отводится обеспечению взаимодействия больного с членами семьи и его ближайшим окружением. Такой специалист занимается социальной экспертизой семьи с целью выявления проблем медико-социального характера, разрешает возникающие проблемные ситуации и содействует устранению факторов риска с мобилизацией личностных резервов пациента. Он оказывает психологическую поддержку и проводит психологическое консультирование членов семьи и ближайшего окружения больного для разрешения микросоциальных проблем.

Специалист социальной работы содействует сохранению семейных связей и переориентации семейных ролей в случае болезни одного из членов семьи, способствует тому, чтобы членам семьи и ближайшему окружению стала доступной необходимая медико-социальная информация, информация о льготах и видах социальной защиты. Он оказывает помощь семье в организации адекватной состоянию здоровья больного реабилитационной социально-бытовой среды, необходимой

для его автономного существования; занимается организацией надомного труда для члена семьи, осуществляющего уход за больным, для улучшения материального положения семьи; проводит санитарно-гигиеническое просвещение с целью формирования установок на здоровый образ жизни с учетом наличия в семье больного, содействует в организации семейного досуга и отдыха путем предоставления возможности временного устройства больного в стационарное учреждение социального обслуживания.

Цель такой работы — создание благоприятной микросреды как для самого больного, так и для членов семьи в условиях наличия больного с хронической формой заболевания.

Ряд авторов обосновывают необходимость обучения больных с этой распространенной патологией, направленного на снижение частоты их ранних повторных госпитализаций с хронической сердечной недостаточностью, и считают такое обучение важнейшей составляющей медико-социальной работы, направленной на уменьшение потребности в повторных госпитализациях и улучшение качества жизни пациента. В рамках таких мероприятий целесообразно выделить следующие:

• информирование пациента о симптомах заболевания; •преодоление вредных привычек и формирование здорового образа жизни;

•организация физической активности и диеты пациента;

• поощрение социальной активности пациента;

• выработка адекватных стереотипов поведения в трудных ситуациях; •аутотренинг и тренинг социальных навыков;

•реадаптация пациента в семье и обществе;

• изменение установок и ценностных ориентации пациента для создания будущих перспектив.

Одной из важных задач, которая должна решаться специалистом социальной работы в комплексном ведении лиц с хронической сердечной недостаточностью, является обеспечение преемственности во взаимодействии специалистов смежных профессий при оказании медико-социальной помощи таким больным.

6.4. Медико-социальная работа с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) впервые описан в 1981 г. Ученые установили, что причиной заболевания является вирус, который поражает клетки иммунной системы человека, вследствие че-

го они теряют способность защищать организм от болезней и становятся местом размножения ВИЧ. Клетки иммунной системы погибают, и развивается иммунодефицитное состояние, при котором организм теряет способность противостоять бактериям, вирусам, грибкам, вызывающим различную патологию. Поздние стадии ВИЧ-инфекции, при которых погибает большое количество иммунных клеток, называются синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

В.И. Покровским предложена следующая классификация ВИЧ-инфекции.

Первая стадия — инкубации, протекающая от момента заражения до появления антител.

Вторая стадия — первичных проявлений, характеризующаяся относительным равновесием между иммунным ответом организма и действием вируса. Ее длительность — от 2—3 до 10—15 лет. 2а — острая стадия, которая обычно продолжается 2—3 недели. Сопровождается лихорадкой различной степени выраженности, лимфоаденопатией, увеличением печени и селезенки, кожными высыпаниями, возможны менингиальные явления. Затем болезнь переходит в стадию 2б или 2в. 2б-стадия — бессимптомная инфекция — характеризуется отсутствием клинических проявлений. Может отмечаться умеренное увеличение лимфоузлов. 2в-стадия — персистирующая инфекция — характеризуется персистирующей генерализованной лимфоаденопатией, являющейся единственным клиническим проявлением на этой стадии.

Третья стадия — стадия вторичных заболеваний. При прогрессиро-вании заболевания развиваются клинические симптомы, свидетельствующие об усилении поражения иммунитета, что соответствует началу третьей стадии. За-стадия характеризуется потерей веса до 10%, бактериальными, грибковыми, вирусными поражениями слизистых и кожных покровов, воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей. Зб-стадия характеризуется потерей более 10% веса, кожными поражениями, носящими более глубокий характер, склонностью к затяжному течению. Развиваются поражения внутренних органов. За-стадия определяется кахексией, генерализацией инфекционных заболеваний, тяжелыми поражениями центральной нервной системы различной этиологии.

Четвертая стадия — терминальная. Здесь выявляются необратимые поражения органов и систем. Даже адекватно проводимая терапия вторичных заболеваний малоэффективна, и больной погибает в течение нескольких месяцев.

Передача ВИЧ-инфекции осуществляется вертикальным и горизонтальным путями. Вертикальный путь передачи — от беременной

женщины ребенку. Инфицирование может проходить внутриутробно, в родах, при вскармливании грудью. Горизонтальный путь передачи — половой и парентеральный. Заражение половым путем осуществляется при гомо- и гетеросексуальных контактах, во время незащищенного полового контакта при любых видах сексуальных практик. Парентеральный путь — это инфицирование, происходящее при использовании нестерильных инструментов или введении наркотиков общими иглами и шприцами, использовании общего раствора наркотического вещества, содержащего кровь инфицированного, переливании зараженной донорской крови и ее компонентов.

Риск передачи ВИЧ-инфекции тем или иным путем зависит от количества вирусов, содержащихся в той или иной жидкости организма, с которой человек контактирует.

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС), в мире насчитывается 40 млн ВИЧ-инфицированных людей, в том числе более 3 млн составляют дети.

В Российской Федерации, по официальным данным, на конец 2005 г. проживало свыше 335 тыс. ВИЧ-инфицированных людей, из них более 15 тыс. составляли дети. При этом, по экспертным оценкам эпидемиологов, реальное число ВИЧ-инфицированных людей в 3—4 раза превышает количество официально зарегистрированных случаев.

В медико-социальной работе специалисты руководствуются действующими нормативными правовыми актами в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Основным из них является Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». В соответствии с Законом государство гарантирует ВИЧ-инфицированным гражданам анонимное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ-инфекцию, до- и послетестовое консультирование, эпидемиологический надзор, а также доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и социальной помощи.

Правовые нормы по данной проблеме изложены в ряде постановлений Правительства Российской Федерации: от 13 октября 1995 г. № 1017 «Об утверждении Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», от 4 сентября 1995 г. № 877 «Об утверждении перечня работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров», от 20 июня

1997 г. № 757 «О государственных единовременных пособиях работникам предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, в случае заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей и членам семей работников указанных категорий в случае их смерти», от 3 апреля 1996 г. № 391 «О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей», от 28 февраля 1996 г. № 221 «Об утверждении правил обязательного медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах лишения свободы, на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Необходимо также отметить ряд приказов Минздрава России, в частности от 6 октября 1998 г. № 290 «О медицинской помощи больным наркоманией с ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами», от 7 августа 2000 г. № 312 «О совершенствовании организационной структуры и деятельности учреждений по профилактике и борьбе со СПИД», от 19 декабря 2003 г. № 606 «Об утверждении Инструкции по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и образца информационного согласия на проведение химио-профилактики ВИЧ».

В соответствии с действующим законодательством медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию проводится в добровольном и обязательном виде. Добровольное освидетельствование может проводиться по просьбе освидетельствуемого лица или по просьбе и с согласия его законного представителя. Освидетельствование проводят в учреждениях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. Однако выдача официального документа о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции осуществляется только государственными и муниципальными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию. По желанию клиента освидетельствование может быть анонимным.

Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей; работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации; иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в страну на срок свыше трех месяцев; лица, находящиеся в местах лишения свободы.

Диспансерное наблюдение за больными осуществляется центрами по борьбе со СПИДом, а при их отсутствии — специально подготовленным инфекционистом или терапевтом.