- •Фонетические процессы

- •Не нужен.

- •15.Функции языка

- •Коммуникативная функция

- •Мыслеформирующая функция

- •Когнитивная (гносеологическая) функция

- •Связь языка и мышления

- •Речь и мозг

- •17.Функции языка. Язык и общество. Язык и этнос. Территориальная, социальная и стилистическая дифференциация языка.

- •18.Семантическая структура многозначного слова. Лексико-семантический вариант. Сема. Виды сем.

- •19.Функции языка(см.Вопрос 17). Язык и культура. Язык и религия.

- •23. Понятие естественного языка. Виды искусственных языков. Национальный язык и диалект.

- •24.Вопросы ономасиологии (мотивированность, внутренняя форма слова) и этимологии. Причины деэтимологизации.

- •25. Литературный язык как высшая форма существования национального языка.

- •Языковая норма.

- •Нормы современного русского языка

- •27. Тут ахереть как много !!! Посмотрите сами название вопроса, я не стала делать подразделения, потому что всё здесь есть. Язык и общество

- •Лексические кальки. Различают два типа калек: словообразовательные и семантические.

- •Словообразование. Словообразовательный формант

- •Словообразовательные цепочка и гнездо

- •Словообразовательные типы

- •Способы словообразования. Несмешанные способы словообразования

- •Смешанные способы словообразования

- •29.Взаимодействие языков. Виды языковых контактов. Субстрат, суперстрат, адстрат.

- •30.Стилистическая дифференциация словарного состава. Нормированная и ненормированная лексика. Язык художественной литературы.

- •35. Начало 33 вопроса)

- •37. Начало 33 вопроса)

Словообразовательные цепочка и гнездо

Любое мотивированное слово состоит из двух частей - форманта и мотивирующей части. Формант - та часть, которая отличает мотивированное слово от мотивирующего или мотивирующих (о структуре форманта в разных способах словообразования см. § 31) и § 32)). Мотивирующая часть - та часть мотивированного слова, которая является общей с мотивирующим словом или словами (эта общность не исключает возможных морфонологических преобразований - чередований, наращений, усечений, см. § 33)). Мотивирующая часть может представлять собой основу мотивирующего слова (неизменную или морфонологически видоизмененную) и может быть равна целбму мотивирующему слову, включая и его окончания. Так, мотивирующая часть существительного мячик полностью совпадает с основой мотивирующего существительного мяч, а мотивирующая часть слова ручка (руч-) отличается от основы мотивирующего существительного рука (ру[к]- или ру[к']-: руки, руке) одной фонемой [ч]. В словах подкласс и подгруппа, где формант - приставка, мотивирующая часть равна целому мотивирующему слову (класс, группа). Сложения, сращения и аббревиатуры (см. § 31)) имеют сложную (комплексную) мотивирующую часть: так, в слове мореплаватель мотивирующая часть состоит из основ двух мотивирующих слов -мо[р']- и -плава-.

Ряд однокоренных слов, из которых каждое последующее непосредственно мотивировано предшествующим, представляет собой словообразовательную цепочку. Словообразовательная цепочка состоит из непосредственно и опосредованно мотивирующих слов: учить -> учитель -> учительница, соль -> солить -> посолить. Исходным (открывающим) словом цепочки является немотивированное слово.

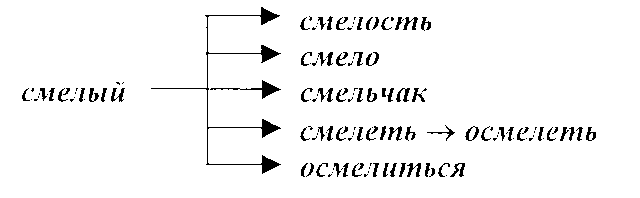

Совокупность всех слов с общим корнем, упорядоченная в соответствии с отношениями мотивации, называется словообразовательным гнездом. Словообразовательное гнездо состоит из словообразовательных цепочек, имеющих одно и то же исходное слово, например:

Словообразовательные типы

Мотивированные слова группируются в словообразовательные типы. Словообразовательный тип - это общий отвлеченный образец, по которому построен ряд мотивированных слов. Слова одного типа характеризуются общностью части речи непосредственно мотивирующих слов и формантом, тождественным в материальном и семантическом отношении. То обобщенное значение, которое отличает все слова определенного типа от их мотивирующих, называется словообразовательным значением слов данного типа; носителем словообразовательного значения является словообразовательный формант. Например, глаголы седеть, смелеть, прочнеть относятся к одному и тому же словообразовательному типу, поскольку они мотивируются прилагательными (седой, смелый, прочный) и имеют один и тот же формант - суффикс -е(ть), означающий приобретение или усиление признака. Глаголы данного типа имеют словообразовательное значение «приобретать или усиливать признак, названный мотивирующим прилагательным»: седеть «становиться седым или седее».

По характеру отношений между лексическими значениями мотивированного и мотивирующего слов словообразовательные типы делятся на две группы:

типы, у которых эти отношения одинаковы во всех словах или в подавляющем большинстве слов; например, седеть так относится по значению к седой, как смелеть к смелый, прочнеть к прочный и т. д.;

типы, у которых эти отношения нетождественны и число этих отношений принципиально не ограничено; так, в тип глаголов с суффиксом -и-, мотивированных существительными, входят такие глаголы, как партизанить, кашеварить, имеющие значение «совершать действия, свойственные лицу, названному мотивирующем словом (партизану, кашевару)», маслить, пудрить - «покрывать поверхность чего-л. тем, что названо мотивирующим словом (маслом, пудрой)», и другие глаголы, в том числе такие, которые находятся с мотивирующим существительным, в отношениях, свойственных только этим глаголам: бюллетенить «будучи больным, иметь бюллетень». Разные значения слов, относящихся к словообразовательным типам второй группы, сводятся к более общему значению; в глаголах с суффиксом -и- это значение - «совершать действия, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим существительным».

Значения типов второй группы, выводимые путем обобщения значений конкретных слов, входящих в эти типы, называются общими словообразовательными значениями. Значения, характерные для отдельных рядов слов в пределах таких типов, называются частными словообразовательными значениями. Они составляют семантические словообразовательные подтипы в рамках словообразовательного типа.

Одно и то же словообразовательное значение в одних типах может быть общим, а в других - частным. Так, значение «лицо, обладающее признаком, названным мотивирующим прилагательным», является общим для типов слов с суффиксами -аг(а), -уг(а) (бедняга, хитрюга) и частным для типов слов с суффиксами -ак, -ик: бедняк, умник. Общее значение типов существительных с суффиксами -ак, -ик, мотивированных прилагательными, - «предмет (одушевленный или неодушевленный), характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом».

Словообразовательные типы и подтипы могут иметь различную продуктивность, т.е. способность служить образцом для производства новых слов. Типы и подтипы, по которым в современном языке активно образуются новые слова, являются продуктивными, а ряды слов, к ним относящихся, открытыми. Типы и подтипы, по которым в современном языке не образуются новые слова, являются непродуктивными, а ряды слов, к ним относящихся, закрытыми. Кроме того, существуют слабопродуктивные типы и подтипы, по которым новые слова образуются редко, лишь в единичных случаях.

Показателем продуктивности подтипа является наличие неологизмов и окказионализмов. Неологизмы - это новые слова, вошедшие в общее употребление: космодром, расстыковка, цементовоз, дискотека, нефтехимия, личностный. Окказионализмы - это индивидуальные новообразования, не вошедшие в общее употребление: громадьё, паспортина (Маяковский).

В разделе «Словообразование» описываются только основные, наиболее распространенные и прежде всего продуктивные, словообразовательные типы и подтипы. При этом исходной единицей описания является значение типа (для слов, относящихся к типам первой группы, см. выше) и значение подтипа - частное словообразовательное значение (для слов, относящихся к типам второй группы).