- •Содержание

- •Введение

- •1. Науки о Земле

- •1.1. Науки о веществе

- •1.1.1. Сведения по кристаллографии

- •1.1.2. Свойства распространенных минералов

- •1.1.3. Cведения о горных породах

- •1.2. Задачи базовых геологических наук

- •1.3. Задачи геофизических наук

- •2. Основные понятия геохимии

- •2.1. Внутренние факторы миграции элементов

- •2.2. Внешние факторы миграции элементов

- •3. Эндогенные процессы

- •3.1. Источники внутренней энергии Земли

- •3.2. Представления об эндогенных процессах

- •3.3. Представления об образовании эндогенных месторождений полезных ископаемых

- •3.4. Опасные следствия эндогенных процессов

- •4. Экзогенные процессы

- •5. Основы гидрогеологии

- •5.1 Общие сведения

- •5.2. Понятия динамики подземных вод

- •5.3. Понятия гидрогеохимии

- •5.4. Техногенные нарушения подземных вод

- •6. Основы инженерной геологии

- •6.1. Типы грунтов

- •6.2. Общие физические свойства горных пород

- •6.3. Механические свойства горных пород

- •6.4. Опасные инженерно - геологические процессы и явления

- •7. Основы почвоведения

- •7.1. Состав почв

- •7.2. Строение почв

- •7.3. Типы почв

- •7.4. Деградация почв

- •Заключение

- •Литература

5. Основы гидрогеологии

5.1 Общие сведения

Гидрогеология, в отличие от гидрологии, занимается подземными водами, которые имеют важнейшее значение. Например, население Московской области на 80 – 90% снабжается подземными водами. Подземные воды используются не только для питьевого и хозяйственного водоснабжения, но и в качестве технической воды при добыче нефти, источников бальнеологических минеральных и термальных вод и в огромных объемах при обогащении полезных иcкопаемых, в металлургии, химической, пищевой и легкой промышленности и энергетике (табл. 5.1). В городах на одного жителя приходится от 275 до 400 литров чистой воды в сутки, в Москве до 600 л/сут.

Таблица 5.1

Масса воды, используемой при различном производстве (по Баландину, 1978 и др.)

Производство |

Масса воды |

Производство |

Масса воды |

1 кг синтетического волокна 1 л бензина 1 кг нефти 1 кг стали |

10 кг

10 кг 18 кг 25 кг |

1 кг целлюлозы 1 м шерстяной ткани Добыча 1 т угля На 1 т сожженного угля 1000 МВт на АЭС |

250 кг 2500 кг 2 - 20 т 1000 т 320 тыс. л в сутки |

Парогидротермы являются источником природной энергии (Паратунская ТЭС на Камчатке). Из минеральных подземных вод добывают йод, бром, бор. Они являются потенциальным источником ценных металлов Li, Сs, Rb, Sr, Мо, W и др.

В горных породах вода находится в разных формах. По физико-химическим параметрам выделяют семь типов вод:

вода в твёрдой фазе или лёд это агрегат кристаллов гексагональной сингонии, а снежинки - скелетные кристаллы;

вода в виде пара;

плёночная вода, которую еще называют прочно связанной, поскольку её нельзя удалить отжиманием из горной породы; она обладает особыми физико-химическими свойствами, например, более агрессивна, чем обычная вода;

рыхло связанная вода из мелких пор, которая может высвободиться при механическом выдавливании из глинистых пород; эта вода более минерализованная и тоже более агрессивная, чем обыкновенная вода;

гравитационная вода может свободно просачиваться по сообщающимся порам перепада давлений; это обычная вода, которая явно преобладает в подземной гидросфере;

кристаллогидратная вода, которую создаёт радикал Н3О+, находящийся в узлах кристаллической решётки глинистых минералов и цеолитов;

гидроксильная вода находится во многих минералах (эпидот, хлорит, амфиболы, слюды и др.), в виде радикала ОН- и входит в узлы кристаллической решётки.

По происхождению различают четыре типа подземных вод:

1. ювенильные воды первичных морей и океанов, которые появились около 4,2 млрд. лет назад на планете Земля;.они, возможно, и сейчас генерируются за счёт окисления водорода, выходящего из мантийных недр;.

2. магматогенные и метаморфогенные воды, которые получаются при остывания и кристаллизации магматических расплавов, или при метаморфизме в процессе перекристаллизации минералов, содержащих гидроксильную группу или кристаллогидратную воду;

3. седиментогенные или древние захоронённые в морских осадочных толщах воды, которые накапливались в озёрных, морских или океанических бассейнах. Эти воды чаще всего сильно минерализованы, а в солеродных бассейнах представлены рассолами с минерализацией более десятков граммов на литр; минерализация это сумма всех растворенных в воде солей; пример седиментационной подземной воды – Московская минеральная;

4. метеорные (метеогенные или инфильтрогенные) воды, которые поступают в недра с поверхности; они наиболее распространены и, как правило, пресные с минерализацией до 1 г/л; именно эти воды пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

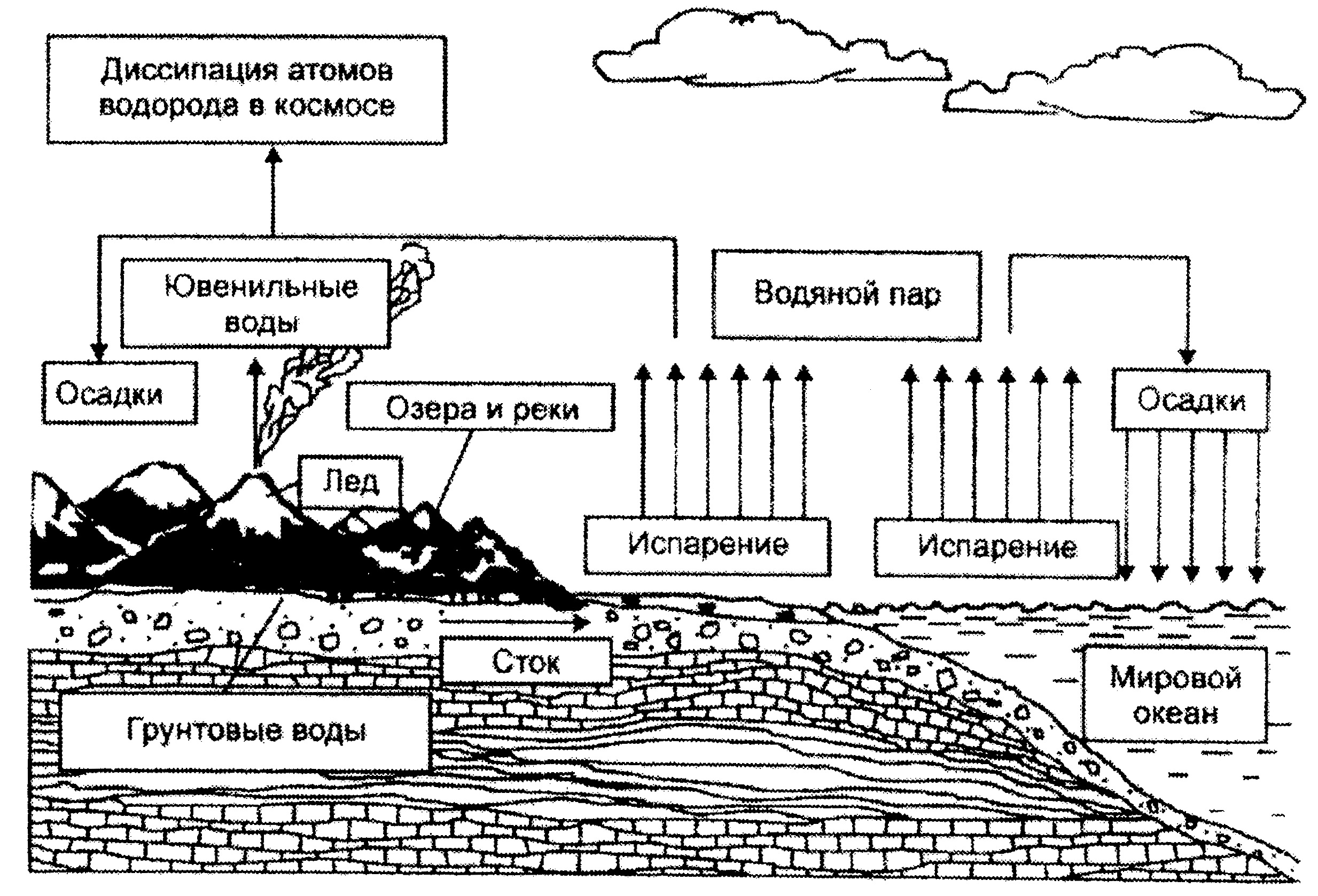

Различные типы подземных вод тесно связаны с поверхностными водами (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Взаимосвязь разных типов подземных и повепрхностных вод (по Соколову и др.,2002).

Влагоёмкость горных пород и почв определяется количеством воды, которое они могут удержать. Она включает гигроскопичность – это явление осаждения в горной породе влаги из воздуха. По влагоёмкости выделяют три категории горных пород:

влагоёмкие – торф, глины, суглинки;

слабовлагоёмкие – лёссовые породы, некоторые супеси и суглинки;

невлагоёмкие – пески, галечники, гравийники и скальные породы – известняки, доломиты, трещиноватые магматические и метаморфические породы.

В недрах подземные воды заполняют различные поры. Выделяют первичные и вторичные поры. Первичные или литогенные поры получаются изначально во время образования горной породы. Например, в песке и песчанике (терригенные породы) всегда имеются поры между обломочными зернами. Есть такие поры и в карбонатных породах, например, в высокопористых рифовых известняках.

Вторичные поры образуются в результате выщелачивания или растворения отдельных компонентов в каркасе горной породы при сохранении самой горной породы. Например, если пространство между песчинками заполнено кальцитом и в это место попадает кислый раствор, то при растворении карбоната образуются поры. Типичной вторичной пористостью обладают карстовые известняки и доломиты. Часто вторичные поры имеют тектоническое происхождение. Если горные породы подвергнуть сильному стрессу или ударному воздействию, например, при тектоническом раздвиге, сдвиге, сжатии или землетрясении или взрыве вулкана, то в них появляются трещины.

Существуют макропоры с диаметром более 2 мм, капиллярные поры (0,n - 2,0 мм) и микропоры (<0,1 мм). Они могут соединяться между собой или быть изолированными. Эти два типа изолированных и сообщающихся пор определяют общую и эффективную пористости. Эффективная пористость – это отношение объёма сообщающихся пор к общему их объёму, умноженное на 100%. 30% - хорошо проводящие породы, 5-6% - плохо проводящие, меньше 1% - водоупоры. Понятие эффективной пористости чрезвычайно важно, поскольку определяет проницаемость пород – способность пропускать воду при перепаде давления. Выделяют хорошо проницаемые породы - коллектора и водоупоры или экраны - слабо проницаемые и практически непроницаемые породы (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Типы пород по проницаемости

Категория водопроницаемости |

Породы |

Коэффициенты фильтрации k, м/сутки |

I |

Хорошо водопроницаемые (галечники, крупнозернистые пески, закарстованные породы) |

> 10 |

II |

Водопроницаемые (пески, трещиноватые породы) |

10 -1 |

III |

Слабо водопроницаемые (мергели, песчаники, супеси) |

1-0,01 |

IV |

Весьма слабо проницаемые (глинистые песчаники, супеси, суглинки) |

0,01-0,001 |

V |

Непроницаемые, практически водоупорные (глины, каменные соли и др.) |

< 0,001 |

В капиллярах вода имеет свойство «прилипать» к стенкам. По капиллярам грунтовые воды могут подниматься до 6 м, т.к. идёт подсасывание воды за счёт мениска. Время полного подъема капиллярной воды оценивается от 80 до 475 суток. Капиллярная пористость во многом определяет влажность почв, фундаментов и оснований зданий и сооружений и соответственно и коррозию.

По типам пор коллектора разделяют на пластово-поровые, трещинно-пластовые и трещинные. Экранирующими (водоупорными или флюидоупорными) образованиями являются непроницаемые пласты каменных солей, глины и некоторые туфовые горизонты, тектонические глины (милониты). Коллектора обладают высокой проницаемостью и соответственно эффективной пористостью (больше 10%). Водоупоры имеют низкую проницаемость, но могут обладать большой общей пористостью, как глины.

Коллектора представлены высокопроницаемыми, высокопористыми образованиями: терригенные породы (песчаные, гравийные, галечные); органогенные известняки; трещиноватые известняки, доломиты, граниты и другие магматические и метаморфические породы; карстованные карбонатные породы; доломитизированные известняки. Как правило, коллектора, обводнены и содержат подземные воды, но могут содержать газы, прежде всего, метан и нефть. Они могут и не содержать флюиды. Такие сухие коллектора оказались полезны человечеству для хранения залежей подземных вод, газа, нефти или захоронения жидких ядовитых отходов.