Таб.1 Ориентировочные показатели музейного здания для города с численностью населения около 1 млн. Человек (Ростов-на-Дону)

Музеи |

Экспозиционная площадь |

Количество посещений в год |

Количество экспонатов в экспозиции |

Краеведческие |

2 500 |

3 000 |

15 000 |

Исторические |

2 200 |

3 000 |

15 000 |

Историко-мемориальные |

1 000 |

2 000 |

6 000 |

Художественные |

1 300 |

1 400 |

900 |

Музеи делят по объему на малые - 10-30 тыс.м3, средние – 30-80 тыс.м3, крупные – 80-300 тыс.м3. В числе прочего, этот показатель характеризует габариты экспонатов и высоту помещений.

В рамках курсовой работы рекомендуется проектирование малого или среднего музея – 20-50 тыс.м3. Это вызывает необходимость ограничить перечень и площади научно-просветительской и административно-обслуживающей групп помещений.

Основными функциями современного музея являются: собственно демонстрация экспонатов и их хранение, образовательная, просветительская, научно-исследовательская, методическая и клубная деятельность.

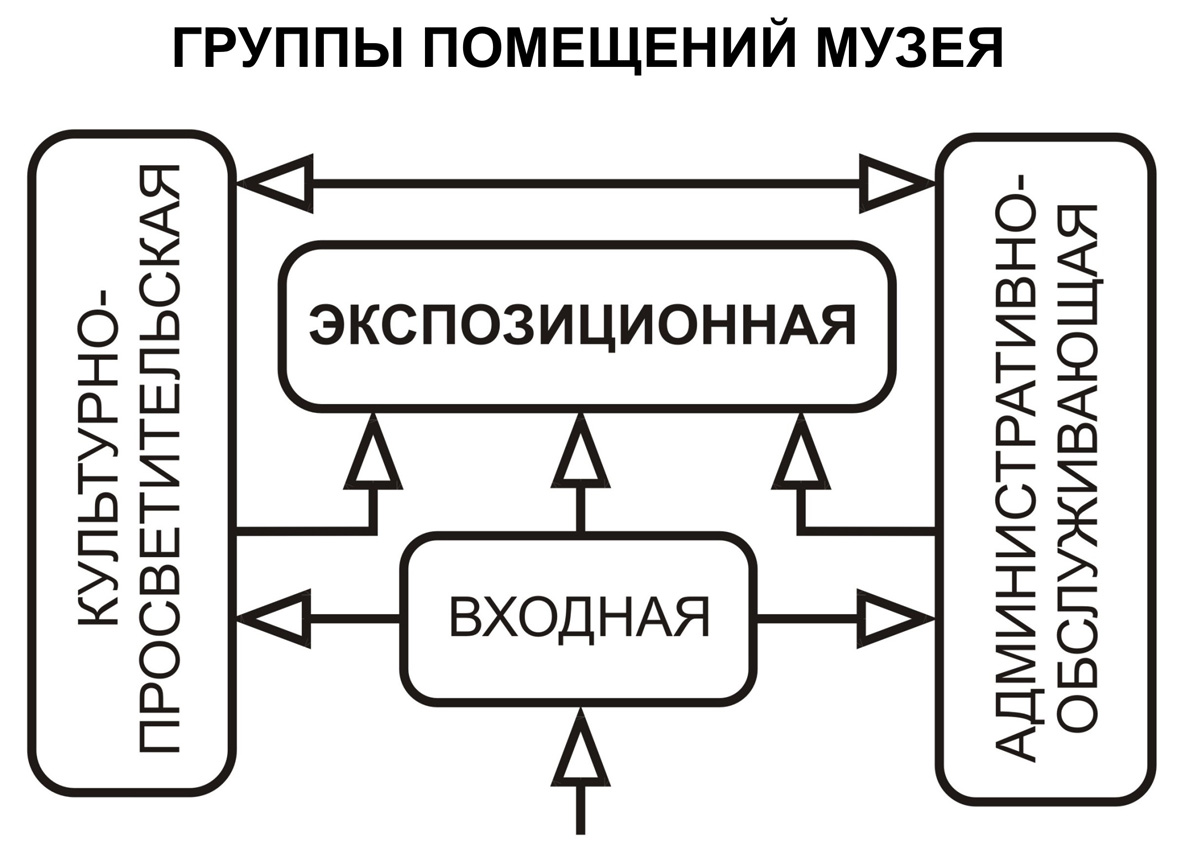

С учетом функционально-технологической организации музея выделяют следующие основные группы помещений.

Входная группа – помещения и пространства до контроля и после. В зоне «до контроля» в вестибюлях располагают кассы, киоски продажи информационных материалов и сувениров, связанных с тематикой музея, стенды с информацией о работе музея, порядке осмотра экспозиции, гардероб, пост охраны и т.п. Гардероб рассчитывают на 0,25% от числа посетителей за день. В зоне «после контроля» находятся, как правило, зоны сбора экскурсий, помещения буфета, санузлов, курительной. Из этой же зоны должны быть организованы удобные коммуникации в лекционный зал, библиотеку, административные помещения. Питание в музеях организуют, как правило, в буфетах без горячих блюд.

Экспозиционная группа помещений предназначена для постоянной экспозиции и временных выставок. Как правило, размеры залов - 50-60м2, высота – 4,2-4,5м, для больших экспонатов – 6-8м. Необходимо предусматривать возможность трансформации помещений. При проектировании музеев с большим объемом экспозиции во внимание принимаются психофизические характеристики посетителей, поскольку посещение музеев связано с заметной физической нагрузкой (долгие передвижения по залам), умственным и эмоциональным напряжением. Поэтому, с учетом возможной утомляемости необходимо делать перерывы в осмотре каждые 1,5-2 часа, с организацией специальных зон отдыха, минимизировать пешеходные коммуникации, а промежуточные пространства между залами должны создавать разгрузочные паузы в осмотре экспозиции.

Последовательность осмотра желательно организовывать слева направо, а при многоуровневом решении - сверху вниз.

Существуют три основных схемы организации маршрута - принудительная, свободная и комбинированная.

Принудительный порядок осмотра всех разделов в определенной последовательности - характерен для дидактических, обучающих экспозиций.

В анфиладных залах организуется сквозное движение с последовательным осмотром всех залов. Неудачным является решение с тупиковой анфиладой, при котором возникают встречные потоки и посетитель должен возвращаться через ранее пройденные залы.

Кольцевой замкнутый график движения исключает необходимость обратного прохода, но не дает возможности выборочного осмотра экспозиции.

Примыкание тупиковых залов к центральному распределительному пространству не создает возвратных потоков движения и позволяет осуществлять на выбор - последовательный осмотр всей экспозиции или выборочное посещение отдельных разделов.

Взаимосвязь помещений музея может быть устроена по-разному (Ри.3), но во всех случаях должен соблюдаться принцип разделения потоков посетителей и путей перемещения экспонатов.

Рис.3. Примеры организации маршрутов

Научно-просветительская – лекционный зал (с кинопроекционной или подиумом для установки аудио и видео оборудования), библиотека (читальный зал, каталожная, книгохранилище, помещения для множительной техники, просмотра микрофильмов), кабинеты и лаборатории для научных работников.

Административно-обслуживающая – дирекция, делопроизводства, бытовые помещения, реставрационные помещения, фондохранилища, запасники. Характер экспозиции сказывается и на вспомогательных пространствах музея (габариты экспонатов задают параметры помещений хранения основных фондов), их температурном и влажностном режиме (что в отдельных случаях определяет состав инженерно-технических помещений).

Для научно-просветительской и административно-обслуживающей групп помещений необходим отдельный вход, гардероб и санузлы.

Схема взаимосвязи групп этих помещений представлена на Рис.4:

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Музей проектируется для Ростова-на-Дону с учетом региональной специфики и строительно-климатической зоны.

Объемно-планировочное решение здания должно удовлетворять градостроительным требованиям и современным условиям построения музейной экспозиции, краткий перечень которых приведен выше.

Важнейшей задачей проектирования музея является поиск архитектурно-художественного образа этого объекта.

Музей проектируется из расчета единовременного пребывания в нем 300 посетителей.

В экспозицию включаются материалы по разработке интерьера. Из них должно быть понятно, каким образом осуществляется освещение экспонатов (естественное и искусственное), какие материалы применяются для отделки помещения, как организуется расстановка экспонатов и их осмотр.