- •Градостроительство с основами архитектуры

- •Введение

- •1. Задание на проектирование

- •1.1 Расчет основных градообразующих элементов

- •1.2 Расчет благоустройства и озеленения территории общегородского парка

- •2. Принципы функциональной организации города.

- •3. Организация транспортной системы города.

- •Организация системы магистральных улиц и дорог.

- •3.1 Центры культурно-бытового обслуживания

- •4. Планировочная организация селитебной территории города.

- •4.1 Территориальный подход в градостроительстве.

- •4.2 Планировочная структура города.

- •5. Система озеленения города

- •5.1 Классификация объектов озеленения.

- •Объекты озеленения общего пользования

- •5.2 Система озеленения города

- •5.3 Основные элементы системы озеленения города.

- •6. Функционально-планировочная организация городского парка

- •Заключение

- •Библиографический список Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Оглавление

- •Градостроительство с основами архитектуры

1.2 Расчет благоустройства и озеленения территории общегородского парка

Рассчитывается количество посетителей парка. Это 5 - 8 % численности населения города, при этом учитывается коэффициент сменяемости 1,2-2,0, при этом минимальная площадь общегородского парка условно установлена в 15 га.

По СНиП расчетное число единовременных посетителей территории парка следует принимать 100 чел/га.

Для нормальных условий полноценного отдыха на 1 посетителя требуется в среднем 50-60 м2 озелененной территории.

Необходимо обеспечить строгое функциональное зонирование территории парка.

Для массовых мероприятий необходимо обеспечить в зоне активного отдыха благоустроенную площадку из расчета 1 м2 на 1 посетителя.

Изучение запросов посетителей показало, что в первой половине дня примерно 80% посетителей - пожилые люди, причем половина из них приходит с детьми дошкольного возраста.

При расчете парковых зон и сооружений обычно учитывают, что примерно 25% общего количества посетителей составляют дети.

Затем необходимо учесть разные возрастные категории детей:

от 3 до 5 лет;

от 5 до 12 лет;

от 12 до 16 лет;

При норме 0,7 м2 на одного ребенка подсчитывается общее количество площади детских площадок и делится на 3 возрастных категории, при этом получится м площади, необходимой для обеспечения детей разного возраста соответствующими видами игровых площадок.

2. Принципы функциональной организации города.

Функциональное зонирование - это дифференциация территории города по характеру использования, т. е. по типу функционального назначения. Выделение функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для основных форм жизнедеятельности городского населения — труда, быта, отдыха, поскольку каждый из этих видов деятельности предъявляет специфические требования к размещению и организации городского пространства.

Труд, быт и отдых людей, населяющих город, составляют главное функциональное содержание его жизнедеятельности и определяют назначение и использование различных его частей, которые разделяются по функциональному признаку на жилые районы, промышленные районы, зоны отдыха и т. д. Однако пространственное распределение основных функциональных процессов по территории города носит достаточно сложный и неоднозначный характер. В некоторых частях города локализуется какая-либо одна преобладающая функция и территория приобретает монофункциональный характер. В других частях совмещается несколько главных функций, и территория становится полифункциональной. Решающим аргументом при этом выступает или необходимость обособления той или иной функции, требующей для себя каких-либо особых условий, или же, напротив, желательность осуществления на одной территории разных функций, дополняющих одна другую.

Жилая среда города предъявляет особые требования к размещению. Здесь локализуется быт и повседневный отдых горожан: здесь противопоказано размещение объектов производственного или коммунального назначения, создающих шум, привлекающих мощные потоки грузов и т. д. Однако чисто жилая застройка, организованная по монофункциональному принципу, утрачивает многие важные качества, отличающие полноценную социальную жизнь города, и нуждается поэтому в разумном насыщении элементами общественного назначения, местами приложения труда непроизводственного характера (в науке, управлении, проектировании и т. п.), а также объектами культуры, досуга и отдыха. В целом образует социально насыщенную селитебную зону города.

Комплексную полифункциональную зону города составляет его общественный центр. Общегородской центр сосредоточивает главные функции общественно-политической, административной, культурной жизни и обслуживания горожан. Анализ структуры и содержания центра показывает, что все функции центра, как и города в целом, разделяются по трем группам: труд (общественная работа и управление, образование, наука); быт (питание, торговля, хозяйственно-бытовое обслуживание, жилые дома); отдых (культура, развлечения, спорт). Каждой из этих групп предназначены различные учреждения, которые разделяются еще и по возрастным группам населения.

Особую функциональную зону образует совокупность мест отдыха горожан. Отдых населения относится к наиболее широким по распределению функциям городской жизни. Элементы системы отдыха размещаются в городе — в его селитебной и промышленной зонах, а также за границами застройки, где образуются самостоятельные функциональные районы отдыха: кратковременного (в выходные дни) и длительного (во время отпуска).

Промышленная зона должна иметь удобную связь с селитебной. Промышленные зоны, где имеются предприятия с большим грузооборотом, располагают по отношению к железным дорогам и портовым сооружениям таким образом, чтобы можно было удобно связать их подъездными железнодорожными путями.

В комуннально-складской зоне выделяют районы для складов и коммунальных предприятий. Отдельные коммунальные предприятия и склады (торгово-распределительные склады, склады снабжения и сбыта и др.) могут быть размещены в селитебной зоне. Коммунально-складская зона должна быть удобно связана с внешним транспортом.

В структуру практически всех зон города (центральной, промышленной, селитебной и отдыха) включаются зеленые насаждения. Общими требованиями для зеленых насаждений города являются: а) равномерность размещения на территории; б) объединение городских и пригородных зеленых массивов в целостную систему; в) взаимосвязь системы озеленения и обводнения.

Следовательно, в градостроительном проектировании территория города по своему функциональному назначению и характеру использования должна подразделяться на следующие основные зоны: селитебную, промышленную, коммунально-складскую, внешнего транспорта, мест отдыха населения, санитарно-защитную, а также — в больших и крупных городах — общегородского центра. За пределами города организуется пригородная зона, в которой находятся места массового отдыха, крупные массивы зеленых насаждений и другие участки различного назначения. Обособленно от основных зон можно располагать крупные больницы, высшие и средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские центры, крупные спортивные сооружения.

В число главных задач функциональной организации территории города исходя из необходимости создания наилучших условий для труда, быта и отдыха его населения включают:

согласованное размещение основных функциональных частей города — зон для производства, жилищ, общественных центров и зон отдыха относительно друг друга;

создание удобных связей между ними;

структурную организацию каждой зоны, т. е. организацию в селитебной зоне системы жилых районов и микрорайонов, в производственной — промышленных районов, научно-технических комплексов и предприятий, в зоне отдыха — районов и комплексов кратковременного и длительного отдыха и т. д.

Территория водного и железнодорожного транспорта должна обеспечить удобство сообщения жилых районов с вокзалами и пристанями без излишних пересечений железнодорожными путями селитебной территории.

Главным санитарным требованием является размещение селитебной зоны с наветренной стороны относительно промышленных зон и выше по течению реки при соблюдении соответствующих санитарно-защитных зон.

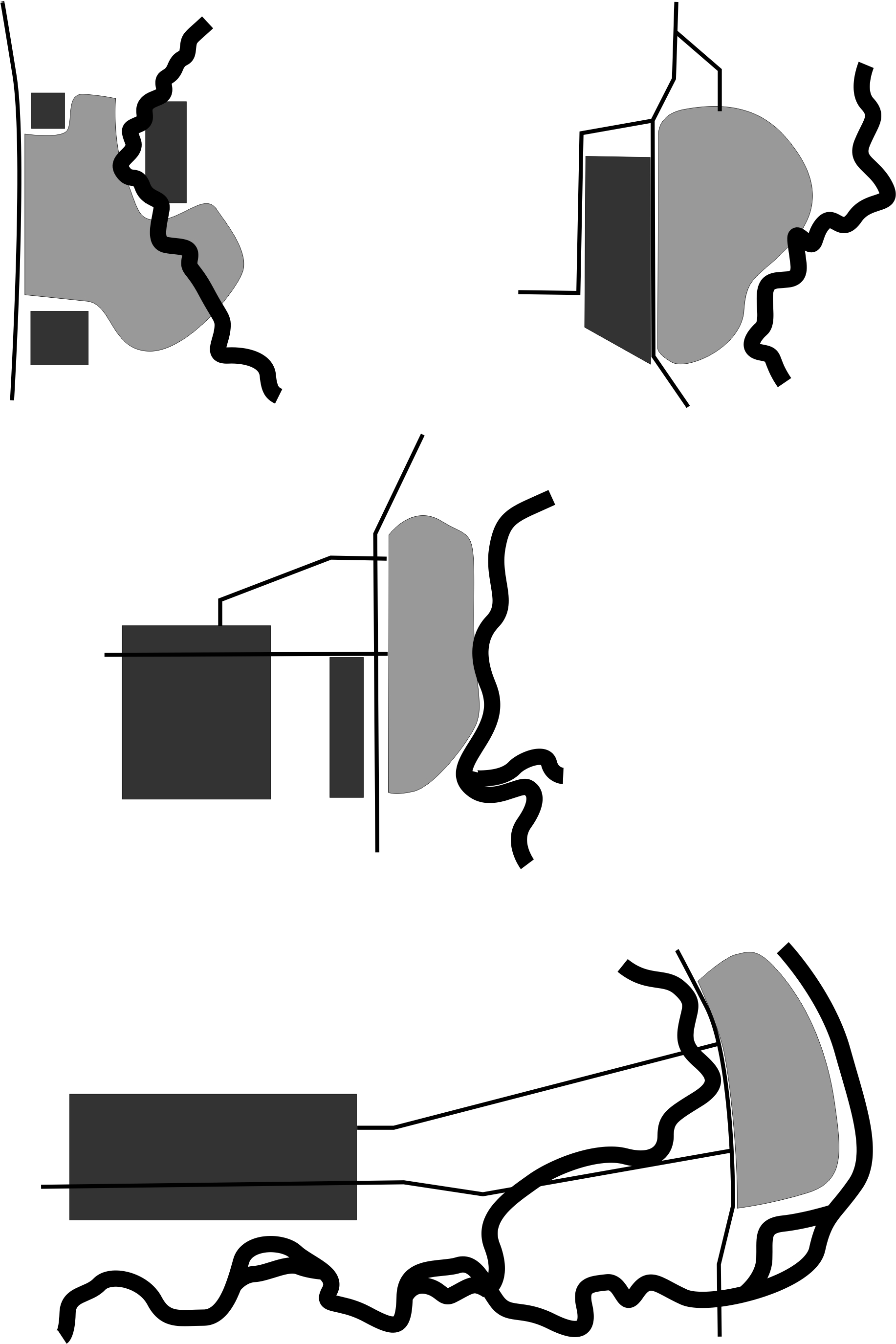

Рис. 1 Принципиальные схемы функционального зонирования городов.

Масштаб схемы 1: 200 000. Выдаются в качестве задания.

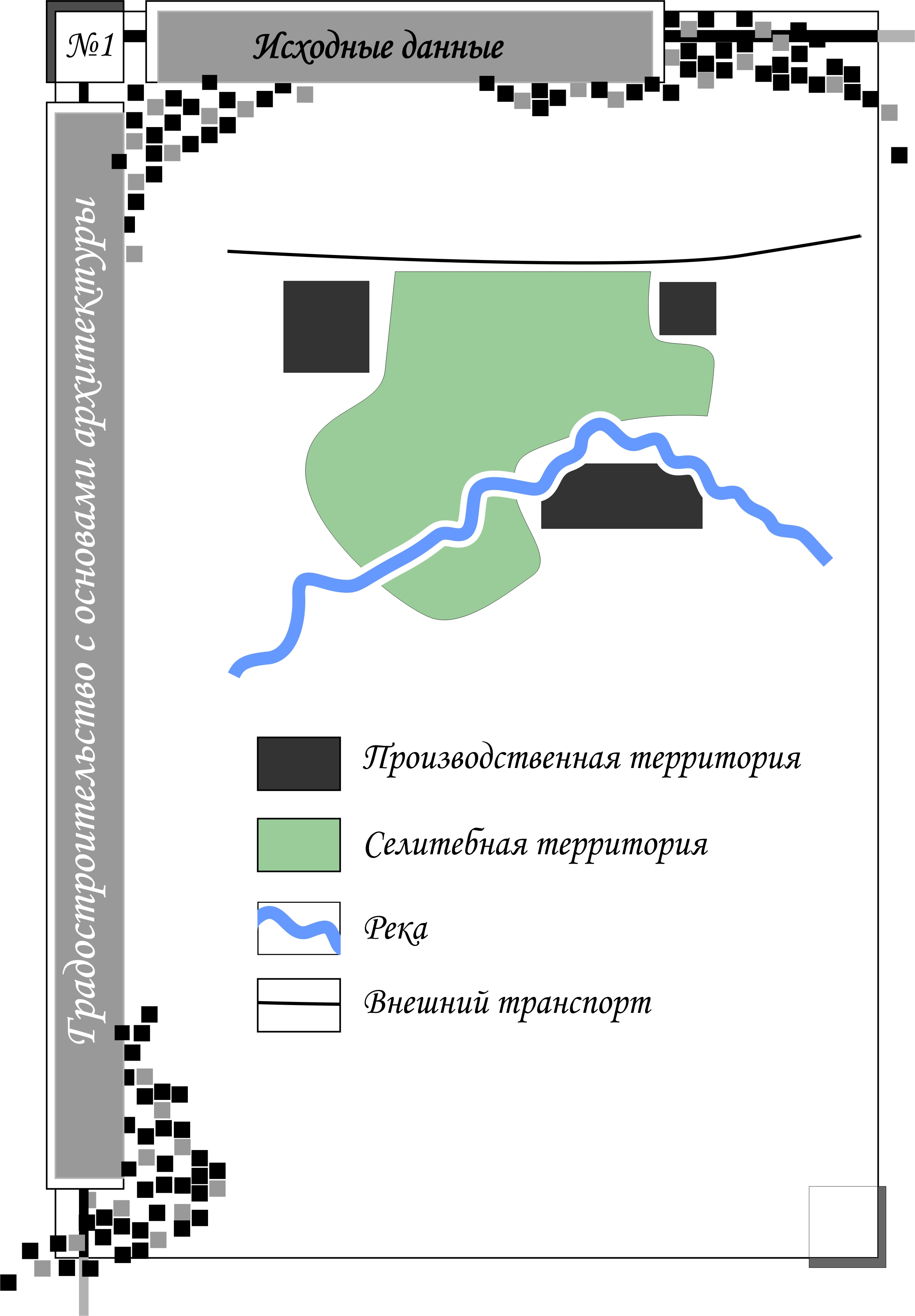

Рис. 2 Пример выполнения курсовой работы. Схема исходные данные.

Масштаб 1:100 000.

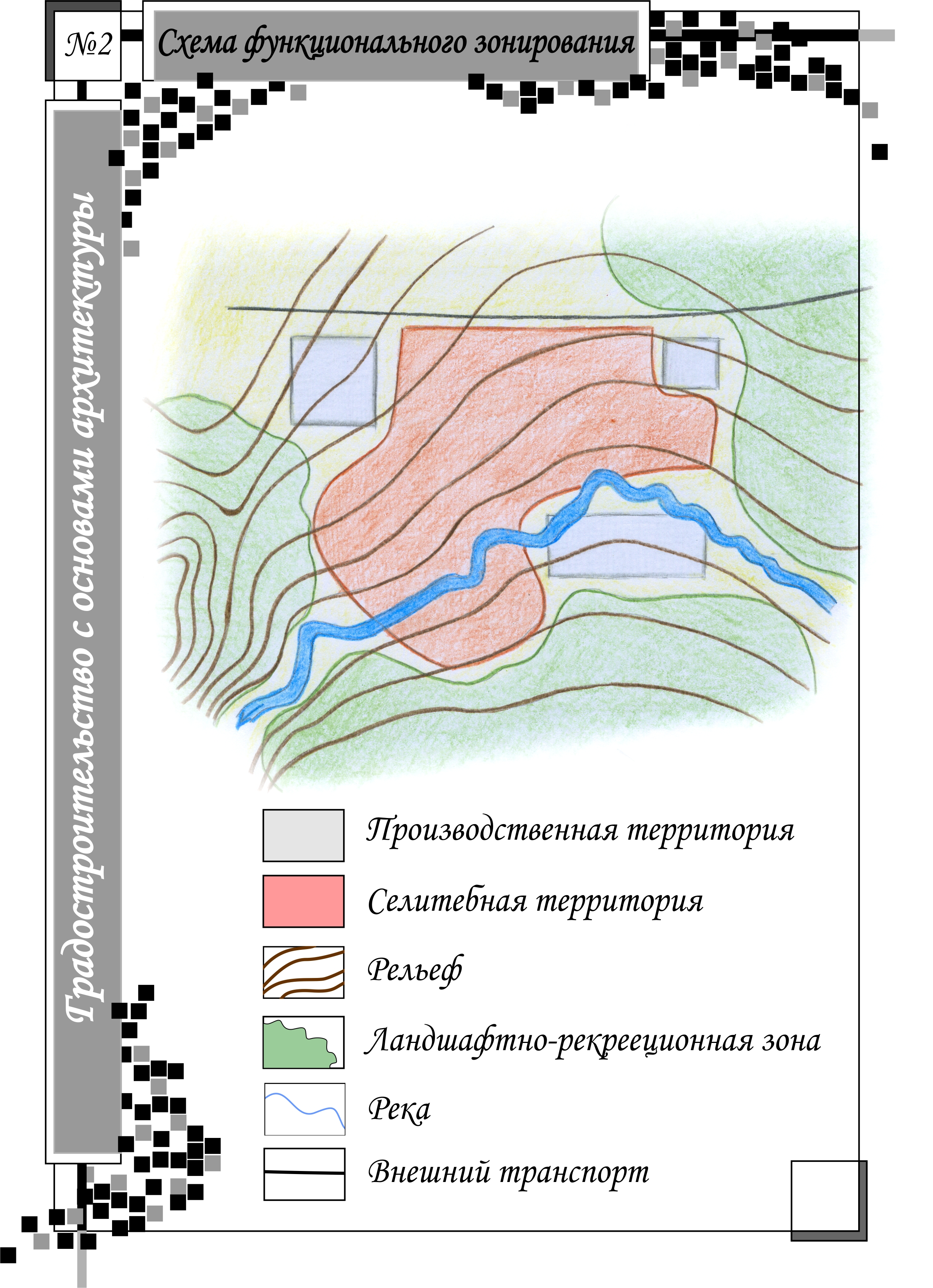

Рис. 3 Пример выполнения курсовой работы. Схема функционального зонирования. Масштаб 1:100 000.

На схеме функционального зонирования студент должен обозначить все зоны города, предложить свой вариант расположения и структуры ландшафтно-рекреационной зоны, самостоятельно разработать ландшафтную ситуацию, т.е. графическими средствами показать формы рельефа, существующие на территории города.

В пояснительной записке следует указать в какой местности располагается город (равнинная, холмистая, смешанная), описать характер рельефа, принцип взаимного расположения функциональных зон относительно друг друга.

Примеры возможной рельефной ситуации

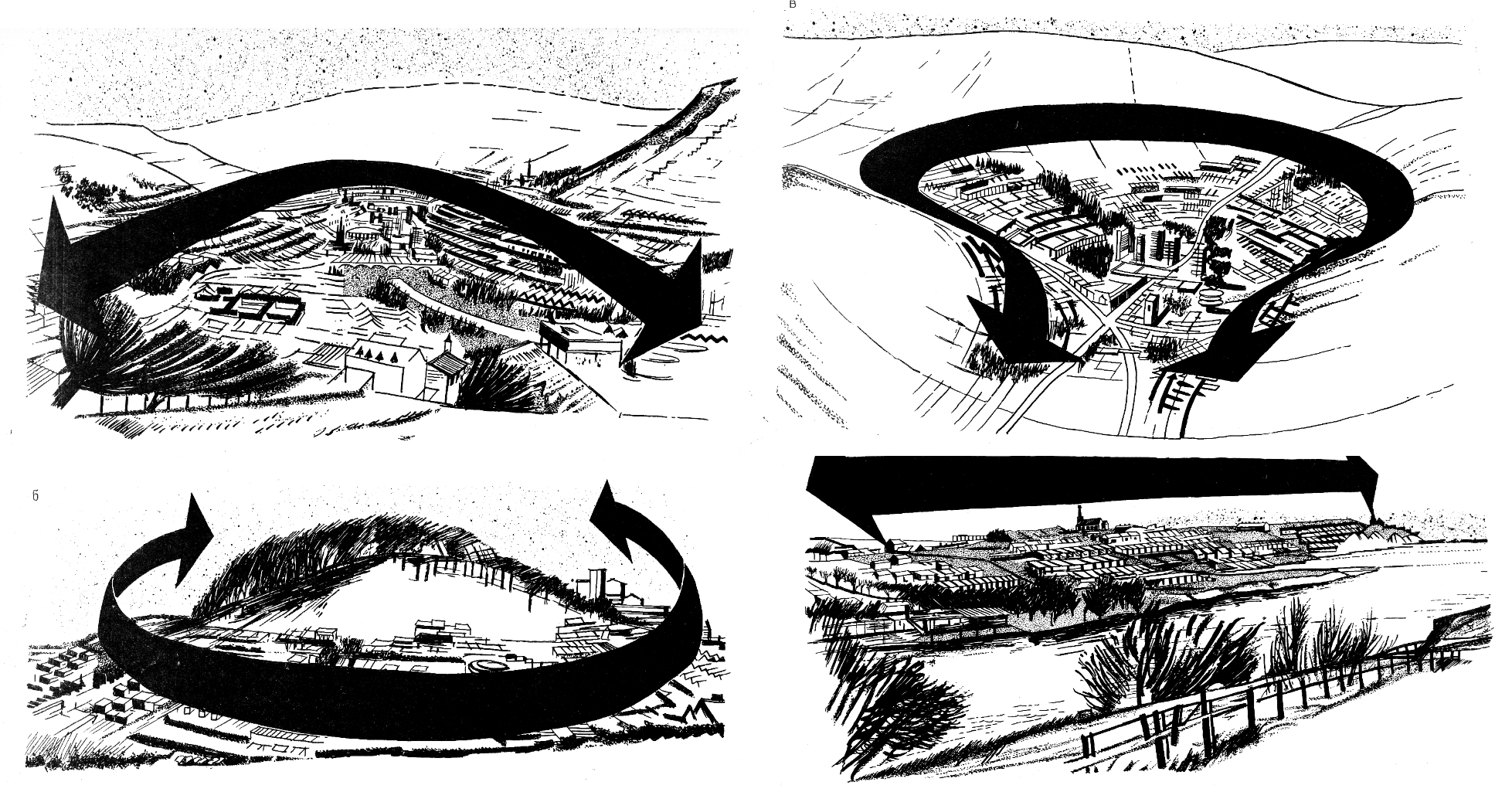

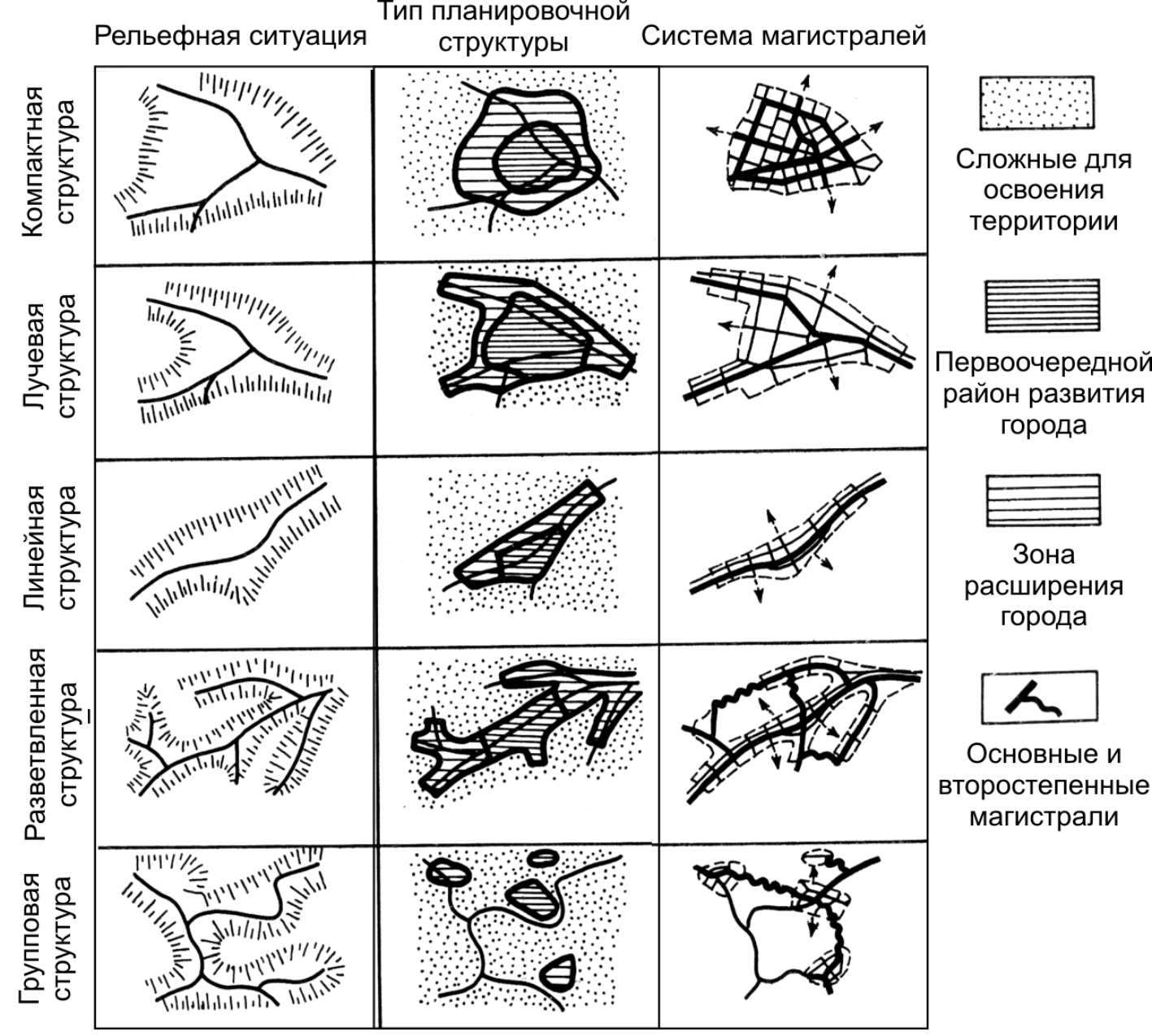

Рис. 4 Типы структурного развития городов, в зависимости от рельефа

(по Я. Нейрну): амфитеатровое, кольцевое, подковообразное, линейное

В связи со значительным влиянием условий рельефа на функционирование элементов городских систем, стоимость и технические решения застройки, а также на микроклимат городской среды, понятна большая зависимость территориального развития городов, формирования их плана от конкретных рельефных ситуаций. Анализ большого числа городов, расположенных и развивающихся в холмистых и гористых местностях, показывает, что особенности их территориального роста, связанные с влиянием рельефной ситуации на городское строительство и хозяйство, приводят к формированию планировочных структур различных типов. Так формируются структуры:

компактные — при округлых, компактных, точечных формах рельефа (плато, котловины), а также при протяженных формах с малой крутизной склонов (широкие долины, плоские водораздельные гряды);

лучевые — при комплексах форм рельефа, состоящих из основной компактной формы и примыкающих к ней протяженных форм;

линейные — при протяженных формах рельефа со значительной крутизной склонов, имеющих слабо выраженное горизонтальное расчленение;

разветвленные — при протяженных формах рельефа, имеющих значительную крутизну склонов и сложную конфигурацию в плане;

групповые — при сильно выраженном горизонтальном расчленении рельефа и наличии отдельных изолированных площадок, удобных для городского строительства.

Рис. 5 Особенности формирования и развития планировочной структуры городов в различных рельефных ситуациях.