- •Физиология пищеварения

- •1. Понятие о пищеварении, его значение для организма

- •2. Морфо-функциональная характеристика пищеварительной системы человека

- •3. Типы пищеварения

- •4. Функции пищеварительной системы

- •5. Общие принципы регуляции пищеварения

- •6. Пищеварение в полости рта

- •7. Пищеварение в желудке

7. Пищеварение в желудке

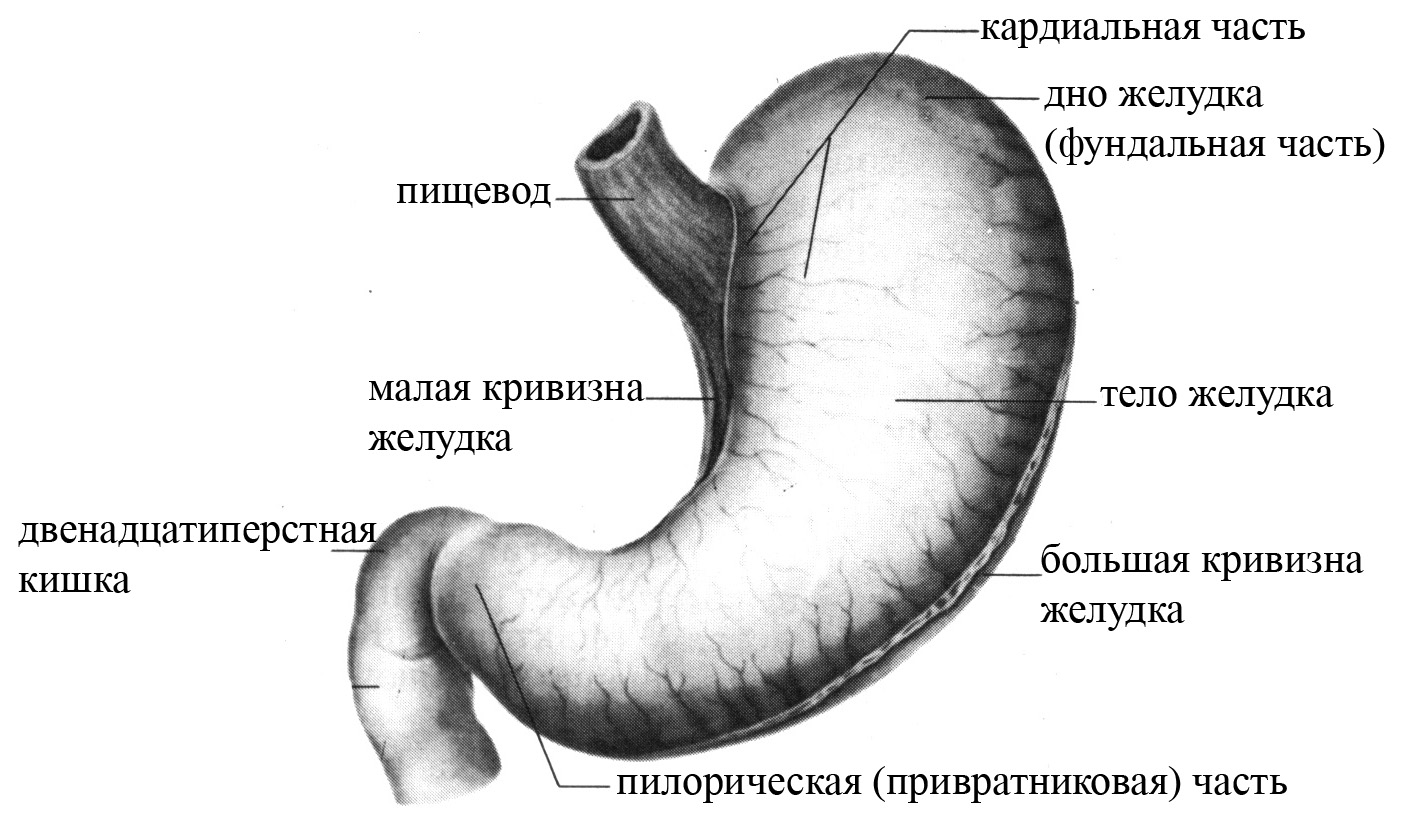

Желудок представляет собой расширение пищеварительного тракта, расположенное в брюшной полости, интраперитонеально, между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой. Причем желудок залегает в верхней части брюшной полости, под диафрагмой и печенью. Умеренно наполненный желудок имеет длину 24-26 см, а средняя его вместимость у взрослого человека составляет около 3 л.

В желудке выделяют:

переднюю стенку, направленную кпереди (к передней стенки брюшной полости) и несколько кверху (в сторону диафрагмы)

заднюю стенку, обращенную кзади (к задней стенки брюшной полости) и книзу (к области малого таза).

По краям желудка, где сходятся передняя и задняя его стенки, образуются:

малая кривизна желудка (направлена вверх и вправо), в верхней ее части находится место впадения пищевода в желудок, называемое кардинальным отверстием.

большая кривизна желудка (направлена вниз и влево).

В желудке выделяют следующие части:

кардинальная часть желудка – область, прилежащая к кардинальному отверстию

дно или свод желудка (фундальная его часть) – куполообразное выпячивание, расположенное слева от кардиальной части (обращено вверх (в сторону диафрагмы) и влево)

пилорическая или привратниковая часть желудка – правый узкий отдел желудка, сообщающийся с двенадцатиперстной кишкой

тело желудка – средняя часть желудка, расположенная между его кардинальной частью и дном слева и пилорической частью справа.

Рис. 9. Части желудка (вид спереди).

Рис. 10. Поверхность слизистой желудка (сканирующая электронная микроскопия)

1 – эпителий

2 – желудочные ямочки, на поверхность которых открываются протоки желудочных желез, вырабатывающих желудочный сок

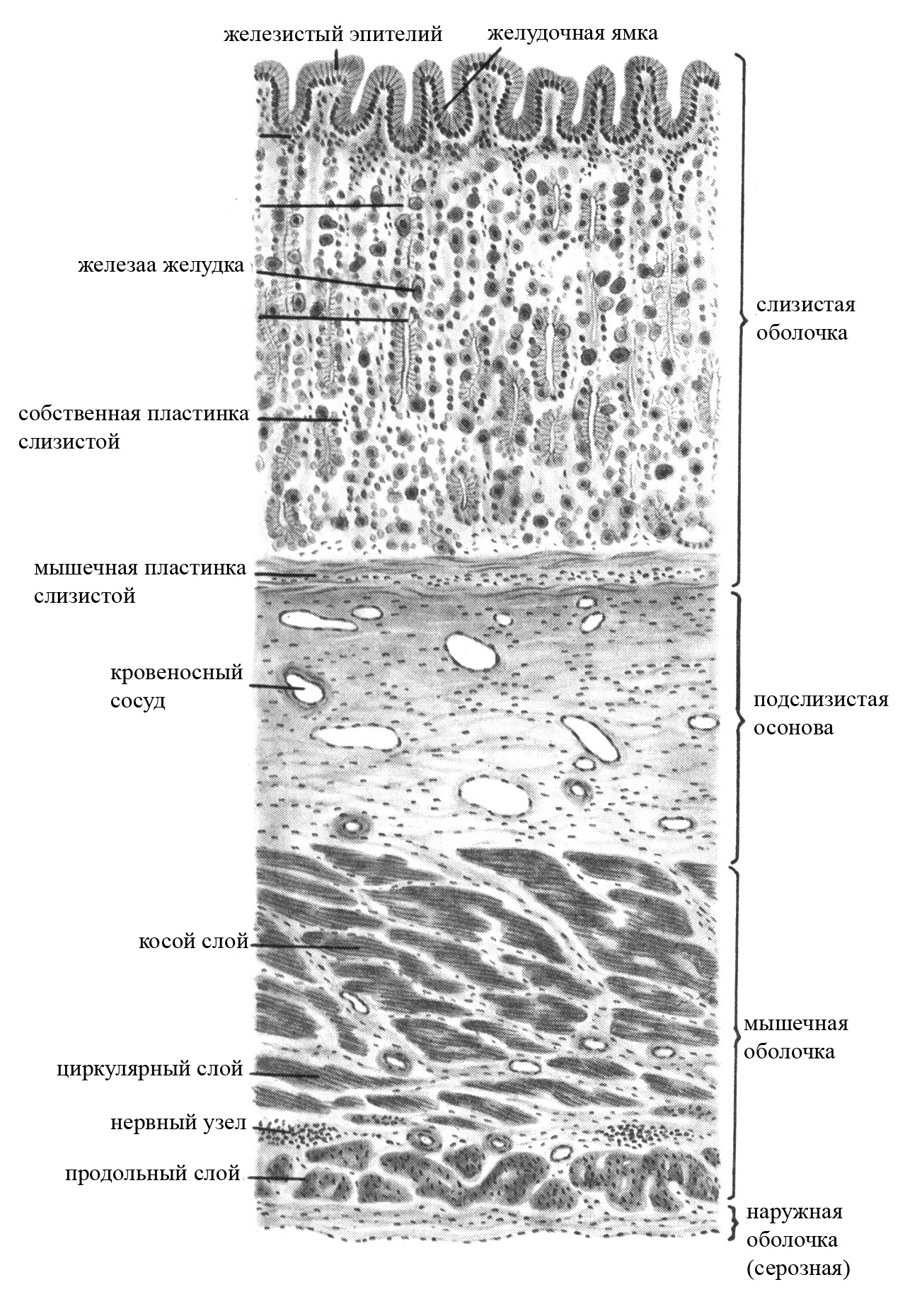

Общий план гистологического строения стенки желудка аналогичен таковому всех остальных отделов пищеварительной трубки. Так, в составе стенки желудка выделяют три оболочки:

наружную серозную, являющуюся производным висцерального листка брюшины и представляющую собой тонкий слой рыхлой волокнистой соединительной ткани с жировыми клетками, покрытый снаружи мезотелием

среднюю мышечную, которая в желудке, в отличие от других отделов пищеварительной трубки, является не двух-, а трехслойной. Наружный слой мышечной оболочки образован продольными гладкомышечными волокнами, средний – круговыми, а внутренний – косыми

внутреннюю слизистую оболочку с подлежащей подслизистой основой (прослойка рыхлой волокнистой соединительной ткани, имеющая довольно большую толщину). Слизистая оболочка желудка имеет некоторые особенности строения и включает следующие структуры:

однослойный однорядный кубический железистый эпителий, выстилающий желудок. Все клетки этого эпителия являются секреторными и продуцируют слизь (муцины) и бикарбонат-ионы (НСО3 --ионы). Причем секреция бикарбонат-ионов эпителиальными клетками на их поверхность осуществляется несколькими путями:

выходом НСО3 – через апикальную мембрану клетки в обмен на Cl-, который транспортируется в клетку,

активным транспортом НСО3 –, не зависящим от транспорта Cl-,

пассивным транспортом НСО3 –через мембрану базальной части клетки внутрь клетки и по межклеточным щелям, зависящим от гидростатического давления в подэпителиальной соединительной ткани слизистой оболочки.

Таким образом, эпителий слизистой желудка, создавая слизисто-бикарбонатный барьер, обеспечивает защиту стенки желудка (в том числе и свою собственную защиту) от соляной кислоты, пепсинов и других потенциальных повреждающих агентов. Слой слизи имеет градиент рН: у его поверхности рН равен 2, а в примембранной части – 7. Кроме того, апикальная поверхность мембран эпителиальных клеток очень слабо проницаема для ионов Н+, а между латеральными поверхностями клеток имеется множество плотных контактов, создающих защитный барьер от проникновения чужеродных агентов (вирусов, бактерий), а также ионов водорода через эпителиальный пласт. Все это (наличие слизи на поверхности желудочного эпителия, градиент рН в слизи и плохая проницаемость апикальных мембран клеток для водорода) обеспечивают в норме хорошую защиту от повреждающего действия соляной кислоты. Но при некоторых условиях (механическом повреждении слизистой, воздействии на нее продуктов окисления, алкоголя, желчи) концентрация Н+ внутри клеток резко возрастает, что приводит к их гибели и нарушению слизисто-бикарбонатного барьера (разрушение барьера происходит в течение нескольких минут) и является одной из причин возможного дальнейшего изъязвления слизистой желудка. Повреждению барьера могут способствовать нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, индометацин, грамотрицательная бактерия Helicobacter pilori, выживающая в кислой среде желудка и поражающая поверхностный его эпителий). Для клеток железистого эпителия желудка характерна очень большая скорость физиологической регенерации (средняя продолжительность их жизни составляет около 3 дней)

Рис. 11. Механизм секреции бикарбонатов эпителиальными клетками слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

А – выход НСО3- в обмен на Сl-

Б – активный транспорт НСО3-, не зависящий от транспорта Сl-

В и Г – транспорт НСО3- через мембрану базальной части клетки внутрь клетки и по межклеточным пространствам (зависит от гидростатического давления в подэпителиальной соединительной ткани слизистой оболочки)

собственную пластинку слизистой оболочки, образованную рыхлой волокнистой соединительной тканью с большим количеством лимфатических узелков. В этой пластинке слизистой заложены собственные железы желудка (всего их насчитывается около 35 млн.), продуцирующие желудочный сок, а также энтероэндокринные клетки, продуцирующие гормоны и гуморальные факторы желудка (гастрит, гистамин, внутренний фактор Касла и некоторые другие). Энтероэндокринные клетки могут располагаться как одиночно в собственной пластинке слизистой, так и входить в состав желудочных желез. Наибольшее количество желудочных желез заложено в области дна или свода желудка (т.е. в фундальной его части), а наибольшее количество энтероэндокринных клеток – в пилорической части.

мышечную пластинку слизистой, образованную тремя слоями гладкомышечных клеток.

Слизистая оболочка желудка и подслизистая основа формируют продольные складки, исчезающие в растянутом органе. Возможность образования таких складок обусловлена наличием довольно толстой подслизистой основы и мышечной пластинки в слизистой оболочке. В области перехода желудка в двенадцатиперстную кишку находится кольцевая складка – заслонка пилоруса, которая при сокращении пилорического сфинктера полностью закрывает выход из желудка. Вся поверхность слизистой оболочки желудка не является ровной: в ней имеется большое количество желудочных ямочек, представляющих собой устья многочисленных желез желудка (заложены в собственной пластинке слизистой).

Рис. 12. Гистоструктура стенки желудка

Гладкомышечные волокна желудочной стенки обуславливают его моторную функцию, которая обеспечивает

временное депонирование пищи в желудке (резервуарная функция желудка)

перемешивание слоя пищевых масс, прилежащего к слизистой желудка, с желудочным соком

постепенное продвижение желудочного содержимого в направлении к привратниковой части желудка, откуда оно порциями эвакуируется в тонкий кишечник. Такое продвижение пищевых масс вдоль стенки желудка к выходу из него обеспечивается перистальтическими волнами сокращения, возникающими в кардинальной части (где находится кардиальный водитель ритма) и распространяющимися в направлении пилорической части. Благодаря перистальтическим волнам, распространяющимся в области тела желудка, тонкий слой пищевых масс, прилежащий к стенке желудка и обработанный желудочным соком, постепенно передвигается в направлении пилоруса.

порционную эвакуацию пищевого содержимого, обработанного желудочным соком, в двенадцатиперстную кишку. Важную роль в такой порционной эвакуации играет моторика гладкомышечных волокон собственно привратниковой области желудка, благодаря которой создается высокое давление в области пилоруса, что способствует открытию привратникового сфинктера и переходу небольшой порции пищевого содержимого из желудка в кишечник. Большая же часть пищевого содержимого при этом в кишечник не переходит, но благодаря моторике пилорического отдела оно оказывается полностью перемешано с желудочным соком.

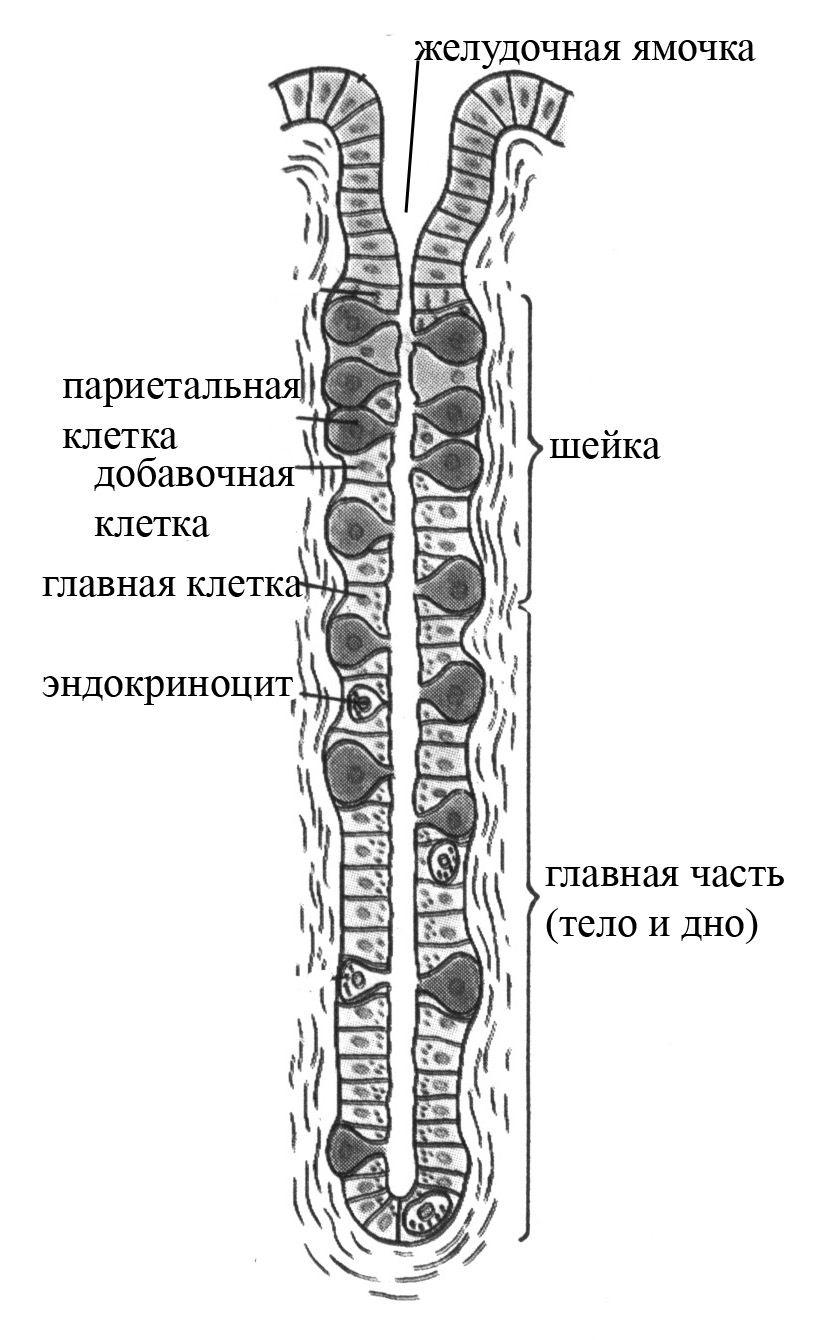

Железы желудка включают три типа клеток, отличающихся особенностями строения и продуцируемыми веществами:

главные гландулоциты, синтезируют и секретируют пищеварительные ферменты – пепсиноген (предшественник пепсина) и липазу, имеют хорошо развитые гранулярную эндоплазматическую сеть и аппарат Гольджи, содержат большое количество зимогенных гранул в апикальной части (признак секреции клеткой белковых секретов)

добавочные или слизистые гландулоциты, продуцируют слизь (муцин), в связи с чем характеризуются хорошо развитым аппаратом Гольджи

обкладочные или париетальные гландулоциты, продуцируют соляную кислоту, содержат многочисленные митохондрии и систему внутриклеточных канальцев. Считается, что секреция париетальными клетками соляной кислоты на поверхность эпителия желудка является результатом работы нескольких ионных насосов (систем активного транспорта, транспортирующих ионы против концентрационных градиентов с затратой энергии АТФ). Так, через боковую поверхность клетки из межклеточных щелей в нее входит хлор в обмен на выводимый бикарбонат-ион (НСО3--ион). Такой обмен ионов обеспечивается работой Сl-/НСО3--насоса и, с одной стороны, делает возможным поступление в клетку хлора, а с другой – предотвращает изменение рН ее внутреннего содержимого (поскольку вход хлора сопряжен с одновременным выходом бикарбонат-иона). Поступивший в париетальный гландулоцит хлор затем выходит из него через апикальную мембрану клетки. В базальной мембране клетки встроен насос Na+/Н+-АТФаза, транспортирующий внутрь клетки Н+ в обмен на выводимый натрий. В апикальной же мембране клетки имеется ионный насос – Н+/К+-АТФаза, выносящая ионы водорода из клетки в обмен на транспортируемые внутрь ионы калия. Регуляция внутриклеточной концентрации калия, который, с одной стороны, пассивно выходит из гландулоцита, а, с другой – поступает в клетку за счет работы Н+/К+-помпы, и натрия, пассивно входящего в гландулоцит и одновременно транспортируемого наружу с помощью Na+/Н+-помпы, достигается благодаря роботе Na+/К+-АТФазы. Таким образом, уже вне париетального гландулоцита секретируемые через ее апикальную поверхность ионы хлора и водорода ассоциируются друг с другом с образованием соляной кислоты. Причем работа двух главных насосов париетального гландулоцита – Н+/К+-АТФазы и Сl-/НСО3--насоса является тесно взаимосвязанной между собой. Так, при усилении работы Н+/К+-АТФазы и соответственно транспорта Н+ из клетки одновременно в 2-3 раза увеличивается и активность Сl-/НСО3--насоса, в результате чего внутриклеточный рН остается неизменным. Следует подчеркнуть, что в покое клетка секретирует только хлор, а Н+/К+-АТФаза является неактивной (т.е. соляная кислота за пределами клетки при этом не образуется). В железах желудка, расположенных в области пилорической (привратниковой) части, обкладочные гландулоциты отсутствуют, в связи с чем они не синтезируют соляную кислоту в составе желудочного сока, и сок привратниковой области имеет слабощелочную реакцию.

Рис. 13. Механизм транспорта ионов и секреции соляной кислоты париетальными клетками желудочных желез (Ех – обмен).

Рис. 14. Схема строения собственной железы желудка

Чистый желудочный сок, продуцируемый железами желудка, представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с сильно кислой реакцией (рН=1,0-1,5), которая обусловлена наличием в нем соляной кислоты (ее концентрация в желудочном соке составляет 0,4-0,5%). При наличии пищи в желудке обычно концентрация соляной кислоты уменьшается (вследствие разведения пищевым содержимым, а также некоторой нейтрализацией НСl буферными системами принятой пищи), и соответственно рН желудочного сока увеличивается до 1,5-2,5 (а возможно и выше, что во многом зависит от буферных свойств пищи). Кислотность желудочного сока у ребенка первых месяцев жизни низкая (рН около 5,0), возрастает к концу года и достигает уровня взрослых к 7-12 годам. Соляная кислота желудочного сока обеспечивает:

создание кислой среды, что необходимо для поддержания оптимальной активности протеолитических ферментов желудочного сока

стимуляция секреции пепсиногенов главными гландулоцитами

имеет отношение к активации пеписногенов (предшественники пепсинов – активных протеолитических ферментов). Наиболее вероятным считается предположение, согласно которому активация пепсиногенов происходит в присутствии соляной кислоты по механизму аутокаталитического действия самого пепсиногена, а именно путем отщепления от него короткого ингибиторного фрагмента, содержащего аргинин (в отсутствии же соляной кислоты пепсиноген свое аутокаталитическое действие не проявляет и остается неактивным ферментом)

вызывает набухание белков (в результате чего увеличивается поверхность соприкосновения фермента с субстратом) и денатурацию белков, тем самым подготавливая их к ферментативному расщеплению

обладает выраженным бактерицидным действием, выступая тем самым в роли одного из компонентов неспецифической защиты организма от чужеродных агентов (вирусов, бактерий), попадающих в организм с пищей.

Ферментативная активность желудочного сока обеспечивается следующими ферментами, синтезируемыми главными галндулоцитами желудочных желез:

протеолитическими (являются эндопептидазами, катализирующими гидролиз лишь строго определенных пептидных связей в молекуле белка, поэтому под влиянием этих ферментов полного расщепления белков до аминокислот не происходит, а образуются лишь более короткие пептиды и небольшое количество свободных аминокислот). Все протеолитические ферменты вырабатываются в неактивном виде (в виде проферментов – пепсиногенов) и только в присутствии соляной кислоты желудочного сока активируются за счет проявления собственного аутокаталитического действия. В зависимости от того, при каком значении рН проявляют оптимум активности протезы желудочного сока, их делят на две группы:

пепсины (проявляют оптимум активности при рН 1,5-2,0, обладают выраженным протеолитическим действием в отношении многих белков и, в отличие от гастриксинов, обладают более выраженной протеолитической активностью в отношении белков молока)

гастриксины (проявляют оптимум активности в менее кислой среде – при рН 3,2-3,5).

Соотношение между пепсинами и гастриксинами в составе желудочного сока человека обычно составляет от 1:2 до 1:5. При рН свыше 5,0 протеазы желудочного сока полностью утрачивают свою активность.

ренин (содержится в желудочном соке детей грудного возраста, проявляет оптимум активности в слабо кислой среде (при рН 4,5), вызывает свертывание молока – превращение растворимого казеиногена в нерастворимый казеин, который в присутствии кальция выпадает в осадок, что приводит к резкому замедлению движения казеина по пищеварительному тракту и обеспечивает более длительное действие на него пртеиназ). Подобное свертывающее действие у взрослых людей выполняет сам пепсин.

липазой, катализирующей расщепление преимущественно триглицеридов. В связи с тем, что липаза способна действовать только на эмульгированные жиры и при рН 5,5-7,5, ее роль в гидролизе жиров в желудке у взрослого человека не велика. Вместе с тем, у ребенка первого года жизни (рН желудочного сока составляет около 5,0), находящегося на грудном вскармливании и получающего уже эмульгированные жиры в составе грудного молока, липаза желудочного сока расщепляет до 25% жира молока. Кроме того, в расщеплении жиров грудного молока могут участвовать и липазы, входящие в его состав (аутолитическое пищеварение).

Кроме соляной кислоты и ферментов в состав желудочного сока входят

мукоиды, продуцируемые добавочными гландулоцитами. Мукоиды желудочного сока, наряду с мукоидами, вырабатываемыми эпителиальной выстилкой желудка, обеспечивают механическую и химическую защиту его слизистой оболочки. К числу мукоидов, секретируемых в составе желудочного сока, относится и гастромукопротеид (внутренний фактор Касла), который необходим для всасывания в желудочно-кишечном тракте витамина В12 (цианкобаламина), который, в свою очередь, называют внешним фактором кроветворения, поскольку он поступает в организм извне (с пищей). Витамин В12 участвует в синтезе ДНК в момент усиленного деления клеток при кроветворении. Значение внутреннего фактора Касла для кроветворения состоит в следующем: он связывается с витамином В12 в желудке и защищает его от разрушения ферментами. Комплекс фактора Касла с витамином В12 в присутствии ионов Са2+ взаимодействует с рецепторами эпителиальных клеток дистального отдела подвздошной кишки. При этом витамин В12 поступает в клетку, а внутренний фактор высвобождается. Отсутствие фактора Касла приводит к развитию анемии. Большое значение для последующего транспорта витамина В12 кровью имеет транскобаламин II (транспортный белок, синтезируемый эпителием кишечника)

неорганические вещества:

минеральные слои (хлориды, сульфаты, фосфаты, бикарбонаты натрия, калия, кальция, магния)

аммиак

органические вещества:

конечные продукты метаболизма (мочевина, мочевая кислота)

аминокислоты, полипептиды.

Некоторые из этих веществ выделяются из слущихвшихся и разрушенных эпителиальных клеток слизистой желудка, а некоторые могут транспортироваться гландулоцитами из крови.

Желудочный сок, выделяемый разными участками слизистой оболочки желудка, имеет неодинаковую ферментативную активность и кислотность. Так, сок, вырабатываемый железами малой кривизны, отличается наибольшим содержанием пепсина и высокой кислотностью. Железы этого участка желудка первыми начинают секретировать сок, но и прекращают свою секрецию раньше, чем другие. Сок, вырабатываемый железами привратниковой части желудка, характеризуется небольшой ферментативной активностью, наличием большого количества слизи (в связи с чем представляет собой вязкую густую жидкость) и отсутствием соляной кислоты, в связи с чем имеет слабощелочную реакцию и не играет существенной роли в гидролизе питательных веществ, но обеспечивает частичную нейтрализацию кислой порции желудочного содержимого в пилорической части желудка перед эвакуацией ее в двенадцатиперстную кишку. Таким образом, желудочный сок является смесью соков, продуцируемых желудочными железами разных отделов желудка. В связи с этим сильно кислый желудочный сок фундальных желез отчасти смешивается с соком пилорических желез, в результате чего его кислотность несколько уменьшается. Чем быстрее выделяется фундальными железами желудочный сок, тем меньше он нейтрализуется пищей и соком пилорических желез и тем большую кислотность имеет.

Пища, попавшая в желудок после проглатывания, в нем депонируется (смешанная пища может находиться в желудке человека до 6-10 часов) и постепенно подвергается действию желудочного сока. Причем пропитывается желудочным соком, как правило, не вся пищевая масса, перешедшая в желудок, а только пристеночная ее часть (слой пищевого содержимого толщиной в несколько сантиметров, прилежащий к слизистой желудка, на поверхность которой поступает желудочный сок). Глубокие слои пищи долгое время не пропитываются желудочным соком, сохраняют щелочную реакцию и подвергаются действию -амилазы слюны (т.е. в них продолжается гидролиз полисахаридов). Вновь перешедшая из пищевода в желудок пища вклинивается в принятую ранее (т.е. занимает в желудке срединное положение). В пристеночных слоях пищи, пропитанных желудочным соком, под действием соляной кислоты происходит набухание и денатурация белков, а затем частичный их гидролиз (расщепление некоторых внутренних пептидных связей). Подвергнутые действию желудочного сока слои пищевого содержимого желудка благодаря его моторике перемещаются в направлении пилорической части. Сокращение гладкой мускулатуры стенки всего желудка и особенно пилорической его части приводит к повышению давления в ней, открытию привратникового сфинктера и переходу небольшой части пищевого комка в двенадцатиперстную кишку. Вся остальная не перешедшая пищевая масса, находившаяся в области пилоруса, возвращается в желудок, а затем в составе следующих порций постепенно переходит в кишечник (т.е. место постепенный порционный переход пищевых масс из желудка в кишечник). Благодаря такому порционному переходу пищи из пилоруса в двенадцатиперстную кишку, та ее часть, которая не перешла в кишечник, а осталась в желудке, оказывается полностью смешанной с желудочным соком, и поэтому именно в пилорической части желудка пищеварение осуществляется по типу истинного полостного.

Регуляция секреторной и моторной функции желудка осуществляется нервным и гуморальным путем. Причем определенную роль в этой регуляции играют и местные механизмы, осуществляемые как по типу периферических рефлексов, замыкающихся на уровне интрамуральных ганглиев самого желудка, так и в результате действия некоторых гастроинтестинальных гормонов, продуцируемых эндокринными клетками желудка (гастрин, гистамин) и кишечника (секретин, холецистокинин-панкреозимин и др.).

Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы через посредство блуждающего нерва оказывает стимулирующее влияние на секреторную и моторную функцию желудка, при этом расслабляя привратниковый сфинктер. Следовательно, парасимпатические влияния усиливают моторику желудка, ускоряют эвакуацию пищевого содержимого в кишечник. Подобное стимулирующее влияние на моторную функцию желудка оказывают и неострые гасроинтестинальные гормоны (гастрит, продуцируемый G-клетками желудка, мотилин, синтезируемый эндокринными клетками двенадцатиперстной кишки при повышении рН ее содержимого).

В отношении желудочных желез парасимпатический отдел и его медиатор ацетилхолин стимулируют активность преимущественно париетальных клеток, способствуя усилению синтеза соляной кислоты в составе желудочного сока.

Симпатический отдел вегетативной нервной системы, напротив, понижает моторику гладкой мускулатуры стенки желудка, повышая при этом тонус пилорического сфинктера. Влияние этого отдела на секреторную активность желудочных желез также носит преимущественно противоположный эффекту парасимпатического отдела характер. Так, симпатический отдел подавляет активность париетальных гландулоцитов, уменьшая тем самым кислотность синтезируемого желудочного сока, но при этом оказывает активирующее влияние на главные гландулоциты, способствуя синтезу в них белковых секретов. В результате отмеченного длительное раздражение парасимпатического отдела вегетативной нервной системы может сопровождаться истощением желудочных желез, тогда как симпатического – оказывает на них трофическое действие, способствуя образованию небольших количеств желудочного сока, бедного соляной кислотой, но богатого ферментами.

Секреция сока желудочными железами, подобно секреции других пищеварительных соков, осуществляется в три фазы:

1. Сложнорефлекторная или мозговая фаза. Желудочная секреция начинается еще до поступления пищи в желудок (и непосредственного раздражения рецепторов самого желудка) в ответ на вид, запах пищи (условнорефлекторным путем), а также в результате возбуждения термо-, механо- и вкусовых рецепторов ротовой полости поступившей пищей (безусовнорефлекторным путем). В основе данной фазы лежат нервные механизмы регуляции желудочной секреции, связанные преимущественно с повышением тонуса тех вегетативных нейронов заднего ядра блуждающего нерва, которые имеют отношение к иннервации желудочных желез. Нервные влияния в мозговую фазу оказывают пусковое воздействие на желудочные железы, заранее стимулируя желудочную секрецию и подготавливая желудок к принятию и лучшей переработке пищи, поступающей в него в результате проглатывания.

2. Желудочная фаза секреции (нейрогуморальная по своей природе). Секреторная активность желез желудка регулируется в зависимости от степени возбуждения его механо- и хеморецепторов поступившими пищевыми компонентами. При этом возбуждение рецепторов самого желудка рефлекторным (по типу "коротких" или "длинных" рефлекторных дуг) или гуморальным (в результате изменения секреции определенных гормонов эндокринными клетками слизистой желудка) путями обеспечивает достижение четкого соответствия между характером, длительностью, объемом секреции желудочного сока и особенностям принятой пищи. Важную роль в гуморальной регуляции секреторной функции желудка играет гормон гастрин, продуцируемый G-клетками пилорической его части. Причем стимулами для секреции гастрина являются как механическое раздражение привратниковой части желудка пищевыми массами, так и действие ряда химических факторов (повышение рН желудочного содержимого в привратниковой части желудка, продукты гидролиза белка, экстрактивные вещества из мяса и овощей). Гастрин оказывает преимущественно стимулирующее влияние на секреторную активность париетальных клеток желудочных желез, вырабатывающих соляную кислоту, тем самым он способствует повышению кислотности продуцируемого желудочного сока. Тормозит выработку гастрина снижение рН желудочного содержимого в области привратниковой части желудка, и при рН 1,0 и ниже секреция гастрина полностью прекращается. Подобное гастрину действие на желудочную секрецию оказывает и гистамин, который продуцируется эндокринными клетками желудочно-кишечного тракта и может служить медиатором в передаче на железы желудка возбуждающих нервных и гуморальных влияний. Таким образом, нейрогуморальные механизмы регуляции желудочной секреции, возникающие в желудочную фазу, оказывают преимущественно корригирующее влияние на желудочные железы.

3. Кишечная фаза секреции (нейрогуморальная по своей природе). Поступившая из желудка в кишечник пища, раздражая рецепторы кишечника, нервным (преимущественно по типу "коротких" рефлексов) и гуморальным (за счет гастроинтестинальных гормонов) путем влияет на секреторную активность не только желез самого тонкого отдела кишечника и поджелудочной железы, но и на желудочные железы. Так, возбуждение механо- и хеморецепторов кишечника компонентами перешедших пищевых масс (особенно в случае недостаточно обработанного содержимого, перешедшего из желудка) нервным путем оказывает стимулирующее влияние на секреторную активность желудочных желез, способствуя продукции ими кислого сока, богатого ферментами, что улучшает процессы гидролиза пищевых масс, оставшихся в желудке. При этом отмеченное возбуждение рецепторов кишечника тормозит моторику желудка, замедляя переход новых порций пищи из желудка в кишечник (до тех пор, пока не будут достаточно хорошо переработаны уже поступившие в кишечник порции), но стимулирует моторику ниже расположенных отделов кишечника, ускоряя процесс пищеварения в них и подготавливая тем самым к принятию новых порций пищи. Важную роль в регуляции желудочной секреции в кишечную фазу играют и гуморальные факторы, в частности, гастроинтестинальные гормоны. Так, кислое пищевое содержимое, только что перешедшее из желудка в кишечник, возбуждая его хеморецепторы, стимулирует выработку секретина. Это гормон, с одной стороны, усиливает секрецию поджелудочного сока, бедного ферментами, но богатого бикарбонатами, что способствует нейтрализации кислого содержимого, поступившего в кишечник. С другой стороны, секретин тормозит секреторную активность G-клеток пилорической части желудка, вырабатывающих гастрин, и стимулирует секреторную активность главных гландулоцитов желудочных желез, способствуя тем самым продукции желудочного сока богатого ферментами и имеющего сравнительно невысокую кислотность. Выработка же желудочного сока, богатого ферментами, облегчает дальнейшее переваривание пищи в желудке. Таким образом, нейрогуморальные механизмы регуляции желудочной секреции в кишечную фазу являются корригирующими и направлены не только на достижение соответствия характера желудочной секреции качественным и количественным особенностям принятой пищи, но и на обеспечение нормальной координированной работы желудка и кишечника.