- •Физиология пищеварения

- •1. Понятие о пищеварении, его значение для организма

- •2. Морфо-функциональная характеристика пищеварительной системы человека

- •3. Типы пищеварения

- •4. Функции пищеварительной системы

- •5. Общие принципы регуляции пищеварения

- •6. Пищеварение в полости рта

- •7. Пищеварение в желудке

6. Пищеварение в полости рта

Процесс пищеварения начинается в полости рта. И хотя продолжительность нахождения пищи в ротовой полости очень мала (в среднем 15-18 с), тем не менее, именно здесь осуществляются:

измельчение пищи (благодаря разжевыванию). Процесс жевания запускается рефлекторно в ответ на раздражение рецепторов ротовой полости (тактильных, температурных, вкусовых) поступившим пищевым комком. Аффетрентная импульсация от рецепторов ротовой полости по чувствительным нервным волокнам лицевого (от передних 2/3 языка) и языкоглоточного (от задней трети языка) нервов достигает продолговатого мозга (солитарного ядра – общего чувствительного ядра для лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов). От солитарного ядра возбуждение передается к двигательному ядру тройничного нерва, заложенному в мосте и имеющему отношение к эфферентной иннервации жевательных мышц. Кроме того, в запуске жевания имеет немаловажное значение и некоторое растяжение жевательных мышц в связи с поступлением пищи в ротовую полость, которое вызывает рефлекторное их сокращение. Координацию жевания обеспечивают афферентные сигналы от проприорецепторов работающих жевательных мышц, сигнализирующие в ц.н.с. о силе и скорости мышечного сокращения.

смачивание пищи слюной, что делает возможным начальный гидролиз пищевых веществ, а также облегчает последующее проглатывание. Слюна является пищеварительным соком, продуцируемым слюнными железами в полость рта. За сутки у человека образуется от 0,5 до 2 л слюны. Слюна вырабатывается тремя парами крупных слюнных желез (околоушными, поднижнечелюстными и подъязычными), расположенными вне слизистой ротовой полости, и множеством мелких слюнных желез, заложенных в толще слизистой языка, неба и щек. Выводные протоки всех слюнных желез открываются в полость рта. В зависимости от вырабатываемого секрета слюнные железы бывают трех типов:

серозные (вырабатывают жидкий секрет, не содержащий слизи – муцина) – околоушная железа и малые железы боковых поверхностей языка

слизистые (вырабатывают густую слюну, богатую муцином) – малые железы корня языка и неба

смешанные (вырабатывают серозно-слизистый секрет) – поднижнечелюстная и подъязычная железы, а также некоторые мелкие железы слизистой ротовой полости.

Слюна, находящаяся в ротовой полости, представляет собой результат смешения секрета всех слюнных желез и поэтому является смешанной. Вне приема пищи у человека слюна выделяется со скоростью 0,24 мл/мин для увлажнения слизистой ротовой полости, при жевании скорость слюноотделения составляет в среднем 3-3,5 мл/мин и зависит от вида принимаемой пищи. Около трети слюны, поступающей в ротовую полость за сутки, является продуктом секреции околоушных слюнных желез.

Слюна представляет собой вязкую мутноватую жидкость, состоящую из воды (99,4-99,5%) и сухого остатка (0,5-0,6%). Причем в сухом остатке слюны большую часть составляют органические вещества (их в 2-3 раза больше, чем минеральных солей). Органические вещества слюны отчасти являются продуктом обмена веществ самих секреторных клеток слюнных желез, а частично транспортируются из крови. В состав органических веществ слюны входят

белки, в том числе ферменты – -амилаза, некоторые протеиназы (катепсины, саливаин, гландулаин), липазы, кислая и щелочная фосфатазы, РНК-азы, фермент -мурамидаза (лизоцим, обладающий бактерицидным действием), каллекреин (катализируют образование кининов – каллидина и брадикинина, которые обладают вазодилятаторным действием и оказывают местное сосудорасширяющее действие на артериолы слюнных желез, способствуя улучшению кровотока в них при повышении секреторной активности). Ферментативная активность пищеварительных ферментов слюны, кроме -амилазы низкая, поэтому в ротовой полости начинается только гидролиз углеводов. В связи с очень кратковременным нахождением пищи в ротовой полости полисахариды под действием -амилазы успевают расщепиться только до декстринов (полисахаров, содержащих до 10 моносахаридных остатков), при этом образуется небольшое количество и дисахарида мальтозы. Дисахаридазная активность слюны низкая, но все же при приеме дисахаридов они успевают в ротовой полости расщепиться до моносахаридов, после чего начинают всасываться в кровь.

свободные аминокислоты и некоторые углеводы

муцин – слизь, облегчающая проглатывание пищи

ряд конечных продуктов метаболизма, подлежащих выделению из организма (мочевина, аммиак, креатинин и некоторые другие).

Реакция смешанной слюны (рН), как правило, находится в пределах 5,8-7,4 (слабо кислая – слабо щелочная) и во многом зависит от скорости секреции (при повышении скорости секреции рН увеличивается до 7,8). Ферментный состав, каталитическая активность, количество выделяемой слюны и ее вязкость подвержены значительным индивидуальным колебаниям и зависят от характера принимаемой пищи. Так, на сухую пищу выделяется более вязкая слюна и тем в больших количествах, чем суше принимаемая пища. На отвергаемые вещества, кислоты, горечи выделяется большое количество жидкой слюны. Такое четкое соответствие между характером и количеством принимаемой пищи и свойствами продуцируемой при этом слюны достигается благодаря нервным и гуморальным влияниям на слюнные железы. Причем в регуляции слюнных желез как начального отдела пищеварительного тракта наибольшее значение имеют нервные механизмы регуляции. Выделение слюны, как правило, начинается по типу условных рефлексов в ответ на раздражение зрительных, обонятельных или слуховых рецепторов (видом, запахом пищи или звуком тарелок и вилок). Эфферентная информация от соответствующих участков коркового представительства слюноотделительного рефлекса достигает пищевого центра гипоталамуса, а от гипоталамуса – направляется к парасимпатическим (ромбовидный мозг, где заложены верхнее и нижнее слюноотделительные ядра – парасимпатические ядра лицевого и языкоглоточного нервов) и симпатическим центрам (спинной мозг, боковые рога II-IV грудных сегментов) регуляции слюноотделения. При сильной возбудимости пищевого центра (что характерно для голодного человека) секреция слюны начинается через 1-3 с после раздражения рецепторов, тогда при слабом возбуждении пищевого центра – спустя 20-30 с. Возбуждение парасимптических нервов, иннервирующих слюнные железы, сопровождается образованием большого количества жидкой слюны, а длительное раздражение парсимпатических нервов приводит к истощению слюнных желез (при этом уменьшается содержание гранул в гландулоцитах слюнных желез, а в слюне – концентрация органических компонентов). Симпатический отдел и медиатор норадреналин стимулируют образование небольших количеств густой слюны, богатой органическими веществами (при этом усиливается образование и накопление гранул в гландулоцитах). Эффекты симпатического отдела вегетативной нервной системы возникают спустя более длительный латентный период, чем парасимпатические. Поступление пищи в ротовую полость и раздражение ею рецепторов ротовой полости (тактильных, вкусовых, температурных) вызывает дальнейшие слюноотделительные (но уже безусловные) рефлексы. Афферентная информация от рецепторов ротовой полости по чувствительным нервным волокнам лицевого и языкоглоточного нервов достигает солитарного ядра (чувствительного ядра) продолговатого мозга, а от этого ядра возбуждение передается к верхнему и нижнему слюноотделительным ядрам (вегетативным парасимпатическим ядрам лицевого и языкоглоточного нервов) и к симпатическим ядрам спинного мозга (II-IV грудных сегментов). Эферентная импульсация от парасимпатчисеких и симпатических центров слюноотделения оказывает стимулирующее влияние на секреторную активность, постоянно подстраивая количество и ферментный состав вырабатываемой слюны характеру принимаемой пищи.

Рефлекторные влияния на слюнные железы могут оказывать и тормозное влияние на их секрецию. Так, например, эмоции, умственное напряжение, дегидратация организма и некоторые другие факторы снижают активность пищевого центра гипоталамуса, тормозя тем самым и слюнную секрецию. Раздражение же пищевого центра высокой концентрацией угольной кислоты в крови (при гиперкапнии и асфиксии) сопровождается активацией пищевого центра и, как следствие, усилением слюноотделения

анализ вкусовых свойств пищи (достигается благодаря наличию в слизистой ротовой полости – сосочках языка и других участках слизистой – вкусовых рецепторов, которые избирательно реагируют на определенные вкусовые качества). Такой анализ вкусовых свойств важен для нормального пищеварения (поскольку возбуждение вкусовых рецепторов рефлекторно стимулирует секреторную и моторную активность всего пищеварительного тракта), а также для формирования аппетита или возможного отказа от принимаемой пищи (при ее плохих вкусовых качествах)

кроме того, раздражение пищевыми массами рецепторов ротовой полости (вкусовых, температурных, тактильных) играет важную роль для запуска секреторной активности не только слюнных желез, но и желез желудка, поджелудочной железы и печени, а также рефлекторно стимулирует моторику пищеварительного тракта, что необходимо для нормального переваривания принятой пищи.

После измельчения пищи в ротовой полости и смачивания ее слюной осуществляется проглатывание пищи, которое представляет собой рефлекторный акт, включающий три фазы:

ротовую (быструю произвольную), в эту фазу благодаря сокращению мышц дна ротовой полости и языка из пищевого содержимого отделяется небольшой пищевой комок (объемом 5-15 см3), который в результате сокращения мышц языка и щек перемещается на спинку языка, а затем благодаря сокращению мышц языка переводится на корень языка (за передние дужки). Возбуждение рецепторов слизистой корня языка и неба рефлекторно вызывает сокращение

мышц, приподнимающих мягкое небо (что препятствует попаданию пищи в полость носа)

мышц самого языка, что обеспечивает определенные его движения, проталкивающие пищевой комок в полость глотки

мышц, смещающих подъязычную кость и вызывающих тем самым поднятие гортани (что препятствует попаданию пищи в дыхательные пути).

Сокращение мышц ротовой полости в момент ротовой фазы глотания приводит к повышению давления в ней, что облегчает переход пищевого комка в расслабленную глотку (давление в которой значительно ниже). Обратному возврату пищевого комка из глотки в ротовую полость препятствует сокращение мышц корня языка, приподнимающих язык и прижимающих его корень к передним дужкам

глоточная (быстрая непроизвольная) фаза. Возникает рефлекторно в ответ на раздражение рецепторов глотки поступившим пищевым комком и проявляется в последовательном сокращении мышц глотки (в каждый данный момент сокращаются мышцы глотки, расположенные выше пищевого комка, что способствует локальному повышению давления в области пищевого комка и проталкиванию его вдоль глотки). В момент, когда пищевой комок достигает дистального отдела глотки, в результате локального сокращения мышц дистального отдела глотки и соответственно повышения давления в этом отделе, открывается глоточно-пищеводный сфинктер (благодаря тому, что давление в дистальном отделе глотки (45 мм.рт.ст) становиться выше такового в пищеводе (30 мм.рт.ст.)). Кроме того, именно потому, что давление в глотке выше давления в пищеводе, обратное забрасывание пищи из пищевода в глотку невозможно. Раздражение рецепторов ротовой полости и глотки в момент глотания рефлекторно вызывают не только сокращение их мышц, но и мышц, подтягивающих пищевод к зеву и расширяющих начальную его часть, куда и переходит пищевой комок из глотки. Ротовая и глоточная фазы как самые быстрые фазы глотания длятся всего около 1 с. Глоточная фаза является непроизвольной: ее нельзя выполнить, если в полости рта нет пищи или слюны

пищеводная (медленная непроизвольная) фаза – самая длительная фаза глотания (составляет около 8-9 с для твердой пищи и 1-2 с для жидкой). Начинается с момента перехода пищевого комка в начальный отдел пищевода и соответственно раздражения рецепторов его слизистой оболочки, которое вызывает рефлекторное сокращение его мускулатуры (в начальной трети – скелетной, а в нижних 2/3 – гладкой). Причем сокращения мускулатуры пищевода носят характер перистальтической волны: последовательно сокращаются кольцевые мышцы стенки пищевода несколько выше места нахождения пищевого комка в направлении от проксимального отдела пищевода к дистальному его отделу. Такая перистальтическая волна способствует продвижению пищевого комка по пищеводу, а, дойдя до дистального его отдела, приводит к значительному локальному повышению давления в этой области, что способствует открытию пищеводно-кардиального сфинктера и последующему проталкиванию пищевого комка в кардиальную часть желудка. Кроме того, раздражение рецепторов слизистой дистальной части пищевода пищевым комком, рефлекторно вызывает не только сокращение гладкой мускулатуры пищевода в этой области, но и приводит к расслаблению мышц кардиальной части желудка, что способствует созданию довольно большого градиента давления между пищеводом и кардинальной частью желудка и открытию пищеводно-кардиального сфинктера (в отсутствии глотания это сфинктер закрыт). При наполнении желудка, наоборот, рефлекторно повышается тонус мышц кардии, что препятствует открытию пищеводно-кардиального сфинктера и соответственно забрасыванию пищи из желудка в пищевод.

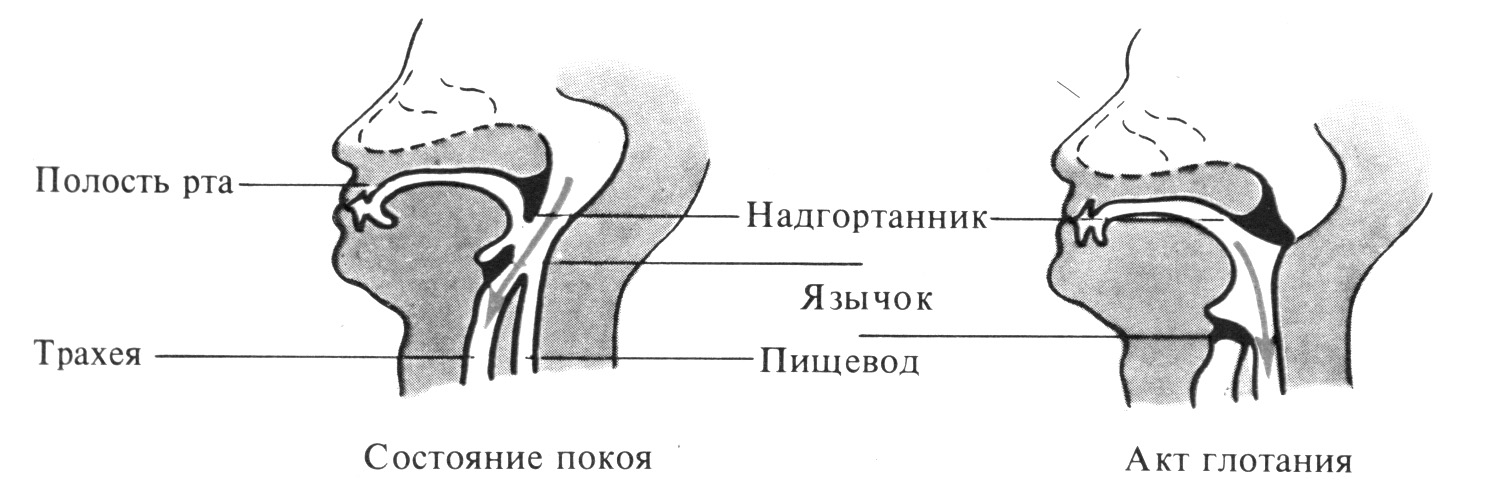

Рис. 8. Схема акта глотания (обратите внимание, что во время глотания мягкое небо приподнято, что препятствует попаданию пищи в носовую полость, гортань приподнята, и вход в нее закрыт надгоратнником).

Центр глотания заложен в ромбовидном мозге и представлен

солитарным ядром – общим чувствительным ядром для лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов. Это ядро получает чувствительную информацию от рецепторов слизистой оболочки рта, глотки, пищевода и многих других органов грудной и брюшной полости

амбигуальным ядром – эфферентным соматическим ядром языкоглоточного и блуждающего нервов. Это ядро имеет отношение к иннервации скелетных мышцы языка, глотки и передней трети пищевода

задним ядром блуждающего нерва – эфферентным парасимпатичеким ядром блуждающего нерва, обеспечивающим эфферентную иннервацию (наряду с прочими органами) гладкой мускулатуры пищевода.

Кроме того, в регуляции глотания могут участвовать и симпатические вегетативные ядра, заложенные в боковых рогах грудных сегментов спинного мозга и имеющие отношение к эфферентной иннервации гладкой мускулатуры пищевода и кардинальной части желудка. Так, если парасимпатические влияния стимулируют перистальтику пищевода и расслабляют кардию, способствуя пищеводной фазе глотания, то симпатические – оказывают противоположный эффект (тормозят моторику пищевода и повышают тонус кардии).