- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет»

- •Е.Г. Язиков минералогия урана

- •Оглавление

- •5. Минералы руд геолого-промышленных типов урановых

- •Введение

- •Физические и физико-химические свойства минералов радиоактивных элементов

- •1.1. Радиоактивность

- •1.2. Люминесценция

- •1.3. Цвет и черта

- •1.4. Форма выделений

- •1.5. Блеск

- •1.6. Магнитность

- •1.7. Твердость

- •1.8. Удельный вес

- •1.9. Оптические свойства

- •1.10.Растворимость

- •2. Методы определения минералов радиоактивных элементов

- •2.1. Радиометрический метод

- •2.2. Радиографический метод

- •2.3. Люминесцентный метод

- •I. Люминесцирующие очень сильно

- •II. Люминесцирующие сильно

- •III. Люминесцирующие умеренно

- •IV. Люминесцирующие слабо

- •V. Люминесцирующие очень слабо

- •VI. Нелюминесцирующие

- •VI. Люминесценция не выяснена

- •2.4. Метод отпечатка (фазовый анализ)

- •2.5. Методы качественных микрохимических реакций

- •2.5.1. Растворимость в кислотах

- •2.5.2. Определение анионного состава

- •2.5.3. Определение катионного состава

- •3. Минералогия урана

- •3.1. Принципы систематики и классификации урановых минералов

- •I. Урановые минералы Безводные окислы урана

- •Безводные окислы тория и урана (группа торианита)

- •Карбонаты урана

- •Сульфаткарбонаты урана

- •II. Урансодержащие минералы

- •Танталониобаты, содержащие уран

- •Класс → Подкласс → Отдел → Группа → Подгруппа → Минеральный вид

- •Казолит Pb [uо2 (SiO4 )] · h2o ∞2

- •3.2.1. П/класс 1. Простые окислы

- •Уранинит (ульрихит) кUo2 · lUo3 · mPbO

- •Настуран kUo2 · lUo3 · mPbO

- •Урановые черни

- •3.2.2. П/класс 2. Сложные окислы u и Mo

- •Седовит uMo2o8

- •Моурит uMo6o20

- •3.2.3. П/класс 3. Сложные окислы u и Ti

- •Браннерит uTi2o6

- •3.2.4. П/класс 4. Силикаты

- •Коффинит u(SiO4)1-х (oh)4х

- •3.2.5. П/класс 5. Фосфаты

- •Лермонтовит (u, Ca, tr)3·(po4)4·6h2o

- •Нингиоит (нингьоит) u,Ca(po4)2·1,5h2o

- •Вячеславит (u, Ca)5(po4)(oh)8·nH2o

- •3.3.1. П/класс 1. Гидроокислы

- •Скупит (шепит) uo2(oh)2·h2o ∞

- •Беккерелит Ca[(uo2)6o4(oh)6]·8h2o

- •Кюрит Pb 3 [(uo2)8o6 (oh)10]·nH2o

- •3.3.2. П/класс 2. Силикаты

- •Уранофан (уранотил, уранотит, ламбертит) Ca[uo2(SiO3oh)]2·5h2o

- •Склодовскит (шинколобвит)

- •Казолит Pb[uo2SiO4]·h2o

- •Соддиит (uo2)2(SiO4)·2h2o

- •3.3.3. П/класс 3. Фосфаты

- •Отенит (аутунит, отунит)

- •Торбернит (хальколит, медный уранат)

- •Ураноцирцит Ba(uo2)2 (po4)2 · 10h2o

- •Фосфуранилит Ca(h2o)8[(uo2)4(po4)2(oh)4]∞

- •Парсонсит Pb2[uo2(po4)2]∞

- •3.3.4. П/класс 4. Арсенаты

- •Ураноспинит Ca(uo2)2 (AsO4)2 · 10h2o

- •Новачекит Mg(uo2)2 (AsO4)2 · 10h2o

- •Цейнерит Cu(uo2)2 (AsO4)2 · 12h2o

- •Трёгерит (uo2)3 (AsO4)2 · 12h2o ∞2

- •3.3.5. П/класс 5. Ванадаты

- •Тюямунит Ca(uo2)2 (vo4)2 · 8h2o

- •3.3.6. П/класс 6. Карбонаты

- •Резерфордин uo2co3

- •Андерсонит Na2Ca[uо2(со3)3] · 6н2о

- •Бейлиит Mg2[uo2 (co3)3] · 18h2o

- •3.3.7. П/класс 7. Сульфаты

- •Циппеит (урановые цветы)

- •Уранопилит (урановая охра)

- •3.3.8. П/класс 8. Молибдаты

- •Умохоит uo2mo4·4h2o

- •Иригинит {uo2[Mo2o7](h2o)2}·h2o

- •3.3.9. П/класс 9. Селениты

- •3.3.10. П/класс 10. Теллуриты

- •3.3.11. П/класс 11. Минералы смешанного состава (сульфат-карбонаты урана)

- •Шрёкингерит (дакеит)

- •3.4. Класс III. Урансодержащие минералы

- •3.4.1. Подкласс 1. Уран как изоморфная примесь

- •3.4.2. Подкласс 2. Уран как механическая примесь

- •3.4.3. Подкласс 3. Уран в органическом веществе

- •4. Условия образования первичных и вторичных урановых минералов. Минералогическая зональность зоны окисления урановых месторождений

- •4.1. Условия образования первичных и вторичных урановых минералов

- •4.2. Минералогическая зональность зоны окисления урановых месторождений

- •5. Минералы руд геолого-промышленных типов урановых месторождений

- •5.1. Минералы руд урановых месторождений в долгоживущих разломах областей протоактивизации (центрально-украинский тип)

- •5.2. Минералы руд урановых месторождений в долгоживущих разломах областей мезозойской тектоно-магматической активизации (эльконский тип)

- •5.3. Минералы руд урановых, молибден-урановых и фосфор-урановых месторождений в рифтогенных прогибах срединных массивов (кокчетавский тип)

- •5.4. Минералы руд молибден-урановых месторождений в субвулканических интрузиях и палеовулканических аппаратах (чу-илийский тип)

- •5.5. Минералы руд молибден-урановых месторождений в наложенных палеовулканических депрессиях (стрельцовский тип)

- •5.6. Минералы руд урановых месторождений в высокорадиоактивных гранитах (чикойский тип)

- •5.7. Минералы руд уран-редкометалльно-фосфорных месторождений в морских глинистых отложениях (мангышлакский тип)

- •5.8. Минералы руд урановых и уран-полиэлементных пластово- инфильтрационных месторождений в плитных комплексах платформ (чу-сарысуйский и кызылкумский типы)

- •5.9. Урановые грунтово-инфильтрационные месторождения в эрозионных палеодолинах (зауральский и витимский типы)

- •Заключение

- •Литература

- •Содержание и оформление отчета

- •Рекомендуемая литература

- •Лабораторная работа № 2 «Диагностика вторичных минералов урана» Цель и задачи

- •Определение катионного и анионного состава минералов

- •Содержание и оформление отчета

- •Рекомендуемая литература

- •Минералогия радиоактивных элементов

5.8. Минералы руд урановых и уран-полиэлементных пластово- инфильтрационных месторождений в плитных комплексах платформ (чу-сарысуйский и кызылкумский типы)

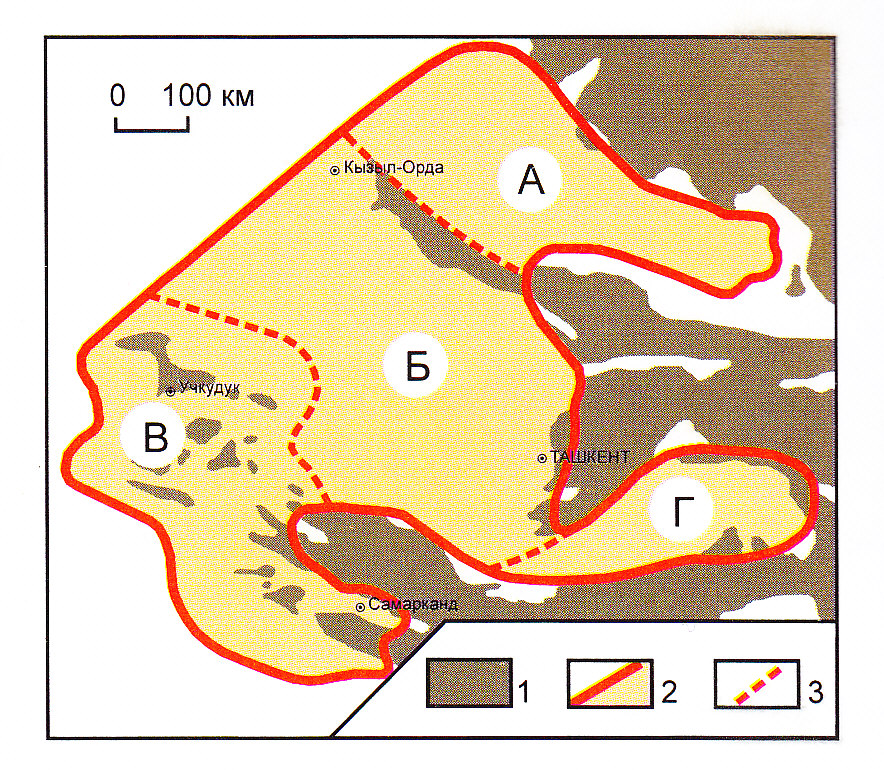

Месторождения этого типа сформированы напорными кислородсодержащими и повышенно ураноносными подземными водами в сероцветных водоносных горизонтах артезианских бассейнов (Прогноз …, 1997; Урановые …, 2000; Рудные …, 2001; Петров и др., 2008). Пластово-инфильтрационные месторождения весьма характерны для крупнейшей в мире Притянь-шаньской (Восточно-Туранской) урановорудной провинции, охваты-вающей Центрально-Кызылкумское поднятие (Узбекистан), Сырдарьинскую и Чу-Сарысуйскую впадины (Южный Казахстан). Все эти структуры расположены на восточной периферии молодой Туранской плиты и обычно рассматриваются в качестве самостоятельных рудных районов (рис. 5.8.1). Территория провинции экономически освоена и характеризуется хорошо развитой горнопромышленной отраслью, которая помимо урановых объектов базируется на крупнейших золоторудных месторождениях, комплексных рудах месторождений медистых песчаников, полиметаллов и др.

Рис. 5.8.1. Притяньшаньская урано-ворудная провинция (Геолого-промышлен-ные …, 2008). Урановорудные районы: А – Чу-Сарысуйский, Б – Сырдарьинский, В – Кызыл-кумский, Г – Ферганский

Освоение урановых месторождений провинции было начато в Кызылкумском районе в 1958 году и первоначально осуществлялось традиционным горным способом. С 1975 года при отработке активно используется скважинное подземное выщелачивание (СПВ), которое впоследствии стало ведущим способом добычи.

Объединяющий признак всех инфильтрационных урановых месторождений провинции – пластовая окислительная минералого-геохимическая зональность, развивающаяся со стороны складчатого обрамления Туранской плиты, а также по периферии низкогорных сооружений, и контролирующая локализацию уранового оруденения. Особенности геологического развития территории, которые повлияли на облик месторождений, проявились главным образом на этапе новейшей тектонической активизации. Именно они предопределили формирование пластово-инфильтрационных месторождений двух типов: чу-сарысуйского, характерного для Чу-Сарысуйской и Сырдарьинской впадин, и кызылкумского, свойственного соответствующему сводовому поднятию.

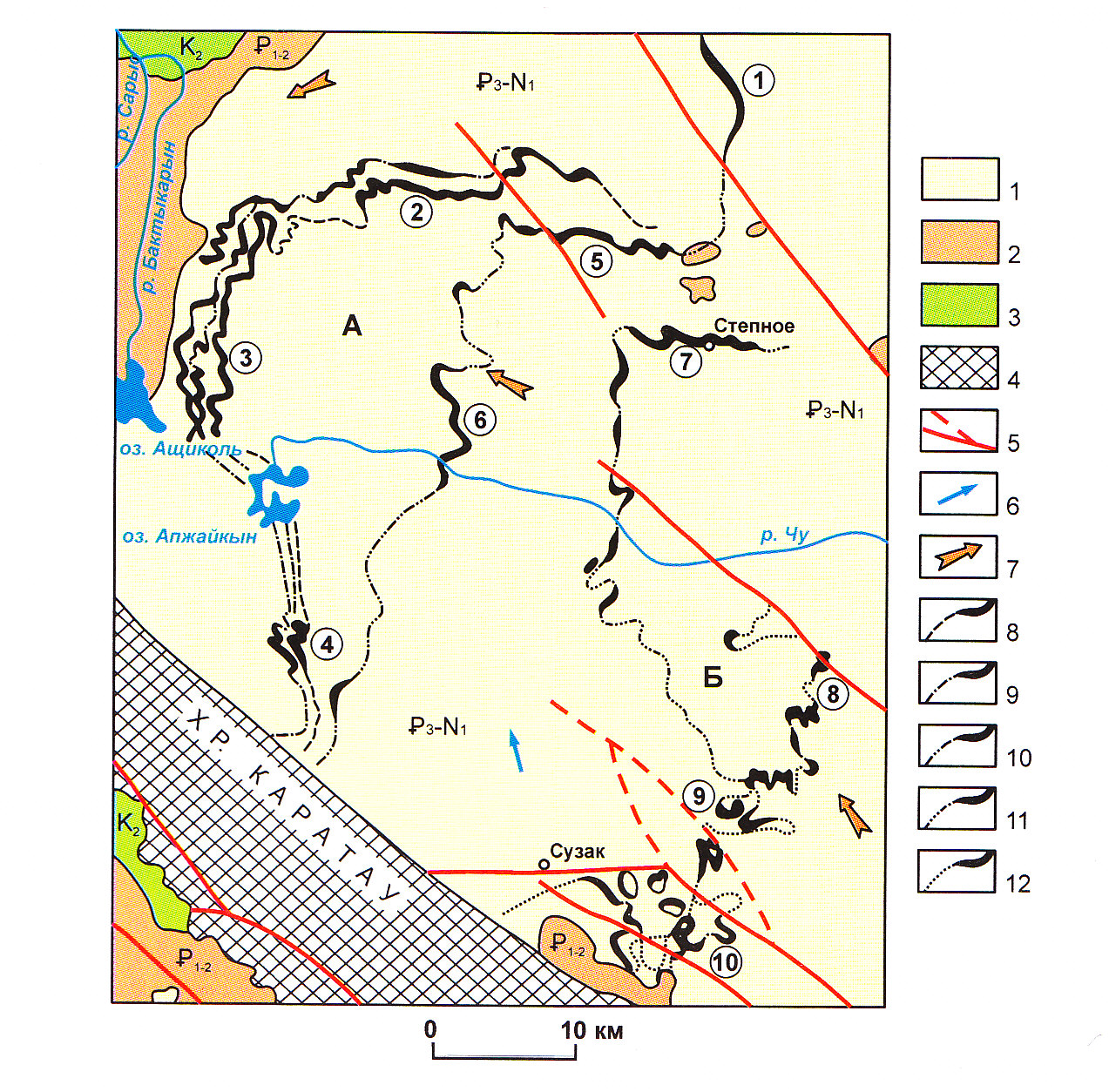

Месторождения чу-сарысуйского типа контролируются весьма протяженными ("региональными") длительно развивающимися (с позднего олигоцена по настоящее время) зонами пластового окисления. Ролловые фронты этих зон удалены от водопитающих гидрогеологических массивов на многие десятки – первые сотни километров (рис. 5.8.2). Для этого типа характерны громадные скопления весьма убогих (0,02–0,05 %) урановых руд. Основные объекты локализованы в меловых отложениях, менее значимые – в палеогеновых.

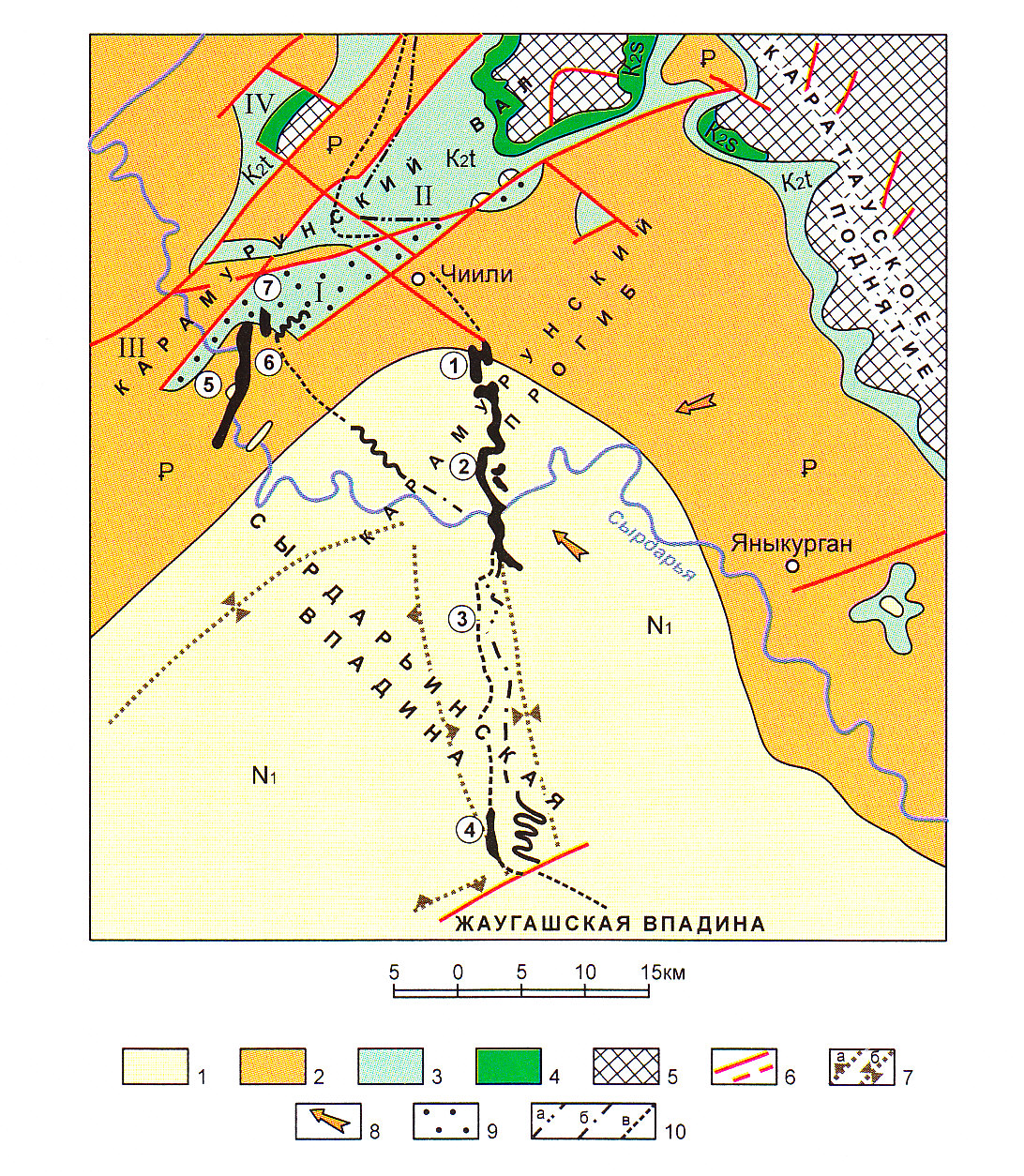

В Сырдарьинской впадине к единому ролловому фронту приурочены месторождения Северный Карамурун, Южный Карамурун, Северный Харасан и Южный Харасан, в то время как Ирколь, Кызылтау, Ушан-коль занимают обособленное положение (рис. 5.8.3).

Инкай-Мынкудукский рудный пояс в Чу-Сарысуйской впадине ориентирован субмеридионально и на всем протяжении характеризуется практически непрерывной ураноносностью. В верхнемеловой рудовмещающей толще выделяют три рудных горизонта, каждый из которых обычно состоит из двух и более пачек существенно песчаных водопроницаемых пород, разделенных алеврито-глинистыми водоупорами. Крупнейшие месторождения в пределах пояса (и вообще в мире) – Буденновское, Инкайское и Мынкудукское, сходны по геологическому строению, особенностям оруденения, закономерностям его размещения и условиям образования.

Р ис.

5.8.2.

Геологическая

карта Чу-Сарысуйского урановорудного

района со снятыми верхнеплиоцен-четвертич-ными

отложениями (Геолого-промыш-ленные

…, 2008): Инкай-Мынкудукский

(А) и Уванас-Канжуганский (Б) регионы.

1-3 – отложения платформенного чехла:

1 – олигоцен-миоцен (глины, алевролиты,

пески), 2 – палеоцен-эоцен (глины, пески),

3 – верхний мел (пески, глины, алевролиты,

гравийники); 4 – домезозойский фундамент;

5 – разрывные нарушения; 6-7 – направление

движения подземных вод: 6 – водоносного

комплекса отложений эоцена, 7 –

водо-носного комплекса отложений

верхнего мела; 8 – 12 – границы выклинивания

зон пластового окисления: 8 – в туроне

(мынкудукском горизонте), 9 – в нижнем

сеноне (инкудукском горизонте), 10 – в

верхнем сеноне (жалпакском горизонте),

11 – в верхнем палеоцене, 12 – в нижнем

эоцене. Цифры в кружках – урановые

месторождения (1 – Жалпак, 2 – Мынкудук,

3 – Инкай, 4 – Буденновское, 5 – Акдала,

6 – Шолпак-Эспе, 7 – Уванас, 8 – Торткудук,

9 – Моинкум, 10 – Канжуган)

ис.

5.8.2.

Геологическая

карта Чу-Сарысуйского урановорудного

района со снятыми верхнеплиоцен-четвертич-ными

отложениями (Геолого-промыш-ленные

…, 2008): Инкай-Мынкудукский

(А) и Уванас-Канжуганский (Б) регионы.

1-3 – отложения платформенного чехла:

1 – олигоцен-миоцен (глины, алевролиты,

пески), 2 – палеоцен-эоцен (глины, пески),

3 – верхний мел (пески, глины, алевролиты,

гравийники); 4 – домезозойский фундамент;

5 – разрывные нарушения; 6-7 – направление

движения подземных вод: 6 – водоносного

комплекса отложений эоцена, 7 –

водо-носного комплекса отложений

верхнего мела; 8 – 12 – границы выклинивания

зон пластового окисления: 8 – в туроне

(мынкудукском горизонте), 9 – в нижнем

сеноне (инкудукском горизонте), 10 – в

верхнем сеноне (жалпакском горизонте),

11 – в верхнем палеоцене, 12 – в нижнем

эоцене. Цифры в кружках – урановые

месторождения (1 – Жалпак, 2 – Мынкудук,

3 – Инкай, 4 – Буденновское, 5 – Акдала,

6 – Шолпак-Эспе, 7 – Уванас, 8 – Торткудук,

9 – Моинкум, 10 – Канжуган)

Р ис.

5.8.3.

Геологическая

карта Сырдарьинского урановорудного

района со снятыми верхнеплиоцен-четвертичными

отложениями (Геолого-промышленные

…, 2008):

1-4

– отложения чехла: 1 – миоцен (алевролиты),

2 – палеоген (глины, мергели), 3 – сенон

(пески, алевролиты), 4 – турон (глины,

алевролиты, пески), 5 – домезозойский

фундамент; 6 – разрывные нарушения; 7

– оси пликативных структур чехла: а –

поднятий, б – прогибов; 8 – 9 –

гидро-геологические условия верхнемелового

водо-носного комплекса: 8 – направление

движения вод, 9 – очаги транзитной

разгрузки; 10 – границы выклинивания

зон пластового окисления в нижнем

туроне (а), в нижнем (б) и верхнем (в)

сеноне; 11 – урановорудные зале-жи и

урановые месторождения (1 – Сев.

Ка-рамурун, 2 – Юж. Карамурун, 3 – Сев.

Харасан, 4 – Юж. Харасан, 5 – Ирколь, 6 –

Кызылтау, 7 – Ушанколь)

ис.

5.8.3.

Геологическая

карта Сырдарьинского урановорудного

района со снятыми верхнеплиоцен-четвертичными

отложениями (Геолого-промышленные

…, 2008):

1-4

– отложения чехла: 1 – миоцен (алевролиты),

2 – палеоген (глины, мергели), 3 – сенон

(пески, алевролиты), 4 – турон (глины,

алевролиты, пески), 5 – домезозойский

фундамент; 6 – разрывные нарушения; 7

– оси пликативных структур чехла: а –

поднятий, б – прогибов; 8 – 9 –

гидро-геологические условия верхнемелового

водо-носного комплекса: 8 – направление

движения вод, 9 – очаги транзитной

разгрузки; 10 – границы выклинивания

зон пластового окисления в нижнем

туроне (а), в нижнем (б) и верхнем (в)

сеноне; 11 – урановорудные зале-жи и

урановые месторождения (1 – Сев.

Ка-рамурун, 2 – Юж. Карамурун, 3 – Сев.

Харасан, 4 – Юж. Харасан, 5 – Ирколь, 6 –

Кызылтау, 7 – Ушанколь)

Мынкудукское месторождение – наиболее изученный и разраба-тываемый промышленностью объект. Его отдельные субширотные зоны разделяются безрудными субмеридиональными отрезками линий выклинивания зон пластового окисления. В результате, объект распадается на ряд отдельных участков, которые могут рассматриваться и как самостоятельные месторождения, причем некоторые из них (Восточный, Центральный, Акдала) – как крупные объекты.

На месторождении выявлено около 30 рудных залежей достаточно разнообразной морфологии. В поперечных разрезах рудные залежи, как правило, состоят из нескольких морфологических элементов (рис. 5.8.4): главного роллового тела и останцев верхнего или нижнего крыла или соседнего (по вертикали) ролла, зачастую отторгнутых в процессе развития окисления. Протяженность залежей (без учета гофрировки) достигает 15–20 км при ширине от 50 до 400–500 м. Мощности мешковых частей роллов составляют 20-25 м, крыльевых – 2-10 м. Содержания урана в рудах в основном колеблются от 0,015-0,02 до 0,1-0,15 %. Глубина залегания подошвы рудных залежей увеличивается с востока на запад от 175 до 240 м для оруденения в инкудукском горизонте и от 205 до 430 м – в мынкудукском. По минеральному составу руды коффинит-настурановые: настуран в среднем составляет 66 %, коффинит – 34 %, причем роль последнего возрастает вверх по разрезу.

Тонкодисперсная урановая минерализация в ассоциации с пиритом, радиобаритом, минералами титана (ильменит, лейкоксен) располагается в цементе песков, часто концентрируясь в углистых остатках, на поверхностях песчинок и глинистых катунов. Наиболее существенным попутным компонентом руд является Re, ореол повышенных (до 14 г/т) содержаний которого практически совпадает с контуром рудной залежи. Концентрации других типоморфных элементов – Se и Мо - менее существенны.

В мел-палеогеновых отложениях Кызылкумского урановорудного района выявлено 24 пластово-инфильтрационных месторождения, три из которых уже отработаны, а на 12 ведется добыча. Месторождения образуют рудный пояс северо-западного простирания, совпадающий с приосевой частью Центрально-Кызылкумского сводового поднятия, где на фоне общего воздымания максимально проявились дифференцированные блоковые движения. Рудоконтролирующие зоны пластового окисления, развитые в водоносных горизонтах мела и палеогена, обрамляют выступы палеозойского фундамента. Ширина зон обычно не превышает первых десятков километров, что и определяет локализацию месторождений в малых артезианских бассейнах грабен-синклинального строения вблизи вскрытых эрозией купольных структур. Отличительной особенностью гидрогенного рудообразования здесь явилась сложная перемежаемость во времени инфильтрационных и эксфильтрационных процессов. Инфильтрационный гидродинамический режим осложнялся локальными поступлениями по разломам восходящих термальных восстановительных растворов. В результате месторождения кызылкумского типа представляют собой достаточно сложные объекты с комплексом генетически разнородных минеральных образований.

Рис. 5.8.4. Морфологические типы рудных залежей месторождения Мынкудук (Геолого-промышленные …, 2008): I – простой ролл; II – простой ролл с неразвитым нижним крылом; III – простой ролл с удлиненной мешковой частью; IV – «обращенные» роллы и останцовые рудные линзы; V – линзообразные и клиновидные тела; VI – рудные линзы в базальных неокисленных отложениях; VII – сдвоенные и строенные роллы; VIII – изолированная мешковая часть ролла. Первично сероцветные породы: 1 – гравийнопесчаные, пески, 2 – алеврито-глинистые, 3 – верхнепалеозойские алевролиты, 4 – окисленные лимонитизированные породы, 5 – граница выклинивания зон пластового окисления, 6 – сероцветные породы, 7 – рудные тела

Месторождение Учкудук – первый выявленный (1954 г.) в пределах Притяньшаньской провинции крупный урановый объект, полностью отработанный к настоящему времени. Понятие "учкудукский тип" часто употребляется в качестве объединяющего для всей совокупности урановых пластово-инфильтрационных объектов.

В рудовмещающей толще широко проявлены

термальные изменения восстановительного

ряда в виде барит-кварц-карбонатных

жил с дисульфидами железа, линзовидных,

жильно-пластовых, гнездо- и трубообразных

тел измененных пород – карбона-тизированных,

окварцованных (иногда с флюоритом и

баритом), пиритизированных. Урановая

минерализация для всех рудных залежей

однотипна и пред-ставлена тонкодисперсными

ура-новыми чернями и настураном (рис.

5.8.5).

рудовмещающей толще широко проявлены

термальные изменения восстановительного

ряда в виде барит-кварц-карбонатных

жил с дисульфидами железа, линзовидных,

жильно-пластовых, гнездо- и трубообразных

тел измененных пород – карбона-тизированных,

окварцованных (иногда с флюоритом и

баритом), пиритизированных. Урановая

минерализация для всех рудных залежей

однотипна и пред-ставлена тонкодисперсными

ура-новыми чернями и настураном (рис.

5.8.5).

Рис. 5.8.5. Тонкодисперсная оксидная урановая руда в серо-цветных песчаниках месторож-дения Учкудук (Геолого-промыш-ленные …, 2008)

Выделяются два типа руд – бедные (~0,03 % U) преимущественно чер-ниевые, характеризующиеся серым и темно-серым цветом, и рядовые (до богатых – 0,n-n % U) гетит (гематит)-настуран-сульфидного состава, имеющие пеструю окраску за счет сочетания оруденелых темно-серых песков с ярко- и буро-желтыми линзочками, обрывками и прослоями глин. Руды в основном монометалльные, содержания селена и молибдена в них не превышают 0,00п %.