- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет»

- •Е.Г. Язиков минералогия урана

- •Оглавление

- •5. Минералы руд геолого-промышленных типов урановых

- •Введение

- •Физические и физико-химические свойства минералов радиоактивных элементов

- •1.1. Радиоактивность

- •1.2. Люминесценция

- •1.3. Цвет и черта

- •1.4. Форма выделений

- •1.5. Блеск

- •1.6. Магнитность

- •1.7. Твердость

- •1.8. Удельный вес

- •1.9. Оптические свойства

- •1.10.Растворимость

- •2. Методы определения минералов радиоактивных элементов

- •2.1. Радиометрический метод

- •2.2. Радиографический метод

- •2.3. Люминесцентный метод

- •I. Люминесцирующие очень сильно

- •II. Люминесцирующие сильно

- •III. Люминесцирующие умеренно

- •IV. Люминесцирующие слабо

- •V. Люминесцирующие очень слабо

- •VI. Нелюминесцирующие

- •VI. Люминесценция не выяснена

- •2.4. Метод отпечатка (фазовый анализ)

- •2.5. Методы качественных микрохимических реакций

- •2.5.1. Растворимость в кислотах

- •2.5.2. Определение анионного состава

- •2.5.3. Определение катионного состава

- •3. Минералогия урана

- •3.1. Принципы систематики и классификации урановых минералов

- •I. Урановые минералы Безводные окислы урана

- •Безводные окислы тория и урана (группа торианита)

- •Карбонаты урана

- •Сульфаткарбонаты урана

- •II. Урансодержащие минералы

- •Танталониобаты, содержащие уран

- •Класс → Подкласс → Отдел → Группа → Подгруппа → Минеральный вид

- •Казолит Pb [uо2 (SiO4 )] · h2o ∞2

- •3.2.1. П/класс 1. Простые окислы

- •Уранинит (ульрихит) кUo2 · lUo3 · mPbO

- •Настуран kUo2 · lUo3 · mPbO

- •Урановые черни

- •3.2.2. П/класс 2. Сложные окислы u и Mo

- •Седовит uMo2o8

- •Моурит uMo6o20

- •3.2.3. П/класс 3. Сложные окислы u и Ti

- •Браннерит uTi2o6

- •3.2.4. П/класс 4. Силикаты

- •Коффинит u(SiO4)1-х (oh)4х

- •3.2.5. П/класс 5. Фосфаты

- •Лермонтовит (u, Ca, tr)3·(po4)4·6h2o

- •Нингиоит (нингьоит) u,Ca(po4)2·1,5h2o

- •Вячеславит (u, Ca)5(po4)(oh)8·nH2o

- •3.3.1. П/класс 1. Гидроокислы

- •Скупит (шепит) uo2(oh)2·h2o ∞

- •Беккерелит Ca[(uo2)6o4(oh)6]·8h2o

- •Кюрит Pb 3 [(uo2)8o6 (oh)10]·nH2o

- •3.3.2. П/класс 2. Силикаты

- •Уранофан (уранотил, уранотит, ламбертит) Ca[uo2(SiO3oh)]2·5h2o

- •Склодовскит (шинколобвит)

- •Казолит Pb[uo2SiO4]·h2o

- •Соддиит (uo2)2(SiO4)·2h2o

- •3.3.3. П/класс 3. Фосфаты

- •Отенит (аутунит, отунит)

- •Торбернит (хальколит, медный уранат)

- •Ураноцирцит Ba(uo2)2 (po4)2 · 10h2o

- •Фосфуранилит Ca(h2o)8[(uo2)4(po4)2(oh)4]∞

- •Парсонсит Pb2[uo2(po4)2]∞

- •3.3.4. П/класс 4. Арсенаты

- •Ураноспинит Ca(uo2)2 (AsO4)2 · 10h2o

- •Новачекит Mg(uo2)2 (AsO4)2 · 10h2o

- •Цейнерит Cu(uo2)2 (AsO4)2 · 12h2o

- •Трёгерит (uo2)3 (AsO4)2 · 12h2o ∞2

- •3.3.5. П/класс 5. Ванадаты

- •Тюямунит Ca(uo2)2 (vo4)2 · 8h2o

- •3.3.6. П/класс 6. Карбонаты

- •Резерфордин uo2co3

- •Андерсонит Na2Ca[uо2(со3)3] · 6н2о

- •Бейлиит Mg2[uo2 (co3)3] · 18h2o

- •3.3.7. П/класс 7. Сульфаты

- •Циппеит (урановые цветы)

- •Уранопилит (урановая охра)

- •3.3.8. П/класс 8. Молибдаты

- •Умохоит uo2mo4·4h2o

- •Иригинит {uo2[Mo2o7](h2o)2}·h2o

- •3.3.9. П/класс 9. Селениты

- •3.3.10. П/класс 10. Теллуриты

- •3.3.11. П/класс 11. Минералы смешанного состава (сульфат-карбонаты урана)

- •Шрёкингерит (дакеит)

- •3.4. Класс III. Урансодержащие минералы

- •3.4.1. Подкласс 1. Уран как изоморфная примесь

- •3.4.2. Подкласс 2. Уран как механическая примесь

- •3.4.3. Подкласс 3. Уран в органическом веществе

- •4. Условия образования первичных и вторичных урановых минералов. Минералогическая зональность зоны окисления урановых месторождений

- •4.1. Условия образования первичных и вторичных урановых минералов

- •4.2. Минералогическая зональность зоны окисления урановых месторождений

- •5. Минералы руд геолого-промышленных типов урановых месторождений

- •5.1. Минералы руд урановых месторождений в долгоживущих разломах областей протоактивизации (центрально-украинский тип)

- •5.2. Минералы руд урановых месторождений в долгоживущих разломах областей мезозойской тектоно-магматической активизации (эльконский тип)

- •5.3. Минералы руд урановых, молибден-урановых и фосфор-урановых месторождений в рифтогенных прогибах срединных массивов (кокчетавский тип)

- •5.4. Минералы руд молибден-урановых месторождений в субвулканических интрузиях и палеовулканических аппаратах (чу-илийский тип)

- •5.5. Минералы руд молибден-урановых месторождений в наложенных палеовулканических депрессиях (стрельцовский тип)

- •5.6. Минералы руд урановых месторождений в высокорадиоактивных гранитах (чикойский тип)

- •5.7. Минералы руд уран-редкометалльно-фосфорных месторождений в морских глинистых отложениях (мангышлакский тип)

- •5.8. Минералы руд урановых и уран-полиэлементных пластово- инфильтрационных месторождений в плитных комплексах платформ (чу-сарысуйский и кызылкумский типы)

- •5.9. Урановые грунтово-инфильтрационные месторождения в эрозионных палеодолинах (зауральский и витимский типы)

- •Заключение

- •Литература

- •Содержание и оформление отчета

- •Рекомендуемая литература

- •Лабораторная работа № 2 «Диагностика вторичных минералов урана» Цель и задачи

- •Определение катионного и анионного состава минералов

- •Содержание и оформление отчета

- •Рекомендуемая литература

- •Минералогия радиоактивных элементов

3.3.5. П/класс 5. Ванадаты

В современной литературе известно 6 минералов группы урано-ванадатов, из которых наиболее широко распространены карнотит и тюямунит. Они представляют собой соли ортованадиевой кислоты и характеризуются способностью к катионному обмену. Для урано-ванадатов, так же как и для других урановых слюдок, характерны чешуйчато-пластинчатый облик, порошковые тонкокристаллические агрегаты, жёлтая окраска, низкая твёрдость, легкая растворимость в разбавленных минеральных кислотах. Содержание воды в них колеблется от 4 до 6 молекул. Урано-ванадаты обладают высокими показателями преломления (порядка 1,75–2,05); эта особенность позволяет отличать их от других урановых слюдок.

Урано-ванадаты широко распространены в верхних частях месторождений осадочного типа. Область образования урано-ванадатов ограничена сравнительно узкими границами рН и они могут образовываться только в слабо щелочной среде. Наиболее крупные месторождения ванадатов приурочены к известнякам или песчаникам с известковистым цементом. Кальциево-карбонатная среда наиболее благоприятна для их образования. Осадителем урана являются ванадиевые соединения.

Тюямунит Ca(uo2)2 (vo4)2 · 8h2o

Название минерал получил по месторождению Тюя-Муюн («шея верблюда» – форма горы) в Фергане. Тюямунит открыт и впервые проанализирован К.А. Ненадкевичем в 1912 году.

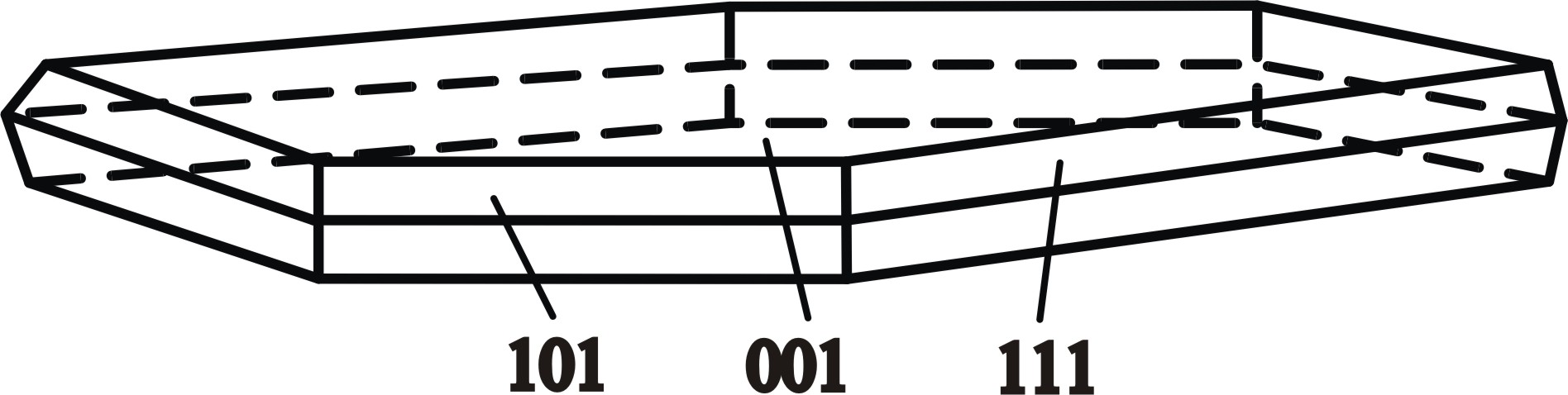

Физические свойства. Сингония ромбическая. Наблюдаются формы (100), (010), (001), (110), (120), (101), (111) (рис. 3.3.5.1). Наиболее распространённой из них является пинакоид.

Спайность совершенная по (001), слюдоподобная (отчётливая) по (010) и слабее по (100). Облик пластинчатый. Тюямунит часто встречается в форме тонких листочков, мелких чешуек, табличек, собранных в компактные массы, состоящие из параллельно расположенных чешуек или порошковатых скоплений. Цвет минерала лимонно-жёлтый, жёлтый с оранжево-жёлтым, зеленоватым и буроватым оттенком (рис. 3.3.5.2–3.3.5.3). На солнечном свете цвет иногда меняется, переходит в зеленовато-жёлтый. Изменение окраски отмечается только на поверхности кристалла.

Рис. 3.3.5.1. Кристалл тюямунита

Б леск

матовошелковистый, перламутровый,

стеклянный. Излом неровный. При

раздавливании ломается на мелкие

кубовидные частички. Поверхность

кристаллов тюямунита часто корродирована

и искривлена. Кристаллы обычно

непрозрачны. Твёрдость 1–2. Удельный

вес колеблется от 3,41 до 3,67, что зависит

от содержания воды в минерале.

леск

матовошелковистый, перламутровый,

стеклянный. Излом неровный. При

раздавливании ломается на мелкие

кубовидные частички. Поверхность

кристаллов тюямунита часто корродирована

и искривлена. Кристаллы обычно

непрозрачны. Твёрдость 1–2. Удельный

вес колеблется от 3,41 до 3,67, что зависит

от содержания воды в минерале.

Рис. 3.3.5.2. Тюямунит. Monument No. 2 Mine, Monument No. 2 channel, Monument Valley, Navajo Indian Reservation, Apache Co., Arizona, USA. Picture with 2 mm. Collection and foto Stephan Wolfsried. www.mindat.org

Рис. 3.3.5.3. Тюямунит. Santa Eulalia District, Mun. de Aquiles Serdán, Chihuahua, Mexico. A rich specimen of the rare uranium mineral tyuyumunite, with bright yellow color. Old scott williams co. label. 6,8 x 4 x 3 cm. Collection and foto Rob Lavinsky. www.mindat.org

Экспериментальные исследования показали, что у минерала, высушенного, над серной кислотой, удельный вес повышается до 4,35. На воздухе он довольно быстро присоединяет воду и вновь приобретает свой первоначальный удельный вес.

В ультрафиолетовых лучах не люминесцирует. Разновидность, переходная к карнотиту, содержащая заметное количество щелочей, люминисцирует тускло-жёлтым с зеленоватым оттенком и табачно-зелёным, подобно карнотиту.

Оптические свойства. Минерал двуосный, отрицательный. 2V колеблется от 36 до 50°. В проходящем свете бесцветный или слабо-желтоватый с зеленоватым оттенком, в косом свете ярко-жёлтый. Таблитчатые кристаллы часто ограничены плоскостями призмы или пирамиды. Угол между этими плоскостями может быть измерен под микроскопом: он равен 105°. Плоскость оптических осей (010). Np параллельно (001), Nm параллельно (100), Ng параллельно (010). Np = с, Ng = а. Плеохроирует: Np – бесцветный или слабо желтоватый, Nm – светло-канареечно-жёлтый, Ng – тёмно-канареечно-жёлтый.

Химический состав и свойства. Согласно теоретическому составу молекулярные отношения в тюямуните следующие: UO3 : V2O5 : СаО : Н2О = 2 : 1 : 1 : 8. Колебания основных окислов: UO3 46,5 – 65,3%; СаО 3,97 – 7,55%; V2O5 17,5 – 26,0%; Н2О 6,83 – 16,12%.

Содержание общей воды в минерале зависит от температуры и давления воздуха. Кроме того, мелкочешуйчатый тюямунит содержит воды меньше, чем пластинчатый. Тюямунит легко теряет воду в атмосфере, не насыщенной влагой, и так же легко поглощает её вновь. При высушивании его над серной кислотой или фосфорным ангидридом одновременно с потерей воды происходит изменение удельного веса и оптических свойств.

По данным В.Г. Хлопина, минерал, высушенный над концентри-рованной серной кислотой, теряет 9,05 – 9,22% цеолитной воды; прочно связанной воды в нём содержится 6,77%. В соответствии с этим формула для воздушно-сухого тюямунита примет следующий вид: CaO · 2UO3 · V2O5 · 8Н2О и для тюямунита, высушенного над серной кислотой, СаО · 2UO3 · V2O5 · 3 – 5Н2О.

Основная масса воды выделяется до температуры 150 – 200°С.

В тюямуните довольно легко происходит замещение кальция калием, причем этот процесс, так же как и в карнотите, обратим. При замещении кальция калием в эквивалентных количествах содержание воды в минерале уменьшается по сравнению с исходным. В результате образуются минералы, различные по свойствам.

В природе очень редко встречаются чистые тюямунит и карнотит, как правило, наблюдается смесь этих двух минералов.

Тюямунит легко растворяется в минеральных кислотах. В уксусной кислоте не растворяется ни на холоду, ни при нагревании. При сильном нагревании тюямунит в отличие от карнотита легко плавится в тёмную жидкость. Величина рН суспензии равна 7,2, а у карнотита рН > 7,8.

Условия нахождения. Тюямунит – типичный минерал зоны окисления. Образуется в осадочных месторождениях при воздействии бикарбонатных вод на карнотит. Выделения его приурочены обычно к песчанистым, известковистым, реже кремнистым породам.

В известняках он часто встречается в теснейшей ассоциации с карнотитом и другими ванадатами уранила, кальция и меди, являясь конечным продуктом выветривания первичных урановых минералов. Спутники: кальцит, барит, малахит.

Благодаря очень лёгкой миграции тюямунита для него характерно многообразие форм накопления. В большинстве случаев он имеет кристаллический облик, выделения его приурочены к зеленоватому медь-содержащему или бесцветному кальциту. Наряду с этим известна коллоидальная его разновидность, которая условно называлась первичным коллоидальным урано-ванадатом. Часто встречаются псевдоморфозы тюямунита по бариту.

Выделения тюямунита нередко приурочены к тёмным кремнистым сланцам, образуя скрытокристаллические выделения в ассоциации с аллофаноподобными образованиями и вторичными медными минералами. Тюямунит отмечен в тесной ассоциации со смешанной урановой слюдкой на корочках галлуазита на плоскостях трещин диабазовых порфиритов. Местами он здесь, по-видимому, замещает смешаную слюдку.

Довольно часто встречается в песчаниках в ассоциации с карнотитом.

КАРНОТИТ K2(UO2)2 (VO4)2 · 3Н4О

Назван по имени французского физика Карно. Впервые был найден в известоковистых песчаниках. Существование этого минерала было известно еще до 1880 года, а в 1898 году установлено, что он является ценным вследствие высокого содержания в нём урана. Впервые химический состав этого минерала из месторождений округов Монтроз и Меза (Колорадо) был изучен Фриделем и Кюманж.

Физические свойства. Сингония моноклинная. Карнотит встречается в виде порошковатых тонкодисперсных выделений, кристаллическая структура которых иногда различима лишь под микроскопом, реже в форме мелких чешуек и табличек, листочков, пластинок с совершенной спайностью по базису (001), образующих корочки, пачки из параллельно расположенных тонких пластинок или лучистых скоплений.

Цвет жёлтый с золотистым, канареечным, лимонным и зеленоватым оттенком (рис. 3.3.5.4–3.3.5.5). Блеск матовый, на плоскостях (001) шелковистый. Излом неровный. Пластинки карнотита ломкие и непрозрачные. Твёрдость 2–2,5. Удельный вес 3,71–4,46. В зависимости от содержания воды удельный вес изменяется. В ультрафиолетовом свете люминесцирует очень слабым грязно-желтовато-зелёным до табачного цветом.

Оптические свойства. Минерал двуосный, отрицательный. 2V = 30 – 50°. В проходящем свете пластиночки бесцветны или слегка желтоваты, в косом свете жёлтые, буроватые. Ng = 1,940 – 1,920, Np = 1,750, Nm = 1,895 – 1,925. Изменения оптических свойств минерала обусловлены различной степенью его гидратации. У карнотитов с малым содержанием Н2О показатели преломления изменяются в сторону повышения: Np = 2,06 и Nm = 2,08. Двупреломление высокое (0,17 – 0,20). Плеохроизм на базальных разрезах не наблюдается; на зёрнах, ориентированных перпендикулярно спайности, резко выражен: Np – серовато-жёлтый с сильной абсорбцией, Ng = Nm – лимонно-жёлтый. Угасание прямое, параллельно спайности.

Рис. 3.3.5.4. Карнотит. Anderson Mine (Date Creek project; U-V Mine; Uranium-Air Mine), Date Creek Basin, Yavapai Co., Arizona, USA. Picture with 3 mm. Collection and foto Stephan Wolfsried. www.mindat.org

Рис. 3.3.5.5. Карнотит. Harvey Black Mine, Navajo Co., Arizona, USA. Collection and foto C. Stefano. www.mindat.org

Химический состав и свойства. Согласно теоретической формуле, молекулярные отношения окислов в карнотите следующие: К2О : UO3 : V2O5 : Н2О = 1 : 2 : 1 : 3. Содержание воды в карнотите меняется от 1,35 до 14,5%, то есть от 2,3 до 8 молекул. Часть её является цеолитной (межслойной). Содержание воды в карнотите меняется в зависимости от влажности и температуры воздуха. Минерал, высушенный в эксикаторе над серной кислотой или фосфорным ангидридом, теряет часть воды, а на воздухе снова довольно быстро поглощает её из атмосферы. Молекулярная вода и характерные катионы (К, NH4, Ca и др.) находятся между уранил-ванадиевыми слоями.

Карнотит в чистом виде, соответствующем его теоретическому составу, не был обнаружен; в нём всегда отмечают примеси других элементов: кальция, бария, меди или магния. В месторождениях, содержащих значительное количество карбонатов, при образовании карнотита часть калия замещается кальцием. Сумма окислов этих металлов при молекулярных пересчётах всегда превышает единицу с преимущественным содержанием калия.

Карнотит хорошо растворяется в минеральных кислотах на холоду. При воздействии на минерал соляной кислотой он становится красным, причём окраска быстро исчезает. Карнотит плавится при высокой температуре; разновидность, содержащая в своем составе много кальция, спекается. При лёгком нагревании жёлтый цвет карнотита быстро переходит в оливково-зёленый, иногда в сероватый со слабым зеленоватым оттенком. Величина рН суспензии равно 7,8, в то время как у тюямунита рН = 7,2, что даёт возможность различать эти минералы. Карнотит является рудой на радий, уран и ванадий.

Условия нахождения. Карнотит довольно широко развит в зоне окисления месторождений осадочного типа. Некоторые исследователи рассматривают его как продукт гидротермального процесса. Он распространён в разнозернистых песчаниках (от мелкозернистых до конгломератовидных). В этих породах нередко обнаруживают растительные остатки, частично подвергшиеся карбонатизации деревья и линзы глинистого материала. Карнотит встречается совместно с тюямунитом, шрёкингеритом, с чёрными ванадиевыми минералами (ванокситом – 2V2O4 · V2O5 · 8Н2О; уванитом – 2UO3 · 3V2O5 · 15Н2О; росситом СаО · V2O5 · 4Н2О; пинтадоитом – 2СаО · 2V2O5 · 9Н2О; раувитом – СаО · 2UO3 · 6V2O5 · 20Н2О), ванадатами кальция, типа хьюэттита, местами фольбортитом, ванадий-содержащей слюдой, гидроокислами железа, часто также с вторичными медными (малахитом, медной лазурью, брошантитом) и хром-содержащими минералами (например, мариопозитом). Из жильных минералов довольно широко распространены кальцит и гипс. В небольших количествах отмечены мышьяк, серебро, молибден, селен, марганец.

Карнотит известен в известняках, обогащённых ванадием и органическим веществом. Рудные минералы: карнотит, тюямунит, минерал типа урановой черни, шрёкингерит, сульфат ванадия и железа, пирит, марказит, окислы марганца. Нерудные: гипс, кальцит. Карнотит встречается в теснейшей смеси с тюямунитом в форме тонких плёнок, примазок, корочек, выполняющих пустоты и трещины в известняках. Ванадаты урана часто образуют ореолы вокруг урановых минералов или замещают шрёкингерит. Чаще всего они встречаются с гипсом, местами наблюдается чередование урано-ванадатов с шрёкингеритом. По времени выделения карнотит и тюямунит являются последними. Происхождение первичных уранованадиевых минералов сингенетично с вмещающими осадочными породами. Карнотит отмечен в алевролито-кремнистых сланцах, обогащённых органическим веществом. Кальциевый карнотит и тюямунит встречаются совместно с ванадатами меди и кальция. Сопутствующие минералы: гипс, барит, халцедон, опал, кварц, роскоэлит, кальцит, лимонит, органические соединения ванадия, органическое вещество, аллофан, фосфат кальция и др.

ФЕРГАНИТ (UО2)3 (VO4)2 · 6Н2О

Физические свойства. Сингония ромбическая (?). Форма выделений – чешуйчатые пластиночки по (001), часто имеющие шестигранные очертания. Совершенная спайность по (001), менее совершенная по (100). Цвет серно-жёлтый. Блеск восковой. Просвечивает. Твёрдость 2,5. Удельный вес 3,31.

Оптические свойства. Оптически двуосный с большим углом оптических осей. Показатели преломления и сила двупреломления низкие. Плоскость оптических осей параллельна короткой диагонали спайных пластинок. Не плеохроирует.

Условия нахождения. Минерал найден совместно с другими уранованадатами среди известняков.