- •1) Электронная конфигурация внешних оболочек атомов и типы сил связи в твердых телах.

- •2) Структуры важнейших полупроводников - элементов aiv, avi и соединений типов аiiiвv, аiiвvi , аivвvi.

- •3) Симметрия кристаллов.

- •4)Трансляционная симметрия кристаллов.

- •5) Базис и кристаллическая структура.

- •6) Элементарная ячейка.

- •7) Примитивная ячейка.

- •8) Ячейка Вигнера—Зейтца. Решетка Браве.

- •Решетки Бравэ

- •9) Обозначения узлов, направлений и плоскостей в кристалле.

- •10) Обратная решетка, ее свойства.

- •11) Зона Бриллюэна.

- •Характерные точки зоны Бриллюэна

- •Интересные особенности

- •12) Примеси и структурные дефекты в кристаллических и аморфных полупроводниках.

- •13) Химическая природа и электронные свойства примесей.

- •14) Точечные, линейные и двумерные дефекты.

- •Источники и стоки точечных дефектов

- •Комплексы точечных дефектов

- •Одномерные дефекты

- •Двумерные дефекты

- •Трёхмерные дефекты

- •15) Методы выращивания объемных монокристаллов из жидкой фазы

- •16) Методы выращивания эпитаксиальных пленок (эпитаксия из жидкой и газовой фазы).

- •17) Молекулярно-лучевая эпитаксия.

- •18) Металлоорганическая эпитаксия

- •19) Методы легирования полупроводников

- •21) Основные приближения зонной теории.

- •22) Волновая функция электрона в периодическом поле кристалла.

- •23) Зона Бриллюэна.

- •24) Энергетические зоны.

- •25) Эффективная масса.

- •Эффективная масса для некоторых полупроводников

- •26) Плотность состояний.

- •Определение

- •27) Уравнения движения электронов и дырок во внешних полях.

- •28) Искривление энергетических зон в электрическом поле.

- •29) Связь зонной структуры с оптическими свойствами полупроводника.

- •30) Уровни энергии, создаваемые примесными центрами в полупроводниках.

- •31) Доноры и акцепторы.

- •32) Мелкие и глубокие уровни.

- •33) Водородоподобные примесные центры.

- •34) Функция распределения электронов.

- •35) Концентрация электронов и дырок в зонах, эффективная плотность состояний.

- •36) Невырожденный и вырожденный электронный (дырочный) газ.

- •37) Концентрации электронов и дырок на локальных уровнях.

- •38) Положение уровня Ферми и равновесная концентрация электронов и дырок в собственных и примесных (некомпенсированных и компенсированных) полупроводниках.

- •39) Многозарядные примесные центры.

- •40) Проводимость, постоянная Холла и термо-эдс. По характеру проводимости. Собственная проводимость

- •Примесная проводимость

- •Полупроводник p-типа

- •41) Дрейфовая скорость, дрейфовая и холловская подвижности, фактор Холла.

- •42) Дрейфовый и диффузионный ток.

- •43) Соотношение Эйнштейна.

- •44) Механизмы рассеяния носителей заряда в неидеальной решетке.

- •45) Взаимодействие носителей заряда с акустическими и оптическими фононами.

- •46) Рассеяние носителей заряда на заряженных и нейтральных примесях.

- •47) Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда.

- •48)Уравнение кинетики рекомбинации.

- •49) Времена жизни.

- •50) Фотопроводимость.

- •51) Механизмы рекомбинации.

- •52) Излучательная и безызлучательная рекомбинация.

- •53) Межзонная рекомбинация.

- •54) Рекомбинация через уровни примесей и дефектов.

- •55) Центры прилипания.

- •57) Схема энергетических зон в контакте металл-полупроводник.

- •58) Обогащенные, обедненные и инверсионные слои пространственного заряда вблизи контакта.

- •59) Вольт-амперная характеристика барьера Шоттки.

- •60) Энергетическая диаграмма р-п перехода.

- •61) Инжекция неосновных носителей заряда в р-п переходе.

- •62) Гетеропереходы.

- •63) Энергетические диаграммы гетеропереходов.

- •64) Поверхностные состояния и поверхностные зоны.

- •Природа поверхностных состояний

- •Состояния Тамма

- •Состояния Шокли

- •Поверхностные состояния, обусловленные дефектами кристаллической решётки на поверхности

- •Пс примесного типа

- •Пс в слоистых структурах

- •Энергетический спектр пс

- •Зоны пс

- •Двумерные зоны

- •Одномерные зоны

- •Типы пс по времени релаксации

- •65) Искривление зон, распределение заряда и потенциала вблизи поверхности.

- •66) Поверхностная рекомбинация.

- •67) Межзонные переходы.

- •68) Край собственного поглощения в случае прямых и непрямых, разрешенных и запрещенных переходов.

- •69) Экситонное поглощение и излучение.

- •70) Спонтанное и вынужденное излучение.

- •Применение

- •Последние открытия

- •71) Поглощение света на свободных носителях заряда.

- •72) Поглощение света на колебаниях решетки.

- •73) Влияние примесей на оптические свойства.

- •74) Примесная структура оптических спектров вблизи края собственного поглощения в прямозонных и непрямозонных полупроводниках.

- •75) Межпримесная излучательная рекомбинация.

- •76) Экситоны, связанные на примесных центрах.

- •77) Эффект Бурштейна-Мосса.

- •78) Примесная и собственная фотопроводимость.

- •79) Влияние прилипания неравновесных носителей заряда на фотопроводимость.

- •4. В общем случае центры прилипания сложным образом изменяют как кинетику, так и стационарную величину фп.

- •80) Оптическая перезарядка локальных уровней и связанные с ней эффекты.

- •81) Термостимулированная проводимость.

- •82) Фотоэлектромагнитный эффект

- •83) Аморфные и стеклообразные полупроводники.

- •84) Структура атомной матрицы некристаллических полупроводников

- •85) Идеальное стекло.

- •86) Гидрированные аморфные полупроводники

- •87) Особенности электронного энергетического спектра неупорядоченных полупроводников

- •88) Плотность состояний

- •89) Локализация электронных состояний

- •90) Щель подвижности

- •91) Легирование некристаллических полупроводников

- •103) Вольтамперная характеристика р-п перехода.

- •104) Приборы с использованием р-п переходов.

- •105) Туннельный диод.

- •106) Диод Ганна.

- •107) Биполярный транзистор.

- •108) Тиристор.

- •109) Энергетическая диаграмма структуры металл-диэлектрик-полупроводник (мдп).

- •110) Полевые транзисторы на мдп-структурах.

- •111) Приборы с зарядовой связью.

- •112)Фотоэлементы и фотодиоды.

- •113) Спектральная чувствительность и обнаружительная способность.

- •114) Полупроводниковые детекторы ядерных излучений.

- •115)Фотоэлектрические преобразователи, кпд преобразования.

- •117) Инжекционные лазеры на основе двойной гетероструктуры.

- •118) Использование наноструктур в полупроводниковых приборах.

- •119) Гетеротранзистор с двумерным электронным газом (немт).

- •120) Гетеролазеры на основе структур с квантовыми ямами и квантовыми точками.

- •121) Резонансное туннелирование в двухбарьерной гетероструктуре и резонансно-туннельный диод.

- •122) Оптический модулятор на основе квантово-размерного эффекта Штарка.

Применение

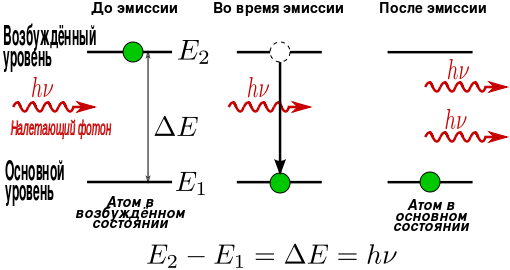

На вынужденном излучении основан принцип работы квантовых усилителей, лазеров и мазеров. В рабочем теле лазера путём накачки создаётся избыточное (по сравнению с термодинамическим ожиданием) количество атомов в верхнем энергетическом состоянии. Рабочее тело газового лазера находится в резонаторе (в простейшем случае — пара зеркал), создающем условия для накапливания фотонов с определённым направлением импульса. Первоначальные фотоны возникают за счёт спонтанного излучения, затем их поток лавинообразно усиливается благодаря вынужденному излучению. Лазеры обычно используются для генерации излучения, тогда как мазеры, работающие в области радиочастот, применяются также и для усиления.

Последние открытия

Британские ученые смогли замедлить испускание фотона при помощи «побочных продуктов», остающихся при изготовлении квантовых точек. Статья опубликована в журнале PhysicalReviewLetters. Ее основные положения приведены в пресс-релизе Университета Ворвика, сотрудники которого принимали участие в исследовании.

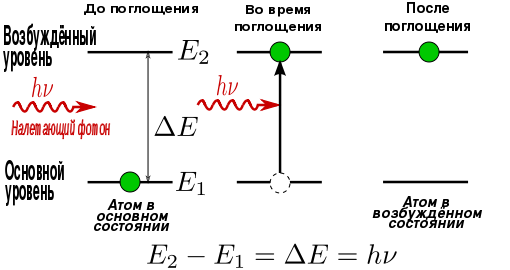

В своей работе физики «замедляли» свет, продлевая время жизни экситона. Экситон представляет собой квазичастицу, возникающую при выбивании электрона фотоном с его энергетического уровня на более высокий (говорят, что электрон переходит в возбужденное состояние). Электрон и образовавшаяся на его месте «дырка» оказываются связаны друг с другом посредством зарядовых взаимодействий. Когда электрон возвращается на прежний энергетический уровень, он занимает место «дырки», а выбивший его фотон испускается системой.

Экситоны могут иметь различную природу. В частности, пару электрон-«дырка» может содержать кольцеобразный фрагмент материала, образовавшийся при производстве квантовых точек — изолированных нанообъектов, свойства которых заметно отличаются от свойств более крупных кусков такого же состава.

Авторы работы показали, что воздействие на такой квантовый бублик определенной комбинацией электрических и магнитных полей способно существенно замедлить скорость возвращения электрона на место «дырки» и испускания фотона.

Авторы работы считают, что у разработанной ими технологии большое будущее. Например, задержка испускания света может помочь в создании компьютеров, в которых фотоны используются для передачи информации.

Рис. 1 Поглощение фотона. |

Рис. 2 Вынужденное испускание фотона. |

Рис. 3 Спонтанное испускание фотона.

71) Поглощение света на свободных носителях заряда.

Поглощение свободными носителями

Говоря «свободный носитель», мы имеем в виду носитель, который может свободно двигаться внутри зоны и реагировать на внешние воздействия [2]. Поглощение свободными носителями характеризуется монотонным, часто бесструктурным спектром, описываемым законом lp, где l = c/n— длина волны фотона, а р меняется в пределах от 1,5 до 3,5.

При поглощении фотона электрон совершает переход в состояние с большей энергией в пределах той же долины (рисунок 3.1). Такой переход требует дополнительного взаимодействия для того, чтобы выполнялся закон сохранения квазиимпульса.

Рисунок 3.1. Переход свободного электрона в зоне проводимости [2]. |

Изменение квазиимпульса можно обеспечить либо в результате взаимодействия с решеткой (фононы), либо путем рассеяния на ионизованных примесях. Согласно теории Друде, описывающей колебания электрона в металле под действием периодического электрического поля, затухание должно увеличиваться пропорционально l2. В полупроводниках рассеяние акустическими фононами приводит к поглощению, меняющемуся как l1.5. Рассеяние на оптических фононах дает зависимость l2.5, тогда как рассеяние ионизованными примесями может дать зависимость l3 или l3.5, что связано с аппроксимациями, использованными при построении теории [2].

|

В общем случае реализуются все типы рассеяния и результирующий показатель поглощения af свободными носителями представляет собой сумму трех членов

af = Al1.5 + Bl2.5 + Сl3.5, (3.1)

где А, В и С — константы. В зависимости от концентрации примесей тот или иной механизм рассеяния будет доминирующим. Показатель р в зависимости lp должен возрастать с увеличением легирования или степени компенсации.

В таблице 3.1 приведены значения р и сечения поглощения af /N для различных соединений [2].

Таблица 3.1. Поглощение свободными носителями в соединениях n-типа.

Соединение |

Концентрация носителей, 1017 см-з |

af /N *, 10-17 см-2 |

р |

GaAs |

1-5 |

3 |

3 |

InAs |

0,3-8 |

4,7 |

3 |

GaSb |

0,5 |

6 |

3,5 |

InSb |

1-3 |

2,3 |

2 |

InP |

0,4-4 |

4 |

2,5 |

GaP |

10 |

(32) |

(1,8) |

|

|

|

|

Ge |

0,5—5 |

~ 4 |

~ 2 |

* Отношение показателя поглощения к концентрации свободных носителей af /N приведено для длины волны 9 мкм. Параметр р определяет зависимость поглощения от длины волны в приближении af ~ lр.

Классическая формула для показателя поглощения свободными носителями af имеет вид

![]() (3.2)

(3.2)

где N — концентрация носителей, п — коэффициент преломления, а t — время релаксации. Отметим, что t учитывает влияние рассеяния. Таким образом, следует ожидать, что вероятность рассеяния ионизованными примесями будет зависеть от природы примеси. Такая зависимость показателя поглощения от химической природы примеси была обнаружена в германии n-типа, где при данной длине волны

af (As) >af (P) >af (Sb),

и в GaAs, где также при фиксированной длине волны

af (S) >af (Se) >af (Te).

Далее, время релаксации зависит от концентрации рассеивающих центров. Поэтому при сильном легировании показатель af не должен быть просто пропорциональным N, как записано в формуле (3.2). На рисунке 3.2 видно, что в германии, легированном сурьмой, показатель af пропорционален N3/2. Поскольку эффективная масса постоянна в этой области концентраций, то из формулы (3.2) следует, что t пропорционально N‑1/2.

Рисунок 3.2. Поглощение свободными носителями в Ge (Т = 4,2 К) при 2,4 мкм.