- •1. Старославянский язык и его происхождение. Старославянский язык в системе

- •2. Диалектная основа старославянского языка.

- •3. Славянские азбуки, их происхождение.

- •Древнейшие памятники старославянского языка.

- •Система гласных фонем старославянского языка. Позиционные изменения гласных.

- •Нелабиализованные/лабиализованные (о, ю, ѧ);

- •Переднего ряда/непереднего ряда

- •Верхнего/среднего/нижнего подъема.

- •Редуцированные гласные ъ и ь. Сильное и слабое положение редуцированных.

- •Сильная позиция:

- •Слабая позиция:

- •Образование редуцированных ы и и.

- •Процесс падения редуцированных, хронология, отражение на письме.

- •Употребление гласных в начале слова.

- •Система согласных фонем старославянского языка.

- •11. Классификация согласных фонем по признаку твердости/мягкости.

- •12. Позиционные изменения согласных.

- •13. Позднейшие изменения согласных.

- •14. Фонетическая структура слога в старославянском языке.

- •16. Происхождение гласных старославянского языка.

- •17. Основные фонетические процессы эпохи праславянского языка. Тенденция к построению слога по принципу восходящей звучности. Утрата конечных согласных.

- •18.Упрощение консонантных групп.

- •19. Монофтонгизация дифтонгов в праславянском языке.

- •20. Судьба дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. Образование носовых гласных.

- •21. Судьба дифтонгических сочетаний *or, *ol в начале слова перед согласными.

- •23.Изменение дифтонгических сочетаний типа *tort*tolt*tert*telt

- •24. Закон слогового сингармонизма. Общая характеристика.

- •25. Первая палатализация задненебных согласных.

- •26. Вторая палатализация задненебных согласных.

- •27. Третья палатализация задненебных согласных, ее особенности.

- •28. Палатализация согласных перед [j].

- •29. Изменение групп согласных перед [j].

- •30. Имя существительное. Основные грамматические категории.

- •31. Именное склонение. Распределение имен по типам склонения в истории праславянского языка.

- •32. Склонение существительных с основой на *a/*ja

- •33. Склонение существительных с основой на *o/jo.

- •Мужской род:

- •Средний род:

- •34. Склонение существительных с основой на *I.

- •35. Склонение существительных с основой на *u.

- •36. Склонение существительных с основой на *u.

- •37. Склонение существительных с основой на согласный.

- •38. Имя прилагательное. Склонение именных форм прилагательных.

- •39. Местоименные формы прилагательных. Происхождение и особенности склонения.

- •40. Степени сравнения прилагательных.

- •41. Склонение форм сравнительной степени прилагательных: именные и местоименные формы.

- •42. Местоимение. Разряды местоимений. Личные местоимения 1-го и 2-го лица.

- •43. Склонение личных местоимений и возвратного местоимения себе. Тип склонения личных местоимений:

- •44. Особенности указания на 3-ее лицо или предмет в старославянском языке.

- •45. Особенности склонения неличных местоимений.

- •46. Глагол. Основные грамматические категории глагола в старославянском языке.

- •47. Глагольные основы и глагольные классы.

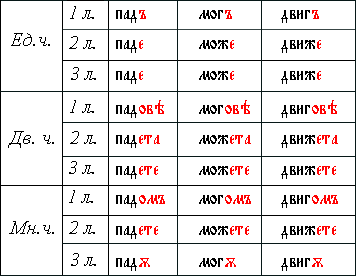

- •48. Спряжение глаголов в настоящем времени.

- •49. Система форм будущего времени. Простое будущее время.

- •50. Будущее сложное I.

- •51. Будущее сложное II.

- •52. Система прошедших времен в старославянском языке. Простой (асигматический) аорист.

- •Происхождение окончаний простого аориста

- •53. Старый (нетематический) сигматический аорист.

- •54. Новый (тематический) сигматический аорист.

- •55. Имперфект. Значение и особенности образования.

- •56. Перфект. Значение и образование.

- •57. Плюсквамперфект. Значение и образование.

- •62. Действительные причастия настоящего времени. Склонение кратких и полных форм причастий.

- •63. Действительные причастия прошедшего времени. Склонение кратких и полных форм причастий.

- •64. Действительные причастия прошедшего времени: несклоняемые формы.

- •65. Страдательные причастия настоящего времен. Склонение кратких и полных форм.

- •66. Страдательные причастия прошедшего времени. Склонение кратких и полных форм.

49. Система форм будущего времени. Простое будущее время.

Особое образование форм будущего времени, представленное в истории некоторых индоевропейских языков, было утрачено славянскими языками давно. Не отразились эти формы и в старославянских памятниках. Уже в праславянском языке будущее время передавалось другими способами. В старославянском языке значение действия, которое будет происходить в будущем, могло выражаться при помощи глаголов в форме настоящего времени. Глаголы настоящего времени, употребленные в значении будущего времени, могли быть как совершенного, так и несовершенного вида (ср. русск: Завтра я иду на работу). Значение будущего времени, не связанное непосредственно с видовыми различиями, определялось контекстом:

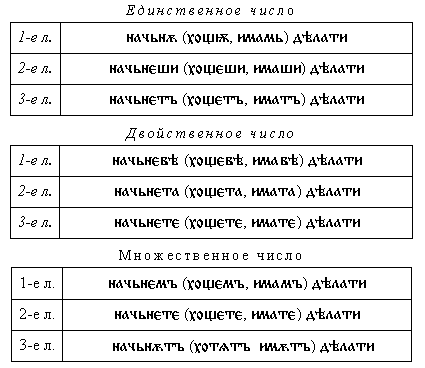

50. Будущее сложное I.

Будущее сложное I, в отличие от будущего сложного II, имело абсолютное значение, то есть указывало на действие, которое произойдет после момента речи. Оно выражалось инфинитивом в сочетании с формами настоящего времени трех вспомогательных глаголов:

![]()

При этом спрягаемый глагол не только выполнял функцию грамматического элемента, но и сохранял некоторое лексическое значение:

51. Будущее сложное II.

Будущее сложное II, в отличие от будущего

сложного I, имело относительное значение.

Оно употреблялось только в сложных

предложениях и обозначало будущее

действие, чьи результаты предшествовали

другому будущему действию. Оно

образовывалось сочетанием несклоняемого

действительного причастия прошедшего

времени на [-l] с формами простого будущего

времени глагола

![]() :

:

52. Система прошедших времен в старославянском языке. Простой (асигматический) аорист.

В старославянском языке значение действия, которое происходило в прошлом, выражалось при помощи четырех грамматических времен: аорист; имперфект; перфект; плюсквамперфект. Такое же состояние системы прошедших времен было засвидетельствовано памятниками других древних славянских языков: древнерусского, древнечешского и т.д. Это дает основание говорить о четырех прошедших временах в праславянском языке. Причем из индоевропейского языка праславянский унаследовал лишь некоторые типы аориста. Формальные средства других грамматических времен были славянской инновацией. В определении значения аориста в его противопоставленности имперфекту в лингвистической литературе нет единого мнения. Широко распространено мнение, что аорист обозначал действие непродолжительное, точечное, неповторяющееся, то есть отношения между аористом и имперфектом близки к видовым. Из такого определения простых прошедших времен и исходит так называемая видовая теория. В работах других лингвистов, например, О. Есперсена, высказывается иная точка зрения: при помощи аориста и имперфекта передавалось различие в темпе описываемых событий. Аорист обозначает единичное, неповторяющееся действие в прошлом, которое завершено и никак не соотносится с настоящим. Цепочка аористных форм обозначает последовательно сменяющие друг друга действия в прошлом. Формы аориста по преимуществу образуются от глаголов совершенного вида. Случаи образования аориста от основ несовершенного вида в старославянском относительно редки. В старославянских памятниках присутствуют формы трех типов аориста, первые два из которых были унаследованы из индоевропейского языка, а третий развился уже на славянской почве: простой, или асигматический; старый сигматический; новый сигматический. Простой (асигматический) аорист – одна из трех форм аориста, зафиксированных старославянскими памятниками. Он восходит к древнему индоевропейскому атематическому аористу (или имперфекту). Простой аорист является наиболее старым образованием. Он встречается в глаголических памятниках (Зографском, Мариинском Евангелиях) и почти отсутствует в более поздних кириллических памятниках, например, в Супрасльской рукописи. Простой (асигматический) аорист образовывался путем присоединения вторичных окончаний к основе инфинитива. Он известен только от основ на согласный. Вторичные окончания присоединялись к основе инфинитива с помощью тематических глаcных [ ] (в первом лице всех чисел и в третьем лице множественного числа) и [ ] (во всех остальных формах). Если основа кончалась на заднеязычный согласный, то перед тематическим гласным [ ] он подвергался действию первой палатализации.