- •Глава 1 введение

- •1.2 Основные сырьевые источники органических соединений

- •1.3 Классификация органических соединений

- •1.4 Номенклатура органических соединений

- •1.4.1 Тривиальная номенклатура

- •1.4.2 Рациональная номенклатура

- •1.4.3 Номенклатура июпак

- •1.4.3.1. Номенклатура июпак для алифатических углеводородов.

- •Глава 2 теоретические представления в органической химии

- •2.1 Типы химических связей

- •2.2 Образование ковалентных связей атомами углерода (σ- и π-ковалентные связи)

- •2.3 Общие представления о механизмах химических реакций

- •2.3.1 Свободнорадикальные реакции

- •2.3.2 Ионные реакции

- •2.4 Пространственное расположение атомов в молекуле. Конформация молекул

- •Глава 3 алифатические углеводороды алканы,алкены, алкины и алкадиены

- •3.1 Алканы: определениек,изомерия и номенклатура

- •3.1.2 Способы получения алканов

- •3.1.3 Химические свойства

- •Радикальное галогенирование

- •Нитрование

- •Сульфирование, сульфоокисление, сульфохлорирование

- •Окисление

- •Крекинг углеводородов при высоких температурах

- •Задачи для самопроверки

- •3.2 Алкены: определение, изомерия, номенклатура

- •3.2.1 Способы получения

- •3.2.2 Химические свойства

- •3.3. Алкадиены: определение, изомерия, номенклатура

- •3.3.1 Способы получения важнейших диенов

- •3.3.2 Химические особенности 1,3-алкадиенов

- •3.4. Алкины: определение, изомерия, номенклатура

- •3.4.1. Способы получения.

- •3.4.2. Химические свойства

- •Глава 4 карбоциклические соединения

- •4.1. Алициклический ряд: определение, изомерия, номенклатура

- •4.1.1 Способы получения

- •4.1.2. Химические свойства

- •4.1.3. Современные представления о строении моноциклоалканов.

- •4.2. Ароматические углеводороды

- •4.2.1. Строение бензола

- •4.2.2. Способы получения

- •4.2.3. Химические свойства

- •4.3.4. Правила ориентации в бензольном кольце

- •4.2.5. Механизм ориентирующего влияния заместителей

- •4.3. Многоядерные ароматические соединения с неконденсированными и конденсированными бензольными ядрами

- •4.3.1. Основные способы получения

- •4.3.2. Химические особенности

- •Функциональные производные углеводородов

- •Глава 5 галогенопроизводные

- •5.1. Галогенопроизводные: определение, изомерия, номенклатура

- •5.2. Способы получения

- •5..3 Химические свойства

- •Глава 6 кислородсодержащие органические соединения

- •6.1. Спирты: определение, изомерия, номенклатура

- •6.1.1. Способы получения

- •6.1.2 Физические свойства спиртов

- •6.1.3. Химические свойства

- •6.1.4 Понятие о непредельных и многоатомных спиртах

- •6.2. Фенолы: определение, изомерия, номенклатура

- •16.2.1. Способы получения

- •6.2.2. Химические свойства

- •6.3. Простые эфиры: определение, изомерия, номенклатура

- •6.3.1. Способы получения

- •6.3.2. Химические свойства

- •6.3.3. Окись этилена (эпоксисоединения)

- •6.4. Оксосоединения (альдегиды и кетоны)

- •6.4.1. Определение, изомерия и номенклатура оксосоединений

- •6.4.2. Способы получения

- •6.4.3. Химические свойства

- •6.4.4. Понятие о непредельных альдегидах и кетонах

- •6.4.5. Особенности получения и химические свойства хинонов

- •Задачи для самопроверки

- •6.5. Одно и многоосновные карбоновые кислоты и их производные: определение, изомерия, номенклатура

- •6.5.1. Способы получения

- •6.5.2. Химические свойства

- •6.5.3. Особенности предельных и непредельных кислот

- •Задачи для самопроверки

- •Глава 7. Серосодержащие соединения

- •7.1. Органические соединения двухвалентной серы (Тиолы, сульфиды, дисульфиды)

- •7.2. Сульфиновые кислоты и их производные

- •7.3. Сульфоновые кислоты и их производные. Сульфоны.

- •Глава 8. Азотсодержащие органические соединения

- •8.1 Нитросоединения: определение, изомерия, номенклатура.

- •8.1.1. Способы получения

- •8.1.2. Химические свойства

- •Задачи для самопроверки

- •8.2 Амины: определение, изомерия, номенклатура

- •8.2.1 Способы получения

- •8.2.2. Химические свойства

- •8.2.3. Понятие о диаминах

- •Задачи для самопроверки

- •8.3. Диазо- и азосоединения: определение, изомерия, номенклатура

- •8.3.1. Способы получения

- •8.3.2 Физические и химические свойства

- •II. Реакции без выделения азота

- •Задачи для самопроверки

- •Глава 9 . Гетерофункциональные соединеия

- •9.1. Гидроксикислоты: определение, изомерия, номенклатура

- •9.1.1. Способы получения

- •9.1.2. Химические свойства

- •9.1.3. Оптическая изомерия гидроксикислот

- •9.1.4. Ароматические гидроксикислоты и их производные

- •Задачи для самопроверки

- •9.2. Альдегидо- и кетокислоты: определение, изомерия, номенклатура

- •9.2.1. Способы получения

- •9.2.2. Химические особенности

- •9.2.3. Применение ацетоуксусного эфира в органическом синтезе

- •Задачи для самопроверки

- •9.3. Аминокислоты: определение, изомерия, номенклатура

- •9.3.1. Способы получения

- •9.3.2. Химические свойства

- •Задачи для самопроверки

- •Глава 10. Гетероциклические соединения

- •10.1. Определение и классификация гетероциклических соединений.

- •10.2. Пятичленные гетероциклические соединения: изомерия, номенклатура, ароматический характер.

- •10.2.1. Способы получения пятичленных гетероциклических соединений.

- •10.2.3. Химические свойства

- •10.3. Понятие о конденсированных гетероциклах (индол)

- •10.4. Шестичленные гетероциклические соединения: изомерия, номенклатура

- •10.4.1. Химические свойства.

- •Глава 11. Липиды

- •11.1.Определение, классификация изомерия, номенклатура

- •11.2. Простые липиды. (Жиры, масла)

- •10.3. Сложные липиды. Понятие о фосфолипидах.

- •10.4. Понятие о циклических липидах

- •Глава 12. Углеводы

- •12.1. Определение, классификация, изомерия, номенклатура.

- •12.2. Моносахариды: строение, оптическая изомерия.

- •12.3.Химические свойства моносахаридов.

- •12.4. Олигосахариды: особенности строения, химические свойства

- •12.5. Несахароподобные полисахариды: крахмал, гликоген, клетчатка.

- •Глава 13. Пептиды и белки

- •13.1. Протеиногенные аминокислоты

- •13.2. Понятие о строении пептидов.

- •13.3. Особенности строения белков

- •Глава 14. Нуклеиновые кислоты

- •14.1. Понятие о составе и строении нуклеиновых кислот

- •14.2. Классификация и биологическая роль нуклеиновых кислот

6.5.3. Особенности предельных и непредельных кислот

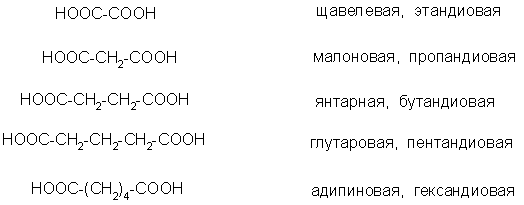

К двухосновным предельным кислотам относятся:

Эти кислоты получают теми же методами, что и одноосновные: окислением гликолей, омылением динитрилов и т.д.

Двухосновные кислоты – бесцветные кристаллические вещества, растворимые в воде.

Для многоосновных кислот характерны все реакции протекающие с одноосновными кислотами, причем возможно взаимодействие как по одной функциональной группе, так и по всем имеющимся группам. Например, двухосновные кислоты содержат две карбоксильные группы, поэтому они дают два ряда производных; средние и кислые соли, полные и неполные сложные эфиры.

Вместе с тем наличие двух карбоксилов в одной молекуле обусловливает некоторые особенности в химических свойствах двухосновных кислот.

1. В зависимости от взаимного расположения карбоксильных групп в углеродной цепи. Они по разному ведут себя при нагревании.

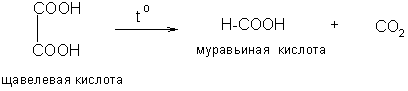

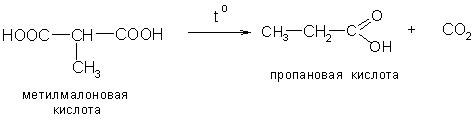

а) Щавелевая и малоновая кислоты и одно- и двухзамещенные гомологи последней при нагревании декарбоксилируются:

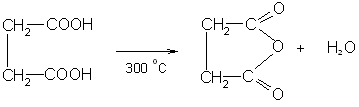

б) янтарная и глутаровая кислоты и их гомологи при нагревании образуют циклические ангидриды

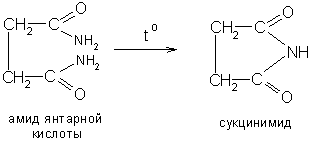

в) полный амид янтарной кислоты и ее гомологов при нагревании образуют имид:

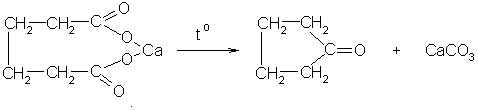

г) при пиролизе кальциевых или бариевых солей адипиновой, пимелиновой, пробковой кислот образуются циклические кетоны с отщеплением СО2:

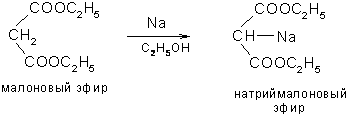

2. В малоновой кислоте две карбоксильные группы, связанные с метиленовой группой, обуславливают на последней значительный недостаток электронной плотности, что приводит к повышению реакционной способности атомов водорода в этой группе. С участием этих атомов малоновая кислота вступает в различные реакции замещения.

В эфирах малоновой кислоты они легко замещаются атомами щелочных металлов:

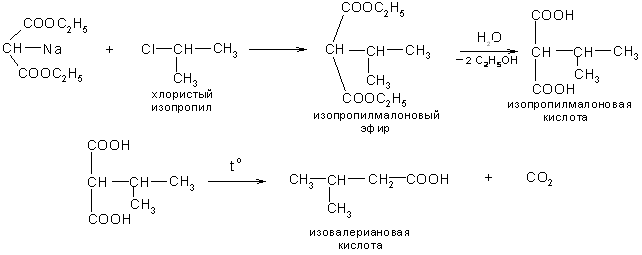

Натриймалоновый эфир весьма устойчив и способен реагировать с различными галогенсодержащими соединениями. Это его свойство используется для синтеза различных карбоновых кислот.

Непредельные карбоновые кислоты

Появление кратной связи в радикале кислоты приводит к появлению свойств непредельных соединений. Т.е. эти кислоты способны как к превращениям по карбоксильной группе (диссоциация, образование солей, эфиров, ангидридов, галогенангидридов, амидов, нитрилов), так и по кратной связи (присоединение водорода, галогена, галогеноводорода, мягкое окисление и т.д.).

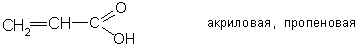

Простейшими представителями непредельных кислот являются:

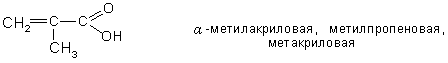

Вследствие взаимного влияния карбоксила и кратной связи присоединение галогеноводородов к α, β-непредельным кислотам происходит против правила Марковникова:

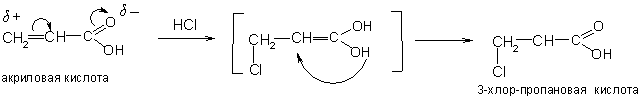

Наиболее простые ненасыщенные двухосновные кислоты – фумаровая и малеиновая. Они имеют одну и ту же структурную формулу, но разные пространственные конфигурации. Фумаровая – транс-, а малеиновая – цис- изомер:

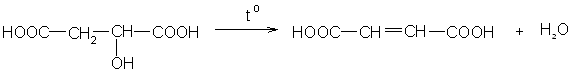

Обе могут получаться при нагревании яблочной кислоты в зависимости от условий:

Малеиновую кислоту в промышленных масштабах получают при каталитическом окислении бензола или нафталина кислородом воздуха (см. главу «Ароматические углеводороды»).

Эти кислоты резко отличаются по физическим и некоторым химическим свойствам. Фумаровая кислота имеет температуру плавления 287-288оС, малеиновая кислота плавится при 130оС. Фумаровая кислота плохо растворима в воде, малеиновая – очень хорошо.

Эти кислоты сходны между собой по реакциям присоединения по месту двойной связи (водорода, галогена, галогеноводорода). Окисление фумаровой и малеиновой кислот слабыми окислителями (разбавленный раствор перманганата калия) приводит к винным кислотам.

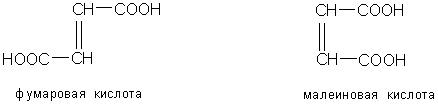

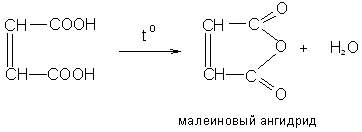

Обе кислоты способны за счет карбоксильных групп образовывать соли, сложные эфиры, амиды и некоторые другие производные кислот. Однако фумаровая кислота не дает циклического ангидрида, а малеиновая его образует:

Малеиновая кислота под действием брома, йода, азотной кислоты легко переходит в более устойчивую форму – фумаровую кислоту. Обратный переход осуществляется под действием ультрафиолетовых лучей.