- •Пространственный аспект градообразующей функции

- •Формы пространственно-территориального роста города

- •Планировочные концепции формообразования города

- •Функциональное обоснование композиции генерального плана города

- •Геометрические формы планировки города

- •Центрично-круговые формы городских планов

- •Линейно-полосовые формы городских планов

- •Квадратно-решетчатые формы городского плана

- •Территориальный рост и трансформация городского плана

- •Композиционная связь города и ландшафта

- •Ландшафтно-планировочная композиция населенных мест малой и средней величины

- •Пространственные формы экологической компенсации жилой среды города

- •Композиционные возможности контактов жилища с природой при многоэтажной застройке

- •Архитектурно-композиционные пределы интенсификации жилой застройки города

- •Компоновка городской застройки по принципу пешеходной доступности

- •Функционально-экологическая несовместимость пешеходных и транспортных путей в композиции города

- •Компактная планировочная композиция городского центра

- •Протяженная композиция плана городского центра

- •Вертикальное развитие пространственных форм городского центра

- •Зрительное восприятие и архитектурная оценка композиции городских ансамблей

Территориальный рост и трансформация городского плана

В процессе развития городские планы, как правило, обнаруживают тенденцию необратимо менять свои формы от простых к сложным таким образом, что в начале эволюции, например, оказывается центрично- круглый план, затем следуют линейные формы и, наконец, — разновидности квадратно-решетчатых структур. В реальных условиях трансформация планировочной структуры протекает не так гладко, подвергаясь нарушениям, аномалиям и принимая иногда противоречивые и промежуточные формы. При территориальном росте большинства крупных городов, сложившихся как компактные, возникает характерная функционально-композиционная проблема — наложение на существующий радиально-кольцевой план новой решетки пересекающихся магистралей, касательных к центральному городскому ядру. Такие «тангенциальные», или «хордовые», направления неоднократно предлагались проектировщиками для Москвы начиная с 1930-х годов.

Морфологический смысл трансформации радиального плана в тангенциальный можно уяснить из сравнительного анализа трех условных схем пересечения транспортных магистралей в городском центре:

А — радиальные направления сходятся в одну точку, где требуется единственное пересечение в разных уровнях, разрезающее городской центр на узкие секторы;

Б — кольцевой транзитный узел не разрезает центра, но на объездном кольце образуются несколько пересечений на примыканиях радиусов;

В — касательный объезд центра допускает всего два простых пересечения на каждом сквозном транзитном направлении (табл. 24).

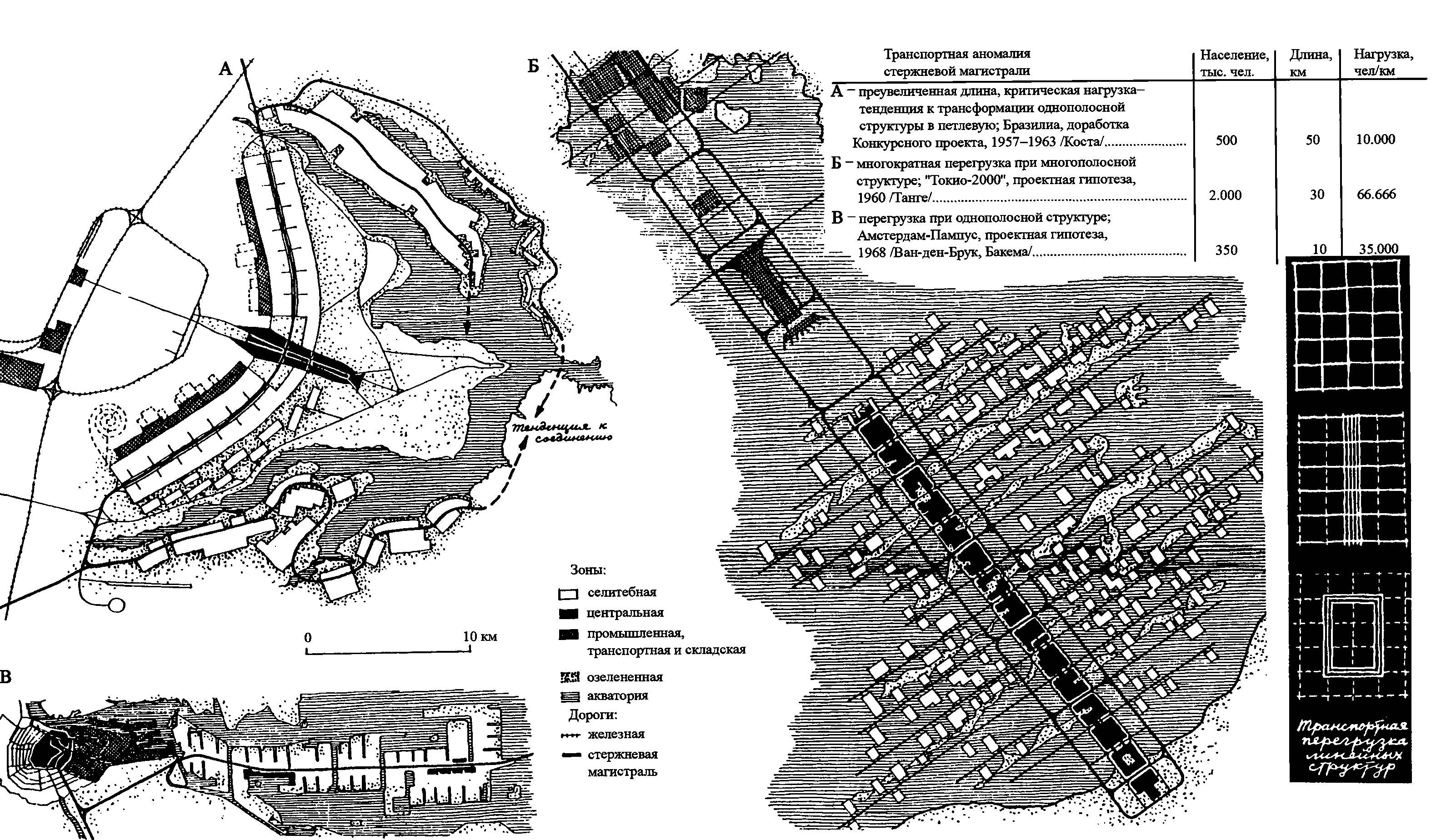

Примером прогрессирующего несоответствия композиции плана реальному размеру города может служить новая столица Бразилии, которую Л. Коста запроектировал первоначально в простой линейной форме. Получивший Первую премию на конкурсе, проект был осуществлен в натуре. Затем, развиваясь в оба конца, город начал охватывать акваторию искусственного озера. Постепенно протяженность главной магистрали выросла до 50 км, а ее концы, удлиняясь в южном направлении, сомкнулись на противоположном берегу озера. Когда это произошло, то линейная форма плана превратилась в кольцевую. При дальнейшем росте города следует ожидать новых дорожных соединений внутри кольца и образования многопетлевой формы плана, которая в дальнейшем уже готова трансформироваться даже в решетчатую с последующим уплотнением городской среды.

Несостоятельность вторично-линейной формы плана для крупнейшего города видна на другом примере — на предложении по застройке Токийской бухты, сделанном К. Танге в 1960-е годы. Здесь единственная многополосная продольная автомагистраль длиной 30 км получила бы огромную перегрузку движения при слишком длинных, до 20 км, поперечных тупиковых направлениях. Соединение этих тупиков дублерами главной магистрали разгрузило бы ее, но тогда вторично-линейная форма плана превратилась бы в квадратно-решетчатую.

Смысл морфологической трансформации линейных форм плана в квадратно-решетчатые можно уяснить при рассмотрении условных графических схем, где транспортная нагрузка принята пропорциональной количеству клеток чертежа, а все планировочные формы — равновелики. Сравнивая эти три схемы, можно сделать следующую качественную оценку данных планировочных форм в самом общем виде:

А — в квадратно-решетчатом плане равномерная транспортная нагрузка любого отрезка дороги условно равна единице;

Б — во вторично-линейном плане, за счет отсутствия транспортных связей между тупиками, главная продольная магистраль нагружена в несколько раз больше, чем любая дорога квадратно-решетчатого плана;

В — в линейно-кольцевом плане главная замкнутая в кольцо магистраль нагружена в 2—3 раза меньше, чем во вторично-линейном плане, но в 2—3 раза больше, чем любая дорога квадратно-решетчатого плана, по причине отсутствия поперечных подъездов с внутренней и наружной сторон кольца.

Однако количественную характеристику такой закономерности можно определить только в конкретных случаях, учитывая численность населения, характер застройки, вид транспорта, и геометрию городского плана (табл. 25).

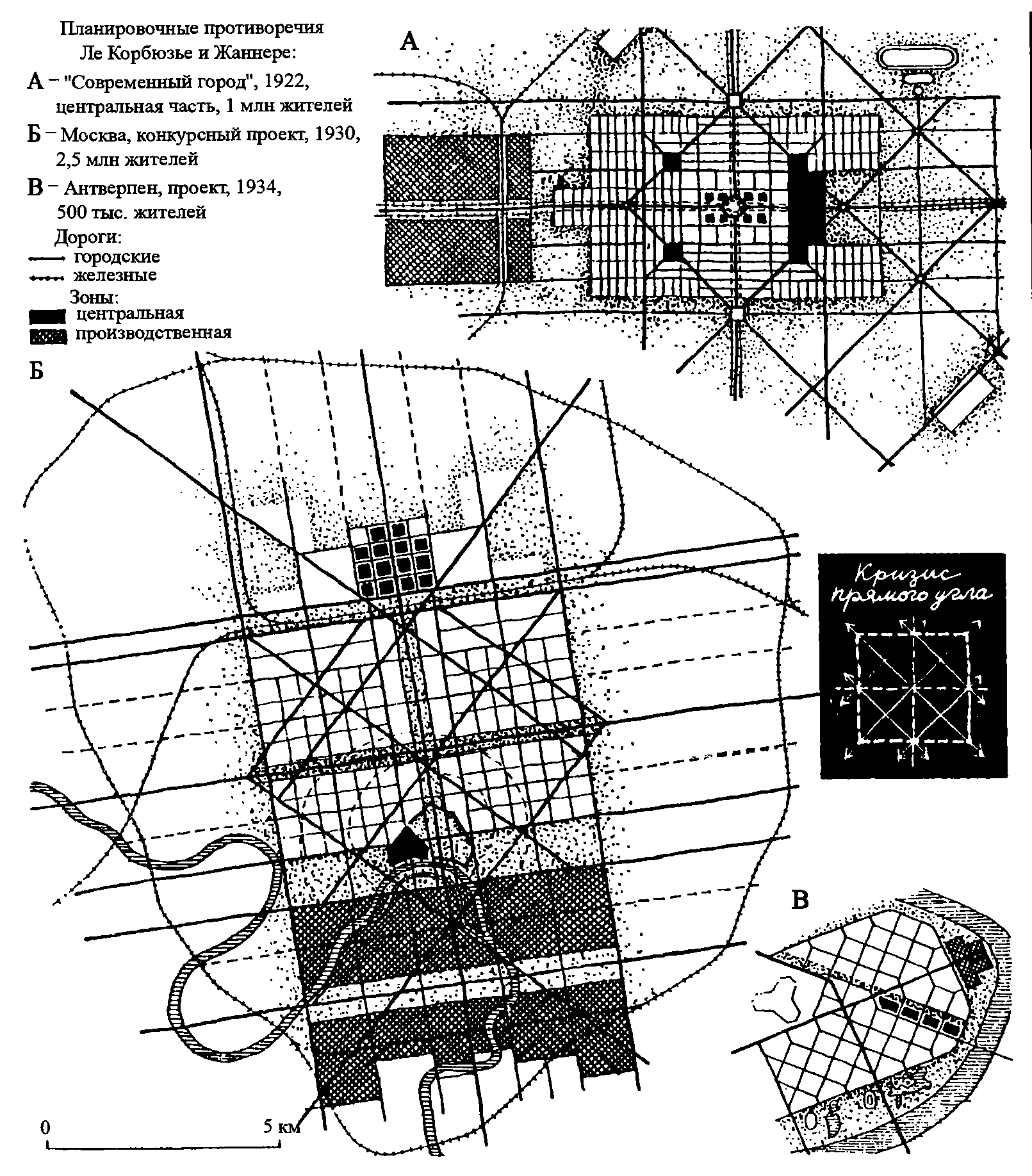

Приведенные выше абстрактные концепции 1930-х годов при аналитическом рассмотрении обнаруживают несоответствие требованиям практической реальности:

~ простая линейная схема С.М. Горного не могла охватить территорию всей Москвы, при детализации проекта она трансформировалась во вторично-линейную, а затем неизбежно превратилась бы в квадратнорешетчатую планировочную структуру;

~ дугообразно-линейная планировочная форма — «парабола» Н.А. Ла- довского — при росте Москвы на северо-запад замкнулась бы и трансформировалась сначала в линейно-кольцевую, а затем — в косоугольнорешетчатую планировочную структуру;

~ линейная форма планировочного развития города, предложенная в 1960-е годы К.А. Доксиадисом и названная ее автором «динаполис», которая напоминала «параболу» Ладовского, при строительстве Исламабада трансформировалась в квадратно-решетчатую форму с кварталами размером 2x2 км.

По последней планировочной модели Доксиадис рекомендовал применять метод «динаполис» для таких крупнейших городов как Бейрут, Вашингтон, Каракас, Копенгаген. Однако размеры этих городов, их ландшафтно-топографические условия и реальные тенденции роста противоречили концепции «динаполис» (табл. 26).

Приемы композиции городского плана центрично-круглой формы

Центрично-круглые планы в групповых формах градообразования

Компоновка плана крупнейшего города с применением

изохронных линий

Приемы композиции городского плана первичной линейно-полосовой формы вдоль транспортного пути

Примеры композиции линейно-кольцевой формы плана в городах разной величины

Приемы композиции сложной линейно-кольцевой формы плана крупного города

Приемы композиции ветвистой и петлевой формы

плана в малом городе

Приемы композиции ветвистой формы плана в городах разной величины

Приемы композиции вторично-линейной формы * ® плана крупного города

Приемы композиции вторично-линейной формы плана в городах разной величины

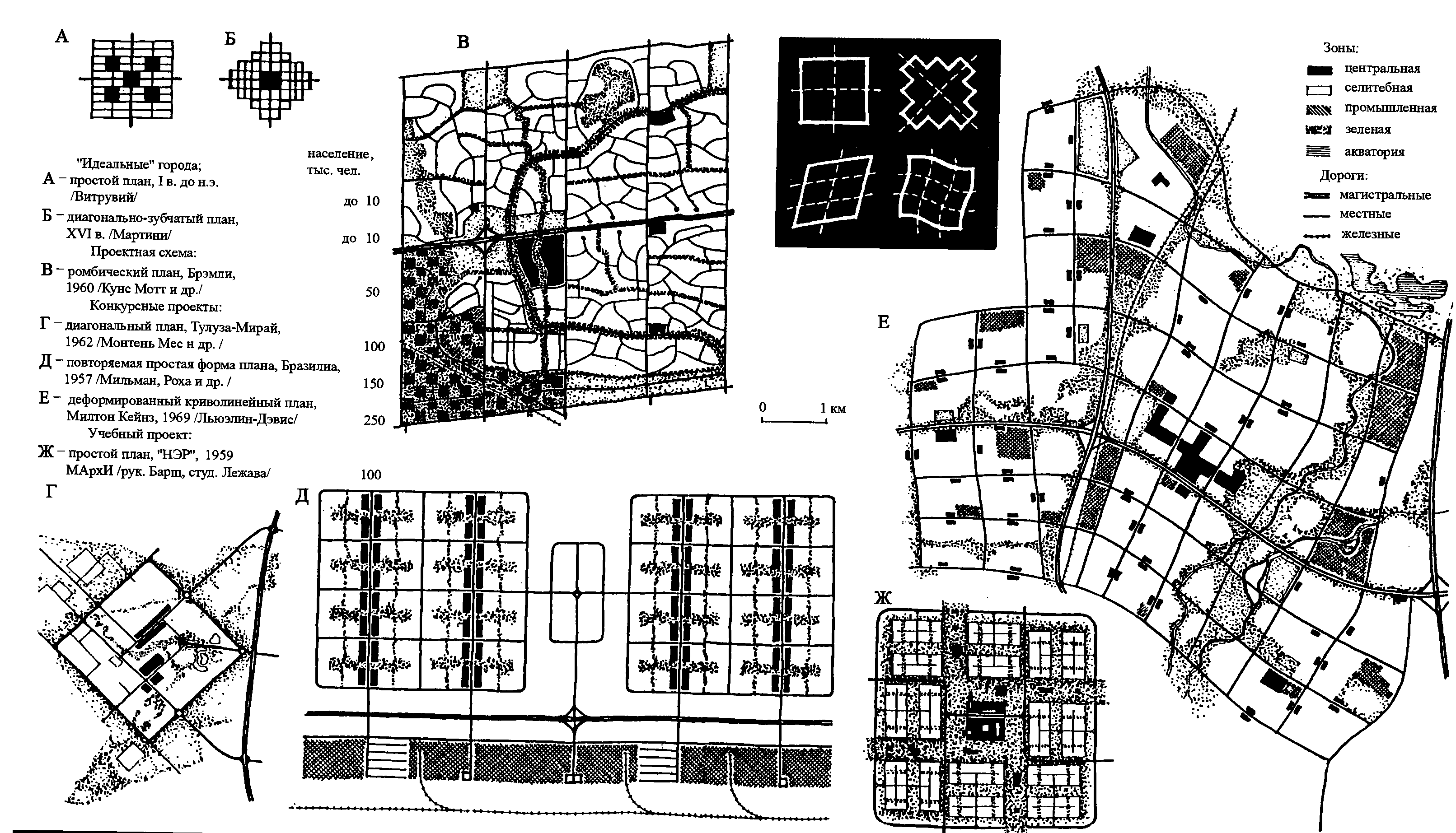

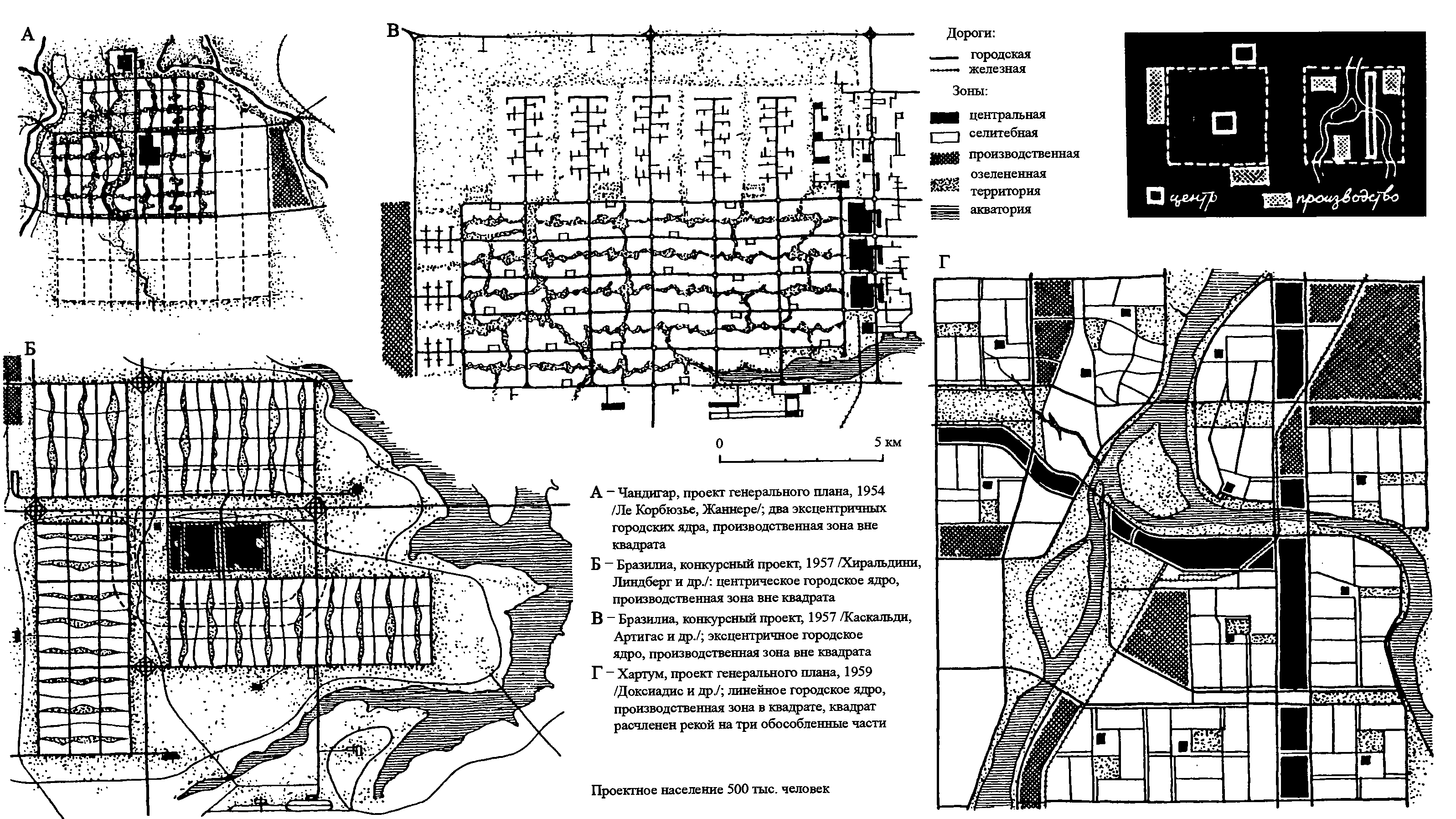

Приемы композиции квадратного городского плана

Композиционные и функциональные противоречия квадратной формы плана в крупном городе

Приемы композиции квадратной формы плана в городах разной величины

Примеры диагональных направлений в квадратном плане города

Пр имеры

композиции городского плана из квадратных

имеры

композиции городского плана из квадратных

обособленных элементов

Трансформация радиально-кольцевой планировочной структуры крупнейшего города в тангенциальную

Композиционные и функциональные противоречия линейной формы плана в крупном городе

Усложнение и трансформация городского плана в зависимости от увеличения размеров города

Глава третья ЛАНДШАФТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (табл. 27-36)