Министерство Сельского Хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Пермская Государственная Сельскохозяйственная Академия имени Д.Н. Прянишникова»

Кафедра почвоведения

Контрольная работа

По дисциплине «Почвоведение»

Выполнил студент:

Факультета заочного образования

Курс 3

ЛДБ 10-4710

Фаттахов Константин

Проверил:

Пермь 2012г.

Содержание

Классификация, свойства и распространение дерново-карбонатных почв…..3

Классификация, свойства и распространение дерново-бурых почв.………….8

Использование зерновых почв в условиях Пермской области……………….14

Список использованных источников…………………………………………..22

Классификация, свойства и распространение дерново-карбонатных почв

Дерновые почвы образуются под чистыми ассоциациями луговой травянистой растительности на любых породах, а под травянистыми или мохово-травянистыми лесами — на карбонатных или богатых первичными минералами породах. Почвообразовательный процесс, под воздействием которого формируются дерновые почвы, называется дерновым. Наиболее существенной особенностью дернового процесса является накопление гумуса, питательных веществ и создание водопрочной структуры в верхнем горизонте.

Дерновые почвы в европейской части СССР встречаются в Прибалтийских республиках, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининской, Московской и других областях. В Восточной Сибири широко распространены мерзлотно-таежные дерновые почвы, дерново-лесные почвы, а в Якутии — дерново-лесные палевые, большей частью осолоделые почвы под покровом лиственнично-брусничной тайги. Дерновые почвы встречаются также на Дальнем Востоке, Камчатке и Курильских островах. Общая площадь дерновых почв более 9 млн. га, из них около 5 млн. га на Камчатке и в Восточной Сибири.

Среди дерновых почв выделяют дерново-карбонатные. Они формируются в местах выхода на поверхность известняков, доломитов, мела, обогащенных известняком моренных отложений при нормальном увлажнении под травянистой растительностью. Занимают площадь 0,1% пахотных земель, встречаясь мелкими пятнами в Минской, Брестской, реже Витебской области.

Дерново-карбонатные почвы являются азональными и образуются на карбонатных породах, залегающих на небольшой глубине. Дерново-карбонатные почвы развиваются в автоморфных условиях и в целом имеют примитивный тип водного режима. Благодаря высокому содержанию кальция в подстилающий горной породе, органические кислоты быстро нейтрализуются и в виде гуматов кальция накапливаются в верхнем почвенном горизонте. Именно поэтому перегнойный горизонт имеет темный цвет, нейтральную реакцию и хорошо выраженную зернистую структуру.

Классификация:

Дерново-карбонатные почвы делятся на следующие подтипы:

Дерново-карбонатные типичные

Дерновоткарбонатные выщелоченные

Дерново-карбонатные оподзоленные

По родам:

Известковые

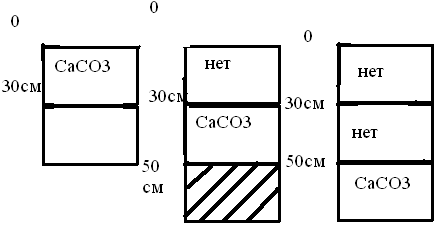

Содержание гумуса в дерново-карбонатных почвах колеблется от 5 до 7 %. Дерново-карбонатные почвы подраделяются на 3 подтипа, каждому из которых присущ свой морфологический профиль: 1) типичные дерново-карбонатные почвы имеют хорошо развитый перегнойный горизонт, залегающий непосредственно на материнской породе. Слой карбонатов прослеживается уже на поверхности почвы или в пределах от 0 до 30 см. Для типичных дерново-карбонатных почв характерно сравнительно высокое содержание гумуса - 4 – 6 %. 2) дерново-карбонатные выщелоченные почвы имеют в своем профиле хорошо выраженный переходный горизонт буроватого цвета, вскипающий от соляной кислоты с глубины 40 – 60 см. Гумусовый горизонт имеет нейтральную или слабо кислую реакцию; содержание гумуса составляет 3-5 %. 3) дерново-карбонатные оподзоленные почвы ниже перегнойного горизонта имеют хорошо выраженный подзолистый горизонт палевого цвета и слабокислую реакцию. Вскипание от соляной кислоты начинается с глубины около 60 см. Содержание гумуса в дерново-карбонатных оподзоленных почвах не превышает 3 %. Дерново-карбонатные почвы всех трех подтипов повсеместно распаханы и интенсивно используются в сельском хозяйстве. 2 Бурые лесные почвы встречаются на северо-западе Беларуси и формируются на возвышенных участках, сложенных рыхлыми горными породами.

Силикатно известковые

Недоразвитые

Свойства:

Дерновые автоморфные почвы с поверхности имеют подстилку мощностью 2—7 см. Ниже подстилки расположен гумусовый (дерновый) горизонт (серого или темно-серого цвета, с комковато-зернистой структурой. Иногда в нижней части горизонта обнаруживаются признаки оподзоливания в виде посветления и появления ремнеземистой присыпки. Эту часть горизонта выделяют в самостоятельный подгоризонт. Ниже гумусового горизонта идет переходный горизонт, а затем почвообразующая порода или (при малой мощности рыхлой выветренной породы) непосредственно подстилающая порода.

Дерново-карбонатные типичные почвы формируются преимущественно на маломощном элювии известковых пород. Мощность профиля небольшая (30—50 см). Вскипают от 10%-ной НС1 с поверхности или в пределах горизонта Почвы щебнисты и характеризуются неустойчивым водным режимом. Используются преимущественно под выгоны или находятся под лесными насаждениями, в пашню вовлекаются редко. Широко распространены в Прибалтийских республиках и на силурийском плато в пределах Ленинградской области. Подтип дерново-карбонатных выщелоченных почв развивается на более мощной толще элюводелювия карбонатных пород. Профиль верхнего горизонта слабокислая (рНКС1 5,5—6,5), вскипает ниже гумусового горизонта. Подтип дерново-карбонатных оподзоленных почв характеризуется наличием признаков оподзоленности, то выявляется не только морфологически, но и по данным распределения ила, полуторных окислов и Si02 по профилю почвы. Реакция в гумусовом горизонте слабокислая, вскипает в нижней части горизонта. Дерново-карбонатные выщелоченные и дерново-карбонатные оподзоленные почвы обладают высоким природным плодородием и относятся к лучшим почвам таежно-лесной зоны.

Дерново-глеевые почвы сохраняют признаки дерновых почв, но, кроме того, характеризуются отчетливо выраженным оглеением и образованием оторфованной подстилки и перегнойного горизонта. Они обладают высоким потенциальным плодородием, но нуждаются в регулировании водного режима. Дерновые почвы разделяются на виды по содержанию гумуса и по мощности гумусового горизонта: перегнойные >12%,

многогумусные 5—12%,

среднегумусные 3—5%,

малогумусные <3%;

маломощные <15 см,

среднемощные >15 см.

Распространение:

Распространение обусловлено геологическим фактором. В том случае незначительная мощность Q отложений и ниже карбонатные породы (известняки, доломиты, мергели) – возникают дерново-карбонатные почвы. (Ломоносовский, южная часть Лен. Области – Лужский район). Дерново-карбонатные - самые плодородные почвы таежно-лесной зоны. Тяжелого механического состава (суглинистые грунты). Формируются под лесами, сложенные ельниками – в древесном ярусе присутствует елка и широколиственные породы (дуб, клен, ясень, вяз), кустарники – лещина. В почвенном покрове хорошо-развитый травянистый покров. Целиком освоены, т. к. плодородные. Профиль: Ao/ Ad/ A1/ B/ C;

A – аккумулятивного типа. Нет А2, -

подзолистого горизонта, потому что

материнские породы карбонатные →

образуются фульвокислоты, просачиваются

в толщу грунта. HCl

+ CaCl2

→ CaCl2

+ H2

CO3

→ H2

O

– аккумулятивного типа. Нет А2, -

подзолистого горизонта, потому что

материнские породы карбонатные →

образуются фульвокислоты, просачиваются

в толщу грунта. HCl

+ CaCl2

→ CaCl2

+ H2

CO3

→ H2

O

CO2

Фульвокислоты нейтрализуются карбонатами из материнской породы (образования фульватов нет):

1. Имеют нейтральную реакцию PH = 6.5 – 7

2. Высокое содержание гумуса (8%) A1

Запасы гумуса 250-300 т. Высокая емкость поглощения до 20-40 мг/экв. Значительное содержание подвижных N и K, негативное: 1.низкое содержание P.

Отличаются высокой каменистостью (обломки известняков, валунов).

Испытывают дефицит влаги (особенно летом), требуют орошения.

Типы дерново-карбонатных:

1. Типичные (самые плодородные).

2. Выщелоченные.

3. Оподзоленные.

Подразделяют на подтипы по глубине вскипания.

Д

ерново-карбонатные

типичные со временем переходят в

дерново-карбонатные выщелоченные, затем

в дерново-карбонатные оподзоленные.

ерново-карбонатные

типичные со временем переходят в

дерново-карбонатные выщелоченные, затем

в дерново-карбонатные оподзоленные.