- •Предмет физики. Методы физического исследования. Физические модели. Роль физики в становлении инженера.

- •2. Элементы кинематики материальной точки. Система отсчёта. Радиус-вектор. Скорость и ускорение как производные радиус-вектора по времени. Уравнения движения. Одномерное движение.

- •3. Криволинейное движение. Нормальное и тангенциальное ускорения.

- •4. Элементы кинематики вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их связь с линейными скоростями и ускорениями.

- •5. Первый закон Ньютона и понятие инерциальной и неинерциальной системы отсчёта. Масса и импульс. Понятие состояния в классической механике.

- •6. Второй закон Ньютона, как уравнение движения. Сила, как производная импульса. Закон сохранения импульса.

- •7. Третий закон Ньютона.

- •8. Механическая система. Центр инерции (масс) механической системы. Теорема о движении центра инерции.

- •9. Работа силы и её выражение через криволинейный интеграл. Консервативные и неконсервативные силы. Работа силы (сил) над одной точкой

- •10. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия материальной точки во внешнем силовом поле. Понятие о градиенте скалярной функции координат.

- •11. Закон сохранения энергии в механике. Общефизический закон сохранения энергии.

- •12. Удар абсолютно упругих и неупругих тел.

- •13. Момент силы и момент импульса.

- •14. Уравнение динамики вращательного движения твёрдого тела.

- •15. Момент инерции материальной точки.

- •16. Момент инерции тела относительно неподвижной оси. Теорема Штейнера.

- •17. Момент импульса механической системы. Закон сохранения момента импульса.

- •18. Кинетическая энергия вращающегося тела.

- •19. Неинерциальные системы отсчёта. Сила инерции. Сила Кориолиса. Основной закон динамики в неинерциальных системах.

- •20. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности.

- •21. Постулаты специальной теории относительности.

- •22. Преобразования Лоренца. Относительность длин и промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей.

- •23. Релятивистский импульс. Основной закон релятивистской динамики материальной точки.

- •24. Взаимосвязь массы и энергии. Соотношение между полной энергией и импульсом частицы. Релятивистское выражение для кинетической энергии.

- •25. Статистический и термодинамический методы исследования.Давление газа с точки зрения мкт

- •26. Уравнение состояния идеального газа

- •27.Средняя кинетическая энергия. Молекулярно кинетическое толкование абсолютной температуры

- •28.Работа газа. Количество теплоты. Теплоемкость

- •30.Число степеней свободы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы

- •31.Барометрическая формула. Распределение Больцмана

- •32.Принцип детального равновесия. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул

- •33.Опытные законы диффузии, теплопроводности и внутреннего трения.

- •34.Молекулярно- кинетическая теория явлений переноса в неравновесной системе

- •35. Работа газа при изменении его объема. Внутренняя энергия термодинамической системы.

- •36.Количество теплоты. Первое начало термодинамики. Применение первого начала к изопроцессам

- •37. Теплоемкость. Удельная и молярная теплоемкости. Зависимость теплоемкости идеального газа от вида процесса. Недостаточность классической теории теплоемкости.

- •38.Адиабатный процесс. Уравнение Паусона

- •39. Обратимые и необратимые тепловые процессы. Круговые процессы.

- •40.Цикл Карно и его кпд. Тепловые двигатели и холодильные машины

- •41. Второе начало термодинамики. Приведенная теплота

- •42. Энтропия. Принцип возрастания энтропии. Энтропия идеального газа

- •43. Третье начало термодинамики

- •44. Термодинамическая вероятность. Определение энтропии неравновесной системы через термодинамическую вероятность состояния.

- •45. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Эффективный диаметр молекул.

- •46.Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ

- •47. Метастабильные состояния. Критическая тачка. Внутренняя энергия реальных газов

- •48. Понятие фазы, фазового равновесия и превращения. Правила фаз Гиббса

- •49.Фазовый переход первого и второго рода. Диаграммы состояния. Тройная точка.

27.Средняя кинетическая энергия. Молекулярно кинетическое толкование абсолютной температуры

Кинети́ческая эне́ргия — энергия механической системы, зависящая от скоростей движения её точек. Часто выделяют кинетическую энергию поступательного и вращательного движения.

T = t + 273

Температура — мера средней кинетической энергии молекул.

![]()

Средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа пропорциональна абсолютной температуре.

<E> = m0<v2>

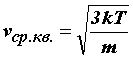

<vкв>

= ![]() 2>

2>

Сравнивая уравнение состояния идеального газа и основное уравнение кинетической теории газов, записанные для одного моля (для этого число молекул N возьмём равным числу Авогадро NА), найдём среднюю кинетическую энергию одной молекулы:

![]() и

и

![]() .

NА=6.02*1023

моль-1

R=

8.31 дж/моль*К

.

NА=6.02*1023

моль-1

R=

8.31 дж/моль*К

Откуда

![]() .

(31)

.

(31)

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы не зависит от её природы и пропорциональна абсолютной температуре газа T. Отсюда следует, что абсолютная температура является мерой средней кинетической энергии молекул.

Величина R/NА = k в уравнении (31) получила название постоянной Больцмана и представляет собой газовую постоянную, отнесенную к одной молекуле: k = 1,38·10-23 Дж/К-23.

Так

как

=

=![]() kТ,

то средняя квадратичная скорость равна

kТ,

то средняя квадратичная скорость равна

Молекулярно-кинетическое толкование абсолютной температуры.

С точки зрения молекулярно-кинетической теории абсолютная температура есть величина, пропорциональная средней энергии поступательного движения молекулы. <e пост>=3/2kT.

28.Работа газа. Количество теплоты. Теплоемкость

Работа в термодинамики

А=р∆V (p=const)

A=![]() (p=const)

(p=const)

Q

-

энергия, которую тело теряет или

приобретает при передаче тепла.

Формула

количества теплоты зависит

от протекающего процесса.

Формулы

количества теплоты при некоторых

процессах:

![]() Количество

теплоты при нагревании и охлаждении.

Количество

теплоты при нагревании и охлаждении.

![]() Количество

теплоты при плавлении или

кристаллизации.

Количество

теплоты при плавлении или

кристаллизации.

![]() Количество

теплоты при кипении, испарении жидкости

и конденсации пара.

Количество

теплоты при кипении, испарении жидкости

и конденсации пара.

![]() Количество

теплоты при сгорании топлива.

Количество

теплоты всегда передается от

более горячих тел

к более

холодным

до достижения ими одинаковой температуры

(теплового равновесия), если нет иных

процессов, кроме теплопередачи.

В

замкнутой системе тел выполняется

уравнение теплового балланса: Q1

+ Q2

+ ... = 0 -

количество теплоты, которое теряют

горячие тела, равно количеству тепла,

получаемому холодными.

Полезные

формулы:

К

Количество

теплоты при сгорании топлива.

Количество

теплоты всегда передается от

более горячих тел

к более

холодным

до достижения ими одинаковой температуры

(теплового равновесия), если нет иных

процессов, кроме теплопередачи.

В

замкнутой системе тел выполняется

уравнение теплового балланса: Q1

+ Q2

+ ... = 0 -

количество теплоты, которое теряют

горячие тела, равно количеству тепла,

получаемому холодными.

Полезные

формулы:

К![]() оличество

теплоты, переданное телу,

идет на

изменение его внутренней энергии

и

на совершение им работы (Первый закон

термодинамики).

Закон

Джоуля-Ленца: в

неподвижном металлическом проводнике

вся энергия электрического

тока

превращается в тепло:

оличество

теплоты, переданное телу,

идет на

изменение его внутренней энергии

и

на совершение им работы (Первый закон

термодинамики).

Закон

Джоуля-Ленца: в

неподвижном металлическом проводнике

вся энергия электрического

тока

превращается в тепло:

![]() -

закон Джоуля

- Ленца. Q -

количество теплоты Дж;

-

закон Джоуля

- Ленца. Q -

количество теплоты Дж;

ΔU - изменение внутренней энергии Дж; с - удельная теплоемкость вещества Дж/кг·К;

A' - работа газа Дж m - масса газа кг; T - абсолютная температура газа (to + 273) К; С λ - удельная теплота плавления и кристаллизации Дж/кг; r - удельная теплота парообразования и конденсации Дж/кг; q - теплота сгорания топлива Дж/кг; U - напряжение на проводнике В; I - сила тока в проводнике А; R - сопротивление проводника Ом; t - время протекания тока с

ТЕПЛОЕМКОСТЬ, кол-во теплоты, затрачиваемое для изменения т-ры на 1 °С.

![]()

где ΔQ - количество теплоты, сообщенное системе и вызвавшее изменение ее температуры на Delta;T. Отношение конечных разностей ΔQ/ΔТ называется средней теплоемкостю, отношение бесконечно малых величин dQ/dT - истинной теплоемкостю.

29.Вероятность и флуктуация. Функция распределения вероятностей. Закон Максвелла для распределения молекул идеального газа по скоростям и энергиям их теплового движения. Средние скорости теплового движения частиц

Вероятностей теория, математическая наука, позволяющая по вероятностям одних случайных событий находить вероятности других случайных событий, связанных каким-либо образом с первыми.

Основные понятия теории вероятностей. Наиболее просто определяются основные понятия Вероятностей теория как математической дисциплины в рамках так называемой элементарной Вероятностей теория Каждое испытание Т, рассматриваемое в элементарной Вероятностей теория, таково, что оно заканчивается одним и только одним из событий E1, E2,..., ES (тем или иным, в зависимости от случая). Эти события называются исходами испытания. С каждым исходом Ek связывается положительное число рк - вероятность этого исхода. Числа pk должны при этом в сумме давать единицу. Рассматриваются затем события А, заключающиеся в том, что «наступает или Ei, или Ej,..., или Ek». Исходы Ei, Ej,..., Ek называются благоприятствующими А, и по определению полагают вероятность Р (А) события А, равной сумме вероятностей благоприятствующих ему исходов: P (A) = pi + ps + … + pk. (1) Частный случай p1 = p2 =... ps = 1/S приводит к формуле Р (А) = r/s. (2) Формула (2) выражает так называемое классическое определение вероятности, в соответствии с которым вероятность какого-либо события А равна отношению числа r исходов, благоприятствующих А, к числу s всех «равновозможных» исходов. Классическое определение вероятности лишь сводит понятие «вероятности» к понятию «равновозможности», которое остаётся без ясного определения.

Флуктуации

(от лат. fluctuatio – колебание), случайные

отклонения наблюдаемых физических

величин от их средних значений. Флуктуации

происходят у любых величин, зависящих

от случайных факторов и описываемых

методами статистики Количественная

характеристика Флуктуации

основана на методах математической

статистики

и вероятностей

теории.

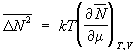

Простейшей мерой Флуктуации

величины х

служит её дисперсия

s2x,

т. е.

средний квадрат отклонения х

от её среднего значения

![]() ,

s2x

=

,

s2x

=

![]() ,

где черта

сверху означает статистическое

усреднение.

Флуктуации

справедливо и в случае квантовой

статистики, различаются лишь явные

выражения для CV.

Для систем с постоянным объёмом в

контакте с термостатом и резервуаром

частиц большое каноническое распределение

Гиббса даёт для Флуктуации

числа частиц:

,

где черта

сверху означает статистическое

усреднение.

Флуктуации

справедливо и в случае квантовой

статистики, различаются лишь явные

выражения для CV.

Для систем с постоянным объёмом в

контакте с термостатом и резервуаром

частиц большое каноническое распределение

Гиббса даёт для Флуктуации

числа частиц:

,

где m –

химический

потенциал.

В приведённых примерах флуктуируют

пропорциональные объёму (т. н. экстенсивные)

величины.

,

где m –

химический

потенциал.

В приведённых примерах флуктуируют

пропорциональные объёму (т. н. экстенсивные)

величины.

Закон Максвелла для распределения молекул идеального газа по скоростям теплового движения. В 1860 году Максвелл теоретически установил распределение молекул идеального газа по скоростям теплового движения и записал в виде F(v)=f(v)4p v2 и позже получил то, что впоследствии назвал формулой распределения молекул идеального газа по скоростям теплового движения. Она имеет вид F(v)=(m/(2p kT))3/2exp(-mv2/(2kT))4p v2. Вероятностное толкование закона распределения Максвелла. Выражение dNv=Nf(v)4p v2dv даёт число молекул, величина скоростей которых лежит в интервале от v до v+dv. Разделив его на n получим вероятность того, что скорость молекулы окажется между v и v+dv, то есть dPv=f(v)4p v2dv.

Средняя скорость теплового движения частицы вычисляется по формуле v=√ (3kT/m)

(m — масса броуновской частицы, v — ее скорость, k — постоянная Больцмана, T — температура