- •Отчет по учебной геологической практике по структурной геологии

- •Введение

- •Физико-географический очерк

- •2. Геологическая изученность

- •2.1 Геологические исследования.

- •2.2. Геофизические исследования

- •Стратиграфия

- •3.1. Архейская-протерозойская акротемы ar-pr

- •3.2. Фанерозойская эонотема fr

- •3.2.1. Палеозойская эратема pz

- •3.2.2 Кайнозойская эратема kz

- •Тектоника

- •Геоморфология

- •Гидрогеология.

- •6.1 Верхний гидрогеодинамический этаж.

- •6.2 Нижний гидрогеодинамический этаж.

- •История геологического развития.

- •Полезные ископаемые.

- •8.1 Горючие ископаемые

- •8.2 Металлические ископаемые.

- •8.3 Строительные материалы.

- •8.4 Агрономическое сырье.

- •9. Методика полевых работ.

- •9.1 Рекогносцировочный маршрут.

- •9.2 Маршрут вкрест простирания пород.

- •9.3 Маршрут по простиранию слоев.

- •9.4 Увязоный маршрут.

- •9.5 Метоика описания обнажений.

- •9.6 Составление эскиза обнажений.

- •9.7 Оформление и правила ведения полевого дневника.

- •10. Методика построения карт.

- •10.1 Методиа построения геологической карты.

- •Методика построения структурной карты кровли иренской свиты.

- •Методика построения стратиграфического разреза по району.

- •11. Заключение

- •Список литературы

История геологического развития.

Геологическому развитию описываемой территории, как одному из участков Волго-Уральской антеклизы, присущи черты, характерные для пассивных окраин Русской плиты. Геологические процессы протекали на ней первоначально в условиях протогеосинклинального режима, затем – в условиях авлакогенного и в заключительную фазу – плитного режима. Протогеосинклинальный режим существовал в дорифейском этапе развития земной коры, авлакогенный – в рифейском этапе, плитный – в вендском, палеозойском и мезозойско-кайнозойском этапах.

Дорифейский этап развития охватывает архей и ранний протерозой. Земная кора в течение этапа была очень нестабильной: глубинными разломами она раскалывалась на крупные тектонические глыбы, которые постоянно испытывали дифференцированные перемещения, сопровождаемые мощными проявлениями магматизма. В образовавшихся глубоких впадинах происходило накопление вулканогенно-осадочных толщ. На протяжении такого длительного времени проявилось несколько протоорогенезов, в результате которых породы были интенсивно перемяты, раздроблены и подверглись глубокому метаморфизму. Этап завершился формированием сложнопосторенного комплекса перекристаллизованных образований– гранитно-гнейсового фундамента платформы.

Рифейскому этапу предшествовал продолжительный перерыв в осадконакоплении, о чем свидетельствуют отсутствие в разрезе дорифейских осадочных образований и наличие коры выветривания пород фундамента.

Рифейский этап также отличался довольно активными тектоническими движениями – происходило дальнейшее дробление крупных глыб фундамента с образованием грабенов и горстов. Судя по наличию в разрезе рифейских образований прослоев эффузивных пород , перемещениям блоков сопутствовали незначительные по масштабам проявления вулканической деятельности. Продукты разрушения выступающих блоков фундамента сносились в пониженные участки и отлагались там в континентальных условиях. Один из подобных выступов находился в районе Северокамского поднятия. I калгасинское время на описываемой площади происходило отложение терригенно-карбонатных осадков в лагунно-морских обстановках. В конце этапа вся территория испытала подъем, сопровождавшийся регрессией морского бассейна.

Дорифейский этап развития охватывает архей и ранний протерозой. Земная кора в течение этапа была очень нестабильной: глубинными разломами она раскалывалась на крупные тектонические глыбы, которые постоянно испытывали дифференцированные перемещения, сопровождаемые мощными проявлениями магматизма. В образовавшихся глубоких впадинах происходило накопление вулканогенно-осадочных толщ. На протяжении такого длительного времени проявилось несколько протоорогенезов, в результате которых породы были интенсивно перемяты, раздроблены и подверглись глубокому метаморфизму. Этап завершился формированием сложнопосторенного комплекса перекристаллизованных образований– гранитно-гнейсового фундамента платформы.

Рифейскому этапу предшествовал продолжительный перерыв в осадконакоплении, о чем свидетельствуют отсутствие в разрезе дорифейских осадочных образований и наличие коры выветривания пород фундамента.

Рифейский этап также отличался довольно активными тектоническими движениями – происходило дальнейшее дробление крупных глыб фундамента с образованием грабенов и горстов. Судя по наличию в разрезе рифейских образований прослоев эффузивных пород , перемещениям блоков сопутствовали незначительные по масштабам проявления вулканической деятельности. Продукты разрушения выступающих блоков фундамента сносились в пониженные участки и отлагались там в континентальных условиях. Один из подобных выступов находился в районе Северокамского поднятия. I калгасинское время на описываемой площади происходило отложение терригенно-карбонатных осадков в лагунно-морских обстановках. В конце этапа вся территория испытала подъем, сопровождавшийся регрессией морского бассейна. Вендский этап характеризовался относительно спокойными и медленными колебательными движениями земной коры. Авлакогенный режим развития платформы сменился собственно платформенным (плитным) режимом. На месте контрастных рифейских структур начали формироваться пологие наложенные структуры: антеклизы, синеклизы, поднятия, впадины. В позднем венде произошло опускание восточной части Восточно-Европейской платформы, которое вызвало наступление моря со стороны Уральской системы рифтов. Отложение мощной толщи песчано-глинисто-алевритовых осадков бородулинской и кудымкарской подсерий происходило в прибрежно- морских условиях при нормальной солености вод (Кутуков и др., 1968). Этап закончился байкальским орогенезом, вызвавшим на платформе подъем обширной территории и длительный континентальный перерыв в осадконакоплении. До среднего девона преобладающая часть восточной окраины Pyсской плиты занимала приподнятое положение, где господствовали континентальные условия, протекали активные процессы денудации ранее сформировавшихся пород.

Средне-позднепалеозойский этап охватывает интервал геологического времени от среднего девона до раннего триаса включительно. С койвинского времени в связи с усилившимся прогибанием Уральской геосинклинали началось погружение восточного крыла Волго-Уральской антеклизы. Трансгрессия морского бассейна со стороны геосинклинали захватила и рассматриваемую площадь съемки. Первоначально отлагался песчано-глинистый материал в континентальной и прибрежно- морской обстановках; в позднеэйфельское время в условиях уже неритовых глубин происходило накопление глинисто-карбонатных отложений. Состав обильной фауны в породах свидетельствует о том, что море было теплым с нормальной соленостью вод.

В начале живетского века произошел резкий подъем региона, некоторое время в нем существовал континентальный режим. Затем началась новая трансгрессия моря и в прибрежно-морской, лагунной, иногда наземной обстановках продолжилось отложение песчано-глинистых осадков старооскольского надгоризонта, пашийской и тиманской (нижняя пачка) свит.

В позднетиманское (позднекыновское) и саргаевское время морская трансгрессия усиливается. Устанавливается мелководный режим с нормальной соленостью, но с неспокойной обстановкой водной среды: накапливаются глинисто-известковистые илы, иногда с примесью алевритового и песчаного материала. В доманиковое время начала формироваться Камско-Кинельская система прогибов, которая контролировала характер осадконакопления в позднедевонскую и раннекаменноугольную эпохи. В самих прогибах существовал, глубоководный морской бассейн с застойными водами, затрудненным водообменом и восстановительной средой. В таких условиях накапливались карбонатные илы, обогащенные органическим веществом, в дальнейшем преобразованные в битуминозные известняки и битуминозно-известняковые сланцы. За пределами прогибов море было мелким, теплым, нормально соленым, богато населенным разнообразными организмами, в том числе рифообразующими. Интенсивное образование рифовых массивов происходило на благоприятных глубинах на бортах прогибов. На остальной территории отлагались нормальные органогенно-карбонатные осадки. Подавляющая часть полигона съемки находилась вне системы прогибов, и лишь вдоль восточной его границы проходила полоса рифообразования.

В начале турнейского века продолжалось унаследованное развитие территории, однако морской бассейн постепенно мелел, вызвав смену карбонатного осадконакопления на терригенно-карбонатное. Начался процесс компенсации осадками впадин Камско-Кинельской ситемы.

Воздымание земной коры привело в конце турнейского века к осушению почти всей территории региона (за исключением Камско-Кинельских прогибов). За осушением последовал предвизейский перерыв в осадконакоплении, во время которого верхняя часть накопившихся турнейских отложений была размыта.

В косьвинское время визейского века восстанавливаются Ш морские обстановки. В прибрежной полосе моря в озерно-болотной, дельтовой и лагунной обстановках происходило накопление угленосных терригенных и карбонатно-терригенных отложений. В конце тульского времени усиливается морская трансгрессия, возникают нормальные морские условия: открытый морской бассейн с довольно чистой теплой водой, но с несколько повышенной соленостью. В бассейне в течение поздневизейского времени и серпуховского века отлагались известковые и доломитовые илы, иногда сульфаты. К началу алексииского времени перестала существовать Камско-Кинельская система прогибов, ее впадины были полностью заполнены карбонатно-терригенными и терригенными осадками.

В конце серпуховского века западная половина полигона испытала подъем земной коры и регрессию моря, в результате чего здесь в разрезе башкирского яруса отсутствуют отложения красногюлянского и частично северокельтменского горизонтов. В восточной же половине непрерывно продолжалось карбонатное осадконакопление в условиях мелководья.

Наступление среднекаменноугольной эпохи ознаменовалось новой морской трансгрессией. В условиях мелкого теплого моря с нормальной соленостью и обилием фауны и флоры в башкирский век накапливались известковые осадки с незначительной примесью глинистого и доломитового материала. В начале московского века в результате небольшого подъема дна морского бассейна установилась прибрежно- морская обстановка, в которой шло отложение преимущественно глинисто-известковых осадков. Последовавшее затем медленное погружение территории привело к устойчивому мелководному морскому режиму карбонатного осадконакопления: в нем сначала преобладали известковые илы, а в позднекаменноугольную эпоху – доломитовые. Нередко вместе с карбонатными осадками отлагались сульфатные соединения.

История геологического развития восточного борта платформы в пермском периоде тесно связана с подъемом в это время Урала и образованием вдоль его западного склона предгорного прогиба. Зоны с различными фациальными обстановками приобретают простирание, параллельное уральским структурам. На описываемой территории условия накопления отложений после карбона существенно не изменились. В ассельском, сакмарском и артинском веках продолжилось образование доломитовых и известковых осадков, иногда с примесью сульфатов. Восточнее полигона практики в артинский век (в саргинское и саранинское время) формировались органогенные постройки. Между ними и над ними осаждались карбонатно-глинистые илы.

В кунгурский век продолжавшийся подъем Урала привел к регрессии моря с восточной окраины Русской плиты. Морской бассейн обмелел, преобладающими стали лагунные обстановки. В условиях жаркого климата образовалась довольно мощная толща сульфатно-карбонатных отложений иренской свиты.

Восходящими движениями в конце раннепермской эпохи на востоке Волго-Уральской антеклизы были окончательно сформированы крупные платформенные структуры: Пермско- Башкирский свод, Камский свод, Верхнекамская впадина. Тектоническое развитие в позднепермскую эпоху характеризовалось в основном унаследованностью структурных форм Однако общий структурный план территории претерпел существенные изменения, выразившиеся в появлении общего регионального падения пород в сторону Предуральского прогиба.

В начале позднепермской эпохи море начинает уходить с территории Пермской области, разделяясь на ряд обмелевших солоновато-водных и пресноводных замкнутых лагун и обширных озерных бассейнов. В них шло накопление карбонатно-терригенных осадков, нередко с примесью сульфатных образований. Наличие в некоторых карбонатных слоях морской фауны указывает на кратковременную связь опресневших водоемов с открытым морем.

Со второй половины уфимского века почти на всей территории области установился континентальный режим осадконакопления. В шешминское время, в казанский и татарский века в условиях сухого аридного климата формировались красноцветные песчано-глинистые осадки, иногда в той или иной мере загипсованные. Обломочный материал сносился как с Уральского хребта, так и с возвышенностей внутриконтинентальной равнины; отложение осадков происходило в дельтовых обстановках, временами сменявшихся озерными.

В поздней перми – начале триаса произошло замыкание Уральской геосинклинали и консолидация ее вместе с Восточно-Европейской платформой в единое эпигерцинское платформенное сооружение. Орографически восточный край платформы по завершении консолидации представлял собой возвышенную равнину, примыкавшую к предгорьям Западного Предуралья. В течение длительного времени в Прикамье, как и на всем. Урале, происходит размыв ранее образовавшихся отложений, в результате которого возникают разнообразные формы рельефа. Основными факторами геологического развития территории становятся эпейрогенические движения земной коры и изменения климата. В. С. Шуб в мезо- кайнозое выделил шесть основных тектоно-климатических периодов развития региона: юрский, меловой, эоценовый, позднеолигоценовый, миоценовый и плиоцен-четвертичный.

Эрозионно-денудационные процессы, протекавшие на описываемой площади в мезозое, палеогене и неогене, не привели к сколько-нибудь заметному осадконакоплению: в колонке мезозойско-кайнозойских отложений фиксируется стратиграфический перерыв с перми до эоплейстоцена. Лишь очень маломощные аллювиальные отложения наурзумской свиты олигоцена были закартированы на водоразделах рек Полазна I Полазнинский Вож, Полазна и Васькина (вблизи северо- восточного угла полигона).

В начале олигоцена началось заложение речной сети в очертаниях, близких с современным. На плоских водораздельных пространствах формировалась позднеолигоценовая денудационная поверхность. Миоценовая эпоха развития характеризовалась относительной тектонической стабильностью и засушливым климатом с сезонами ливневых дождей. В течение эпохи широкое развитие получили склоновые процессы, вызвавшие образование миоценового педиплена. Общие контуры речной сети в миоцене не изменились. Многие исследователи указывают на существование в это время крупных речных артерий – прарек Камы, Чусовой, Сылвы.

|

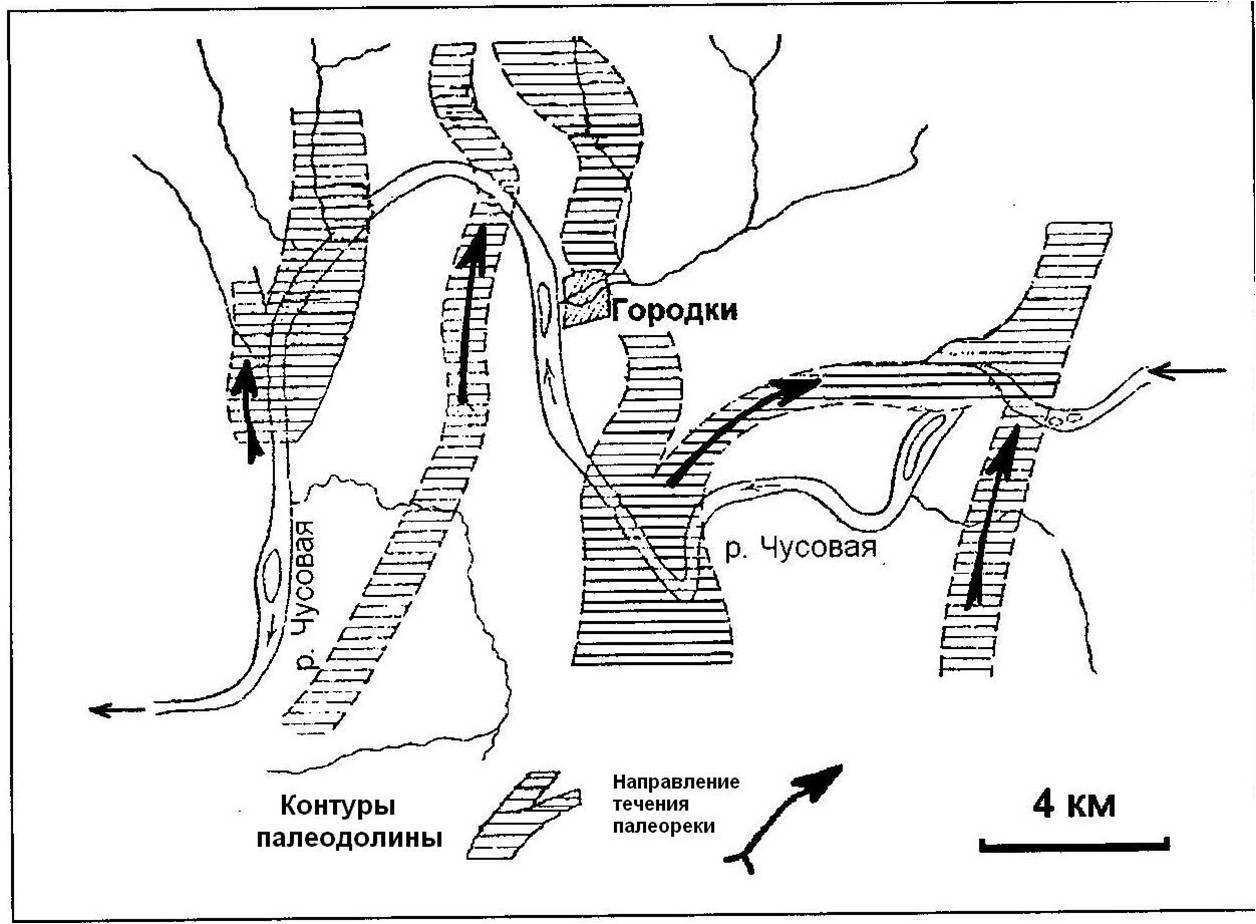

Рис . Направление течения палеорек Чусовая и Кама в пермском периоде. ( По В.А Апродову) |

В плиоцен-четвертичном тектоно-климатическом периоде развития территории усилившиеся неотектонические движения и изменяющиеся климатические обстановки вызвали новую активизацию процессов рельефообразования. В данный период на рассматриваемой площади происходит формирование современных речных долин с комплексом террасовых уровней. Осадочная формация плиоцен-четвертичных эрозионных циклов представлена аллювиальными отложениями надпойменных террас.

В эоплейстоцене аллювиальные осадки образовывались в пределах уже существовавших речных долин при мягком и теплом климате .

В раннем неоплейстоцене в восточной части Восточно-Европейской платформы выделяются две фазы врезания палеорек]: На полигоне практики хорошо выражена только вторая фаза позднебакинская. Здесь в условиях прохладного и влажного климата отлагались аллювиальные осадки венедской свиты.

Позднее, в среднем и позднем неоплейстоцене, происходят, последующие врезания древних речных систем. Периодическая же смена климатических условий (чередование эпох оледенения и межледниковых эпох) привела к однотипному двухярусному строению аллювиальных свит, развитых на надпойменных террасах. Нижние части аллювиальных свит формировались в межледниковья, верхние – в эпохи оледенения. В среднем неоплейстоцене образовались высокие (IV и II 1-я) террасы, в позднем – низкие (II и 1-я). Предполагается, что формирование аллювия низких террас в долине р. Камы происходило в основном путем перемыва ранее образовавшихся аллювиальных отложений, о чем свидетельствуют мощные линзы существенно кварцевых песков. В эти же геохронологические поры максимальной интенсивности достигают склоновые процессы: на склонах палеовозвышенностей накапливаются довольно мощные толщи делювиальных отложений.

В среднем неоплейстоцене в эпохи ларевского (днепровского) и еловского (московского) оледенений на площади съемки, не покрывавшейся ледниками, образовывались флювиогляциальные отложения. В позднем неоплейстоцене на возвышенных участках междуречий происходило отложение осадков смешанного происхождения.

В голоценовую эпоху идет образование осадков высокой и низкой пойм, формируются рыхлые отложения различного генезиса: аллювиальные, делювиальные, коллювиальные, пролювиальные, болотные и др. Естественные осадки в настоящее время дополняются еще и техногенными.

Земная кора продолжает испытывать дифференцированные тёктонические движения. На карте современных движений (Мещеряков, 1973) площадь практики относится к территории неравномерного опускания. Наибольшая скорость погружения характерна для Камского водохранилище (5– 6 мм/год), для других частей полигона скорости опускания несколько меньше (4–5 мм/год).

|

Рис . Образование прирусловых валов вследствие меандрирования реки. (По В. А. Апродову) |