- •Характеристика субъектов экономики

- •Функции научного исследования экономики

- •Общенаучные и частные методы научного познания экономики

- •Факторы производства и закономерности их развития

- •Структура и движущие силы общественного производства

- •Система экономических отношений

- •Экономическое и юридическое содержание отношений собственности

- •Характерные особенности отношений собственности в современной России

- •Предприятие как форма организации производства

- •Цели и социально- экономическая эффективность объединения предприятий

- •Система целей предприятия, понятие приоритетности целей

- •Формы и методы управления предприятием

- •Предпринимательство: понятие и функции в экономике

- •Бизнес- план: понятие и основные разделы

- •Основные информационные разделы бизнес-плана:

- •Место малого и среднего бизнеса в современной экономике России

- •Принципы и методы организации и управления малыми коллективами

- •Особенности и роль крупных корпораций в экономике

- •Ценные бумаги: основные виды, характеристика

- •Взаимодействие крупного и малого бизнеса: цели, формы и параметры эффективности

- •Характерные черты современных рыночных отношений

- •Конкуренция ее роль в прогрессивном развитии экономики

- •Монополия: понятие и организационные формы

- •Виды монополий

- •Другие виды экономических субъектов с привилегированным положением на рынке

- •Роль государства в рыночной экономике

- •Современная рыночная инфраструктура

- •Правовые меры по защите конкуренции в рф

- •Система экономических интересов общества

- •Номинальная и реальная заработная плата

- •Прибыль от хозяйственной деятельности. Основные факторы, влияющие на ее величину

- •Порядок формирования дохода от банковской деятельности

- •Порядок формирования дохода от недвижимого имущества

- •Рента и цена на землю

- •Государственный сектор в национальной экономике

- •Государственные предприятия: характерные черты, особенности функционирования

- •Основные экономические показатели развития национального хозяйства. Национальные счета

- •Государственный бюджет

- •Экономическая политика государства: понятие, основные направления

- •Экономические и правовые меры по стимулированию хозяйственного прогресса

- •Основные задачи модернизации российской экономики

- •Равновесие и неустойчивость национальной экономики

- •Цикличность экономического роста: основные фаза и современные особенность

- •Четырехфазная классическая модель экономического цикла: I — кризис, II — депрессия, III — оживление, IV — подъем

- •Современная (двухфазная) модель экономического цикла

- •Особенности современного экономического и финансового кризиса, правовые и экономические меры по его преодолению

- •Современная организация страхования по безработице в рф

- •Экономическое и правовое регулирование инфляции

- •Взаимосвязь экономических и социальных отношений

- •Особенности современного воспроизводства населения в разных странах

- •Экономические и правовые меры государства по улучшению демографического положения в стране

- •Государственное финансовое регулирование доходов населения

- •Социальное расслоение населения по уровню жизни. Коэффициент Джини.

- •Значение развития сферы услуг в решении социальных проблем современного российского развития

- •Характерные черты мирового хозяйства

- •Основные тенденции развития мировой экономики

- •Особенности хозяйственной специализации России

- •Противоречия глобализации

Современная организация страхования по безработице в рф

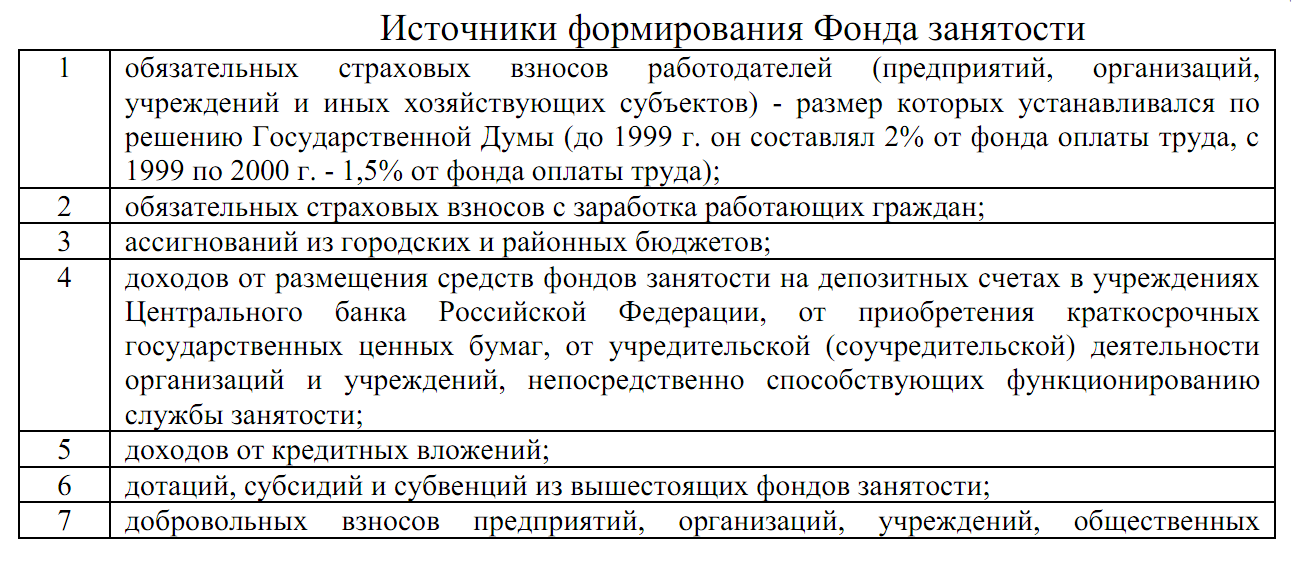

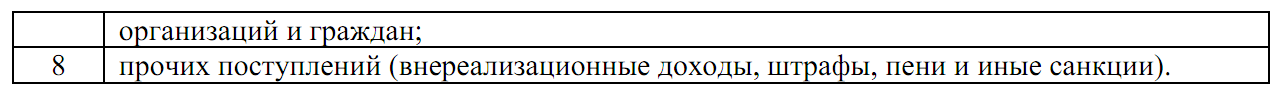

Система социальной защиты безработных является неотъемлемым элементом государственной политики. Она включает в себя две системы: страхование по безработице, основанное на трудовом и страховом стаже с учетом уровня заработной платы, и социальное обеспечение для поддержания жизненного уровня, предоставляемое после проверки нуждаемости. Наиболее распространенной в развитых странах государственной программой поддержки дохода для безработных является страхование по безработице. Процесс становления и развития института страхования от безработицы занял не одно десятилетие. Зародившись на рубеже XIX и XX веков, страхование от безработицы активно внедрялось в практику большинства развитых стран в начале прошлого столетия при активной поддержке профсоюзов и к концу 1940-х годов стало неотъемлемой составляющей национальных систем социальной защиты. Положение «О страхование на случай безработицы» (от 11.12.1917 г.) стало одним из первых нормативно-правовых актов, принятых советским правительством. В данном документе нашли свое отражение руководящие установки большевистской партии (по данным вопросам), а также воплотились некоторые идей партийных теоретиков. Законом о занятости (ст. 22 п.1) и "Положением о Государственном фонде занятости населения Российской Федерации" (п. 5 разд. II) определялась множественность источников формирования Фонда занятости (табл. 2).

Таблица 2

Однако в 2001г. Государственный фонд занятости, после почти 10-летнего периода работы, был упразднен и финансирование всех программ стало осуществляться из средств федерального бюджета. Ликвидация Фонда занятости была объективно обусловлена исчерпанием его ресурсов и утратой перераспределительной функции, имеющей принципиальное значение для такой страны, как Россия, с ее огромными региональными различиями в экономическом и социальном потенциале, уровне развития и особенностями рынков труда. Таким образом, можно утверждать о том, что страхование от безработицы в России не сложилось. И следует согласиться с д.э.н. Т.Я. Четверниной, которая еще в 2004г. писала о том, что государство должно выработать общую концепцию политики в сфере занятости и переосмыслить подход к ее финансирования с учетом десятилетнего опыта существования Фонда занятости. И как справедливо заметил академик Л. Абалкин все в том же 2004г., перед экономической политикой и наукой стоит сложнейшая задача сформировать собственную модель защиты от безработицы, адекватную национальной специфике России. А еще ранее в 1925 г. проф. Н.А. Вигдорчик, в своей книге «Теория и практика социального страхования» писал следующее – «Страхование на случай безработицы входит в область социального страхования, которая в России на сегодняшний день является наименее исследованной, имеющий самый незначительный опыт, опирающуюся на недостаточный статистический материал» .

Экономическое и правовое регулирование инфляции

Для антиинфляционного регулирования используются два типа экономической политики:

политика, направленная на сокращение бюджетного дефицита, ограничение кредитной экспансии, сдерживание денежной эмиссии. В соответствии с монетаристскими рецептами применяется таргетирование - регулирование темпа прироста денежной массы в определенных пределах (в соответствии с темпом роста ВВП);

политика регулирования цен и доходов, имеющая целью увязать рост заработков с ростом цен. Одним из средств служит индексация доходов, определяемая уровнем прожиточного минимума или стандартной потребительской корзины и согласуемая с динамикой индекса цен. Для сдерживания нежелательных явлений могут устанавливаться пределы повышения или замораживание заработной платы, ограничиваться выдача кредитов и т.д.

Активная борьба с инфляцией, называемая дефляционной политикой, обычно приводит к падению темпов роста ВВП и даже его сокращению (дефляции).

В условиях рыночной экономики цена имеет ключевое значение для эффективной деятельности как хозяйствующих субъектов, так и потребителей. В силу этого правовое регулирование ценообразования и ценовая политика государства являются первостепенными в решении экономических и социальных задач, включая ограничение инфляции.

В соответствии с Конституцией РК основы ценовой политики находятся в исключительном ведении РК, что требует принятия федерального закона, определяющего ее основные принципы. Законодательного определения порядка установления и регулирования цен уполномоченными на то государственными органами требует также Гражданский кодекс РК.

В настоящее время государственная политика цен и порядок ценообразования регламентированы в сфере естественных монополий. Кроме того, под государственным контролем находятся цены на продукцию оборонного значения и протезно-ортопедические изделия, оплата населением жилья, коммунальных, ритуальных и социальных услуг, надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, платные медицинские и санитарно-эпидемиологические услуги, цены на продукты детского питания и некоторые другие.

Отсутствие единого закона о ценообразовании «компенсируется» множеством других законов и подзаконных актов. Это более 30 законов, десятки указов президента и постановлений Правительства РК, а на региональном уровне они дополняются постановлениями (распоряжениями) субъектов РК и органов местного самоуправления. Во всем этом сложно разобраться даже специалисту.