- •Оглавление

- •Введение

- •Глава 1. Физико-географические условия района практики

- •1. Рельеф пермского края

- •1. 2. Климат пермского края

- •3. Гидрография пермского края

- •1. 4. Растительность пермского края

- •5. Почвы пермского края

- •1. 6. Животный мир пермского края

- •1. 7. Население пермского края

- •1. 8. Транспортная сеть пермского края

- •Глава 2. Геологические условия района

- •2. 1. Стратиграфия

- •Все вышеизложенные комплексы повсеместно перекрываются рыхлыми терригенными отложениями кайнозойского структурного этажа, представленного многообразными генетическими телами.

- •2. 2. Тектоника и неотектоника пермского края

- •2. 2. 1. Тектоника платформенной части региона

- •2. 2. 2. Тектоника предуральского краевого прогиба

- •2. 2. 3. Тектоника уральской складчатой системы

- •Западно-Уральская внешняя зона складчатости (зувзс)

- •2. 2. 4. Неотектоника пермского края

- •Глава 3. Гидрогеология

- •Глава 4. Геологические процессы и создаваемые ими формы рельефа.

- •4.1. Экзогенные геологические процессы, обусловленные климатическими и биологическими факторами

- •4.1.1.Выветривание

- •4.2 . Экзогенные геологические процессы, обусловленные действием силы тяжести

- •4.2.1.Оползни

- •4. 2. 2. Обвалы

- •4. 2. 3. Осыпи

- •4. 3 . Экзогенные геологические процессы, обусловленные поверхностными водами

- •4. 3. 1. Эгп морей, океанов и озер

- •4. 3. 2. Эгп водохранилищ

- •4. 3. 3. Эрозия

- •4. 3. 3. 1. Эрозия речная

- •4. 3. 3. 2. Эрозия овражная

- •4. 3. 3. 3. Эрозия склоновая

- •4. 4. Экзогенные геологические процессы, обусловленные подземными водами

- •4. 4. 1. Карст

- •4. 4. 2. Суффозия

- •4. 4. 3. Заболачивание и болотообразования

- •4. 5. Экзогенные геологические процессы, обусловленные ветром

- •4. 5. 1. Дефляция

- •4. 5. 2. Корразия

- •4. 6. Экзогенные геологические процессы, обусловленные промерзанием и оттаиванием горных пород

- •4.6.1.Курумы

- •4.6.2.Солифлюкция

- •Глава 5. Техногенные изменения геологической среды

- •5. 1. Физико-химические процессы техногенной эволюции грунтов

- •5. 2. Экологические последствия техногенеза

- •5. 3. Опыт использования техногенных электромагнитных полей при решении экологических задач в условиях города

- •5. 4. Оценка устойчивости закрепленных грунтов в условиях техногенного обводнения

- •Глава 6. Полезные ископаемые Пермского края

- •6.1 Горючие полезные ископаемые Нефть и газ

- •Каменный уголь

- •6.2 Основные виды рудных полезных ископаемых

- •Стронций

- •6.3 Основные виды нерудных полезных ископаемых

- •Гипс, селенит

- •Глина, песок и гравийно-песчаная смесь

- •6.4. Прочие ресурсы Лесные ресурсы

- •Водные ресурсы

- •Рекреационные ресурсы

- •Минеральные ресурсы

- •Заключение

- •Список составителей

- •Библиографический список

2. 2. 4. Неотектоника пермского края

Новейшая тектоника Пермского края характеризуется неоднократной сменой знака движений (поднятия или опускания) в неогене и общим поднятием в конце неогена и четвертичном периоде.

Районам развития положительных структур (Камский и Башкирский своды) отвечают положительные и новейшие движения, формирующие в рельефе возвышенности. Отрицательным структурным элементом (Предуральский краевой прогиб) отвечают менее интенсивные положительные движения и образования понижений в рельефе, сопровождающиеся накоплением мощных толщ неоген-четвертичных отложений. Суммарная величина поднятий большинства структур за неоген-четвертичное время составила от 100 до 200 метров и, как исключение, 300-500 метров (Уфимское поднятие).

В сейсмическом отношении наиболее подвержен землетрясениям западный склон Среднего Урала. Большая часть землетрясений произошла на площади Кизеловского угольного бассейна.

С формированием Уфимского вала связаны направления господствующей трещиноватости горных пород. Преобладают трещины северо-восточного и северо-западного направления, ориентированные преимущественно вертикально. Трещины имеют незначительную ширину и часто заполнены гипсом или кальцитом. В известняках и встречаются раскрытые трещины величиной до 3-5 см. В ходе практики были рассмотрены трещины горных пород Пермско-Башкирского свода (см. приложение 1). Господствующее направление этих трещин северо-восточное.

Глава 3. Гидрогеология

Пермский край занимает обширную территорию. Его основные гидрогеологические особенности определяются разнообразием геологических условий. Большая западная часть края характеризуется равнинным рельефом. Она расположена в пределах восточной окраины Русской платформы и Предуральского краевого прогиба. Здесь на поверхность выходят почти горизонтально залегающие юрские, триасовые, верхнепермские терригенные отложения и нижнепермские терригенные, карбонатные и сульфатные породы.

Коренные образования почти повсеместно прикрыты чехлом рыхлых кайнозойских отложений, преимущественно четвертичных.

В четвертичных, мезозойских, палеозойских и протерозойских образованиях Пермского края обнаружены поровые грунтовые, трещенно-грунтовые, трещинно-пластовые, трещенные, трещинно-карстовые и пластовые воды, находящиеся в разных гидродинамических условиях, зависящих от литологического состава водовмещающих толщ, геологоструктурных и геоморфологических факторов.

Равнинная часть области входит в состав восточной окраины Волго-Камского многопластового артезианского бассейна, горная - в бассейн трещинных вод складчатого Урала.

Тип подземных вод определяется литологическим составом пород и приуроченностью к этим породам вод различного химического состава и минерализации. В аллювиальных, элювиальных, делювиальных и прочих рыхлых отложениях развиты обычно поровые грунтовые воды, отличающиеся небольшой глубиной залегания, отсутствием напора, легкой загрязняемостью. В коренных песчано-глинистых юрских, триасовых и пермских породах (песчаниках, аргиллитах, алевролитах и др.) платформы и прогиба в верхней разрушенной выветриванием части разреза развиты трещинно-грунтовые воды. Они образуют первый повсеместно развитый на сравнительно небольшой по глубине ненапорный водоносный горизонт. Ниже к пластам и линзам песчаников, конгломератов и мергелей приурочены трещинно-пластовые, а к прослоям известняков - трещинно-карстовые воды. Глубина залегания их разная, но, как правило, больше, чем грунтовых вод, поэтому трещинно-пластовые и трещинно-карстовые воды меньше загрязняются. Если трещинно-пластовые воды циркулируют выше вреза основных рек, то они безнапорны, если ниже-напорны. В известняках, доломитах, гипсах, ангидритах, линзах солей развиты карстовые воды. Для карбонатных отложений характерны гидрокарбонатно-кальциевые и магниевые воды минерализации до 0,5-1,0г/л. Воды гипсов и ангидритов имеют более высокую минерализацию (до 3 г/л) и сульфатно-кальциевый состав. В местах развития соленосных отложений встречаются воды высокой минерализации часто хлоридно-натриевого состава.

В метаморфических и осадочных толщах пермского Приуралья развиты трещинно-грунтовые и жильные, а в прослоях известняков, доломитов и мраморов - трещинно-карстовые воды. Они характеризуются невысокой минерализацией и гидрокарбонатным составом.

В глубоко залегающих палеозойских отложениях платформы развиты пластовые воды, отличающиеся высокой минерализацией и хлоридно-натриевым составом.

Структурные особенности территории Урала и Приуралья определяют пространственное положение и выходы на поверхность пород различного возраста, интенсивность развития трещиноватости, а следовательно, влияют и на распределение типов подземных вод, равномерность водообильности пород, на связь вод различных водоносных горизонтов

Геоморфологические условия определяют глубины расчленения водоносных толщ, а следовательно, и глубину залегания подземных вод, их взаимосвязь с реками, условия питания, водообмен и т.д. В равнинной части области, где расчлененность рельефа небольшая, зона активного водообмена с развитыми в ней пресными водами находится на глубине до 100-150 м. В горной части Урала, где сильная расчлененность рельефа, зона активного водообмена развита на большой глубине.

Также при выделении типов подземных вод следует учитывать несколько признаков. По условиям залегания выделяют верховодку, грунтовые и пластовые воды. По гидродинамической характеристике принято выделять безнапорные и напорные (артезианские) воды. По форме пустот в горных породах, в которых движется подземная вода, различают поровые и трещенные воды.

Верховодка - временно существующие подземные воды, залегающие неглубоко от земной поверхности на линзах водонепроницаемых пород или на пластах менее водопроницаемых, чем вышележащие. Верховодка образуется после дождей, таяния снегов и исчезает вследствие испарения, стекания по краям водоупорной линзы или просачивания сквозь менее водоупорный слой. (Г.А.Максимович,1948)

Грунтовые воды – постоянно существующие подземные воды. Они расположены на первом от поверхности водоупорном слое. Площадь распространения грунтовых вод значительно больше, чем верховодки, и совпадает с площадью их питания. Поверхность грунтовых вод обычно повторяет в сглаженном виде впадины и повышения рельефа. Эти воды, как правило, безнапорны. В зависимости от характера пустот, по которым движется вода, грунтовые воды могут быть поровыми или трещинно-грунтовыми. (С.Н.Никитин,1900)

Пластовые воды – подземные воды, приуроченные к прослоям, линзам, пластам водопроницаемых пород, заключенным между водоупорными кровлей и подошвой. Пластовые воды имеют хорошо выраженные области питания, распространения и разгрузки, не совпадающие с друг другом. В зависимости от глубины залегания, геоморфологических и структурных особенностей и других факторов, они могут быть безнапорными и напорными. В зависимости от характера пустот, по которым движется вода, пластовые воды могут быть поровыми или трещинно – пластовыми. (Ф.П.Саваренский,1935)

Трещенные воды- подземные воды, приуроченные к трещинам магматических, метаморфических или осадочных горных пород. Они тоже могут быть безнапорными и напорными. Когда воды циркулируют по системе сообщающихся трещин, в зависимости от условий залегания они могут быть трещинно-грунтовыми или трещинно-пластовыми. Когда циркулируют по обособленным трещинам, трещенным зонам, они носят название жильных. (А.С.Храмушев,1941)

Особое место занимают карстовые воды, циркулирующие по трещинам и пустотам в растворимых в воде породах - известняках, доломитах, гипсах, ангидритах, солях. Вода растворяет стенки трещин и каналов, приводит к образованию крупных подземных карстовых пустот, чем обуславливаются провалы и воронки на поверхности, Для пород слаборастворимых наиболее характерны трещинно – карстовые воды. (Г.А.Максимович,1963)

Водоносный слой – одна из наиболее мелких форм скопления подземных вод в толще чередующихся водоносных и безводных пород. Если водоносные породы имеют форму линзы, то следует говорить о водоносной линзе. (М.Е.Альтовский,1960)

Под водоносным горизонтом понимают подземные воды, приуроченные к одному или нескольким чередующимся в пределах какого-либо стратиграфического подразделения регионально выдержанным пластам или пачкам слоев, гидродинамически связанном между собой и имеющим общую гидравлическую поверхность. (М.Е.Альтовский,1960)

Под водоносном комплексом понимают подземные воды, приуроченные к породам какого – либо стратиграфического подразделения, из-за изменчивости литологического состава, сложности тектонических условий и недостаточной изученности водовмещающих пород среди них нельзя выделить отдельных гидравлически самостоятельных водоносных горизонтов. (М.Е.Альтовский,1960)

Таким образом, подземные воды Пермского края разнообразны по типу. Степень их минерализации, химический состав, водообильность пород и другие особенности зависят от конкретных геологических и геоморфологических условий.

Мезозойский водоносный комплекс (Mz)

Мезозойские триасовые и юрские отложения развиты вдоль северо-западной границы Пермской области в бассейнах рек Черной и Весляны, верховьях Косы, Лолога, Юма, Кувы, Иньвы. Они представлены глинами, песчаниками, известняками, известняками и конгломератами; залегают в виде чередующихся линз и прослоев. Мощность мезозойских отложений до 225м. Водосодержащими в них являются прослои песка, песчаников, конгломератов, мергелей и известняков, мощность от 1 до 45м. В мезозойских отложениях развиты верховодка, грунтовые и трещинно – пластовые воды. Глубина залегания подземных вод на водораздельных пространствах обычно превышает 20м, а в долинах и на склонах достигает

8-10м. Водообильность неравномерная. Дебит скважин до 1,5л /сек, дебит родников 1-2л/сек. Воды гидрокарбонатного состава, минерализация их до 0,5 г/л. Местное население использует эти воды из колодцев и источников. За счет мезозойского водоносного комплекса возможно водоснабжение небольших предприятий и хозяйств из одиночных скважин.

Татарский водоносный комплекс (P2t)

Татарский водоносный комплекс приурочен к татарскому ярусу верхней Перми и занимает значительные площади в западной части области на водоразделах Камы и Косы, бассейнах Иньвы, Обвы, Очера, Чепцы, Большой Пизи. Татарский ярус представлен красноцветной песчано-глинистой толщей, в которой преобладают глины, алевролиты и песчаники. Породы не выдержаны по мощности и простиранию. Водоносны песчаники, алевролиты, известняки, конгломераты; водоупорны глины и нетрещиноватые разности пород.

В татарских отложениях развиты как разобщенные, так и связанные между собой водоносные слои, различные по водообильности, режиму и гидродинамическим условиям. В верхней наиболее трещиноватой части разреза почти повсеместно развиты трещинно-грунтовые воды. Глубина залегания (до 30-36м) зависит от степени расчлененности рельефа.

Ниже, в линзах водоносных пород, циркулируют трещинно-пластовые воды, обладающие, как правило, напором и дающие восходящие родники. Вскрываются они на глубинах от 10 до 100м и более. Наиболее характерная глубина 30-60м.

Мощность водонасыщенной части прослоев и линз, где воды ненапорные, составляют обычно 1-3, редко 5-6м, а где трещинно-пластовые напорные от 1-2 до 10-20м, иногда до 45м. Водообильность татарского комплекса неравномерна в зависимости от литологического состава пород и степени их трещиноватости. Дебиты скважин 2-3, редко 8-10 л/сек. Дебит родников в песчаниках 1,5-3,5 л/сек, в алевролитах-от 0,8 до 1,6л/сек, в конгломератах, известняках, мергелях 0,1-5,6 л/сек.

Основным источником питания подземных вод татарского комплекса служат атмосферные осадки. В трещенных зонах возможен подток в них высокоминерализованных вод из глубоких горизонтов.

В целом воды татарского водоносного комплекса пригодны для питья.

Белебеевский водоносный комплекс (P2bl)

Белебеевский водоносный комплекс приурочен к белебеевской континентальной свите казанского яруса. Он развит мериодальной полосой в бассейнах Уролки, Северного и Полуденного Кондаса, Пожвы, по левобережью Велвы, в бассейнах нижнего течения Иньвы и Чермоза, по правобережью Камы от Краснокамска до Осы, южнее Осы по левому берегу Камы. Ширина полосы достигает 30-50 км. Белебеевская свита представлена невыдержанными чередующимися и замещающимися песчаниками, конгломератами, аргиллитами, алевролитами, мергелями, глинистыми известняками и глинами, Общая мощность ее 100-223м.

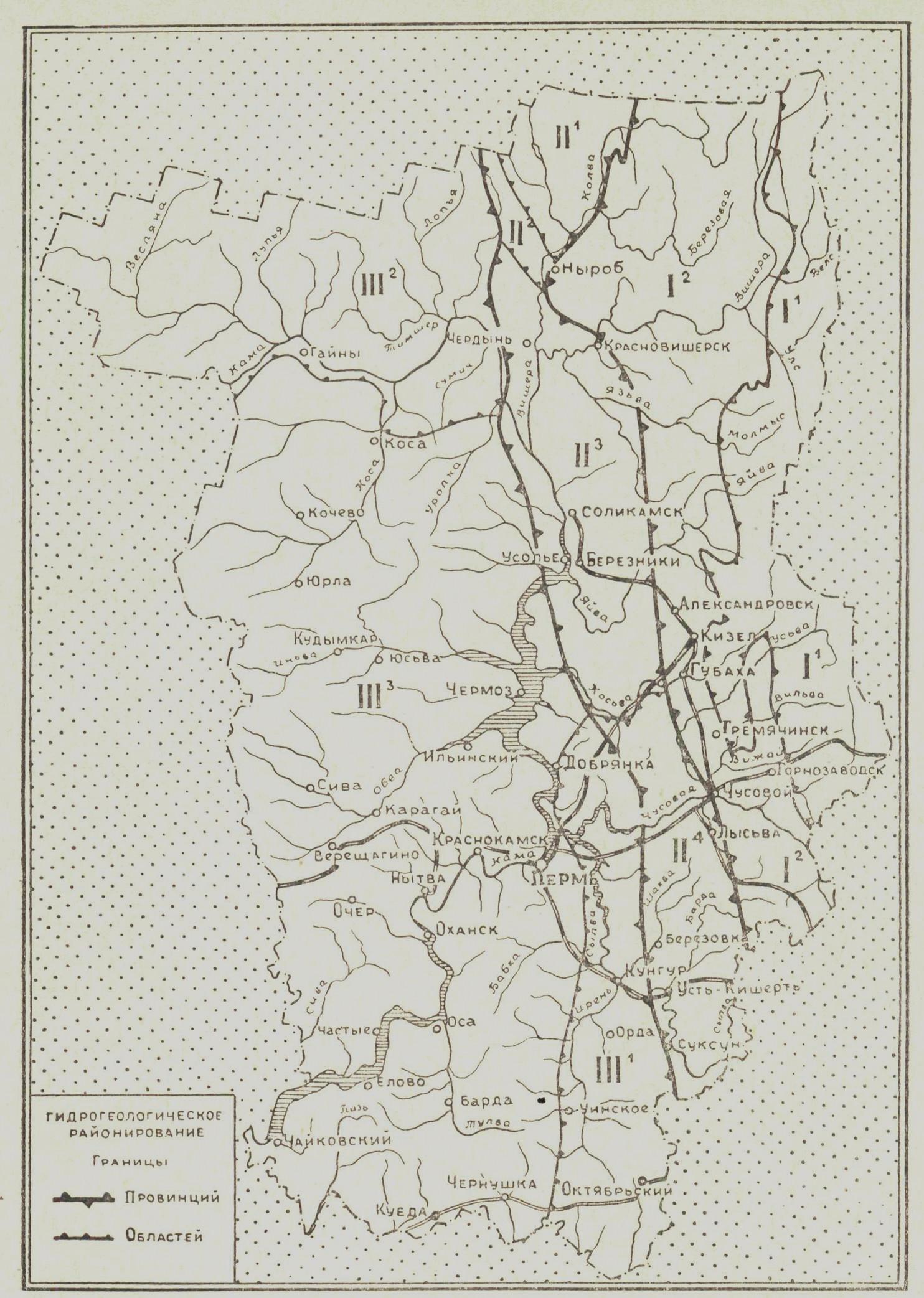

Рис. 4. Схема гидрогеологического районирования Пермской области по условиям

водоснабжения. (по Л. А. Шимановский и И. А. Шимановская, 1973)

Гидрогеологические провинции: I — подземных вод складчатого Урала; II — подземных вод Предуральского прогиба; III—подземных вод восточной окраины Русской платформы.

Гидрогеологические области: V — трещинных вод центральной части горного Урала; Р — карстовых и трещинных вод западного Урала; И — Верхнепечорская область поровых и трещинных вод; IP—Ксенофонтовско-Кол-винская область трещинных и карстовых вод; IP — область трещинных и карстовых вод Соликамской впадины; И— область трещинных и карстовых вод Юре-зано-Сылвенской впадины; IIP — область карстовых вод Уфимского плато; IIP — Северная область поровых грунтовых, реже пластовых, вод; IIP — Камская область трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов.

Водоносны трещиноватые песчаники, конгломераты, известняки, алевролиты. Глины, плотные алевролиты и нетрещиноватые известняки водоупорны. В верхней части разреза, кроме участков, где на поверхности распространены глины, развиты трещинно-грунтовые воды. В некоторых местах в междуречьях Камы, Бабки и Мулянки, где песчаные водоносные прослои в верхней части разреза замещены водоупорными глинами, воды вскрыты только на значительной глубине под толщей глин и отличаются высокой минерализацией и сульфатным составом. Обычно же глубина залегания трещинно-грунтовых вод от 0,2 до 32м, чаще 5-10м. Трещинно-пластовые воды вскрыты на глубине от 25 до 130м, они приурочены к отдельным линзам водоносных пород, залегающим среди глинистых отложений.

Из-за значительной глинености белебеевская толща обладает невысокой водообильностью. Характерные дебиты родников из песчаников 0,5-1,0 л/сек, из алевролитов-до 0,2-0,6 л/сек, из известняков-до 1,0-1,5 л/сек, наиболее обводнены линзы и прослои конгломератов (дебит родников 3-20 л/сек). Дебиты скважин колеблются от 0,2 до 5,2 л/сек, но чаще дебит равен 0,8 л/сек.

Источник питания водосного комплекса-преимущественно атмосферные осадки, в трещенных зонах, кроме них, и воды глубоких горизонтов. Подземные воды белебеевского комплекса получают из колодцев, одиночных скважин и групповых скваженных водозаборов.

Шешминский водоносный комплекс (P2 s s)

Шешминский водоносный комплекс приурочен к шешминскому горизонту уфимского яруса. Он развит в Предуральском прогибе и на Русской платформе. Выходы его на поверхность в виде небольших участков имеются на междуречьях Камы и Колвы, Колвы и Вишеры, в бассейне Пильвы, на водоразделе Камы и Вишеры, на левом берегу Камы несколько южнее Соликамска, в районе Добрянки, на водоразделе Камы и Косьвы. Узкой полосой шешминский водоносный комплекс протягивается вдоль правобережной части Камского водохранилища от устья Южной Кельтмы до устьев Гайвы и Ласьвы, а также районе Краснокамска и Нытвы. Широкой (50-70км) меридиальной полосой комплекс прослеживается от г. Перми на юг до рек Буя и Быстрого Таныпа. В западном направлении шешминский комплекс погружается и прослеживается скважинами под белебеевскими и татарскими отложениями до границ края.

Шешминские отложения представлены песчаниками с карбонатным или глинистым цементом, алевролитами, глинами, реже линзами мергелей, известняков и конгломератов. Для северо-западной части области характерно увеличение содержания карбонатных прослоев. Гипс встречается в цементе, в виде прожилков и отдельных кристаллов в песчаниках, глинах, алевролитах. К западу шешминский горизонт погружается под более молодые отложения. Общая мощность шешминского горизонта 230-270м. Водоносны трещиноватые песчаники, алевролиты, мергели, реже известняки. Водоупорны глины, алевролиты, реже трещеноватые разности песчаников и известняков.

В верхней части шешминского горизонта, не перекрытой казанскими отложениями, циркулируют безнапорные трещенно-грунтовые воды. Глубина их залегания от 0,1 до 25,0 м, чаще 4-9м.

Трещенно-пластовые воды развиты ниже. В местах выхода на поверхность шешминских отложений они залегают на глубинах от 7 до 140м, а где их перекрывают более молодые отложения, до 400-500м. Трещенно-пластовые воды, циркулирующие ниже вреза речных долин, характеризуются напором, который возрастает с погружением пород на запад и северо-запад.

Мощность водонасыщенной части пород неодинакова: для трещенно-грунтовых вод от 0,5 до 5,8 м, для трещенно-пластовых-от 1,5 до 41,0 м, в редких случуях до 50-70м. Водообильность комплекса неравномерна и зависит от литологического состава водовмещающих пород и степени их трещиноватости. Дебит родников из песчаников от 0,005 до 36,0 л/сек, из алевролитов от 0,1до 2,0 л/сек. Родники, приуроченные к известнякам, имеют дебит 0,1 до 3,6 л/сек. Дебит скважин, вскрывающих трещинно-грунтовые воды, невелик-обычно десятые доли литра в секунду.

Основным источником питания комплекса служат атмосферные осадки. Направление движения вод - от водораздела к рекам.

Подземными водами шешминского комплекса снабжаются многие нас.пункты, предприятия и фермы.

Ордовикско-силурийский терригенный водоносный комплекс (tO-S)

Этот комплекс объединяет песчаники, аргиллиты, алевролиты, конгломераты, глинистые и кремнистые сланцы ордовика и силура, выходящие не поверхность на Центральноуральском поднятии и Западноуральской зоне складчатости. Мощность комплекса до 150-200м.

Здесь развиты трещенно-грунтовые и жильные воды. Глубина залегания их до 5-7м. Воды ненапорны. Водообильность пород незначительна. Дебиты родников обычно не превышают 1-2 л/сек, в трещенных зонах достигают 2-5 л/сек. Дебиты скважин от 0.1 до 5,0 л/сек.

Практического значения эти воды почти не имеют.

Водоносный комплекс магматических пород.

В этот комплекс объединены разновозрастные, в основном нижнепалеозойские интрузии различного состава. Интрузии среди протеройско-нижнепалеозойских пород в пределах Центральноуральского поднятия распространены ограниченно-встречаются в виде небольших пятен-и изучены крайне недостаточно.

В основании немногочисленных сведений о родниках можно заключить, что в зоне интенсивной трещиноватости массивов изверженных пород имеются трещинно-грунтовые безнапорные воды. Дебиты родников в основном до 0,5 л/сек, что свидетельствует о незначительной обводненности верхней выветрелой зоны.

Из-за невысокой водообильности и незначительного распространения магматических пород практическое использование вод этого для водоснабжения бесперспективно.

Протерозойско-нижнепалеозойский терригенно-карбонатный водоносный комплекс (Pt-Pz1)

Это комплекс распространен в Центральноуральском поднятии и в ядре Полюдовской антиклинали Западноуральской зоны складчатости. Комплекс сложен песчаниками, аргиллитами, алевролитами, гравелитами, конгломератами, углисто-глинистыми сланцами, филлитами, эффузивами. Известняки, доломиты, мраморы, характеризующиеся неравномерными трещинноватостью и закарстованностью играют подчиненную роль. Общая мощность отложений до 5-6км.

Для терригенных, метаморфических и эффузивных толщ характерно развитие трещенно-грунтовых вод, залегающих на небольших глубинах (30-40м). Обводненность толщ очень неравномерна. Воды, как правило, безнапорны. Дебит родников колеблется до 10 л/сек, но чаще не превышает 0,5 л/сек. Дебиты скважин составляют от 0,01 до 2,5 л/сек.

Наиболее водообильны карбонатные отложения, для них характерно развитие трещенно-карстовых вод. Здесь дебиты родников 1,5-2,0 л/сек, реже нескольких десятков литров.

Воды этого комплекса практически не используют.

Ордовикско-силурийский карбонатный водоносный комплекс (kO-S)

В это комплекс объединены карбонатные отложения ордовика и силура, развитые в основном в пределах Центральноуральского поднятия и Западноуральской зоны складчатости. Среди известняков встречаются небольшие по мощности прослои терригенных пород. Мощность комплекса в пределах нескольких сот метров. Ордовиксие и силурийские известняки довольно интенсивно, но неравномерно закарстованы, в них содержатся трещенно-карстовые воды. Глубина залегания подземных вод от 4 до 12-17м в долинах, до 40-50м и больше на водоразделах. Воды в основном безнапорны, но в долинах рек напор бывает.

Водообильность пород неравномерна. Дебиты родников колеблются в больших пределах: обычные от 0,1 до 10-15 л/сек, в нарушенных водообильных зонах 200-250 л/сек.

Воды комплекса пополняются за счет атмосферных осадков, иногда и поверхностных водотоков. Разгрузка осуществляется в долины рек.

Подземные воды этого комплекса используются в основном из каптированных родников.

Девонский терригенный водоносный комплекс (D)

В комплекс включены песчаники, аргиллиты, алевролиты, конгломераты, глинистые и кремнистые сланцы такатинской свиты среднего и нижнего девона. Комплекс развит в пределах Западноуральской зоны складчатости и Центрально уральского поднятия. Мощность его до 200-250м.

В комплексе развиты трещенно-грунтовые, трещенно-пластовые и жильные воды. Глубина их залегания от 7 до 40 м. Водообильность пород в целом незначительна и неравномерна. Дебит родников, как правило, 0,1-0,2 л/сек, иногда 6-7 л/сек. Воды питаются атмосферными осадками, разгрузка осуществляется в долины рек.

Практического интереса этот комплекс не представляет.

Франско-турнейский карбонатный водоносный комплекс (Dfr-C1t)

В этот комплекс объединены известняки турнейского, фаменского и франского ярусов с подчиненными маломощными прослоями обломочных пород. Комплекс развит в пределах Западноуральской зоны складчатости и Центральноуральского поднятия. Мощность комплекса колеблется в пределах нескольких сот метров.

Водоносны известняки, в которых циркулируют трещенно-карстовые воды. К терригенным прослоям приурочены трещинно-пластовые, трещенно-грунтовые воды. Глубина залегания вод от 5-12 до 100м, иногда больше. Водообильность пород неравномерна. Дебиты родников колеблются от 0,1 до 200 л/сек и более. Дебит большинства скважин до 1 л/сек.

Основным источником питания подземных вод служат атмосферные осадки. Разгрузка происходит в виде многочисленных родников в долинах Вильвы, Усьвы.

Воды этого комплекса используют в Коспаше, Кизеле, Гремячинске.

Западноуральский спорадически обводненный региональный водоупор (hC1v)

Западноуральский горизонт нижнего карбона развит в пределах Западноуральской зоны складчатости, на крыльях антиклинальных и синклинальных структур.

Толща содержит водоносные прослои в кварцевых песчаниках, относительно изолированных друг от друга водоупорными пачками алевролитов, аргиллитов и углистых сланцев. Общая мощность западноуральской толщи до 100-200м.

Синклинальное и моноклинальное залегание пород западноуральского горизонта обусловило напорный характер подземных вод. Только в местах выходов угленосной толщи на поверхность воды ненапорны. Глубина залегания подземных вод колеблется от 24,6 до 256м.

Немногочисленные родники имеют дебиты от 0,1 до 2,5 л/сек. Скважины в зоне активной циркуляции подземных вод имеют дебиты 0,08-2,80 л/сек.

Подземные воды питаются атмосферными осадками. Разгрузка происходит в долины рек.

Подземные воды этого горизонта почти не используют, за исключением вод единичных родников.

Визейско-артинский карбонатный водоносный комплекс (C1v-P1a)

В комплекс объединены карбонатные толщи ассельского, сакмарского, артинского ярусов Перми и надугольная толща карбона. Выходы его занимают большие пространства в пределах Западноуральской зоны складчатости между выходами терригенных ассельско-артинских толщ на западе и западноуральского горизонта нижнего карбона на востоке. Визейско-артинский карбонатный водоносный комплекс может быть разделен на два изолированных относительно водоупорными аргиллитами, алевролитами, мергелями каширского и верейского горизонтов. Известняки и доломиты водоносного комплекса трещиноваты и закарстованны, причем характерно, что трещенные и закарстованные зоны в них линейные, вытянутые. Породы насыщены трещенно-карстовыми водами. Глубина их залегания до 100-120м. Воды на водоразделах и склонах, как правило, безнапорны, в долинах рек и синклинальных погружениях их напор достигает 10-20м и более.

Дебиты родников комплекса в целом весьма различны: от 0,01-0,10 до 10-20 л/сек, трещинных же зонах достигают 50-500 л/сек. Дебиты скважин от 0,01 до 48,20 л/сек.

Визейско-артинский водоносный комплекс наиболее водообилен до глубин 150-200м.

Наиболее водообильные скважины приурочены к зонам нарушений, повышенной трещиноватости и закарстованности. В этих зонах концентрируются основные ресурсы подземных вод.

Воды визейско-артинского карбонатного комплекса используют для водоснабжения.

Ассельско-артинский терригенный водоносный комплекс (P1as-a)

Ассельско-артинский терригенный водоносный комплекс объединяет терригенные фации ассельского, сакмарского и артинского ярусов, развитые вдоль восточного борта Предуральского прогиба на западном склоне Урала. Представлены они конгломератами, песчаниками, алевролитами, глинами с редкими прослоями известняков и мергелей. Мощность ассельско-артинской терригенной толщи достигает нескольких сот метров.

Водоносны прослой и линзы конгломератов, песчаников, реже алевролитов, мергелей и известняков, водоупорны глины, алевролиты и нетрещиноватые разности песчаников. Верхней, наиболее трещиноватой части развиты трещенно-грунтовые, ниже-ненапорные и напорные трещинно-пластовые и реже трещенно-карстовые воды.

Напорные трещинно-грунтовые и пластовые воды вскрыты на глубинах 25-30м, напорные-на 15-120м.

Водообильность пород различна. Дебиты родников 0,5 л/сек, дебиты скважин 0,1-1,7 л/сек.

В целом воды этого водоносного комплекса обладают хорошим химическим составом и представляют практический интерес для водоснабжения.

Артинско-филипповский карбонатный водоносный горизонт (P1a-fl)

В этот водоносный горизонт объединены филлиповская свита кунгурского яруса, артинский ярус и в некоторых местах верхняя часть сакмарского яруса, развитые в пределах платформы и сложенные известняками и доломитами. Мощность этого водоносного горизонта превышает 250м. Он выходит на поверхность в бассейне Сылвы и Шаквы в пределах Уфимского вала. Водоносны, как правило, филлиповские доломиты и артинские известняки. Сакмарские известняки в верхней части водоносны редко. Они обычно служат водоупорной подошвой. В предела Уфимского вала водоносный горизонт образует сложный бассейн карстовых вод. Глубина залегания карстовых вод в местах выхода горизонта на поверхность от 10 до 150м.

В своде Уфимского вала воды безнапорны, с погружением водоносного горизонта к западу под молодые отложения появляется напор. Водообильность пород различна в зависимости от степени их трещиноватости. Дебиты скважин от 0,3 до 12 л/сек, родников 10-100 л/сек. Воды пригодны для питьевых целей.

Кунгурский терригенный водоносный комплекс (P1kg)

Терригенные отложения Кунгурского яруса развиты в Предуральском прогибе и представлены тонкоплитчатыми мергелями, алевролитами с линзами гипсов, ангидритов и каменной соли, песчаниками, глинами, и линзами известняков, конгломератов конгломерато-брекчий с карбонатным цементом, а в нижней части - с линзами гипса, ангидрита и каменной соли.

На поверхность комплекс выходит на большой площади: занимает долину Колвы, междуречье Язьвы и Вишеры, бассейны Вильвы и Глухой Вильвы, среднюю часть бассейна Косьвы, междуречье Усьвы, Чусовой, широкой полосой распространен южнее Чусового. Мощность толщи от 100-120м до нескольких сотен метров.

Водоносны песчаники, мергели, известняки, линзы гипса, конгломератов, конгломерато-брекчий. Они чередуются с водоупорными глинами, иногда нетрещиноватыми разностями песчаников. Соленоснаятолща, выполняющая центральные части депрессий, служит водоупором для всего комплекса. Разнообразие литологического состава пород обусловило образование разных по химизму трещенно-грунтовых, трещенно-пластовых и трещенно-карстовых вод, их сложную взаимосвязь.

Глубина залегания подземных вод от 1,5-2,0 до 120-140м.

Дебиты родников из песчаников и мергелей 0,5-2,0 л/сек, из скважин-от 1,0 до 5,0 л/сек. Родники, приуроченные к конгломератам и конгломерато-брекчиям, имеют дебит до 185 л/сек.

Местное население широко использует подземные воды для водоснабжения.

Иренский водоносный комплекс (P1ir)

Иренский водоносный комплекс приурочен к иренской свите кунгурского яруса, сложенной чередующимися гипсово-ангидритовыми и карбонатными пачками, сильно закарстованными. Водоносный комплекс выходит на поверхность в пределах Пермско-Башкирского свода, на западном и восточном крыльях Уфимского вала и северо-восточном окончании Краснокамско-Полазненского вала. Мощность толщи 120-170м. Иренская свита водоносна только в местах выхода на поверхность или при очень неглубоком залегании; с погружением под молодые отложения она становится водоупорной. Водоносны гипсы, ангидриты, известняки. В этом комплексе распространены карстовые воды, глубина их залегания 10-42,7м.

Дебит родников от 0,1 до 40 л/сек, скважин 5-29 л/сек.

Эти воды используют на животноводческих фермах и в технических целях.

Соликамский водоносный комплекс (P2sl)

Водоносный комплекс соликамских отложений развит в пределах восточной окраины Русской платформы и Предуральского краевого прогиба. Он занимает междуречья Камы, Колвы, Вишеры и Яйвы, проходит полосой по правому берегу Камы в районе Березников и Соликамска и в бассейне Косьвы.

Соликамский горизонт представлен плитчатыми глинистыми известняками, песчаниками с прослоями глин, алевролитов, гипсов и ангидритов. Мощность 60-150м. Водоносны мергели, известняки, песчаники. Водоупор представлен гипсами и ангидритами подстилающего иренского горизонта. Из соликамских пород водоупорными являются прослои глин, гипсов и ангидритов.

Соликамский горизонт водоносен. В наиболее трещиноватой верхней части разреза распространены безнапорные трещенно-грунтовые воды. Глубина их залегания от 1-2 до 20-30м. Ниже, на глубинах до 70-80м, залегают трещенно-пластовые ненапорные и напорные воды. Дебиты родников от 0,1 до 50 л/сек.

Соликамский водоносный комплекс в Прикамье-один из наиболее важных для водоснабжения. Его можно использовать более широко за счет каптажа родников, проходки колодцев и бурения скважин.

Рис. 5. Родник Соликамского водоносного комплекса

Рис. 6. Колодец Соликамского водоносного комплекса

Подземные воды Пермской края, которые мы изучили и описали в ходе практики, были представлены родниками и колодцами.

Нами были расмотренны родники и колодцы на территории Перми:

- по ул.Соликамской, распологающиеся в долине реки Кама. Они приурочены к Соликамскому водоносному комплексу (P2sl), их дебиты не превышают 0,75 л/сек у колодцев и 0,01-2 л/сек у колодцев, режимы родников и колодцев постоянные, по составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже гидросульфатно-кальциевые, их минерализация 0,1-0.5 г/л, глубина залегания до 30м.

- на бул. Гагарина,28. Они приурочены к Шешминскому водоносному комплексу(P2ss), их дебиты до 0,1 л/сек, режим постоянный, по составу воды гидрокарбонатные, минерализация до 0,5 г/л., глубина залегания до 3-5м.

- на ул. Н. Островского,111а, ул.Липатова,2; ул.Глинка, 2, ст.Пальники. Они приурочены к Соликамскому водоносному комплексу (P2 sl), их дебиты (по ул.Липатова дебит определить не возможно, по ул.Глинка 0,01-1 л/сек, в Пальниках-1,8 л/сек, по ул.Н.Островского-0,4-0,5 л/сек) режимы родников постоянные, воды гидрокарбонатно-кальциевые, минерализация 0,1-0,5 г/л, глубина залегания до 30м.