- •1.Содержание и задачи науки зоологии. Краткая история зоологии. Принципы зоологической систематики. Бинарные номенклатура видов. Значение зоологических исследований для с/х производства.

- •2. Подцарство одноклеточные. Общая характеристика. Систематика подцарства, что положено в её основу.

- •3.Тип Апикомплексы. Характеристика, представители, особенности размножения и развития, значение. Кокцидии, жизненный цикл.

- •4. Тип Микроспоридии. Тип Миксоспоридии. Характеристика, особенности размножения, представители, значение.

- •5. Тип Ресничные. Характеристика типа, представители, значение. Инфузории рубца жвачных.

- •6. Тип Саркомастигофоры. Характеристика типа, особенности строения, представители, значение.

- •7. Паразитические представители одноклеточных животных. Где паразитируют и какие заболевания вызывают.

- •9. Тип Губки. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •10. Тип Кишечнополостные. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •11. Сравнительная характеристика губок и кишечнополостных.

- •13.Тип плоские черви.

- •15. Моногенетические сосальщики. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития в связи с паразитическим образом жизни. Многообразие сосальщиков, их значение.

- •16. Ленточные черви. Систематическое положение. Особенности строения, в связи с паразитическим образом жизни. Представители, значение.

- •17. Тип Круглые черви. Характеристика типа. Особенности строения, систематика, представители, значение. Происхождение круглых червей.

- •18. Круглые черви – паразиты животных и человека. Общая характеристика, основные представители и их жизненные циклы.

- •19. Круглые черви - вредители растений. Общая характеристика, основные представители и их жизненные циклы.

- •20. Тип Кольчатые черви. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение. Происхождение кольчатых червей.

- •21. Многощетинковые черви.

- •22. Малощетинковые черви

- •23. Пиявки

- •25. Членистоногие.

- •25. Подтип Жабродышащие. Ракообразные.

- •27. Подкласс Максилоподы. Особенности строения, размножение и развития. Систематика, представители, значение

- •28. Подкласс высшие раки (malacostraca).

- •29. Подтип Хелицеровые. Класс паукообразные. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •30. Пауки. Систематическое положение. Особенности строения в связи с наземным образом жизни. Биология, представители, значение.

- •Вопрос 31: Клещи

- •Вопрос 32. Многоножки

- •Вопрос 33. Класс насекомые открыточелюстные

- •Вопрос 34: классификация надкласса Шестиногих

- •Вопрос 35: подкласс Первичнобескрылые

- •36. Насекомые с неполным превращением (Heterometabola). Особенности строения, размножения, и развития. Систематика, представители, значение.

- •37. Прямокрылые. Тараканы. Богомолы. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •38. Вши. Пухоеды и Власоеды. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •39.Стрекозы. Равнокрылые. Полужестокрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •40. Насекомые с полным превращением. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •42. Чешуекрылые. Перепончатокрылые. Систематическое положении. Особенности строения, биология, представители, значение. Одомашненные виды.

- •43. Насекомые паразиты с.Х.Животных. Представители их систематическое положение, особенности строения, размножения и развития, значение.

- •44. Насекомые - вредители с.Х. Растений. Представители, их систематическое положение, особенности строения, размножения, значение.

- •45.Тип моллюски. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •46. Брюхоногие моллюски. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •47. Двустворчатые моллюски Bivalvia). Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •48.Головоногие моллюски. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значения.

- •49. Тип иглокожие. Общая характеристика, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •50. Тип Хордовые. Общая характеристика, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •51. Подтип Бесчерепные. Общая характеристика, Общая характеристика, особенности строения, представители, значение.

- •52. Подтип Личиночнохордовые. Общая характеристика, особенности строения, систематика, размножения и развития, представители, значение.

- •53. Подтип позвоночные. Общая характеристика, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •54. Раздел Бесчелюстные. Класс Круглоротые. Общая характеристика, особенности строения, представители, значение.

- •55. Миноги. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •56. Группа Anamnia. Особенности биологии и строения, систематика, представители.

- •57. Раздел Челюстноротые. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Приспособление рыб к водному образу жизни. Сравнительная характеристика классов, представители.

- •58. Класс Хрящевые рыбы. Подкласс Пластинчатожаберные. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •59. Класс Костные рыбы. Особенности строения, биология, систематика, представители, значение.

- •61. Подкласс Лучепёрые рыбы. Надотряд Костистые рыбы. Особенности строения, биология представители.

- •62. Сельдевые. Лососевые. Щуковые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •63. Сомовые. Карповые. Камбаловые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •64. Угревые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •65. Окуневые. Бычковые. Тресковые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, значение.

- •66. Ганоидные рыбы. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •67. Экология рыб. (экологические группы, миграции, питание, размножение), мероприятия по их охране.

- •68. Надкласс Наземные позвоночные. Происхождение. Общая характеристика, признаки, систематика, представители.

- •69. Класс Земноводные. Общая характеристика, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •70. Бесхвостые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •71. Отряды безногие и Хвостатые. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •72. Экологическая ниша земноводных, их значение. Мероприятия по охране земноводных. Происхождение земноводных.

- •73. Группа Amniota. Особенности биологии и строения, систематика, представители. Приспособительное значение зародышевых оболочек.

- •74. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •75. Чешуйчатые. Систематическое положение. Особенности строения, систематика, представители, значение.

- •76.Крокодилы. Черепахи. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •Черепахи

- •Значения

- •77. Экология пресмыкающихся, их значения. Мероприятия по охране пресмыкающихся. Происхождение пресмыкающихся.

- •79.Килегрудые птицы. Систематическое положение. Особенности строения, основные отряды, представители, биология, значения.

- •80. Бескилевые птицы. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значения.

- •81. Пингвины. Систематическое положение. Особенности строения, биологии, представители, значение.

- •82. Экология птиц (экологические группы, питание, размножение, миграции, годовой цикл жизни), хозяйственное значение.

- •83. Курообразные. Гусеобразные. Голубеобразные. Систематическое положение. Общая характеристика, биология, представители, значение, Одомашненные представители курообразных и их предки.

- •84. Соколообразные. Совообразные. Систематическое положение. Особенности организации, биологии, представители, значение.

- •85. Аистообразные. Журавлинообразные. Систематическое положение, общая характеристика, биология, представители, значение.

- •86. Класс птицы, подкласс Веерохвостые Отряд Воробьинообразные (Passeriformes).

- •87. Класс млекопитающие (Mammalia)

- •88. Подкласс первозвери (prototheria).

- •89. Отряд Сумчатые (Marsupialia).

- •91.Насекомоядные.Рукокрылые.Систематическоеположение.Особеннности строения,биология представители,значения.

- •93.Парнокопытные.Непарнокопытные.Мазоленогие.

- •94.Хищные,ластоногие.

- •95.Китообразнве,приматы.

- •98. Строение и функции кожных покровов, органов дыхания и выделения у разных классов хордовых.

- •99. Особенности строения и эволюция кровеносной системы у разных классов хордовых

- •100. Особенности размножения позвоночных животных.

- •101.Природная зональность России и характеристика фаун по зонам.

- •102.Зоогеографические области и их фауна. Ареал. Определение, особенности ареалов животных.

- •103.Факторы среды. Определение,классификация,характреристика,особенности воздействия.

- •105.Красная книга.История создания,цели и задачи.Красная книга ссср,рсфср и рф.

71. Отряды безногие и Хвостатые. Особенности строения, биология, представители, значение.

БЕЗНОГИЕ

Безно́гие земново́дные (лат. Gymnophiona, или лат. Apoda) — отряд позвоночных животных класса земноводных. Безногие являются самым малочисленным отрядом земноводных, включающим лишь 184 вида. Известны с раннего юрского периода (род Eocaecilia).

Морфология

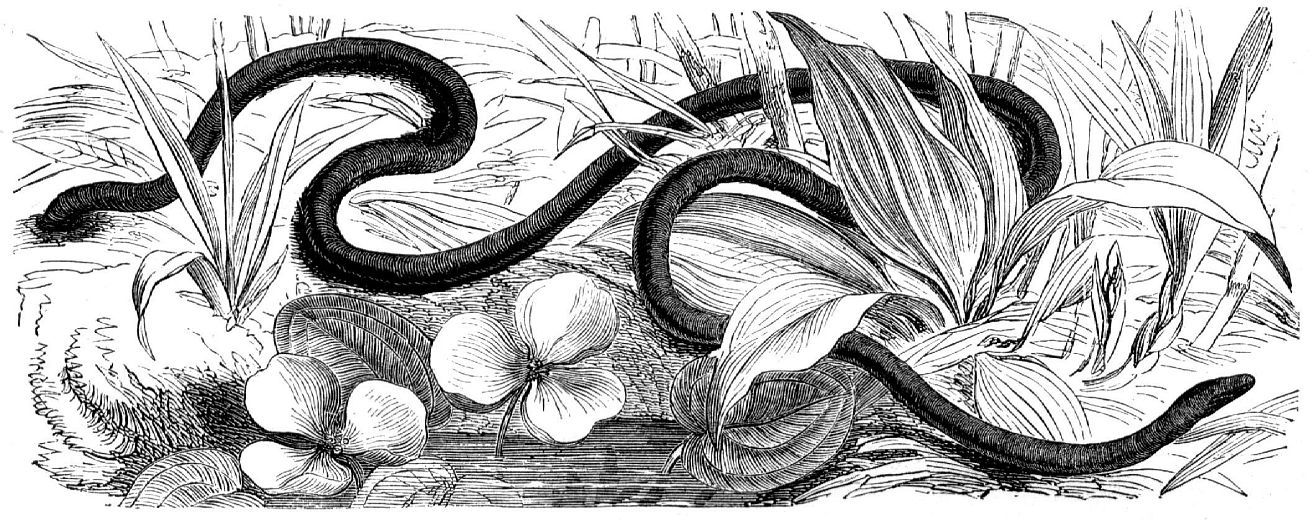

У безногих земноводных нет конечностей, а хвост сильно редуцирован. Клоака находится на заднем конце тела, который внешне часто напоминает передний. Мелких безногих земноводных (размером до 10 см) можно легко спутать с дождевыми червями, в то время как крупные виды (размером от 1 до 1,5 м) напоминают скорее змей.

![]()

Голова рыбозмея из рода Ichtyophis

Кожа безногих земноводных гладкая и зачастую окрашена в матовый тёмный цвет. Некоторые виды имеют цветные полоски или пятна на боках. Из-за содержащейся в коже известковой чешуи, а также из-за сросшихся черепных костей, безногих земноводных ранее относили к вымершим панцирным амфибиям. Однако сегодня эти морфологические особенности считают вторичными приспособлениями. На челюстях на нёбе почти нет зубов.

Глаза безногих земноводных покрыты тонким слоем кожи, из-за чего они могут различать лишь свет и тьму. Восприятие окружающего мира происходит главным образом с помощью обоняния и двух осязательных органов, расположенных между носом и глазами. Вибрации земли также играют роль при ориентации. Дыхание осуществляется с помощью правого лёгкого, левое лёгкое, как правило, редуцировано. Как и у других земноводных, дыхание также частично осуществляется через кожу и слизистые оболочки рта, в особенности у единственного безлёгочного вида Atretochoana eiselti.

Распространение

Безногие земноводные встречаются в тропиках и субтропиках Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Как правило, населяют самые нижние слои лесной подстилки. Питаются мелкими животными, в основном дождевыми червями. Предпочитают жить во влажных регионах, зачастую вблизи водоёмов. Существуют виды безногих земноводных, полностью приспособившихся к жизни в воде. Они встречаются в медленно текущих реках, таких как Амазонка, Ориноко и речных системах Колумбии. Их пищей являются моллюски и мёртвые рыбы.

Из-за своего скрытного образа жизни безногие земноводные являются малоизученной группой амфибий. Зоологи исходят из того, что ещё не все виды известны науке и описаны.

Размножение

Как и все земноводные, безногие являются раздельнополыми животными. Оплодотворение происходит в теле самки. У самца из клоаки выдвигается переносящий сперму оплодотворительный орган, так называемый Phallodeum. Существуют виды, откладывающие яйца, однако 75 % видов безногих земноводных являются живородящими. Молодые особи вылупляются в теле матери и перед рождением питаются в фаллопиевых трубах. Яйцекладущие виды откладывают яйца в подземных норах и прочих укрытых местах. У некоторых видов существует уход за потомством. Молодые особи живут как в воде, так и на суше. По ночам они охотятся в водоёмах, а в дневное время зарываются в землю в прибрежных участках. Стадия свободноживущей личинки отсутствует.

Питание

Поведение безногих земноводных, относящиеся к питанию, ещё почти не изучено. Вероятно в их пищу входят главным образом насекомые и беспозвоночные, которые часто встречаются в их ареале распространения. Анализы содержимого желудка вида Afrocaecilia taitana показали останки термитов, но бо́льшая часть состояла из неопределённого органического материала и остатков растений. Некоторые учёные предполагают, что безногие земноводные питаются детритом, другие же видят в этом признак того, что эти животные питаются дождевыми червями. Живущие в неволе безногие земноводные питаются дождевыми червями очень охотно. Более крупные виды, видимо, питаются и другими земноводными, а также небольшими змеями и ящерицами. Живущие в воде виды едят и небольших рыб. Некоторые виды живут в гнёздах муравьёв и питаются их личинками.

Классификация

Безногие земноводные (Gymnophiona) делятся на 10 современных и 1 ископаемое семейство:

Семейство Rhinatrematidae — Хвостатые червяги (11 видов, Южная Америка)

Род Epicrionops — Мелкозыбые червяги (8 видов)

Род Rhinatrema — Разнозубые червяги (3 вида)

Семейство Ichthyophiidae — Рыбозмеи (50 видов, Южная и Юго-Восточная Азия)

Род Caudacaecilia — Короткохвостые червяги (5 видов)

Род Ichthyophis — Рыбозмеи (38 видов)

Род Uraeotyphlus — Малабарские червяги (7 видов)

Семейство Scolecomorphidae — Африканские червяги, или короткоголовые червяги (6 видов, Африка)

Род Crotaphatrema — Короткоголовые червяги (3 вида)

Род Scolecomorphus (3 вида)

Семейство Herpelidae (9 видов, Африка)

Род Boulengerula — Голубоватые червяги (7 видов)

Род Herpele — Западноафриканские червяги (2 вида)

Семейство Caeciliidae — Червяги (42 вида, Южная и Центральная Америка)

Род Caecilia — Настоящие червяги (33 вида)

Род Oscaecilia — Узкотелые червяги (9 видов)

Семейство Typhlonectidae (13 видов, Южная Америка)

Род Atretochoana (1 вид)

Род Chthonerpeton — Присосковые червяги (8 видов)

Род Nectocaecilia — Плавающие червяги (1 вид)

Род Potomotyphlus (1 вид)

Род Typhlonectes — Водные червяги (2 вида)

Семейство Indotyphlidae (20 видов, Сейшельские острова, Индия, Африка)

Род Gegeneophis — Индийские червяги (10 видов)

Род Grandisonia — Сейшельские червяги (3 вида)

Род Hypogeophis — Земляные червяги (2 вида)

Род Idiocranium — Крохотные червяги (1 вид)

Род Indotyphlus — Бомбейские червяги (2 вида)

Род Praslinia — Праслении (1 вид)

Род Sylvacaecilia (1 вид)

Семейство Chikilidae (1 вид, Индия)

Род Chikila (1 вид, Индия)

Семейство Siphonopidae (19 видов, Южная Америка)

Род Brasilotyphlus — Слепые червяги (2 вида)

Род Caecilita (1 вид)

Род Luetkenotyphlus — Скрытоглазые червяги (1 вид)

Род Microcaecilia — Микроцецилии (7 видов)

Род Mimosiphonops — Обманчивые червяги (2 вида)

Род Parvicaecilia — Малые червяги (2 вида)

Род Siphonops — Кольчатые червяги (5 видов)

Семейство Dermophiidae (13 видов, Африка, Южная и Центральная Америка)

Род Dermophis — Толстокожие червяги (7 видов)

Род Geotrypetes — Тигровые червяги (3 вида)

Род Gymnopis — Центральноамериканкие червяги (2 вида)

Род Schistometopum — Гладкоязычные червяги (2 вида)

Семейство † Eocaeciliaidae

Род † Eocaecilia

Вид † Eocaecilia micropodia

incertae sedis

Род † Rubricacaecilia

Вид † Rubricacaecilia monbaroni

Однако, эта систематика по всей вероятности не отражает все эволюционные родственные отношения. Точное количество родов и видов внутри отдельных семейств колеблется в зависимости от авторов, в особенности из-за того, что многие виды описаны лишь по одному-единственному экземпляру. Однако в любой систематике по меньшей мере две трети всех видов относятся к семейству червяг (Caeciliidae).

Безногие земноводные, или червяги , говорит Ваглер, "скорее, чем все другие гады, имеют право считаться отдельным отрядом*, тело которых было покрыто кожными окостенениями.

* Установлено, что червяги занимают одну из низших ступеней на "эволюционной лестнице" земноводных. Об этом говорит наличие в коже у многих представителей костных чешуек, доставшихся им "по наследству" от вымерших предков - стегоцефалов (так называемых панцирноголовых).

Количество костных чешуи в теле червяг может достигать 2000, причем в передней части они мельче (1-2 мм), чем в задней (около 4 мм). В наиболее подвижных участках тела (в области хвоста, например) они разрушаются, оставляя небольшие полости в толще кожи". Хотя по наружности они похожи на змей или, скорее, веретениц, но по внутреннему их строению напоминают лягушек. По внешнему виду они очень похожи на амфисбен, но отличаются от них тем, что тело у них голое, хвоста почти нет, заднепроходное отверстие круглое и находится почти на конце туловища, которое имеет вид цилиндра с тупыми концами и везде одинаковой толщины. На коже его замечаются иногда кольцеобразные, тесно лежащие складки кожи; иногда же тело гладкое и, пока животное живо, оно покрыто липкой слизью**.

* * В период размножения самцы червяг накапливают в теле жир, в связи с чем их тела утолщаются и приобретают сходство с формой тела беременных самок.

"У всех безногих замечаются одинаковые пустые, довольно большие конусообразные и несколько загнутые назад зубы, которые прикреплены к внутреннему краю челюстей; язык прирос своей нижней поверхностью к коже рта и поэтому высовываться не может. На нёбе также есть зубы, и они расположены в виде подковы, как у некоторых рыбообразных земноводных. Что касается язычной кости, то она тем замечательна, что имеет три пары дуг, что указывает на присутствие жабр в начале жизни и, следовательно, на то, что червяги имеют превращение. Наружные носовые отверстия расположены по сторонам головы или на переднем конце ее, а внутренние носовые отверстия находятся на небе. Глаз не бывает вовсе, или они настолько покрыты кожей головы, что для зрения вовсе не пригодны***.

* * * У ряда червяг над глазами обычно располагаются прозрачные "окошки", а сетчатка содержит только редуцированные зрительные палочки без колбочек.

Перед глазами всегда находятся маленькие отверстия, в которых помещаются выдвижные щупальца, снабженные особенным нервом. Уши, как у саламандр, спрятаны под кожей, не имеют барабанной перепонки и состоят, как у саламандр, из небольшого хрящика, лежащего на яйцевидном окошечке. Строение черепа очень своеобразно: верхнечелюстные кости так прикрывают глазную впадину, а височные кости - височную впадину, что со стороны кажется, что череп образован одной щитообразной костяной пластинкой*.

* Интересно, что червяги открывают рот, поднимая череп, при неподвижной нижней челюсти.

Глаза,

если только они существуют, лежат на

верхнем крае верхнечелюстной кости в

очень маленьком удлиненном углублении.

Барабанная кость вдвинута между другими

черепными костями, а ветви нижней челюсти

соединены спереди хрящом. Суставная

поверхность затылочной кости разделена

посредине на две части, совершенно как

у лягушек. Спинные позвонки не имеют

полушарообразных суставных поверхностей,

а с обеих сторон имеют углубления и

соединены хрящевыми пластинками,

лежащими между позвонками. Ребра имеют

вид совсем небольших придатков; грудной

кости, таза и конечностей вовсе нет. Из

легких развито только одно.

Вышеуказанные

признаки, установленные еще Ваглером,

могут быть и теперь вполне сохранены.

Более подробное описание мозга и нервной

системы безногих земноводных мы находим

у Вальдшмидта; мозговые полушария

больше, чем у всех наших земноводных и

скорее похожи на мозговые полушария

лягушек, чем саламандр. Новейшие

исследования значительно дополнили

сведения об этих животных: число позвонков

может доходить до 250, печень разделена

на многие лопасти; с каждой стороны у

самца находится по нескольку семенных

желез, и у него есть орган совокупления,

который может быть выпячен изнутри.

Об

истории развития червяг до последнего

времени было очень мало известно. Иоганну

Мюллеру мы обязаны сообщением, что

цейлонская червяга (Ichthyophis glutinosus) имеет

по сторонам шеи по одной жаберной щели,

которая ведет к внутренним жабрам. По

словам Жерве и более подробным указаниям

Петерса, у Typhlonectes compressicauda - червяги из

северной части Южной Америки - незаметно

и следа жаберных щелей, какие нашел

Мюллер у цейлонской червяги, но жаберный

аппарат головастика этого животного

очень своеобразен. Кровеносные сосуды

в жабрах не образуют петель, проникающих

в жаберные сосочки разветвлений, как у

других головастиков, но вены и артерии

разветвляются на поверхности листовидной

жаберной кожицы. Эти листовидные наружные

жабры сильно напоминают колоколообразные

дыхательные органы у зародышей сумчатой

лягушки, описанные Вейнландом. Несомненно,

что превращение различных червяг точно

так же разнообразно, как превращение

бесхвостых земноводных. Например, Мебиус

привез с Сейшельских островов несколько

экземпляров червяг различного возраста,

у которых нет ни жаберных щелей, ни

кожистого гребня на хвосте, ни затылочных

рубцов, встречающихся у головастиков,

дышащих листовидными жабрами. Дюмириль,

напротив, у одного молодого экземпляра

из Малабара нашел на сторонах шеи

жаберную щель, которая была расположена

несколько выше, чем у цейлонской червяги,

но доказывала, очевидно, что у этого

рода не встречается листообразных жабр.

Во время метания икры червяги идут в

воду и кладут туда свои яйца или же

рождают живых детенышей; иногда яйца

кладутся около воды. У некоторых видов

яйца насиживаются или, по крайней мере,

охраняются самкой. Превращение зародышей

оканчивается большей частью в яйце;

после краткого пребывания в воде

головастики принимают внешний вид

взрослых животных и выходят на

сушу.

Стройная

червяга (Caecilia gracilis)

Грэфе

сообщает, что червяга из восточной

Африки, живущая на островах Св. Фомы и

Роллас, часто встречается на высоте

400-500 м над поверхностью моря. Но ее

находят и на высоте 900 м. Она питается

насекомыми, личинками, многоножками и

земляными червями, но ест также и змей

из рода слепунов. Местные жители думают,

что это животное ядовито, и, по исследованиям

Видерсгейма, следует, может быть,

предположить, что железы около щупальцев

действительно содержат яд. Углубления,

в которых прячутся щупальца червяги,

покрыты, по словам Грэфе, такой же кожей,

которая покрывает щупальцевые углубления

и снаружи.

Червяги

встречаются в тропических странах

Америки, Африки и Азии, но их нет в

Австралии и на Мадагаскаре. Они роют

землю и вообще ведут подземную жизнь,

как земляные черви, что в значительной

степени затрудняет наблюдения над ними.

Многие из них живут в муравейниках и

питаются муравьями. Движения их состоят

из медленного ползания или плавания,

совершаемого извиванием тела. Питаются

они червями и разными другими мелкими

животными. Ныне известно 14 родов с 37

видами безногих земноводных, которые

отличаются друг от друга развитием

глаз, строением и положением щупальцев,

а также строением кожи, именно замечаются

ли в ней круглые чешуйки или нет*.

Стройная

червяга (Caecilia gracilis)

Грэфе

сообщает, что червяга из восточной

Африки, живущая на островах Св. Фомы и

Роллас, часто встречается на высоте

400-500 м над поверхностью моря. Но ее

находят и на высоте 900 м. Она питается

насекомыми, личинками, многоножками и

земляными червями, но ест также и змей

из рода слепунов. Местные жители думают,

что это животное ядовито, и, по исследованиям

Видерсгейма, следует, может быть,

предположить, что железы около щупальцев

действительно содержат яд. Углубления,

в которых прячутся щупальца червяги,

покрыты, по словам Грэфе, такой же кожей,

которая покрывает щупальцевые углубления

и снаружи.

Червяги

встречаются в тропических странах

Америки, Африки и Азии, но их нет в

Австралии и на Мадагаскаре. Они роют

землю и вообще ведут подземную жизнь,

как земляные черви, что в значительной

степени затрудняет наблюдения над ними.

Многие из них живут в муравейниках и

питаются муравьями. Движения их состоят

из медленного ползания или плавания,

совершаемого извиванием тела. Питаются

они червями и разными другими мелкими

животными. Ныне известно 14 родов с 37

видами безногих земноводных, которые

отличаются друг от друга развитием

глаз, строением и положением щупальцев,

а также строением кожи, именно замечаются

ли в ней круглые чешуйки или нет*.

* Сейчас всех червяг разделяют на 6 семейств, 33 рода и 163 вида.

ХВОСТАТЫЕ

Отряд хвостатые земноводные

Хвостатые земноводные (лат. Urodela, или лат. Caudata) — один из трёх современных отрядов земноводных. В русском языке большинство представителей отряда именуют или саламандрами, или тритонами. Некоторые виды освоили неотению. Есть безлёгочные виды. Древнейшие хвостатые земноводные появились в юре. Одним из таких саламандр был караурус из Казахстана

Вследствие внешнего сходства между ящерицами и хвостатыми земноводными прежние натуралисты соединяли в один класс пресмыкающихся и гадов. При этом забывали, что хвостатые гады похожи на ящериц настолько, насколько попугаи похожи на обезьян, совы - на кошек, утки - на утконосов, пингвины - на тюленей или, взявши пример из того же класса, как каймановые черепахи похожи на крокодила, а змеи - на веретениц. Хвостатые гады, однако, отличаются от ящериц гораздо больше, чем вышеназванные животные между собой; это отличие заметно даже тогда, когда не обращают внимания на развитие детенышей. Хвостатые гады действительно имеют также удлиненное цилиндрическое туловище с отделенной от него головой, длинный и более или менее округленный хвост и четыре, а в виде исключения две конечности, как ящерицы; однако уже голая, слизистая, не покрытая чешуйками кожица и, еще яснее, отсутствие барабанной перепонки так сильно отличают их от ящериц, что трудно считать их родственными между собой животными. Более подробное описание признаков хвостатых гадов сводится к следующему. Туловище более или менее удлиненное, вальковатое, почти везде одинаково толстое и иногда довольно неуклюжее; голова относительно велика, как правило, очень плоская, с округленной мордой; шея уже головы и туловища; хвост более или менее длинный, круглый или сжатый с боков, иногда совсем плоский в виде плавника; конечности имеют неуклюжее строение конечностей других земноводных, и передние по длине почти никогда не отличаются от задних; передние конечности в большинстве случаев имеют 3-4 пальца, а задние, которые, впрочем, у некоторых видов вовсе не развиваются, - 2-5 пальцев. Наружная кожа бывает такого же различного строения, как у бесхвостых гадов, чаще всего она тонкая и нежная, иногда же складчатая и покрытая бородавкам и. Бородавки эти также иногда соединяются в группы и состоят из сильно развитых железок, выделяющих своеобразную липкую жидкость, похожую на яичный белок. Наружная кожа, как и у лягушек, часто сбрасывается, что происходит отдельными кусками, отчего линька малозаметна. Окраска чаще всего темная, но обыкновенно она испещряется светлыми пятнами и полосками, брюшко часто окрашено в яркий цвет; однообразная окраска всего тела встречается редко. В черепе ясно заметны парные теменные и лобные кости, в большинстве случаев также и носовые, а верхнечелюстные иногда совсем мало развиты. Позвоночный столб состоит по крайней мере из 50, а иногда из 100 позвонков: позвонки, расположенные между конечностями, у более развитых видов этого отряда всегда имеют короткие ребра, а у менее развитых - заметны только на немногих позвонках. Настоящей грудной кости никогда не бывает, а ее место заменяют ключицы, которые на нижней части своей расширяются и образуют хрящевой щиток. Тазовые кости по положению и внешнему виду отличаются от таза лягушек и не всегда прикрепляются к одним и тем же позвонкам. На передних конечностях, в противоположность лягушкам, лучевая и локтевая кости отделены друг от друга, а на задних конечностях ясно отделены большая и малая берцовые кости; кости плюсны и ступни, напротив, плохо развиты и их часто бывает только небольшое число. Глаза бывают развиты в различной степени. У некоторых они маленькие, недоразвиты и покрыты кожей, у других они больше и очень заметны под прозрачной кожей, наконец, у третьих вполне хорошо развиты, имеют вид выпуклых полушарий, снабжены веками и могут, как у лягушек, втягиваться внутрь. Их роговая оболочка очень велика в сравнении с глазным яблоком, радужная оболочка у высших видов отряда золотистого или медного цвета, красноватая или желтоватая; зрачок всегда круглый. Ноздри у большинства видов расположены спереди и по сторонам морды, иногда они открываются кверху, иногда в стороны. Блауе нашел в слизистой оболочке носовых полостей саламандр хорошо развитые органы обоняния и дал им название обонятельных почек*.

* В поисках места для кладки, пищи и полового партнера у хвостатых земноводных из всех органов чувств самое большое значение имеет обоняние (хеморецепторное восприятие запаха). Слух у них развит плохо, хотя некоторые древесные саламандры способны издавать писки, а тихоокеанская амбистома - лающие звуки, частота которых варьирует от 400 до 700 Гц. Подобно рыбам, хвостатые амфибии способны улавливать звуки в воде с помощью венозных капилляров кожи головы и эндолимфатического протока.

Органы слуха покрыты общим кожным покровом; барабанной перепонки у них нет, а замечается только лабиринт. Рот очень сильно расщеплен, а нижняя часть полости рта вся заполняется языком, который, однако, бывает различного вида: иногда он широкий и круглый или узкий и длинный, сердцевидный, яйцевидный, похож на шляпку гриба; в иных случаях он прикреплен только посередине и потому имеет свободные края спереди и по сторонам, в других случаях он почти совсем прирос к коже рта и может двигаться лишь очень немного. У некоторых видов (Spelerpes), как это заметил Фишер, язык может выкидываться изо рта, как у хамелеона. Почти у всех хвостатых гадов на верхнечелюстных, межчелюстных и нижне- челюстных костях замечаются маленькие, немного загнутые назад зубы: подобные же зубы всегда находятся на сошнике и небных костях; зубы эти легче узнаются ощупью, чем зрением, и служат только для придерживания добычи. Зубы на небе расположены параллельными или симметричными поперечными или продольными дугами. Пищевод довольно длинный, желудок имеет вид длинной кишки без слепого отростка; он постепенно переходит в короткую кишку; печень сравнительно велика, так что покрывает большую часть желудка, желчный пузырь и поджелудочная железа всегда сильно развиты. От узких, необыкновенно длинных почек идут короткие мочеточники в большой, тонкостенный и богатый сосудами мочевой пузырь, который, когда бывает наполнен, занимает почти половину брюшной полости; содержимое мочевого пузыря выливается в клоаку или реже в конец прямой кишки. Органы дыхания почти такого же строения, как у бесхвостых гадов, только у хвостатых гадов гораздо чаще случается, что они сохраняют дыхательные органы, свойственные головастикам, т.е. кроме легких у них замечаются жабры, разветвляющиеся иногда снаружи, иногда внутри тела животного. До последнего времени не сомневались в том, что животные, у которых замечаются жабры, сохраняют их на всю жизнь, однако наблюдения над аксолотлем, который может и терять свои жабры, доказали, что наши наблюдения в этом отношении еще не могут считаться полными. Хотя до сих пор еще никто не видел, чтобы какой-нибудь хвостатый гад, имеющий наружные жабры, кроме известного нам аксолотля, их впоследствии потерял, однако противоположное наблюдали довольно часто, именно что виды, имеющие несомненно полное превращение, иногда сохраняют жабры до полного полового развития. Филиппи, например, нашел в одном болоте около Лаго-Маджоре 50 тритонов, из которых только 2 имели строение, свойственное вполне взрослому животному; у всех лее прочих были еще заметны жабры, хотя по величине тела и развитию половых органов они походили на взрослых животных. Следовательно, это были головастики, достигшие половой зрелости, у которых можно было различить самцов и самок, а между тем они сохранили главный признак, свойственный первоначальной степени развития гадов*.

* Размножение на личиночной стадии сейчас называют неотенией. а личинок с вполне сформировавшимися половыми железами неотеническими.

Жюльен нашел в 1869 году в одном болоте 4 самки обыкновенного тритона, у которых в яичниках были созревшие яйца, а вместе с тем сохранились жабры; две из этих самок действительно метали икру. Четыре самца из того же болота, также сохранившие жабры, имели не вполне развитые половые органы. Если подобное явление замечается у самых обыкновенных гадов, то можно с некоторой достоверностью предположить, что то, что мы замечаем у одного вида, может, хотя с некоторыми видоизменениями, встретиться и у другого, или, иначе говоря, что хвостатый гад, который до сих пор нам известен как животное, сохраняющее жабры всю жизнь, окажется головастиком, который при известных условиях может потерять эти первоначальные органы дыхания. Вернее всего смотреть на подобные формы как на головастиков, потерявших способность превратиться вследствие того, что в строении их тела произошли такие изменения, которые делают излишним их полное превращение. Что касается распространения 123 ныне известных видов хвостатых гадов*, то можно заметить, что все эти виды встречаются в северной полосе, следовательно, в палеарктической и североамериканской областях и только в виде исключения мы находим некоторые виды в тропических областях.

* В настоящее время насчитывают 418 видов из 63 родов и 10 семейств.

Если не все, то по крайней мере большинство хвостатых земноводных живут преимущественно в воде, многие - в илистых болотах, другие - в глубоких озерах, иные - в таких озерах, которые расположены на высоте нескольких сот метров над уровнем моря. Все они без исключения принадлежат к числу ночных животных, которые днем прячутся в норках или на дне воды и начинают свою деятельность только при наступлении темноты или после дождя; их нелегко наблюдать, и, как это доказывают некоторые наши виды, они могут встречаться в больших количествах в такой местности, где при поверхностном наблюдении их присутствия вовсе не замечаешь. Те виды, которые живут на суше, любят темные, сырые места, куда лучи солнца почти не проникают, следовательно, их чаще всего можно встретить в узких долинах или густых лесах, где они прячутся под камнями, гнилыми бревнами или в земляных норках. Земноводные, живущие постоянно в воде, иногда вылезают на сушу, прячутся где-нибудь на берегу, но почти всегда очень скоро возвращаются в свою родную стихию. Несмотря на это, последних легче найти, чем сухопутные виды, так как они, как вообще все водяные животные, не делают большого различия между днем и ночью, а наши тритоны должны от времени до времени появляться на поверхности воды, чтобы набрать воздуха или погреться на солнце. На севере области распространения они, как другие пресмыкающиеся и гады, подвержены зимнему окоченению, а на юге окоченевают, когда пересыхают водоемы, в которых они обыкновенно живут. Они выказывают удивительную живучесть, которая помогает им переносить подобные сильные перемены: случается, что они совсем высыхают вместе с илом и даже замерзают во льду, а при первом дожде или под жаркими лучами солнца они снова оживают**. К ним относится и то, о чем я уже упоминал выше, именно что у них вновь вырастают потерянные части тела, причем одна и та же часть может вырастать несколько раз.

* * Примером потрясающей живучести хвостатых земноводных является сибирский углозуб. Сорок лет назад весь мир был поражен удивительным открытием - находкой оживших углозубов из вечной мерзлоты. Оказывается, что в этих условиях органы и ткани углозуба не замерзают, т. к. из печени в них поступает значительное количество глииерино- подобного вещества - криопротектора. накопленного в печени за лето и играющего в организме земноводного роль антифризной жидкости, существенно снижающей с понижением температуры замерзание крови при впадении животного в анабиоз. Это и позволило углозубам такое длительное время провести в столь экстремальных условиях и сохранить себе жизнь. Ожившие после почти столетней заморозки земноводные, как правило, живут от нескольких часов до полугода, но в некоторых случаях существенно дольше. Быстрая смертность после разморозки связана с резкой физиологической перестройкой организма (перенасыщением водой) при оттаивании.

Движения хвостатых гадов обыкновенно считают неуклюжими и вялыми, что действительно верно относительно большинства видов, однако некоторые южно- и западно-европейские саламандры из родов Spelerpes и Chiogossa бегают так скоро, что в этом отношении похожи на ящериц. Некоторые виды, как гекконы, могут держаться и ползать по отвесным стенам и даже по потолкам. Все эти гады, даже те, которые обыкновенно живут на суше, очень проворно двигаются в воде, причем, конечно, тритоны плавают лучше всего, однако и саламандры также быстро двигаются в воде, не только бегая по дну, но также плавая посредством сильных боковых ударов своего хвоста. Однако один способ передвижения им вовсе не свойствен: ни один хвостатый гад не может лазать по деревьям, ни один из них не находит себе убежища между их зелеными листьями. Пища их состоит из моллюсков, червей, пауков, насекомых и других низших животных. Некоторые из этих гадов могут быть названы настоящими хищниками, а большинство без всякого колебания пожирает слабые экземпляры своего вида. Быстрое переваривание пищи делает их очень прожорливыми, но они могут и долго голодать. Способ размножения этих животных своеобразен и неодинаков у разных видов. Совокупления, в обыкновенном смысле этого слова, у хвостатых гадов не замечается; оба пола в период размножения живут в воде; самцы гоняются за самками, а затем выпускают семя в виде своеобразных комков*; самки захватывают задним проходом частички этих комков, сохраняют мужское семя в особых полостях и оплодотворяют яйца перед их кладкой или еще раньше, если детеныши рождаются живыми, что также случается.

* Комок (пакетик) со сперматозоидами земноводных сейчас называют сперматофором, а вместилище спермы в теле самки - сперматекой.

Уже Спаланцани знал, как сообщает нам Целлер, что у саламандр и тритонов не бывает совокупления и что яйца оплодотворяются внутри тела самки, но он не знал, как попадает семя в клоаку самки. Только Гаско в 1880 году ясно видел, как самки саламандр и аксолотлей отыскивают положенное самцом в воду семя и захваты вают его своей клоакой. Целлеру принадлежит честь открытия, что этот странный способ размножения встречается у всех хвостатых гадов. Огненная саламандра после спаривания оставляет воду, но через некоторое время самка возвращается, чтобы выпустить в воду детенышей, которые между тем образовались у нее из яичек внутри тела; альпийская саламандра рождает детенышей прямо на суше без всякого превращения. Тритоны, наконец, кладут яйца понемногу зараз и прикрепляют их липкой слизью к листьям водных растений. Следовательно, большинство сухопутных и водяных хвостатых гадов проводят первое время своей жизни в воде и оставляют ее лишь тогда, когда у них развились легкие и они могут дышать на суше. В состоянии головастиков** различные хвостатые гады мало друг от друга отличаются и потому не следует отделять в особые подотряды сухопутных и рыбообразных гадов, так как протеи и угревидные амфиумы, которые сохраняют жабры на всю жизнь, должны рассматриваться как саламандры, достигшие половой зрелости в состоянии головастиков.

* * В современной научной и популярной биологической литературе головастиками называют лишь личинок бесхвостых земноводных.

Трудно назвать животное этого отряда, которое бы приносило значительный вред человеку. Некоторые из крупных видов питаются, правда, маленькими рыбками, но они живут в таких странах, где вред, приносимый ими, едва ли может быть ощутимым вследствие изобилия там рыб. Скорее их можно назвать полезными существами, так как они съедают множество животных, приносящих вред человеку или уничтожающих водные растения. Впоследствии мы подробнее поговорим о том, что выделения их накожных железок не могут никому принести вреда, несмотря на то, что о так называемом яде саламандр в прежнее время ходило много баснословных рассказов. Между врагами, опасными для хвостатых гадов, особое значение могут иметь змеи и рыбы; млекопитающие и птицы едят только водных гадов, сухопутными же пренебрегают из-за их едких накожных выделений, но некоторые змеи и лягушки пожирают и сухопутных гадов. Необразованные люди и до сих пор питают отвращение к саламандрам и подобным животным, но, к счастью, они редко имеют возможность выразить это отвращение действиями, т.е. убить саламандру. Сведущие и образованные люди смеются над вышеуказанными предрассудками и ловят хвостатых земноводных только потому, что они очень хорошо уживаются в удобно устроенных для них вместилищах и выживают много лет в неволе.

Классификация

Хвостатые земноводные

подотряд Cryptobranchoidea

семейство скрытожаберники (Cryptobranchidae Fitzinger, 1825)

семейство углозубы (Hynobiidae Cope, 1860)

подотряд Sirenoidea

семейство сиреновые (Sirenidae Gray, 1825)

подотряд Salamandroidea

семейство амбистомовые (Ambystomatidae Hallowell, 1856)

семейство амфиумовые (Amphiumidae Gray, 1825)

семейство безлёгочные саламандры (Plethodontidae Gray, 1850)

семейство гигантские амбистомы (Dicamptodontidae Tihen, 1958)

семейство саламандровые (настоящие саламандры) (Salamandridae Gray, 1825)

семейство протеи (Proteidae Gray, 1825)

|

|

Хвостатых земноводных относительно немного - около 340 видов. Все хвостатые амфибии характеризуются тем, что имеют удлиненное туловище, переходящее в хорошо развитый хвост. Передние ноги имеют от 3 до 4, задние - от 2 до 5 пальцев. У некоторых конечности вторично почти исчезли (амфиума) или задняя пара их совсем отсутствует (сирен). Большинство хвостатых ползает или плавает, змееобразно изгибая тело. Только немногие наземные саламандры могут быстро бегать, подобно ящерицам, или даже делать прыжки. При плавании конечности прижимаются к телу и не принимают участия в движении. Форма тела, характер движения, как и многие черты строения хвостатых земноводных, являются "примитивными и наименее специализированными для класса в целом. Так, для хвостатых характерны двояковогнутые (амфицельные) или задневогнутые (опистоцельные) позвонки, число которых колеблется от 36 до 98. У низших форм зачаточная хорда сохраняется в течение всей жизни. Настоящих ребер нет, но есть короткие верхние ребра, как у костных рыб. Плечевой пояс в большей части остается хрящевым, и коракоиды подвижно налегают один на другой; ключица отсутствует. Лучевая и локтевая, большая и малая берцовые кости не сращены, так же как косточки запястья и предплюсны. В тазовом поясе типично присутствие предлобкового хряща. Лобные и теменные кости черепа не слиты, как у бесхвостых. Квадратноскуловой кости, как правило, нет, так что задний край верхнечелюстной кости оканчивается свободно. Кроме переднеушной, могут быть 1-2 ушные кости. В подъязычном аппарате всегда сохраняется не меньше трех самостоятельных дуг. Барабанной полости и барабанной перепонки нет, что представляет вторичное явление (у примитивных хвостатых амфибий сохраняются остатки барабанной полости). Личинки хвостатых амфибий имеют 4 пары жаберных щелей, которые у большинства во взрослом состоянии исчезают. Только у сирена остается 3 пары, а у протея и колодезного тритона - 2 пары жаберных щелей. Кровеносная система у низших групп хвостатых земноводных характеризуется неполной перегородкой между предсердиями и отсутствием продольного клапана в артериальном конусе. У высших хвостатых амфибий есть полная перегородка между предсердиями и клапан в артериальном конусе, однако у многих сохраняются все четыре артериальные дуги, а в венозной системе наряду с задней полой веной существуют задние кардинальные вены, впадающие в кювьеровы протоки. Большинство дышит легкими, кожей и слизистой оболочкой ротовой полости. Иногда у взрослых исчезают легкие и газообмен осуществляется только через кожу и слизистую рта; в связи с этим перестраивается кровеносная система и сердце становится двухкамерным.

Оплодотворение у подавляющего большинства хвостатых земноводных внутреннее, и самка захватывает клоакой слизистые мешки со сперматозоидами (сперматофоры), отложенные самцами. Количество икры, откладываемое хвостатыми, сравнительно невелико - от 2-5 до 600-700 яиц. Всем видам присуща забота о потомстве, начиная от простого случая завертывания яиц в листья подводных растений и кончая охраной яйцевых кладок и живорождением. Превращение (метаморфоз) личинок во взрослое животное происходит постепенно и не сопровождается коренными изменениями в организации. У ряда видов наблюдается размножение в личиночной стадии (неотения).

Ныне живущие хвостатые земноводные объединяются в 54 рода, 8 семейств и 5 подотрядов.

Подотряд Cryptobranchoidea содержит наиболее примитивных хвостатых амфибий, характеризующихся двояковогнутыми позвонками, свободной угловой костью и наружным оплодотворением. Сюда относятся семейства скрытожаберных (Cryptobranchidae) и углозубых (Hynobiidae).

Подотряд Meantes содержит одно семейство сирен (Sirenidae), характеризующихся 3 парами жабр у взрослых животных.

Подотряд Proteidea включает одно семейство протеев (Proteidae), представляющих собой неотенических личинок неизвестных саламандр.

Подотряд Ambystomatoideaсодержит также одно большое семейство амбистомовых (Ambystomatidae), характеризующихся двояковогнутыми позвонками и отсутствием угловой кости. Среди амбистомовых широко развита неотения.

Подотряд Salamanclroiclea наиболее обширной и содержит семейство (Amphiumidae), безлегочных саламандр (Plethodontidae) и настоящих (Salamandridae). Для большинства представителей подотряда хазадневогнутые позвонки и срастание угловой кости с сочленовной.

Большое число подотрядов и семейств (при относительно небольшом количестве видов) определяется разнообразной организацией ныне живущих хвостатых Амфибий, очевидно, неоднократно менявших среду обитания за длительный период эволюционного развития. Подавляющее большинство видов хвостатых земноводных постоянно живет в воде около 200 видов, 35 родов и 5 семейств представлено только постоянноводными формами. К этому следует добавить, что многие наземные виды, как, например обыкновенный тритон, проводят в водоёмах большую часть летнего периода, а другие наземные виды, как, например, представители рода амбистом, часто имеют неотенических личинок (аксолотлей), постоянно живущих в воде. Чем больше связан с водоемом вид, тем, как правило, больше удлинено тело животного, на длинном хвосте развивается плавник; конечности, напротив, уменьшаются. Однако виды, живущие в горных ручьях, где быстрое течение, отличаются сильными конечностями, снабженными иногда когтями, как, например, граненный у нас в Уссурийском Когтистый тритон. У жителей подземных водоемов, как, например, у протея из подземных рек Югославии, исчезает пигмент в покровах и редуцируются глаза.

В противоположность водным хвостатым земноводным, немногие наземные виды характеризуются укороченным телом и длинными и мощными конечностями. Бег некоторых вполне наземных пещерных саламандр подобен быстрому бегу ящериц. Они хорошо лазают по камням, деревьям и даже прыгают. Интересно, что у этих наземных видов, как у лягушек, выбрасывающийся язык. Среди сухопутных хвостатых есть и подземные виды, например стройная саламандра, которая имеет змеевидное тело с очень слабыми конечностями.

Хвостатые земноводные ограничены в своем распостранении почти исключительным северным полушарием. Так, в Австралии совсем нет хвостатых. В Африке, где обитает около 800 видов земноводных, всего 4 вида хвостатых, распространенных на севере континента. Почти не проникают хвостатые амфибии и в Южную Азию, и только в Южной Америке (и то ее северной горной части) обитает несколько видов безлегочных саламандр.

Первые представители отряда хвостатых найдены в отложениях мелового периода. Многочисленны ископаемые остатки всех основных семейств только с эоцена. Однако древность хвостатых земноводных хорошо доказывается и их географическим распространением. Так, среди них имеются многочисленные случаи разорванного распространения; например, один вид протея живет в Европе, а другой - в Северной Америке; скрытожаберники живут в Японии и Китае, а также в Северной Америке. Кроме того, многие хвостатые имеют чрезвычайно узкие ареалы; например, кавказская саламандра живет только в Западном Закавказье, семиреченский лягушкозуб - в Джунгарском Алатау, когтистый тритон - только в Уссурийском крае и прилежащих с юга районах. Очень много хвостатых земноводных, имеющих чрезвычайно малые области распространения, обитает в Юго-Западном Китае. Таким образом, хвостатые земноводные живут в северных и умеренный широтах (особенно горных районах), где сравнительно мало бесхвостых амфибий, при этом большинство хвостатых вторично перешло к водному образу жизни.