- •Вольт-амперные характеристики транзистора с р-п-затвором

- •Транзистор с p-n-затвором как усилитель

- •Транзисторы с изолированным затвором

- •Элементарная теория транзистора с изолированным затвором

- •Передаточные и выходные характеристики транзистора с изолированным затвором

- •Усилительные свойства мдп-транзистора

Элементарная теория транзистора с изолированным затвором

Пороговое напряжение. В системе металл — диэлектрик — полупроводник (рис. 7.9, а) поверхностный слой полупроводника и при отсутствии внешнего напряжения обогащен электронами (рис. 7.9, б).

Избыточный электронный заряд Qn в поверхностном слое имеет три составляющие:

Qn=Qk+Q0+Qs, (7.40)

где Qk — заряд, обусловленный контактной разностью потенциалов φk (обычно φm<φn); Q0 — заряд в окисле кремния, обусловленный положительными ионами, образующимися при его наращивании и при фотолитографии; Qs— заряд, обусловленный донорными поверхностными состояниями.

П ри

подаче отрицательного напряжения

на затвор происходит перераспределение

зарядов и избыточная концентрация

электронов в поверхностном слое начинает

уменьшаться.

При некотором напряжении Uзи=Uпор,

называемом пороговым

напряжением,

концентрация

электронов снижается

настолько, что в полупроводнике образуется

обедненный электронами слой, в

котором сосредоточен нескомпенсированный

положительный заряд доноров Qпод

(рис.

7.9,

в).

Когда напряжение затвора превысит

пороговое, поверхностный слой

полупроводника начинает обогащаться

дырками и приобретает положительный

заряд Qp

(рис. 7.9, г).

С этого момента между р+-областями

стока и истока образуется канал с

дырочной электропроводностью.

ри

подаче отрицательного напряжения

на затвор происходит перераспределение

зарядов и избыточная концентрация

электронов в поверхностном слое начинает

уменьшаться.

При некотором напряжении Uзи=Uпор,

называемом пороговым

напряжением,

концентрация

электронов снижается

настолько, что в полупроводнике образуется

обедненный электронами слой, в

котором сосредоточен нескомпенсированный

положительный заряд доноров Qпод

(рис.

7.9,

в).

Когда напряжение затвора превысит

пороговое, поверхностный слой

полупроводника начинает обогащаться

дырками и приобретает положительный

заряд Qp

(рис. 7.9, г).

С этого момента между р+-областями

стока и истока образуется канал с

дырочной электропроводностью.

Пороговое напряжение у современных транзисторов составляет от 2,7—5,4 В (транзистор 2П301А) до 10 В (транзистор 2П304). Предпочтительнее, разумеется, меньшая величина порогового напряжения. При использовании в качестве затвора поликристаллического кремния или молибдена, дающих меньшую контактную разность потенциалов, пороговое напряжение снижается до 1,5 В.

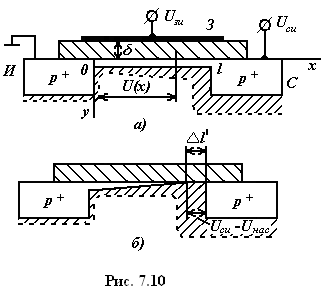

Уравнение тока стока. Направим ось x вдоль канала от истока к стоку, а ось y — перпендикулярно поверхности полупроводника — к подложке (рис. 7.10, а). Напряженность поля па поверхности полупроводника Еy определяется разностью потенциалов затвор — канал и толщиной диэлектрика δ, причем при наличии тока стока потенциал капала U (x) зависит от координаты х:

![]() .

(7.41)

.

(7.41)

Под действием этого поля на поверхности полупроводника индуктируется заряд; при этом поверхностная плотность дырочного заряда ер', индуктируемого полем затвора,

![]() .

(7.42)

.

(7.42)

Подвижные носители заряда перемещаются вдоль поверхности полупроводника под действием продольного поля Еx, созданного напряжением стока. Возникающий при этом ток

![]() ,

(7.43)

,

(7.43)

где μps — поверхностная подвижность дырок (обычно она в 2—3 раза меньше объемной подвижности μp).

Интегрируя по длине капала l, найдем

![]() .

(7.44)

.

(7.44)

Это уравнение описывает выходную характеристику до перехода в режим насыщения, т. е. при UСИ<UЗИ<Uпор.

Ток стока достигает максимума при UСИ=UЗИ=Uпор, так как в области стока происходит отсечка канала и транзистор переходит в режим насыщения. Следовательно, напряжение насыщения

![]() .

(7.45)

.

(7.45)

При увеличении напряжения на стоке выше Uнас точка перекрытия канала смещается в сторону истока и у стока образуется обедненная область длиной Δl, к которой и прикладывается избыток напряжения стока UСИ - Uнас,, превышающий напряжение насыщения (рис. 7.10, б). Протекание тока в обедненной области обеспечивается за счет экстракции дырок из канала и переноса их на сток электрическим полем, существующим в данной области.

Подставив выражение (7.45) в (7.44), найдем ток транзистора в режиме насыщения при UСИ≥ UЗИ –Uпор:

![]() ,

(7.46)

,

(7.46)

где

![]() (7.47)

(7.47)

В режиме насыщения главной причиной изменения тока стока является изменение длины канала; указанный эффект можно учесть, введя в выражение для β эффективную длину канала l-Δl:

![]() ,

(7.48)

,

(7.48)

где Δl в первом приближении можно определить с помощью соотношения, определяющего толщину электронно-дырочного перехода. Таким образом, найдем, что

![]() .

(7.49)

.

(7.49)