- •Физико-химические свойства воды

- •2.Биологическая роль воды в живых организмах.

- •3.Формы воды в живых организмах.

- •4.Минеральные вещества и их биологическая роль

- •5.Биологические функции белковых веществ.

- •6. Составные части белковых веществ. Аминокислоты.

- •Связи аминокислот в белковой молекуле, структура белковой молекулы.

- •Свойства белковых веществ.

- •Классификация белковых веществ, характеристика отдельных представителей простых белков.

- •Строение нуклеопротеидов.

- •Атф и ее роль в живых организмах.

- •Характеристика других сложных белковых веществ.

- •Функции гликопротеинов:

- •Пример металлопротеинов:

- •Ферменты и их химические строение, основные коферменты. (над, надф, коа)

- •Механизм действия ферментов.

- •Условия оптимального действия ферментов.

- •Классификация ферментов.

- •Экстрактивные азотистые вещества.

- •Общая схема обмена белковых веществ.

- •Дезаминирование аминокислоты

- •Переаминирование аминокислот.

- •Декарбоксилирование аминокислот.

- •Образование спецефичиских веществ (гормонов).

- •Углеводы и их общая характеристика.

- •Моносахариды и характеристика отдельных представителей.

- •Дисахариды и полисахариды, характеристика отдельных представителей.

- •Производные углеводов.

- •Анаэробный обмен углеводов.

- •Аэробный обмен углеводов.

- •Липиды и их химическое строение.

- •Предельные жирные кислоты.

- •Непредельные жирные кислоты.

- •Жироподобные вещества:фосфолипиды, стериды, стетриты, сфингомиелины и воски.

- •Обмен липидов.

- •Водорастворимые витамины.

- •Жирорастворимые витамины

- •Основные гормоны.

Механизм действия ферментов.

Скорость ферментативной реакции зависит от концентрации субстрата [S] и количества присутствующего фермента. Эти величины определяют, сколько молекул фермента соединится с субстратом, и именно от содержания фермент-субстратного комплекса зависит скорость реакции, катализируемой данным ферментом. В большинстве ситуаций, представляющих интерес для биохимиков, концентрация фермента очень мала, а субстрат присутствует в избытке.

Выяснение механизмов действия ферментов во всех деталях – дело будущего, однако некоторые важные их особенности уже установлены. Каждый фермент имеет один или несколько активных центров, с которыми и связывается субстрат. Эти центры высокоспецифичные, т.е. «узнают» только «свой» субстрат или близкородственные соединения.

Условия оптимального действия ферментов.

Температура. Ферменты теряют активность при нагревании; при температуре от 50 до 60° С большинство ферментов быстро инактивируются. Инактивация ферментов необратима, так как после охлаждения активность не восстанавливается. Этим можно объяснить, почему непродолжительное воздействие высокой температуры убивает большинство организмов: часть их ферментов инактивируется и обмен веществ продолжаться не может. Известно несколько исключений из этого правила. Некоторые виды примитивных растений — сине-зеленых водорослей — живут в горячих источниках, например в источниках Йеллоустонского национального парка, где температура воды достигает почти 100° С. Эти водоросли обусловливают яркую окраску травертиновых террас вокруг горячих источников. При температурах ниже той, при которой наступает инактивация ферментов (около 40° С), скорость большинства ферментативных реакций, как и скорость других химических реакций, примерно удваивается с повышением температуры на каждые 10° С.

Замораживание обычно не приводит к инактивации ферментов; при низких температурах ферментативные реакции идут очень медленно или не идут вовсе, но при повышении температуры до нормальной каталитическая активность возобновляется.

Кислотность. Ферменты чувствительны к изменениям pH, т. е. к изменению кислотности или щелочности среды. Пепсин — фермент, переваривающий белки, выделяемый слизистой оболочкой желудка, — замечателен тем, что он активен только в очень кислой среде и лучше всего действует при pH 2. Трипсин, расщепляющий белки и выделяемый поджелудочной железой, служит примером фермента, проявляющего оптимальную активность в щелочной среде, при pH около 8,5. Большинство внутриклеточных ферментов имеют оптимумы pH близ нейтральной точки, а в кислой или щелочной среде их активность значительно ниже; под действием сильных кислот и оснований они необратимо инактивируются.

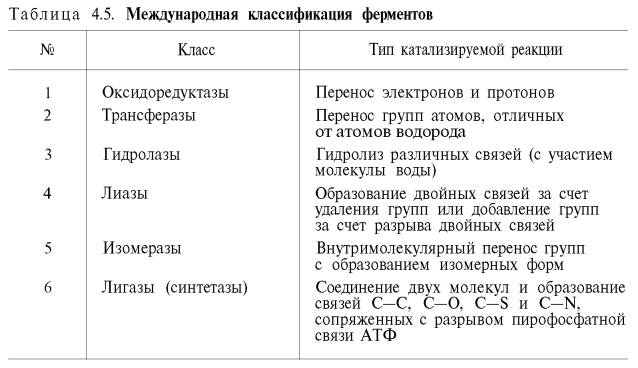

Классификация ферментов.

• Гр 1: Оксидоредуктазы, катализирующие окисление или восстановление. Пример: каталаза, алкогольдегидрогеназа • Гр 2: Трансферазы, катализирующие перенос химических групп с одной молекулы субстрата на другую. Среди трансфераз особо выделяют киназы, переносящие фосфатную группу, как правило, с молекулы АТФ. • Гр 3: Гидролазы, катализирующие гидролиз химических связей. Пример: эстеразы, пепсин, трипсин, амилаза, липопротеинлипаза • Гр 4: Лиазы, катализирующие разрыв химических связей без гидролиза с образованием двойной связи в одном из продуктов. • Гр 5: Изомеразы, катализирующие структурные или геометрические изменения в молекуле субстрата. • Гр 6: Лигазы, катализирующие образование химических связей между субстратами за счет гидролиза АТФ. Пример: ДНК-полимераза Будучи катализаторами, ферменты ускоряют как прямую, так и обратную реакции, поэтому, например, лиазы способны катализировать и обратную реакцию — присоединение по двойным связям.