Медицинская микробиология изучает патогенные и условно-патогенные микроорганизмы для человека, разрабатывает методы их выделения, идентификации, специфической терапии и профилактики.

Клиническая микробиология - раздел медицинской микробиологии, изучающий этиологию, патогенез инфекционных заболеваний, вызванных патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, разрабатывающий в клинике методы их лабораторной диагностики, антимикробной терапии и профилактики. Основными задачами современной клинической микробиологии в клинике являются:

определение показаний и контроль за забором материала, выделение и идентификация микроорганизмов, вызвавших инфекционное заболевание;

интерпретация полученных результатов;

консультативная помощь лечащим врачам в назначении антимикробной терапии до получения результатов микробиологических исследований и коррекция лечения в соответствии с полученными данными;

разработка на основе изучения этиологии, структуры заболеваний, спектра антимикробной чувствительности выделенных штаммов схем рациональной антимикробной терапии;

контроль за рациональным использованием антибиотиков и антисептиков;

контроль за госпитальной инфекцией: диагностика, эпидемиологический анализ ситуации, разработка мер профилактики и терапии.

Ведущую роль в профилактике и лечении инфекционных заболеваний из всех пара клинических служб должны играть микробиологические лаборатории и эпидемиологическая служба, основными задачами которых являются:

- выделение возбудителя - этиологического фактора инфекционного процесса;

– идентификация его до биовара;

- определение антибиотикочувствительности;

– внедрение методов лабораторного контроля эффективности проводимой терапии;

– внедрение лабораторных методов подбора индивидуальной антибактериальной терапии;

- проведение эпидемиологического анализа ситуации в каждом отделении, стационаре, регионе с целью профилактики и сокращения госпитальных инфекций;

– овладение знаниями о новых современных разработках в клинической микробиологии и химиотерапии.

Облигатно-патогенные микроорганизмы (например возбудители холеры, чумы, и др.) обладают, как правило, высокой вирулентностью, факторами подавления и преодоления естественных барьеров иммунитета. Даже при попадании в организм человека незначительных доз инфекционных агентов у большинства не иммунных лиц возникает заболевание.

Условно-патогенные микроорганизмы могут вызывать инфекционный процесс в макроорганизме с нормальной иммунной системой только в случае большой инфицирующей дозы на единицу защитного фактора. Поэтому инфекции, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами, возникают обычно у людей с иммунодефицитами, или на фоне другого неинфекционного заболевания, которое сопровождается нарушением целостности кожных покровов и слизистых, изменением функции органов и систем.

Различают также сапрофитные микроорганизмы

Методы исследования в микробиологии

Все многообразие методов исследования в микробиологии условно разделяют на:

Прямые (непосредственно определяется микроорганизм):

прямое микроскопическое исследование;

микроскопия окрашенных препаратов;

электронная микроскопия;

культуральное (бактериологическое) исследование – посев на питательные среды, выделение и идентификация чистой культуры.

К прямым методам также относят методики, которые непосредственно определяют антигены (ЦПР, РА, РП, РИФ и т.п.) в отличие от непрямых, в которых определяют наличие микроорганизмов по наличию АТ, биологических продуктов, вырабатываемых микроорганизмами или сенсибилизации к ним макроорганизма.

Непрямые методы:

ИФА;

РПГА;

РТГА;

РНИФ;

ВИЭФ;

РБТЛ;

кожно-аллергические пробы;

хроматография

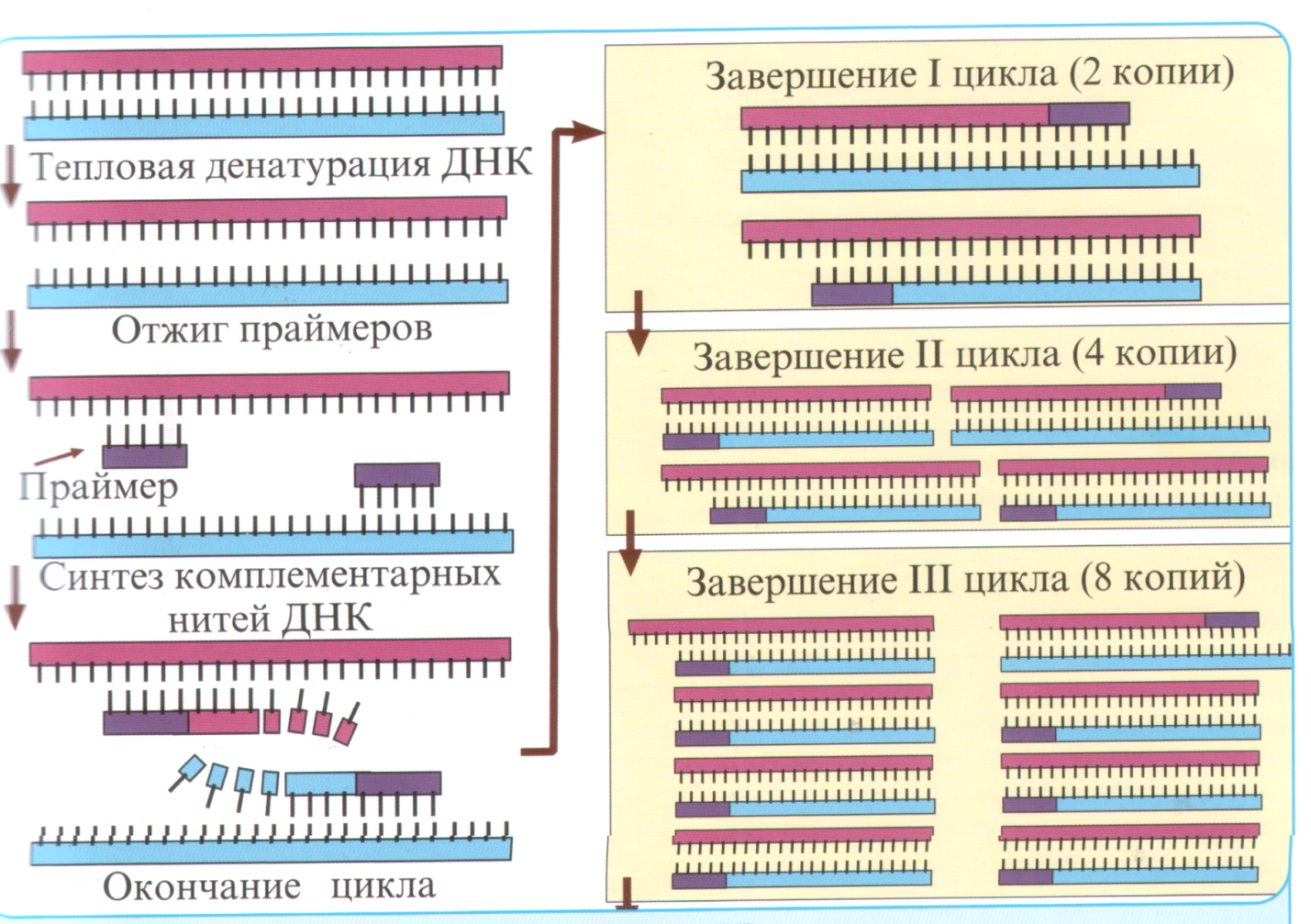

Цепная полимеразная реакция

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам основано на двух основных принципах:

диффузии препарата в агар из бумажных дисков, полосок или лунок (в настоящее время существуют две основные модификации диффузионного метода: дискодиффузионный и Е-тест);

серийных (стандартных) разведений в бульоне или в плотной питательной среде

Правила забора, хранения и доставки материала

Вид исследуемого материала должен определяться клинической картиной заболевания и соответствовать локализации и характеру инфекционного процесса

Всегда собирают достаточное количество материала

Материал должен забираться по возможности в начальном периоде болезни

Забор материала должен проводиться по возможности до применения антибиотиков и антисептиков

Для того чтобы избежать ошибок в определении этиологии заболевания, необходимо предупредить возможную контаминацию исследуемого материала нормальной микрофлорой больного и микроорганизмами из окружающей среды. Поэтому забор надо осуществлять в строго асептических условиях.

Многие микроорганизмы чувствительны к попаданию в материал антимикробных препаратов, поэтому необходимо исключить контакт с металлами и ватой

Материал от пациента, всегда должен расцениваться как потенциально опасный.

Материал необходимо доставить в возможно более короткий срок в лабораторию и начать исследование

Материал, доставляемый в лабораторию, должен иметь направление, в котором указаны название лечучреждения, ФИО, возраст, адрес больного, дата заболевания, вид клинического материала, день и час его взятия, предполагаемый клинический диагноз, цель и метод исследования. Направление подписывает лечащий врач.

Для сохранности материала в процессе доставки следует оберегать его от действия факторов окружающей среды, таких как: свет, тепло, холод, механические повреждения и др.

Кровь - соблюдая стерильность, из кубитальной вены берут 10-20 мл крови желательно до начала озноба у лихорадящих больных (исследование артериальной крови в большинстве случаев не имеет преимуществ по сравнению с венозной). Кожу перед венопункцией необходимо обработать 96% этиловым спиртом и раствором йода. При проведении венопункции используют стерильные перчатки, иглу и шприц. Большую часть взятой крови (у детей>2 мл) засевают в соотношении 1:10 (делается для того, чтобы путем разведения крови преодолеть естественные бактерицидные свойства крови); 1-2 мл крови вносят в пробирку с 1,0 мл цитрата натрия. Для нейтрализации антибактериальных факторов крови, включая комплемент, рекомендуется по возможности применять 0,025-0,03% полианитолсульфонат натрия (SPS).

Перед проколом иглой необходимо обработать резиновую крышку флакона спиртом. Количество образцов крови и время ее исследования зависят от характера заболевания. Необходимо неоднократное исследование при некоторых заболеваниях (сепсис, эндокардит) - 2-3 р. в течение 5-10 ч. У лихорадящих больных рекомендуется брать кровь до начала озноба, что ↑ частоту выделения возбудителя.

Пробы крови для анализа на анаэробную флору лучше отбирать в вакуумные флаконы со специальной средой для анаэробов. Условием успешной диагностики является быстрая доставка взятых образцов крови в лабораторию (при невозможности немедленной транспортировки следует избегать охлаждения проб и инкубировать их при t=370С).