- •1. Исторический обзор науки о цвете. Назвать три периода учения о цвете. Описать донаучный период

- •2. Период научного познания частных областей науки цвете и свете (17-18 века) История развития науки о цвете

- •3. Период создания научных систем (19-20 века). Вклад Германа Гельмгольца в науку о цвете

- •4. Физическая природа света и цвета

- •5. Роль цветовых ассоциаций в цветопсихологии

- •6. Аддитивный синтез – слагательное смешение цветов.

- •7. Субстрактивный синтез вычитательное смешение цветов. Провести примеры с прозрачными и непрозрачными телами

- •8. Процесс зрительного восприятия света и цвета

- •10. Особенности зрения. Световая адаптация Цветовое зрение

- •Адаптация зрения

- •11. Классификация цветов по воздействию на физиологические системы организма человека

- •13. Цветовые предпочтения по возрастному и социальному признакам. Группы цветов

- •14. Понятие цветовых индукций. Зависимость цветовых индукций от контрастов Цветовая индукция.

- •15. Одновременная световая индукция . Практическое использование этого явления

- •Одновременный световой контраст

- •16. Одновременная цветовая индукция. Практическое использование этого явления

- •17. Последовательная цветовая индукция. Практическое использование этого явления

- •Последовательная индукция

- •18. Пограничная (краевая) цветовая индукция. Практическое использование этого явления Пограничный цветовой контраст

- •19. Цветовые ассоциации: физические и эмоциональные

- •20. Явление иррадиации. Связь этого явления с одним из видов цветовой индукции

- •21. Взаимно-дополнительные цвета. Определение. Основные свойства

3. Период создания научных систем (19-20 века). Вклад Германа Гельмгольца в науку о цвете

В XIX веке в Европе возникает романтизм. В последствии его возникновение приводит к появлению двух противоположным направлениям: натурализму (дотошная передача всех цветов, тонов, оттенков) и импрессионизму (передача образов)

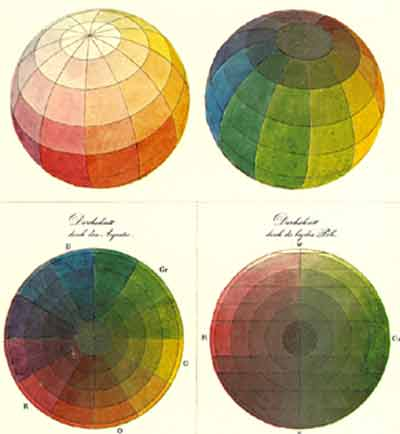

В это же время, современник Гете, Филипп Отто Рунге разработал свою систему классификации цветов используя принцип глобуса или шара. См. рис.3

В округ

экватора размещен двеннадцатицветный

естественный круг, верхний полюс покрыт

белым, нижний - черным цветом.

округ

экватора размещен двеннадцатицветный

естественный круг, верхний полюс покрыт

белым, нижний - черным цветом.

Между чистыми, пестрыми цветами экватора и нецветными полюсами находятся смеси из соответственно чистой краски с белым цветом ( вверху шара находятся пастельные краски) или с черным (внизу шара - темные оттенки или потемнения).

Каждый пункт на этом цветном глобусе может быть обусловлен долготой и широтой, что делает возможным определение названия цвета посредством

рис.3

соответствующей системы исчисления. В такой системе он предусмотрел все переходы от любого цвета к любому.

Кроме этого, можно отметить следующих ученых, которые внесли свой вклад в классификацию цвета: Шеврёль (полусфера), Адамс, Бецольд, Гельм Гольц.

Модерн. Цвет становится символом. Особенности эстетики стиля модерн:

1) Предпочтение приглушенных, затемненных цветов, сложных нюансных гамм, множества оттенков при узкой палитре, добавление металлических пигментов (золото, серебро, бронза)

2) Цвет становится в большей степени средством выражения, нежели подражания.

3) Обозначается тенденция сближения цвета к музыке.

Ученый

Оствальд усовершенствовал систему

сферы Рунге. Он берет круг, разделяет

его на 24 части, закрашивает каждый спектр

в определенный цвет ( см.

рис.4), но представляет все цвета

в виде замкнутого цветового тела,

состоящего из двух конусов, объединенных

общим основанием. Единой осью конусов

является ахроматический ряд: верхняя

точка - белый цвет, нижняя - черный. (см.

рис.5).

см.

рис.4), но представляет все цвета

в виде замкнутого цветового тела,

состоящего из двух конусов, объединенных

общим основанием. Единой осью конусов

является ахроматический ряд: верхняя

точка - белый цвет, нижняя - черный. (см.

рис.5).

3.2 Вклад Германа Гельмгольца в науку о цвете

Теория Юнга - Гельмгольца (1853 г.) была развитием гипотезы Т. Юнга, развитой немецким естествоиспытателем Германом Гельмгольцем, который, впрочем, не упоминает известной работы Ломоносова «О происхождении света», хотя она была опубликована и кратко изложена на немецком языке.

Эксперименты по уравниванию цветов Максвелла[1][2] и работа Грассмана[3] дали возможность Гельмгольцу[4][5]придать теории цветового зрения Юнга форму, известную теперь под названием теории цветового зрения Юнга-Гельмгольца. Гельмгольц сделал вывод, что для получения цветов требуется 4 или более основных цветов и, естественно он полагал, что трёхкомпонентная гипотеза Юнга несостоятельна. Позже он предположил достаточность всего трёх основных механизмов исходя из предположения о том, что они обладают спектральной чувствительностью в широком, частично перекрывающемся диапазоне.

Гельмгольц несколько видоизменил теорию Юнга с целью распространить её на так называемое «дихроматическое» зрение. Он постулировал, что дихроматическое зрение является результатом подавления одной из трёх функций спектральной чувствительности, контролирующих реакции колбочек. Соответственно и основные цвета были подобраны им так, чтобы согласоваться с цветами, неразличимыми при дихроматическом зрении.

Согласно предположениям его гипотезы в сетчатке глаза человека должны быть три вида колбочек, максимум чувствительности которых приходится на красный, зелёный и синий участок спектра, то есть соответствуют трём «основным» цветам. Правда эта гипотеза не может объяснить ни механизм обработки сигналов, ни постоянство ощущения цвета (константность цвета) при изменении спектрального состава источника света. Кроме того, во-первых до сих пор так и не удалось обнаружить никаких различий между колбочковыми рецепторами сетчатки, а следовательно гипотеза была лишена анатомических доказательств. И во-вторых гипотезу трудно согласовать с существующими в действительности цветовыми ощущениями. Мы в состоянии различить по меньшей мере четыре качественно разных цветовых ощущения, а именно красного, жёлтого, зелёного и синего цветов (а с учётом белого - пять). Ни одно из этих цветоощущений, взятое в отдельности, не похоже на другое. Поэтому возникает вопрос: как могут пять психологически разных первичных цветов сочетаться с тремя физиологическими процессами? Всё эти моменты сторонники трёхкомпонентной гипотезы зрения относят к работе головного мозга.

Из теории Юнга — Гельмгольца следует, что протанопы должны воспринимать все цвета в виде оттенков зелёного и фиолетового, а дейтеранопы — в виде оттенков красного и фиолетового. Однако эксперименты на наблюдателях, один глаз которых обладает нормальным цветовым зрением, а другой — «дихроматичен», не подтверждают этих предсказаний. Протанопы и дейтеранопы видят оттенки синего и жёлтого цветов примерно такими же, как цветовые тона, воспринемаемые в обычных условиях наблюдения обычными людьми с нормальным зрением