- •Способы обеспечения нейтральных точек.

- •Нагрузки на подвижные опоры.

- •Назначение слоёв:

- •1. Конструкции основного теплоизоляционного слоя

- •Засыпная конструкция

- •2. Литые конструкции

- •Мастичная конструкция

- •Набивная конструкция

- •Требования к основному теплоизоляционному слою.

- •2. Конструкция гидроизоляционного слоя.

- •3. Конструкция покровного слоя.

- •Непроходные и полупроходные каналы.

- •Монолитная бесканальная прокладка.

- •Засыпные конструкции.

- •Регулирование тепловой нагрузки вентиляции по воде.

- •Графики регулирования тепловой нагрузки вентиляции по воздуху.

- •Графики регулирования.

- •Графики регулирования.

Нагрузки на подвижные опоры.

![]()

![]()

Если

![]() ,

то

,

то

![]()

![]() -

вертикальная нагрузка

-

вертикальная нагрузка

![]()

-

полный вес 1 пм. трубы вместе с водой и

изоляцией.

-

полный вес 1 пм. трубы вместе с водой и

изоляцией.

Горизонтальные усилия в подвижных опорах вызываются наличием сил трения.

При наземной подземной канальной прокладке:

![]() ,

где f-

коэффициент трения для данной конструкции

опоры.

,

где f-

коэффициент трения для данной конструкции

опоры.

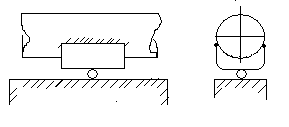

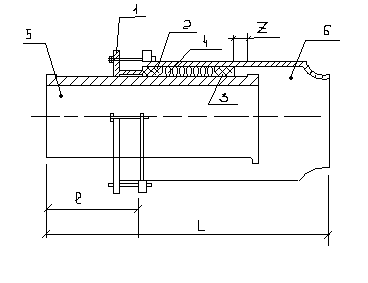

Скользящая опора.

![]()

![]()

Катковая опора.

![]()

![]()

Шариковая опора.

![]()

Подвесная опора.

![]()

![]()

17. Расчет неподвижных опор:

Нагрузки на неподвижные опоры подразделяются:

В ертикальные

нагрузки:

ертикальные

нагрузки:

![]()

при

![]()

![]()

![]() (6.2)

(6.2)

Вертикальная нагрузка на узловую опору.

![]() (6.3)

(6.3)

Горизонтальные нагрузки на н.о. возникают в результате следующих сил:

![]() -

сила трения:

-

сила трения:

а) в неподвижных опорах при надземной и подземной канальной прокладке.

б) сила трения т/д об изоляцию, если изоляция неподвижно зажата грунтом («внутри изоляции») при бесканальной подземной прокладке.

в) сила трения изоляции о грунт, если т/д прочно сцеплён с изоляцией («вместе с изоляцией»).

![]() -

сила трения в сальниковых компенсаторах.

-

сила трения в сальниковых компенсаторах.

![]() -

сила упругой деформации в гибких

компенсаторах или на участках естественной

самокомпенсации.

-

сила упругой деформации в гибких

компенсаторах или на участках естественной

самокомпенсации.

![]() -

сила внутреннего давления. Н.о.,на которые

передается,

называются перегруженными, а на которых

не подаётся разгруженными.

-

сила внутреннего давления. Н.о.,на которые

передается,

называются перегруженными, а на которых

не подаётся разгруженными.

Определение силы PТР.

При

надземной и подземной прокладке (на

подвесных опорах).![]() (6.4)

(6.4)

где q – полный вес 1 пог. м. (труба, вода, изоляция)

l – расстояние от н.о. до компенсатора.

f – осевой коэффициент трения н.о.

Бескональная прокладка, при которой давление грунта передаётся на стальную трубу – неразгруженная.

Когда не передаётся – разгруженная.

1. Изоляция зажата грунтом, т/д перемещается внутри изоляции, но давление грунта на т/д не передаётся.

(6.4)

q – вес 1 п.м. (труба + вода) f ≈0,6

2. Труба плотно охвачена изоляцией и воспринимает давление грунта, но перемещается внутри изоляции.

3![]() .

Т/д вместе с изоляцией перемещается в

грунте. Давление воспринимает и изоляция

и труба.

.

Т/д вместе с изоляцией перемещается в

грунте. Давление воспринимает и изоляция

и труба.

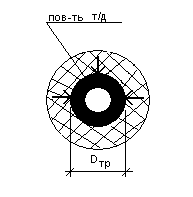

![]() -

диаметр поверхности трения.

-

диаметр поверхности трения.

![]() (6.5)

(6.5)

где кЛ - коэффициент ЛИСИ, учитывает податливость подвижных опор и прочие факторы, снимающие нагрузку.

Для d до 600 мм. кЛ =0,35 ; d > 600 мм. кЛ =0,5

μ=0,6 – коэффициент трения.

q0- давление грунта на поверхность трения.

![]()

где qГ- горизонтальное давление грунта.

qВ - вертикальное давление грунта.

qТР- вес 1 п.н. конструкции внутри поверхности трения.

![]() ;

;

![]()

2. Определение силы PC

![]()

DCТ - диаметр стакана компенсатора.

PРАБ - рабочее давление в т/д.

b – длина сальниковой набивки вдоль оси.

f =0,15 – коэффициент трения.

3. Определение силы PК.

Берётся из из расчёта т/д на компенсаторе температурных удлинений.

4![]() .

Определение.

PВ.

.

Определение.

PВ.

Результирующее усилие, действующее на неподвижную опору.

![]()

α- коэффициент разгрузки . для разгруженных 0 ; для неразгруженных 1.

∆S- разность осевых усилий дуйствующих на опору.

Порядок расчёта нагрузок на н.о.

Определяются суммы сил, действующих на опору с обеих сторон (при сальниковых компенсаторах

,

при гибких

,

при гибких

)

)Находится разность этих сумм, причём силы трения со стороны меньшей суммы вычисляются с коэффициентом 0,7.

Если опора общая для нескольких т/д, то силы PТР и

PC учитываются так:

а) при количестве т/д ≤ 4 – от двух т/д, действие которых наименее выгодно.

б) При количестве т/д ≥5 – от двух наименее выгодных или от всех i с коэффициентом 0,5 (выбирается большая нагрузка)

Подающий и обратный т/д водяной тепловой сети считаются за один.

18. Напряжение в трубопроводах от температурного удлинения при отсутствии компенсаторов:

Итак,

неподвижное закрепление теплопроводов

производят для предотвращения их

смещений при температурных деформациях.

Если в т/д отсутствует компенсация

температурных удлинений, то при сильном

нагреве в стенке т/д могут возникнуть

большие разрушающие напряжения. Значение

этих напряжений

![]() т/д рассчитано по закону Гука:

т/д рассчитано по закону Гука:

![]() ,

где Е

– модуль продольной упругости (Юнга) =

,

где Е

– модуль продольной упругости (Юнга) =

![]() МПа

МПа

i – относительная деформация.

При

повышении на ∆t

температуры трубы длиной l удлинение

должно составлять

![]() ,

где α – коэффициент линейного удлинения,

,

где α – коэффициент линейного удлинения,

Для

угл. стали

![]() 1/с. Если участок трубы защемлён и при

нагревании не удлиняется, то его

относительное сжатие i

1/с. Если участок трубы защемлён и при

нагревании не удлиняется, то его

относительное сжатие i

![]()

Из совместного решения * и ** можно найти напряжение сжатия в прямолинейном участке без компенсаторов.

![]() ;МПа.

;МПа.

Усилие сжатия возникающее в этом же т/д

![]() ;

;

где f – площадь поперечного сечения стенок т/д.

Пример:если

![]()

Очевидно, что такие большие напряжения способны деформировать и разрушить т/д., поэтому их необходимо компенсировать. Способы компенсации разнообразны, но по своему характеру все компенсаторы м/б разбиты на 2 группы.

- осевые компенсаторы

- радиальные компенсаторы

20. Осевая компенсация температурных удлинений:

Осевые компенсаторы представляют собой осевое устройство скользящего или упругого типов, в которых тепловые удлинения воспринимаются телескопическим перемещением труб или сжатием упругих вставок. В практике находят применение ОК двух типов:

- сальниковые.

- линзовые.

1. Сальниковые компенсаторы.

![]()

![]()

Нажимной фланец

Грундбукса

Контр.букса

Сальниковая наб-ка

Стакан ком-ра

Корпус ком-ра

При температурном удлинении стакан 5 вдвигается в корпус. Набивка в горячем состоянии: прографиченная асбестовая набивная, формы укладываются кольцами. По мере работы набивная изнашивается и её уплотняют при помощи затяжки болтов натяжного фланца.

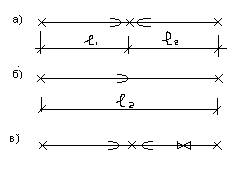

Существуют 2 схемы установки СК:

- обычная схема

- схема с «плавающими» СК.

Схема б. рекомендуется в том случае как max допустимое расстояние м/у н.о. l1 определяемое компенсирующей способностью СК.

![]() ;

к – расчётный ход СК.

;

к – расчётный ход СК.

Примерно равно мах допустимому расстоянию l2. При наличии задвижек (в) ОК должен устанавливаться у них, а не с противоположной стороны.

+ высокая компенсирующая способность

небольшие размеры

малые гидравлические сопротивления

- необходимость в надзоре и уходе

повышенная чувствительность к перекосам осей

необходимость установки камер

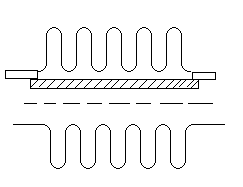

2.Линзовые компенсаторы.(сильфонные)

Применяются на прямолинейных участках т/с. При любых Ø и способах прокладки.

Количество линз не более 6 при большем количестве линз.

- Малая компенсирующая способность.

В последнее время с появлением более качественных сталей появятся более современные линзовые компенсаторы, количество линз в которых неограниченно.

Л К

закрытого типа.

К

закрытого типа.

К находится в футляре

К

способность высокая 80![]() 500

500

Достоинства:

- Малые габариты

- нет необходимости в надзоре и уходе (отсутствие камер)

- Достаточно высокая компенсирующая способность

Новые технологии.

- СК трубы.

- предварительное напряжение

- гибкий монтаж труб.

19. Радиальная компенсация температурных удлинений:

При радиальной компенсации термическая деформация т/д воспринимается за счёт изгиба эластичных специальных вставок или отдельных участков самого т/д (плоские конструкции) или за счёт их кручения (объёмные конструкции).

Естественная компенсация (самокомпенсация) – за систему естественных углов поворота трассы.

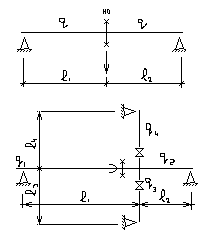

![]()

lУЧ.=60% от l Побр.

(l1+l2)- габариты и длины

Достоинства:

а) Простота конструкции

б) Надёжность конструкции

в) Не необходимости в осмотре и уходе.

г) Разгруженность н.о. от сил внутреннего давления.

д) Не нужно дополнительного расхода труб и стр. констр.

Недостатки:

а) Поперечное смещение т/д требует ↑ ширины каналов.

б) Затруднено применение засыпной изоляции.

в) Нет возможности полностью беск. прокладки.

Но до Ø 100 можно без каналов (разрыхлит.)

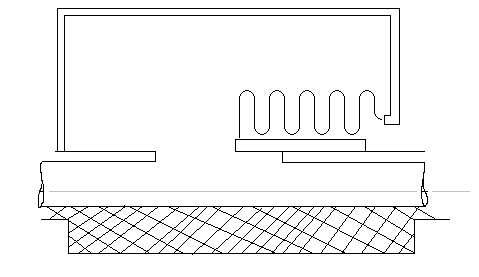

2. П – образные компенсаторы – получили наибольшее распространение, применяются во всех случаях когда нельзя использовать естественную компенсацию, независимо от способа прокладки, Ø т/д, и параметров теплоносителя. До Ø 200 более рационально применять П – образный компенсатор.

Они изготавливаются с применением гнутых, крутоизогнутых и сварных отводов.

Гнутые и крутоизогнутые для любых Р и t. Сварные при Ø > 500 мм.

В![]()

![]() зависимости от отношения длины прямой

вставки l и длины плеча (вылета) h

компенсаторы, различают 3 типа

компенсаторов.

зависимости от отношения длины прямой

вставки l и длины плеча (вылета) h

компенсаторы, различают 3 типа

компенсаторов.

1. 2.

![]()

3.

l=0,5h – с большим вылетом.

l=h – со средним вылетом.

l=2h – с малым вылетом.

Большей компенсирующей способностью обладают компенсаторы 1 типа, причём при тех же самых условиях большей компенсирующей способностью будут обладать компенсаторы с круто изогнутыми отводами, чем с гнутыми. За счёт большей длины плеча.

П – образные компенсаторы устанавливают между н.о. в середине пролёта, как правило горизонтально, но если не хватает площади их можно ставить под углом или вертикально (предусматривая дренажные и воздушные штуцеры - воздухосборники).

Компенсирующую

способность П – образных компенсаторов

можно увеличить при предварительной

растяжке их в холодном состоянии во

время монтажа на величину

![]()

В общем случае величину холодной растяжки из условия напряжения т/д в холодном и горячем состоянии. И расчётное т.у. для определения гибких компенсаторов считают по формуле.

![]() є

є![]() ,

-

полное тепловое удлинение расчётного

участка. є – коэффициент, учитывающий

релаксацию компенсационных напряжений

и предварительную растяжку в холодном

состоянии в размере 50 % от

- по СНиП

,

-

полное тепловое удлинение расчётного

участка. є – коэффициент, учитывающий

релаксацию компенсационных напряжений

и предварительную растяжку в холодном

состоянии в размере 50 % от

- по СНиП

Достоинства:

а) Большая компенсирующая способность.

б) Надёжность работы

в) Разрушенность н.о.

г) Отсутствие камер для размещения ПК.

д) Не необходимость в надзоре и уходе.

е) Изготовления.

Недостатки:

а) дополнительный расход труб на сооружение ПК

б) увеличение гидравлических сопротивлений

в) Значительные габаритные размеры затрудняют их применения в пределах городской застройки.

г) боковое перемещение т/д может привести к его смещению с подвижной опоры.

3. Нестандартные гибкие компенсаторы.

S – образные.

Значительные преимущества перед ПК: высокая компенсирующая способность, малые габариты.

т![]()

Недостаток:

- изготавливаются кустарно.

Лиро и омегообразные компенсаторы.

Прикладка труб с изгибом, предварительное напряжение т/д!!!

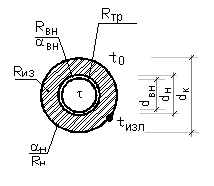

23. Общие требования к теплоизоляционным конструкциям. Коэффициент эффективности теплоизоляции :

Трубопровод

имеет теплопотери в окружающую среду.

Для их уменьшения служит тепловая

изоляция. Она характеризуется коэффициентом

эффективности тепловой изоляции

![]() :

:![]()

где QИ - теплопотери изолированного трубопровода;

QН.И - теплопотери неизолированного трубопровода.

В тепловых сетях теплоизоляции подлежат трубопроводы, арматура, компенсаторы, фланцевые соединения, опоры независимо от температуры теплоносителя и способа прокладки тепловой сети.

Допускается не изолировать обратные трубопроводы тепловой сети при прокладке в каналах и при технико-экономическом обосновании. Разрешается не изолировать конденсатопроводы в каналах совместной прокладки с паропроводом, а также транспортирующие конденсат на сброс. Для тепловых сетей следует принимать типовые конструкции тепловой изоляции.

Общие требования к теплоизоляционным конструкциям.

Имеют достаточно высокий коэффициент эффективности.

Иметь температуру на поверхности теплоизоляции в помещении не выше 450С, в каналах и туннелях не выше 60 0С.

Иметь общую толщину теплоизоляционной конструкции не более предельной, указанной в нормах.

Не препятствовать деформации трубопровода при температурном удлинении.

Не иметь сплошных продольных или поперечных швов.

быть достаточно индустриальными.

При необходимости иметь эстетический вид.

21. Расчет П-образных компенсаторов:

22. Расчет сальниковых компенсаторов:

24. Материалы и конструкции теплоизоляции, гидроизоляционного и покровного слоя и требования к ним:

Покровный слой

Гидроизоляционный слой.

Основной теплоиз-нный слой.