- •Вопросы к экзамену по физиологии высшей нервной деятельности для 2 курса дневного отделения (весенний семестр 2011 г.)

- •Предмет физиологии высшей нервной деятельности. Физиология высшей нервной деятельности как составная часть нейронауки.

- •Современные методы изучения физиологических механизмов поведения и психической деятельности.

- •Измерение дыхания

- •Измерение тремора

- •Электроэнцефалография. Основные ритмы мозга, их характеристика. Вызванные потенциалы мозга.

- •Эволюция принципа рефлекса: р. Декарт, и. Прохазка, ч. Белл, ф. Мажанди, и.М. Сеченов, и.П. Павлов а.А. Ухтомский, п.К. Анохин, е.Н. Соколов.

- •Локализационизм и эквипотенциализм. Концепции о системном принципе функционирования мозга (а.Р. Лурия, н.П.Бехтерева, п.К.Анохин).

- •Бихевиоризм и необихевиоризм.

- •Интегративный подход: человек-нейрон-модель. Концептуальная рефлекторная дуга е.Н.Соколова. Понятия: рецептор, предетектор, детектор, командный нейрон, модулирующий нейрон, мотонейрон.

- •Гностические нейроны (ю. Конорский) и нейроны-детекторы признаков. Гностические нейроны. Гештальт-пирамида (е.Н. Соколов).

- •Понятие безусловного рефлекса. Рефлекс как инстинкт.

- •Классификации безусловных рефлексов. Типы сложнейших безусловных рефлексов по п.В. Симонову.

- •Подготовительная и исполнительная деятельность, их механизмы. Драйв-рефлексы (ю. Конорский).

- •Правила образования условных рефлексов.

- •Классификация условных рефлексов.

- •Наличные и следовые условные рефлексы. Условный рефлекс на время.

- •Условный рефлекс на комплексный раздражитель.

- •Экспериментальные исследования образной памяти (психонервной деятельности) в работах и.С. Бериташвили

- •Импринтинг. Сензитивные периоды.

- •Подражательные (имитационные) условные рефлексы. Рефлекс следования. Зеркальные нейроны.

- •Сходство и различие классического и инструментального условных рефлексов.

- •Тормозные процессы в условнорефлекторной деятельности. Безусловное (внешнее) и условное (внутреннее) торможение.

- •Гаснущий тормоз.

- •Запредельное торможение.

- •Угасательное торможение.

- •Дифференцировочное торможение.

- •Запаздывательное торможение.

- •Условный тормоз.

- •Возбуждение и торможение. Иррадиация и концентрация возбуждения и торможения.

- •Стадии формирования условного рефлекса как отражение динамики нервных процессов (генерализация и специализация условного рефлекса).

- •Связь процессов торможения с состояниями сна и гипноза.

- •Нейрофизиологическая модель формирования условных рефлексов по и.П. Павлову.

- •Образование условного рефлекса как синтез безусловных рефлексов (э.А. Асратян).

- •Условные рефлексы с двусторонней временной связью.

- •Роль мозжечка в формировании условных рефлексов.

- •Доминанта как нейрофизиологический механизм условного рефлекса. Свойства доминанты. Эксперименты Русинова.

- •Клеточные аналоги формирования классических и инструментальных условных рефлексов.

- •Ориентировочный рефлекс и его компоненты. Ориентировочно-исследовательская деятельность. Механизмы ориентировочного рефлекса. Угашение и растормаживание ориентировочного рефлекса.

- •Концепция «нервной модели стимула» е.Н. Соколова и ее нейронные механизмы.

- •Вторая и «промежуточная» (л.А. Орбели) сигнальные системы. Речь как символическая функция. Модель жестовой афазии. Врожденность речеязыковой способности.

- •Речь и язык. Структура речевой системы. Устная и письменная речь. Единицы речи.

- •Участие подкорковых структур мозга в речевых процессах. Механизмы вокализаций у животных и эмоциональной речи человека. Лимбическая система и речь.

- •Зоны коры левого полушария, участвующие в эфферентных и афферентных речевых процессах. Зоны Брока и Вернике, билатерально-симметричные зоны правого полушария.

- •Биологическая обратная связь как прикладной метод физиологии высшей нервной деятельности.

- •Диагностика функционального состояния как прикладной метод физиологии высшей нервной деятельности.

- •Детекция скрываемых знаний как прикладной метод физиологии высшей нервной деятельности.

Регистрация активности отдельного нейрона. Хороший, надежный метод. Минусы: на все нейроны микроэлектроды хрен поставишь, применение метода возможно в основном на животных, если ты не в Германии конца 30-х - начала 40х – слишком инвазивный.

ЭЭГ (электроэнцефалография) – снятие электрической активности с мозга. При этом мы не разрезаем череп, чтобы заснять активность прямо с коры (в таком случае это электрокортикография), а надеваем шапочку с электродами на голову, смазываем голову гелем и записываем электрическую активность. Конечно, пока сигнал проходит сквозь череп и все оболочки, появляется очень много шума. Мало того, мы записываем не только активность нейронов, но и активность глии, а отделить одно от другого мы не можем. Тем не менее очень популярный метод: относительно простой и недорогой, с хорошим временным разрешением, но плохим пространственным. Разновидность – усредненные вызванные потенциалы (связанные с потенциалом события): измерение изменения электрической активности при предъявлении стимула. Сама эта активность не ахти сильная, поэтому она усммируется, усредняется, тщательно затирается весь шум А еще есть дипольный анализ: на основе ЭЭГ вычисляются «очаги» электрической активности мозга.

МЭГ (магнитоэнцефалография) – набирающий обороты метод, дико дорогой, но крутой. В отличие от ЭЭГ, запись не электрических, а магнитных полей.

Томографические методы:

Нейропсихологические тесты А.Р. Лурия (локализация заболевания с помощью батареи тестов)

ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) – испытуемый пьет радиационную хрень и его мозг начинает излучать лучи радости и счастья. Считается довольно безопасным, но почему-то мало кто хочет радиацию себе в мозг.

ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) – дико популярный метод томографии, хоть и не очень дешевый. По сути измеряет активность тока крови и ее изменение.

Термоэнцефалоскопия – метод, разработанный Шевелевым, который регистрирует инфракрасные лучи, излучаемые мозгом. Метод интересный, но малоизвестный.

Методы записи всякой херни, которая к головному мозгу имеет мало отношения, но всё равно активно используется:

КГР (кожно-гальваническая реакция) – помните дреееевнюю рекламу Rexona, где девушка с троллфейсом проходит некий детектор лжи, говорится что-то вроде «потеешь – значит лжешь!», а потом показывается, что ее не спалили благодаря рекламируемой херне? Таки да, этот метод действительно используется: при потоотделении повышается детектируемая электрическая активность, то есть по КГР можно судить о потоотделении, что говорит об активности симпатической системы.

ЭКГ (электрокардиография) - измерение активности сердца

Плетизмограмма (тонус сосудов)

Измерение дыхания

Измерение тремора

Электроэнцефалография. Основные ритмы мозга, их характеристика. Вызванные потенциалы мозга.

Про метод и ВП смотри предыдущий вопрос. Ритмы:

Дельта-ритм – характерен для глубокого сна. Частота 1-3 Гц

Тета-ритм – характерен для медленно-волнового сна. Частота – 4-8 Гц

Альфа-ритм – спокойный ритм ЭЭГ с частотой 8-13 Гц при бодрствовании и закрытых глазах, есть у большинства людей.

Бета-ритм – обычное бодрствование с открытыми глазами. Частота - 14-30 Гц.

Гамма-ритм – высокий ритм ЭЭГ с частотой 30-170 Гц. Ритм характерен для серьезного сосредоточения, напряженного произвольного внимания.

Эволюция принципа рефлекса: р. Декарт, и. Прохазка, ч. Белл, ф. Мажанди, и.М. Сеченов, и.П. Павлов а.А. Ухтомский, п.К. Анохин, е.Н. Соколов.

Многоуважаемый Декарт(1596-1650) не только сомневался почти во всем подряд, но и запилил концепцию рефлексов. В его виде она выглядела так: физический стимул «дергает» струну внутри «нервной трубки», а эта струна открывает клапан, выпускающий «животных духов», которые раздувают мышщы – так происходит движение. Но это применимо, по Декарту, только к животным. Человек же – «думающая машина», которая обладает душой. Душа по Декарту – это то, что могло как-то регулировать вывод животных духов, находилось в шишковидном теле. Если у человека слабая воля, то нервные струны легко колеблют душу, а человек с сильной волей – это тот, чья душа сопротивляется колебаниям и действует согласно нашим внутренним сознательным желаниям. Причем душа нам нужна при сложных задачах, при простых задачах организм человека действует как у животных. То есть по ходу дела Декарт решил проблему соотношения физического и психического, с тех пор это называют дуализмом: физическое влияет на сознание, а сознание влияет на тело, но и то, и другое существует относительно независимо друг от друга и кроме как в шишковидном теле эти два мира не пересекаются. Про нервные струны и животных духов дядя загнул, но фишку придумал крутую.

Чешский врач/анатом/физиолог с нечитаемым именем Йиржи Прохазка (1749—1820) развил идеи Декарта касательно «нервных струн» и «животных духов», введя привычное нам понятие рефлекса и описав рефлекторную дугу. Он попытался наиболее естественнонаучно подойти к мозгу и сказал, что рефлекс работает не только для простых процессов, но и во всем мозге для сложных процессов. Более того, Ийржи угадал, что передача сигнала имеет электрическую природу.

Английский врач/анатом Чарльз Белл (1774-1842) и французский физиолог Ф. Мажанди (1783-1855) подтвердили существование рефлекса у человека на эмпирическом материале с людишками и их спинным мозгом. Переход нервного возбуждения по афферентным нервам через спинной мозг на эфферентные нервы получил название закона Белла-Мажанди.

Наш дико русский Иван Сеченов (1829-1905) разработал концепцию рефлексов дальше, учитывая достижения теории эволюции. Сеченов показал, что рефлексы бывают как врожденные, так и приобретаемые в течение жизни рефлексы головного мозга. Эти рефлексы являются как физическим, так и психическим явлением, то есть наша психическая жизнь – это протекание приобретенных рефлексов. Печально, да? Вообще Сеченов хорошо прочистил концепцию рефлексов от идеализма, переходя от концепции дуализма к психофизиологическому тождеству. Открыл «центральное торможение» в головном мозге. Сеченов убрал из физиологии всякие «психические силы» и прочие происки идеалистов и открыл, что в мозге есть нервные центры, которые усиливают или тормозят движения в зависимости от «физиологического состояния центра» - нервного состояния потребностей в психике. Кроме этого Сеченов занимался физиологией труда, спорил с психологами-идеалистами и даже запилил свою программу развития психологии.

И. П. Павлов (1849–1936) продолжил апгрейд теории рефлексов. Он подробно разработал формирование рефлексов, типы рефлексов и стал для советской науки своеобразным дедушкой Лениным. Тем более у него было дико добродушное лицо, и Павлов признавал, что с большим сожалением резал собачек, хоть и называл антививисекционистов невежественными засранцами. Так чем же велик Павлов? Его величие было несколько преувеличено коммуняками, хотя заслуги у него действительно крутые.

Дело

в том, что учащийся рязанской духовной

семинарии Ваня Павлов на последнем

курсе прочитал книжку Сеченова «Рефлексы

головного мозга» и… прозрел, пережив

глубочайший инсайт, после которого

пошел обучаться физиологии. Но начал

он, так сказать, «с простого» -

пищеварительных рефлексов собачек.

После около 30 лет упорной работы он стал

всемирно известным ученым, которого за

исследования пищеварения наградили

Нобелем. Но в какой-то момент Павлов

заметил, что скорость капания слюны

увеличивается не только при самом

потреблении пищи и даже не при потреблении

пищи, а всего лишь при виде лаборанта,

который обычно приносит еду. Нет, собака

не воспринимала лаборанта как еду, ибо

на другого человека слюноотделение не

повышалось. Павлов предположил, что

лаборант

очень аппетитный и съел его

у собаки вырабатывается условный

рефлекс на лаборанта. После этого Павлов

переключился на исследование выработки

условных рефлексов, променяв исследование

пищеварительной системы на исследование

нервной системы.

Он пытался всю психическую деятельность представить как деятельность двух нервных механизмов: механизма условных рефлексов и механизма анализаторов. Механизм анализаторов мы изучали на ФСС (там Павлов оставил действительно огромный след), а здесь нам важен механизм условных рефлексов (здесь его достижения были не меньше). Павлов пытался локализовать процесс замыкания нервных цепей в головном мозге, который нужен нам, чтобы адаптироваться к изменяющейся среде с помощью условных рефлексов. Иван Петрович подробно разработал этот механизм в институте, которое советское правительство построило специально для него.

После смерти Ивана Петровича начался «культ Павлова». За мне все скажет Гуф:

Всем

рекомендовали продолжать изучать

рефлексы в Павловском духе, ибо он был

признан как главный отечественный гений

физиологии. Павлов не был в восторге от

такого идолопоклонства в свою честь,

ибо был

уже мертв

считал, что каждый должен изучать то,

что ему нравится. Культ Павлова сыграл

двоякую роль в истории отечественной

науки. Хотя и можно было написать работу

совершенно в другом ключе, просто

надергав нужные цитаты из Павлова, можно

было также написать работу почти на

одних цитатах Павлова, такая идеологическая

лазейка породила много посредственностей.

Но все было относительно неплохо до

1950го года: множество талантливых

физиологов разработали физиологию, дав

мировой науке такие имена, как Орбели,

Болдырев, Анохин, Асратян, Бериташвили,

а также немного более далекие от теории

Павлова (но не менее великие) Бернштейн

и Ухтомский. Как пишет Ярошевский, Сталин

решил все поделить на хорошее советское

и плохое буржуазное. А заодно и найти

новых врагов народа. Для этого он попросил

провести «Павловскую сессию» - феерический

недельный театральный фестиваль, где

ряд физиологов (в числе которых был

Асратян) обвиняли во всех советских

грехах всех «антипавловцев», которые

показательно каялись в них и осознавали

свою прежнюю глупость.

Заверялось, что сессия "войдет в историю передовой науки как начало новой эпохи в развитии физиологии и медицины". Хм… Так оно и вышло, да. Но потом постепенно советская физиология вышла из застоя. В результате принцип рефлекса все-таки получил свое развитие после Павлова.

Во-первых, это учение о доминанте, запиленное Ухтомским на основе идей Введенского (ученик Сеченова). Немного копипасты из лекции: «Доминанта — это «временно господствующий рефлекс», которым направляется работа нервных центров в данный момент. Наличие доминанты создает повышенную готовность организма реагировать так, а не иначе, ориентирует организм на поиск тех ситуаций (тех раздражителей), по отношению к которым данная доминанта наиболее адекватна.» Таким образом Ухтомский ввел в теорию рефлексов некоторую роль активности: это была некоторая попытка впихнуть мотивационно-потребностную составляющую в работу рефлекса.

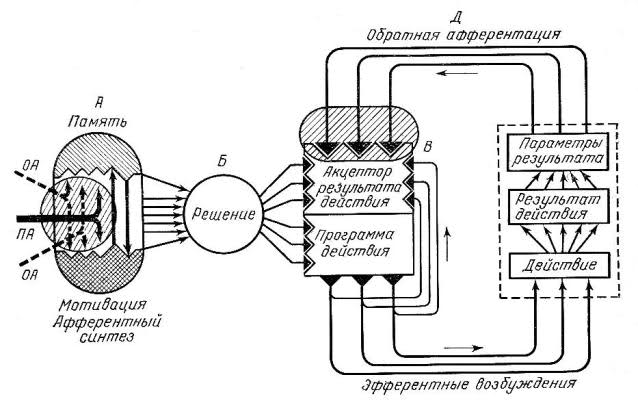

Во-вторых, это Анохин, который по-своему разработал идеи Павлова и Бернштейна, создав теорию функциональных систем. Смотрим на картинку:

Заметьте, рефлекторная дуга здесь осталась, хотя она больше похожа на кольцо (вспоминаем Бернштейна) и как бы не самая главная. Главное в концепции П.К. Анохина – функциональные системы, которые при этом сами организуют себя и регулируют себя (как и полагается хорошим системам). Эти системы интегрируют работу нервной и гуморальной системы для выполнения своих и организма задач, а при достижении задачи функциональная система распадается, чтобы быть заново и по-другому собранной с другими целями и задачами. Этих систем может быть много и организм есть всегда интеграция иерархично взаимосвязанных ФС, что определяет нормальное течение метаболических процессов и поведения. Каждая ФС имеет афферентный синтез, который решает, что организму делать. У организма возникает эфферентные возбуждения (моторная реакция) и некоторое представление о результате реакции в акцентуаторе результатов действия, информация в котором сличается с обратной афферентацией (восприятием реализованности движений). Если информация не сходится, то продолжаем работать дальше, а если сходится, то ФС распадается, ибо ее задача выполнена.

В-третьих, это другой продолжатель Павлова, альма-матер которого находится на втором этаже красного корпуса, слева от БП: Евгений Николаевич Соколов (1920-2008). Первый вопрос, который нужно знать – что это за стратегия исследования «человек – нейрон – модель»? Всё очень просто: «человек» - это психологические исследования в обычном понимании, т.е. исследования поведения человека в широком смысле (в том числе это вся психофизика). «Нейрон» - это физиологические эксперименты, например, с помощью ЭЭГ, МРТ и пр. «Модель» означает, что мы интегрируем данные полученные на физиологическом и поведенческом уровне в единую математическую модель, где на входе имеем активность конкретных нейронов и нейронных структур, а на выходе – субъективные, поведенческие данные. Таким образом, мы как бы соединяем физиологический и психологический мир математической моделью.

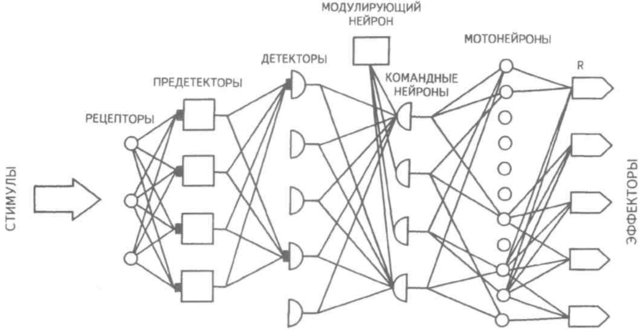

Кроме того Соколов разработал «концептуальную рефлекторную дугу». Смотрим на картинку:

С

рецепторами все понятно, но что делают

предетекторы? Предетекторы составляют

оси некоторого перцептивного пространства,

например, при появлении в поле зрения

линии под углом 45% градусов будет

одинаково возбуждаться нейрон-предетектор

вертикальных линий и нейрон-предетектор

горизонтальных линий, которые будут

слать сигнал с одинаковой частотой

ПД(потенциалов действия, вспоминаем

фЦНС) нейронам-детекторам отдельных

углов наклона линий. Каждый нейрон-детектор

отвечает за отдельный угол наклона и

имеет разные «синаптические весы»,

благодаря чему он имеет максимальное

возбуждение только при определенной

частоте ПД нейронов-предетекторов (для

линии 45 градусов это одинаковое

возбуждение горизантального и

вертикального предетектора). Затем

нейрон-детектор передает информацию в

командный нейрон. Но здесь может вмешаться

моделирующий нейрон изменить нашу

реакцию, например, сказав командному

нейрону «ни-ни!». Затем командный нейрон

шлет сигнал отдельным моторным нейронам,

каждый из которых иннервирует свою

мышцу/группу мышц.

С

рецепторами все понятно, но что делают

предетекторы? Предетекторы составляют

оси некоторого перцептивного пространства,

например, при появлении в поле зрения

линии под углом 45% градусов будет

одинаково возбуждаться нейрон-предетектор

вертикальных линий и нейрон-предетектор

горизонтальных линий, которые будут

слать сигнал с одинаковой частотой

ПД(потенциалов действия, вспоминаем

фЦНС) нейронам-детекторам отдельных

углов наклона линий. Каждый нейрон-детектор

отвечает за отдельный угол наклона и

имеет разные «синаптические весы»,

благодаря чему он имеет максимальное

возбуждение только при определенной

частоте ПД нейронов-предетекторов (для

линии 45 градусов это одинаковое

возбуждение горизантального и

вертикального предетектора). Затем

нейрон-детектор передает информацию в

командный нейрон. Но здесь может вмешаться

моделирующий нейрон изменить нашу

реакцию, например, сказав командному

нейрону «ни-ни!». Затем командный нейрон

шлет сигнал отдельным моторным нейронам,

каждый из которых иннервирует свою

мышцу/группу мышц.

В самом общем виде все просходит вот так.