- •Вопросы к экзамену по физиологии высшей нервной деятельности для 2 курса дневного отделения (весенний семестр 2011 г.)

- •Предмет физиологии высшей нервной деятельности. Физиология высшей нервной деятельности как составная часть нейронауки.

- •Современные методы изучения физиологических механизмов поведения и психической деятельности.

- •Измерение дыхания

- •Измерение тремора

- •Электроэнцефалография. Основные ритмы мозга, их характеристика. Вызванные потенциалы мозга.

- •Эволюция принципа рефлекса: р. Декарт, и. Прохазка, ч. Белл, ф. Мажанди, и.М. Сеченов, и.П. Павлов а.А. Ухтомский, п.К. Анохин, е.Н. Соколов.

- •Локализационизм и эквипотенциализм. Концепции о системном принципе функционирования мозга (а.Р. Лурия, н.П.Бехтерева, п.К.Анохин).

- •Бихевиоризм и необихевиоризм.

- •Интегративный подход: человек-нейрон-модель. Концептуальная рефлекторная дуга е.Н.Соколова. Понятия: рецептор, предетектор, детектор, командный нейрон, модулирующий нейрон, мотонейрон.

- •Гностические нейроны (ю. Конорский) и нейроны-детекторы признаков. Гностические нейроны. Гештальт-пирамида (е.Н. Соколов).

- •Понятие безусловного рефлекса. Рефлекс как инстинкт.

- •Классификации безусловных рефлексов. Типы сложнейших безусловных рефлексов по п.В. Симонову.

- •Подготовительная и исполнительная деятельность, их механизмы. Драйв-рефлексы (ю. Конорский).

- •Правила образования условных рефлексов.

- •Классификация условных рефлексов.

- •Наличные и следовые условные рефлексы. Условный рефлекс на время.

- •Условный рефлекс на комплексный раздражитель.

- •Экспериментальные исследования образной памяти (психонервной деятельности) в работах и.С. Бериташвили

- •Импринтинг. Сензитивные периоды.

- •Подражательные (имитационные) условные рефлексы. Рефлекс следования. Зеркальные нейроны.

- •Сходство и различие классического и инструментального условных рефлексов.

- •Тормозные процессы в условнорефлекторной деятельности. Безусловное (внешнее) и условное (внутреннее) торможение.

- •Гаснущий тормоз.

- •Запредельное торможение.

- •Угасательное торможение.

- •Дифференцировочное торможение.

- •Запаздывательное торможение.

- •Условный тормоз.

- •Возбуждение и торможение. Иррадиация и концентрация возбуждения и торможения.

- •Стадии формирования условного рефлекса как отражение динамики нервных процессов (генерализация и специализация условного рефлекса).

- •Связь процессов торможения с состояниями сна и гипноза.

- •Нейрофизиологическая модель формирования условных рефлексов по и.П. Павлову.

- •Образование условного рефлекса как синтез безусловных рефлексов (э.А. Асратян).

- •Условные рефлексы с двусторонней временной связью.

- •Роль мозжечка в формировании условных рефлексов.

- •Доминанта как нейрофизиологический механизм условного рефлекса. Свойства доминанты. Эксперименты Русинова.

- •Клеточные аналоги формирования классических и инструментальных условных рефлексов.

- •Ориентировочный рефлекс и его компоненты. Ориентировочно-исследовательская деятельность. Механизмы ориентировочного рефлекса. Угашение и растормаживание ориентировочного рефлекса.

- •Концепция «нервной модели стимула» е.Н. Соколова и ее нейронные механизмы.

- •Вторая и «промежуточная» (л.А. Орбели) сигнальные системы. Речь как символическая функция. Модель жестовой афазии. Врожденность речеязыковой способности.

- •Речь и язык. Структура речевой системы. Устная и письменная речь. Единицы речи.

- •Участие подкорковых структур мозга в речевых процессах. Механизмы вокализаций у животных и эмоциональной речи человека. Лимбическая система и речь.

- •Зоны коры левого полушария, участвующие в эфферентных и афферентных речевых процессах. Зоны Брока и Вернике, билатерально-симметричные зоны правого полушария.

- •Биологическая обратная связь как прикладной метод физиологии высшей нервной деятельности.

- •Диагностика функционального состояния как прикладной метод физиологии высшей нервной деятельности.

- •Детекция скрываемых знаний как прикладной метод физиологии высшей нервной деятельности.

Речь и язык. Структура речевой системы. Устная и письменная речь. Единицы речи.

Язык – это исторически сложившаяся система знаков.

Речь – это процесс передачи сведений с помощью языка, который является формой, а не субстанцией (Фердинад де Соссюр).

Речь – это специфически человеческая психическая функция, которая представляет собой процесс общения посредством языка (Рубинштейн).

У речи три основные функции:

коммуникативная

регулирующая (реализуется в ВПФ)

программирующая (построение смысловых схем речевого высказывания, грамматических структур предложений)

Кроме этого, если вы вдруг окажитесь глухонемым, то есть еще и жестовая речь, а если еще и слепой, то с помощью ощупываний вы усвоите самую настоящую речь (без каких-либо «как будто» и «почти как»).

Экспрессивная речь – это процесс произнесения устного высказывания, а импрессивная – процесс его понимания.

Единицы речи:

Фонемы – смыслоразличимые звуки речи (в разных языках разные, между прочим)

Лексемы – слова и фразеологические сочетания, означающие отдельные предметы и явления.

Семантические единицы – обобщения в виде системы слов, обозначающих понятия

Предложения – сочетание слов, обозначающих какую-то мысль

Высказывания – законченное сообщение

Периферические аспекты речи. Порождение речи. Связки и частота основного тона. Лингвистический и экстралингвистический каналы в речи. Восприятие собственной речи как сигнала обратной связи. Пение.

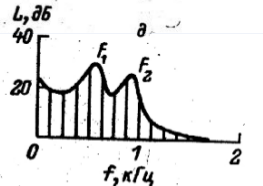

У речи есть центральные механизмы и периферические механизмы. Центральные связаны с нервной системой, а периферические – с мышечной активностью: на выдохе мы сжимаем нужным образом связки, благодаря колебаниям выходит звук, который особым образом резонирует в зависимости от состояния мышц речевого тракта, в результате чего звук, вытекающий из наших уст, выглядит примерно так:

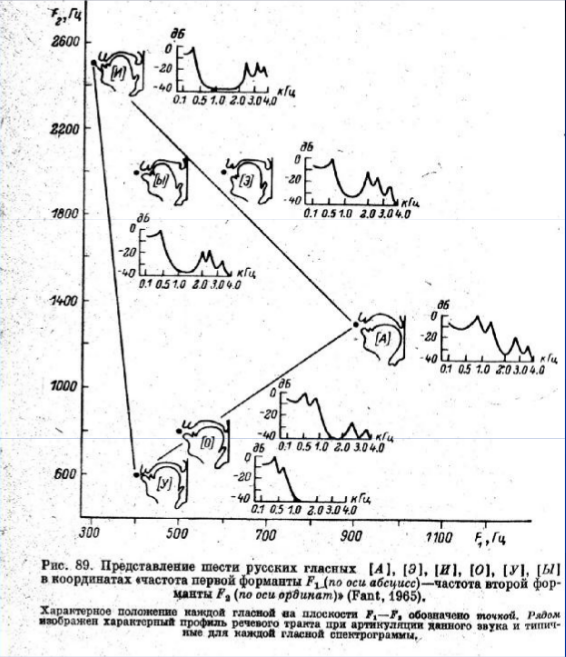

По оси Х – частота, по оси Y – громкость. Два холмика, что вы видите на графике – это две «форманты»: F1 и F2. От расположения этих двух холмиков по оси Х зависит то, какую букву мы услышим:

Возвращаясь к первой картинке, можно примерно прикинуть, что первая форманта находится где-то на 600 Гц, а вторая форманта – где-то на 900 Гц, что ближе всего к фонеме «О», на втором графике.

Однако наша речь не сводится к простому произнесению лексем, состоящих из фонем (ага, запомните термины). Мы в своей речи также пользуемся экстралингвистическим каналом: с помощью различных мелодических контуров (изменений частоты основного тона) мы можем передавать информацию о наших эмоциях, глубоких экзистенциальных кризисах и знаке в конце предложения («!», «?», «.», «,»). Кроме того, мы можем пеееееееть. Обычно, когда мы поем, спектр произносимых нами звуков сдвигается вверх до 2000 Гц – 3000 Гц – к пределу нашей слуховой чувствительности. А если «вычесть» из пения простой разговор, то получится что-то похожее на щебетание птиц ^_^. Хотя я не думаю, что подобное к нетрадиционным техникам вокала типа grouling или screaming.

Последний кусок вопроса: каналы обратной связи. Как мы слышим нашу речь? Интересный факт, что большинству людей не нравится их голов на записи. Он им кажется дико смешным, писклявым и детским. А все дело в том, что у нас кроме обычного слухового канала есть еще три канала обратной связи при речи. В итоге, мы имеем следующее:

слуховой канал

проприоцептивная система ротового аппарата

костный канал

механизм эфферентной копии (зона Брока одновременно с сигналом на речь посылает копию в зону Вернике)