- •1 Строение вещества. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость. Электрическое поле.

- •1.1 Строение вещества

- •1.2 Закон Кулона

- •3 Магнитное поле. Магнетизм

- •3.4 Электромагнитная индукция. Правило Ленца

- •3.6 Взаимная индукция

- •3.7 Магнитное поле в веществе

- •4 Магнитные цепи

- •4.3 Расчет разветвленной однородной магнитной цепи

- •5.2 Получение синусоидальной эдс

- •5.3 Изображение синусоидальных эдс, напряжений и токов на плоскости декартовых координат

- •5.4 Векторное изображение синусоидально изменяющихся величин. Векторные диаграммы.

- •Действующая и средняя величины переменного тока

- •6 Элементы и параметры электрических цепей переменного тока

- •6.2 Цепь с индуктивностью

- •6.3 Цепь с емкостью

- •6.4 Последовательное соединение r, l, с

- •6.5 Параллельное соединение r, l, с

- •7 Трехфазные электрические цепи

- •7.1 Основные понятия и определения

- •7.2 Соединение фаз генератора и приемника звездой

- •7.3 Классификация приемников в трехфазной цепи

- •7.4 Четырехпроводная цепь

- •7.5 Симметричная нагрузка приемника

- •7.6 Несимметричная нагрузка приемника

- •7.7 Трехпроводная электрическая цепь

- •7.8 Соединение фаз генератора и приемника треугольником

- •7.9 Симметричная нагрузка

- •7.10 Несимметричная нагрузка приемника

- •Общие замечания к расчету трехфазных цепей

- •8 Мощность трехфазной цепи, ее расчет и измерение

- •8.1 Соединение потребителей звездой

- •8.2 Соединение потребителей треугольником

- •8.3 Измерение активной мощности в трехфазных цепях

- •8.4 Измерение активной мощности двумя ваттметрами

- •9 Асинхронные машины

- •9.1. История создания и область применения асинхронных двигателей

- •9.2. Устройство трёхфазной асинхронной машины

- •9.3. Получение вращающегося магнитного поля

- •9.4. Режимы работы трёхфазной асинхронной машины

- •Режим двигателя

- •9.5 Режим генератора

- •9.6 Режим электромагнитного тормоза

3.6 Взаимная индукция

Если два контура находятся пососедству, и по одному из них протекает изменяющийся во времени ток, то в другом контуре наводится ЭДС. Такая связь контуров хаpактеpизуется коэффициентом взаимной индукции (взаимной индуктивностью). Магнитный поток, создаваемый во втором контуре полем от тока в первом контуре, пpопоpционален току I1:

Ф21 = M21I1

![]() Коэффициент

М21

называется взаимной индуктивностью

второго контура в зависимости от

первого. Очевидно, аналогичным образом

можно определить взаимную индуктивность

первого контура в зависимости от

второго, согласно формуле

Коэффициент

М21

называется взаимной индуктивностью

второго контура в зависимости от

первого. Очевидно, аналогичным образом

можно определить взаимную индуктивность

первого контура в зависимости от

второго, согласно формуле

Ф12 = M12I2

Докажем, что М21 = М12. Допустим, что первый контур удаляется от второго на большое расстояние. При этом над контуром придется совершить работу

A = I1Ф12 = I1M12I2

Допустим теперь, что второй контур удаляется от первого также на большое расстояние. В этом случае совершенная работа вычисляется по формуле

A´ = I2Ф21 = I2M21I1

Согласно закону сохранения энергии эти работы равны, т.е.

I1M12I2 = I2M21I1,

Следовательно:

М12 = М21 = M

Таким образом, если в одном контуре течет переменный ток, то во втором контуре наводится ЭДС:

![]()

Это явление называют взаимной индукцией.

3.7 Магнитное поле в веществе

Экспериментальные исследования показали, что все вещества в большей или меньшей степени обладают магнитными свойствами. Если два витка с токами поместить в какую-либо среду, то сила магнитного взаимодействия между токами изменяется. Этот опыт показывает, что индукция магнитного поля, создаваемого электрическими токами в веществе, отличается от индукции магнитного поля, создаваемого теми же токами в вакууме.

Физическая

величина, показывающая, во сколько раз

индукция

магнитного

поля в

однородной среде отличается по модулю

от индукции

![]() магнитного

поля в вакууме, называется магнитной

проницаемостью:

магнитного

поля в вакууме, называется магнитной

проницаемостью:

![]()

Магнитные свойства веществ определяются магнитными свойствами атомов или элементарных частиц (электронов, протонов и нейтронов), входящих в состав атомов. В настоящее время установлено, что магнитные свойства протонов и нейтронов почти в 1000 раз слабее магнитных свойств электронов. Поэтому магнитные свойства веществ в основном определяются электронами, входящими в состав атомов.

Одним из важнейших свойств электрона является наличие у него не только электрического, но и собственного магнитного поля. Собственное магнитное поле электрона называют спиновым (spin – вращение). Электрон создает магнитное поле также и за счет орбитального движения вокруг ядра, которое можно уподобить круговому микротоку. Спиновые поля электронов и магнитные поля, обусловленные их орбитальными движениями, и определяют широкий спектр магнитных свойств веществ.

1 |

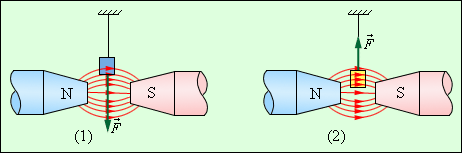

Рисунок 3.7.1. Парамагнетик (1) и диамагнетик (2) в неоднородном магнитном поле. |

Пара- и диамагнетизм объясняются поведением электронных орбит во внешнем магнитном поле. У атомов диамагнитных веществ в отсутствие внешнего поля собственные магнитные поля электронов и поля, создаваемые их орбитальным движением, полностью скомпенсированы. Возникновение диамагнетизма связано с действием силы Лоренца на электронные орбиты. Под действием этой силы изменяется характер орбитального движения электронов и нарушается компенсация магнитных полей. Возникающее при этом собственное магнитное поле атома оказывается направленным против индукции внешнего поля.

В атомах парамагнитных веществ магнитные поля электронов скомпенсированы не полностью, и атом оказывается подобным маленькому круговому току. В отсутствие внешнего поля эти круговые микротоки ориентированы произвольно, так что суммарная магнитная индукция равна нулю. Внешнее магнитное поле оказывает ориентирующее действие – микротоки стремятся сориентироваться так, чтобы их собственные магнитные поля оказались направленными по индукции внешнего поля. Из-за теплового движения атомов ориентация микротоков никогда не бывает полной. При усилении внешнего поля ориентационный эффект возрастает, так что индукция собственного магнитного поля парамагнитного образца растет прямо пропорционально индукции внешнего магнитного поля. Полная индукция магнитного поля в образце складывается из индукции внешнего магнитного поля и индукции собственного магнитного поля, возникшего в процессе намагничивания. Механизм намагничивания парамагнетиков очень похож на механизм поляризации диэлектриков. Диамагнетизм не имеет аналога среди электрических свойств вещества.

Следует отметить, что диамагнитными свойствами обладают атомы любых веществ. Однако, во многих случаях диамагнетизм атомов маскируется более сильным парамагнитным эффектом. Явление диамагнетизма было открыто М. Фарадеем (1845 г.).

Вещества, способные сильно намагничиваться в магнитном поле, называются ферромагнетиками. Магнитная проницаемость ферромагнетиков по порядку величины лежит в пределах 102–105. Например, у стали μ ≈ 8000, у сплава железа с никелем магнитная проницаемость достигает значений 250000.

К группе ферромагнетиков относятся четыре химических элемента: железо, никель, кобальт, гадолиний. Из них наибольшей магнитной проницаемостью обладает железо. Поэтому вся эта группа получила название ферромагнетиков.

Ферромагнетиками могут быть различные сплавы, содержащие ферромагнитные элементы. Широкое применение в технике получили керамические ферромагнитные материалы – ферриты.

Для каждого ферромагнетика существует определенная температура (так называемая температура или точка Кюри), выше которой ферромагнитные свойства исчезают, и вещество становится парамагнетиком. У железа, например, температура Кюри равна 770 °C, у кобальта 1130 °C, у никеля 360 °C.

Ферромагнитные материалы делятся на две большие группы – на магнито-мягкие и магнито-жесткие материалы. Магнито-мягкие ферромагнитные материалы почти полностью размагничиваются, когда внешнее магнитное поле становится равным нулю. К магнито-мягким материалам относится, например, чистое железо, электротехническая сталь и некоторые сплавы. Эти материалы применяются в приборах переменного тока, в которых происходит непрерывное перемагничивание, то есть изменение направления магнитного поля (трансформаторы, электродвигатели и т. п.).

2 |

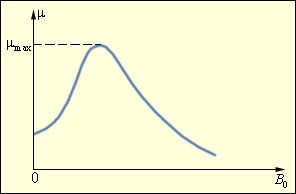

Рисунок 3.7.2. Типичная зависимость магнитной проницаемости ферромагнетика от индукции внешнего магнитного поля. |

Магнитная проницаемость μ ферромагнетиков не является постоянной величиной; она сильно зависит от индукции B0 внешнего поля. Типичная зависимость μ (B0) приведена на рис. 3.7.2. В таблицах обычно приводятся значения максимальной магнитной проницаемости.

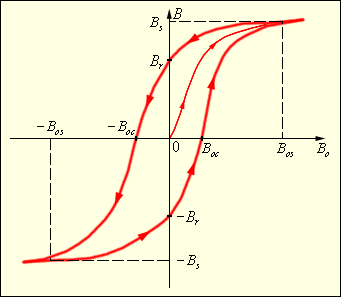

Непостоянство магнитной проницаемости приводит к сложной нелинейной зависимости индукции B магнитного поля в ферромагнетике от индукции B0 внешнего магнитного поля. Характерной особенностью процесса намагничивания ферромагнетиков является так называемый гистерезис, то есть зависимость намагничивания от предыстории образца. Кривая намагничивания B (B0) ферромагнитного образца представляет собой петлю сложной формы, которая называется петлей гистерезиса (рис. 3.7.3).

3 |

130 Рисунок 3.7.3. Петля гистерезиса ферромагнетика. Стрелками указано направление процессов намагничивания и размагничивания ферромагнитного образца при изменении индукции B0 внешнего магнитного поля. |

Если теперь уменьшать магнитную индукцию B0 внешнего поля и довести ее вновь до нулевого значения, то ферромагнетик сохранит остаточную намагниченность – поле внутри образца будет равно Br. Остаточная намагниченность образцов позволяет создавать постоянные магниты. Для того, чтобы полностью размагнитить образец, необходимо, изменив знак внешнего поля, довести магнитную индукцию B0 до значения –B0c, которое принято называть коэрцитивной силой. Далее процесс перемагничивания может быть продолжен, как это указано стрелками на рис. 3.7.3.

У магнито-мягких материалов значения коэрцитивной силы B0c невелико – петля гистерезиса таких материалов достаточно «узкая». Материалы с большим значением коэрцитивной силы, то есть имеющие «широкую» петлю гистерезиса, относятся к магнито-жестким.

Природа ферромагнетизма может быть до конца понята только на основе квантовых представлений. Качественно ферромагнетизм объясняется наличием собственных (спиновых) магнитных полей у электронов. В кристаллах ферромагнитных материалов возникают условия, при которых, вследствие сильного взаимодействия спиновых магнитных полей соседних электронов, энергетически выгодной становится их параллельная ориентация. В результате такого взаимодействия внутри кристалла ферромагнетика возникают самопроизвольно намагниченные области размером порядка 10–2–10–4 см. Эти области называются доменами. Каждый домен представляет собой небольшой постоянный магнит.

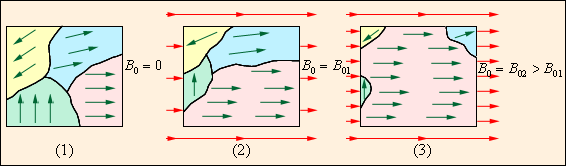

В отсутствие внешнего магнитного поля направления векторов индукции магнитных полей в различных доменах ориентированы в большом кристалле хаотически. Такой кристалл в среднем окажется ненамагниченным. При наложении внешнего магнитного поля B0 происходит смещение границ доменов так, что объем доменов, ориентированных по внешнему полю, увеличивается. С увеличением индукции внешнего поля возрастает магнитная индукция намагниченного вещества. В очень сильном внешнем поле домены, в которых собственное магнитное поле совпадает по направлению с внешним полем, поглощают все остальные домены, и наступает магнитное насыщение. Рис. 3.7.4 может служить качественной иллюстрацией процесса намагничивания ферромагнитного образца.

4 |

Рисунок 4.19.4. Намагничивание ферромагнитного образца. (1) B0 = 0; (2) B0 = B01; (3) B0 = B02 > B01. |

Сделаем некоторые выводы по пройденной теме (Магнетизм и магнитное поле):

1 В природе существуют, наряду с электрическими полями, магнитные поля. Источником магнитного поля является электрический ток.

2 Магнитное поле характеризуется величиной, называемой магнитной индукцией. Магнитная индукция является силовой характеристикой магнитного поля. Магнитная индукция – векторная величина, характеризующее магнитное поле и определяющая силу, действующую на заряженную частицу со стороны магнитного поля.

Она равна отношению силы, действующей на заряженную частицу к произведению заряда q и скорости частицы v, направленный так, что эта сила максимальна

3 Направление вектора магнитной индукции и тока в проводнике связаны правилом правого винта (буравчика)

4 На проводники с током, находящимся в магнитном поле действуют механические силы по закону Ампера. Направление этих сил определяются правилом левой руки.

5 Замкнутые контуры проводников и магнитные поля связаны между собой такими явлениями, как электромагнитная индукция, самоиндукция, взаимоиндукция. При этом, работает так называемое правило Ленца, действует сила Лоренца а в замкнутых контурах возникают ЭДС.

6 Мы получили представление о взаимодействии вещества с магнитными полями и, что в зависимости от степени этого взаимодействия, вещества подразделяются на слабомагнитные вещества (парамагнетики и диамагнетики) и сильномагнитные вещества (ферромагнетики).

7 Мы получили представление и намагничивании ферромагнетиков, в частности о таком явлении, как гистерезис.

8 Как побочный результат, мы получили некоторое представление об электромагнитном поле – изменяющееся магнитное поле порождает вихревое (непотенциальное) электрическое поле, а вихревое электрическое поле порождает магнитное поле.