- •Содержание

- •1. Системный подход к менеджменту и его основные принципы

- •2. Методология ситуационного управления

- •3. Процессный подход к менеджменту

- •4. Понятие и сущность менеджмента

- •5. Менеджмент как самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности

- •6. Особенности управленческого труда и классификация управленческих работников

- •7. Общая характеристика функций менеджмента.

- •8. Научные принципы менеджмента.

- •9. Основные теории мотивации.

- •10. Организация, как функция менеджмента

- •11. Организационные структуры управления и принципы их построения

- •12. Делегирование полномочий и ответственность

- •13. Планирование, как функция менеджмента

- •14. Функция контроля на современных предприятиях.

- •15. Информационное обеспечение менеджмента

- •16. Информационные технологии в современном менеджменте

- •17. Методы менеджмента: организационно-административное управление

- •18. Психологические методы управления

- •19. Экономические методы менеджмента

- •20. Лидерство в системе менеджмента.

- •21. Типы менеджеров

- •22. Стили менеджмента

- •23. Управление конфликтами

- •24. Объект и субъект управления

- •25. Программно-целевое управление

- •1.Этапы и школы в истории менеджмента

- •2. Индустриальный период развития управления

- •3.Школа научного управления, ее вклад в теорию менеджмента

- •4. Административная (классическая) школа менеджмента

- •5. Возникновение и развитие школы человеческих отношений

- •6.Школа поведенческих наук (бихевиористская)

- •7. Школа науки управления (математическая, количественная)

- •8.Особенности японской и американской моделей менеджмента

- •9. Сущность концепции ф.У. Тейлора

- •10. Теория администрации Анри Файоля

- •11. Содержание и значение Хоторнского эксперимента в возникновении школы человеческих отношений

- •1.Понятие и сущность организации, классификация организаций.

- •2. Организационная культура организации и ее функции.

- •3. Основополагающие законы организации и их взаимосвязь.

- •4. Организация как управленческий процесс

- •5. Деловая среда организации и факторы ее формирующие

- •6. Действие принципов приоритета в статике и динамике организации.

- •7. Влияние факторов внешней среды на деятельность организации.

- •8. Факторы, формирующие синергетический эффект в организации.

- •9. Содержание и практика реализации закона самосохранения

- •10. Управленческая информация и ее характеристики

- •11. Жизненный цикл организации

- •12. Функциональное содержание организации

- •13. Коммуникации в организации

- •14. Структура коммуникационного процесса.

- •15. Организация как открытая система

- •Решение в системе управления

- •2.Методологические основы управленческих решений

- •3.Характеристика информационного обеспечения управленческих решений

- •4. Формы разработки и реализации управленческих решений

- •5. Типология и классификация управленческих решений.

- •6. Условия и факторы качества управленческих решений.

- •7. Пути повышений качества управленческих решений.

- •8. Технология разработки управленческих решений

- •9. Организация разработки управленческих решений

- •10. Функции и полномочия в процессе организации разработки управленческих решений.

- •11. Целевая ориентация управленческих решений

- •12. Целевые технологии управленческих решений

- •13. Анализ альтернатив управленческих решений

- •14. Методы разработки управленческих решений.

- •15. Модели разработки управленческих решений

- •16. Анализ внешней среды при разработке управленческих решений

- •17. Влияние факторов внешней среды на разработку и реализацию управленческих решений

- •18. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности.

- •19. Разработка управленческих решений в условиях риска

- •20. Эффективность управленческих решений

- •21. Оценка эффективности управленческих решений.

- •22. Организация выполнения управленческих решений

- •23. Контроль выполнения управленческих решений

- •24. Программа реализации управленческого решения

- •25. Управленческие решения и ответственность

- •1. Понятие и сущность стратегического менеджмента.

- •2. Стратегические решения и особенности их принятия и реализации

- •3. Подходы к формированию миссии. Составляющие миссии.

- •4. Классификация целей. Общие, ключевые, специфические цели.

- •5. Классификация стратегий предприятия

- •6. Корпоративные, деловые и продуктовые стратегии предприятия

- •7. Стратегии минимизации издержек, фокусирования и инноваций.

- •8. Стратегии оперативного реагирования и синергизма.

- •9. Стратегии поведения в конкурентной среде.

- •10. Функциональные стратегии.

- •11. Модель процесса стратегического менеджмента и краткая характеристика его этапов.

- •12. Основные составляющие и типы внешней среды.

- •13. Стратегический анализ внешней среды предприятия.

- •14. Модель анализа конкуренции по м. Портеру.

- •15. Стратегический анализ внутренней среды предприятия.

- •16. Методы проведения стратегического анализа внутренней среды предприятия

- •17. Матрица Бостонской консультационной группы

- •18. Конкурентные преимущества. Определение конкурентных преимуществ предприятия.

- •19. Цели и мотивы диверсификации. Интеграция и диверсификация.

- •20. Модель жизненного цикла отрасли. Стратегия инновационных предприятий

- •21. Определение стратегических альтернатив. Возможные критерии выбора альтернативных решений.

- •22. Сущность, цели, задачи и этапы стратегического планирования.

- •23. Характеристика основных функций управления реализацией стратегии.

- •24. Риски в стратегическом управлении развитием предприятия

- •25. Управление стратегическими альянсами: теория и практика реализации

- •1. Средства размещения: базовая классификация юнвто

- •2. Типология средств размещения в Российской Федерации

- •3. Международные системы классификации средств размещения

- •4. Гостиничные услуги: виды и структура

- •5. Гостиничный продукт: основные концепции

- •6. Состав и структура номерного фонда коллективного средства размещения.

- •7. Управление номерным фондом коллективного средства размещения

- •8. Система классификации коллективных средств в Российской Федерации

- •9. Внутренняя инфраструктура гостиницы: состав и структура площадей.

- •10. Организация услуг питания в коллективных средствах размещения

- •11. Организационные структуры коллективных средств размещения

- •12. Гостиничные объединения: особенности работы.

- •13. Формы объединения гостиниц.

- •14. Особенности менеджмента независимой гостиницы.

- •15. Управляющие компании в гостиничном бизнесе

- •16. Глобальные и альтернативные системы бронирования в гостиничном бизнесе

- •17. Программные комплексы автоматизации гостиниц.

- •18. Состав и порядок разработки эксплуатационной программы гостиницы.

- •19. Использование франчайзинга в гостиничном бизнесе. Достоинства и недостатки франчайзинга.

- •20. Потребители гостиничных услуг.

- •21. Маркетинг в гостиничном бизнесе.

- •22. Позиционирование гостиничного продукта.

- •23. Безопасность в гостиничной деятельности.

- •24. История развития гостиничного бизнеса.

- •25. Управление качеством и стандартизация в управлении коллективным средством размещения

- •1. Основные нормативные акты, регулирующие туристскую деятельность в рф

- •2. Организация работы туристической фирмы с деловыми партнерами

- •3. Формирование туристского продукта.

- •4. Структура и функции менеджмента туристского предприятия.

- •5. Выбор местоположения туристической фирмы

- •6. Организация работы турфирмы с клиентом

- •7. Туристские формальности. Дополнительные услуги туристской фирмы.

- •8. Оценка эффективности менеджмента предприятий туризма

- •Организационные структуры управления предприятий туризма

- •10. Имидж предприятий туризма: основные понятия, роль и значение в развитии бизнеса.

- •11. Процедура и этапы регистрации туристского предприятия.

- •12. Управление турфирмой–туроператором, управление турфирмой–турагентом.

- •13. Разработка стратегии социально-экономического развития туристского предприятия.

- •14. Создание конкурентоспособного туристского продукта.

- •15. Сущность и содержание маркетинга в туристском бизнесе.

- •16. Маркетинговые исследования туристского рынка.

- •3 Этап м.И. Сбор информации.

- •4 Этап м.И. Анализ собранных данных.

- •5 Этап м.И. Представление результатов.

- •17. Организация процесса сбыта продукции туристского предприятия.

- •18. Рекламная деятельность туристической фирмы

- •19. Информационно-рекламные материалы в деятельности туристского предприятия.

- •20. Определение и реализация ценовой стратегии туристского предприятия.

25. Управление стратегическими альянсами: теория и практика реализации

Стратегический альянс (союз) —тип сотрудничества предприятий (организаций) и формирование их коалиций, основывающихся на взаимных потребностях.

примеры стратегических альянсов

Типы альянсов |

Примеры |

Совместное ведение рекламной кампании |

American Express и Toy'R'Us (совместные действия в области телевизионной рекламы и продвижения товара) |

Партнерство в области научно-исследовательских разработок |

Cytel и Sumitono Chemicals (альянс с целью разработки следующего поколения биотехнологических препаратов) |

Соглашение о передаче в пользование системы сервиса |

Cigna и United Motors Works (соглашение об оказании финансовой помощи неамериканским фирмам и государственным организациям) |

Совместное использование системы распределения продукции |

Nissan Volkswagen (Nissan продает продукцию Volkswagen в Японии, а последняя — продукцию партнера в Европе) |

Передача технологий |

IBMh Apple Computers (соглашение о разработке операционных систем) |

Совместное участие в тренингах |

Boeing, General Dynamics и Lockheed (совместные действия, приведшие к победе в конкурсе на производство модернизированного тактического истребителя) |

Совместное производство |

Ford и Mazda (разработка и производство аналогичных машин на одних и тех же производственных / сборочных линиях |

Совместная разработка естественных ресурсов |

Swott Chemical Co, Texasgult, RTZи US Borax (совместное предприятие по добыче ископаемых в Канаде) |

Внутри корпоративное отделение (создание дочерней компании) |

Cummins Engine и Toshiba Corporation (создали новую компанию для разработки и маркетинга продукции из нитрида кремния) |

Обмен лицензиями |

Hottman-LaRoche и Glaxo заключили соглашение о продаже на территории США производственного препарата «Zantac» |

В стратегическом же альянсе все партнеры должны быть равноправны при выходе из него.

Во-вторых, большинство исследователей не признают существования стратегических альянсов в других рыночных сферах, кроме рынка труда.

В-третьих, в рамках стратегического альянса предполагается равенство выгод, которое обеспечивается для всех его участников.

С учетом необходимости решения названных выше проблем можно определить стратегический альянс как коалицию двух или более предприятий (организаций), создаваемую для достижения стратегически существенных целей, которые являются для них взаимовыгодными. Эти цели могут иметь политический и (или) экономический характер и быть достаточно гибкими.

Вместе с тем необходимо отметить, что взаимная выгода отнюдь не подразумевает равенства доходов, но все участники альянса получают прибыль пропорционально своему вкладу.

Стратегические альянсы имеют различное назначение и число участников. Однако следует определить минимальные критерии, способствующие формированию альянсов. В качестве таких критериев выступают:

- стратегически значимые цели деятельности;

- возможность получить взаимные (но не обязательно равные) выгоды участниками;

- возможность получения тех выгод, которые нельзя получить иным способом.

Формирование стратегических альянсов дает возможность фирмам достаточно быстро проникать на новые глобальные рынки, причем без посторонней помощи.

В рамках стратегического альянса для организаций появляется реальная возможность для быстрого внедрения и освоения принципиально новых технологий.

Формирование стратегических альянсов создает наиболее благоприятную возможность для обеспечения и развития конкурентных преимуществ.

Стратегические альянсы позволяют в определенной степени избежать образования торговых объединений, которые являются дорогостоящими и малоэффективными.

Важной проблемой, возникающей при изучении процесса формирования и функционирования стратегических альянсов, становится определение соотношения сил и власти в рамках альянса.

В современных условиях действие всего спектра мотивационных факторов и условий окружающей среды подталкивает организации к необходимости формирования стратегических альянсов. Вместе с тем участники альянса должны решить вопрос о наиболее приемлемой и эффективной его форме. Опыт стран Запада свидетельствует о том, что на сегодняшний день известны две наиболее распространенные формы стратегических альянсов:

- альянсы равных партнеров (все участники альянса сильные или все участники слабые);

- смешанные альянсы, или альянсы смешанного типа (сильный партнер — слабый партнер или слабый партнер — сильный партнер).

Вполне понятно, что каждая форма стратегического альянса имеет свои характеристики и особенности функционирования.

Альянсы равных партнеров заключаются между равными партнерами по ресурсному обеспечению, размеру, финансовым возможностям и т. д.

Наиболее типичным примером альянса сильных партнеров являются альянсы GM-Toyota и ATT-Philips. Подобного рода альянсы заключаются преимущественно для поддержания или увеличения конкурентоспособности партнеров. Вместе с тем в рамках альянса равных партнеров, где последние являются одинаково сильными, исключительно важное значение приобретает определение правил функционирования и характера распределения выгод, получаемых от его деятельности.

Как показывает опыт зарубежных стран, альянсы данного вида являются относительно стабильными и могут активно функционировать достаточно продолжительное время. Такая стабильность объясняется главным образом равенством власти и ресурсов, которыми располагают партнеры.

Стратегические альянсы слабых партнеров, которые не располагают передовыми технологиями и не имеют необходимых средств для их разработки и внедрения, создаются с целью выживания. Как правило, партнеры в рамках таких альянсов сливаются в одно юридическое лицо. На практике альянсы слабых партнеров являются наиболее непостоянными и существуют сравнительно непродолжительное время. Это объясняется тем обстоятельством, что партнеры не придают существенного значения отношениям внутри альянса.

Смешанные альянсы, или альянсы смешанного типа, формируются между партнерами различной силы. В настоящее время в зарубежных странах такие альянсы возникают, как правило, в следующих случаях:

- один из партнеров занимает доминирующее положение либо контролирует доступ на определённом сегменте рынка;

- один из партнеров владеет передовой технологией или контролирует доступ к новым видам технологий.

Наиболее характерными примерами смешанных альянсов являются союзы IBM-Rolm и Olivetti-Line.

Наиболее сложной задачей, которая должна решаться при формировании смешанных альянсов, является определение степени независимости и автономии более слабого партнера, входящего в альянс. Вместе с тем, как свидетельствует практика зарубежных стран, в конечном счете функционирование большинства смешанных альянсов завершается поглощением более слабого партнера. Необходимо отметить, что смешанный альянс может быть относительно стабильным и функционировать продолжительный период времени только в том случае, если в его рамках предусматривается справедливый характер обращения с более слабым партнером. Наиболее показательным примером несправедливого и некорректного отношения со стороны более сильного партнера к слабому может служить отношение в рамках образовательного альянса крупной немецкой компании Thissen AG К небольшой американской фирме Pevco.

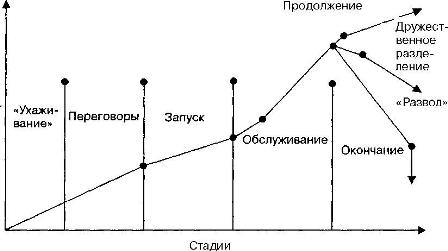

Исследование жизненного цикла стратегических альянсов, т. е. процесса их образования, функционирования и распада, имеет исключительно важное значение для формирования будущих альянсов. Как полагают зарубежные исследователи, любой стратегический альянс в своем развитии проходит последовательно пять стадий:

Процесс формирования любого стратегического альянса начинается с ритуала «ухаживания». На этой стадии партнеры изучают друг друга, оценивают сильные и слабые стороны друг друга, устанавливают между собой первоначальные контакты и ведут предварительные переговоры, критически оценивают будущие затраты и выгоды, которые будут возникать из будущего альянса. Успешное прохождение данной стадии позволяет в значительной мере минимизировать затраты, связанные с образованием стратегического альянса, а также уменьшить вероятность разрушения на последующих стадиях.

По мере завершения стадии запуска стратегического альянса вовлеченные в него партнеры, как правило, переходят к стадии обслуживания. В том случае, если стадия запуска стратегического альянса протекает неудачно, партнеры могут, минуя стадию обслуживания, немедленно перейти к завершающей стадии.

Практически известны три возможных варианта окончания существования альянса.

1. Партнеры, которые объединились в рамках стратегического альянса для осуществления конкретного вида деятельности, принимают взаимосогласованное решение о дальнейшем продлении этих отношений, переориентировав их на другие рыночные сферы или области деятельности (например, проведение объединенных маркетинговых исследований). В этом случае партнеры занимаются изучением перспектив дальнейшего функционирования альянса с учетом дополнительного вовлечения в него потенциальных партнеров.

2. Партнеры, объединявшиеся ранее в стратегическом альянсе, могут выбрать дружественное разделение даже в том случае, если функционирование альянса приносило положительные результаты. Это происходит в тех случаях, если партнеры не видят в перспективе возможных путей своей совместной деятельности. С учетом планов и перспектив дальнейшего развития каждого участника прошлого альянса представляется возможность их объединения в будущем в рамках своего стратегического альянса.

3. Партнеры по стратегическому альянсу прекращают свои отношения из-за серьезных разногласий и противоречий. На практике такого рода разрыв отношений в рамках альянса происходит, как правило, достаточно «шумно» и может приводить к крушению профессиональной карьеры отдельных должностных лиц. Партнеры, которые выбрали данный вариант окончания существования стратегического альянса, в дальнейшем будут весьма осторожными и осмотрительными при решении вопроса об их участии в каком-либо стратегическом альянсе.