- •«Теория и методика физического воспитания»

- •«Теория и методика физического воспитания»

- •. Основные понятия теории физического воспитания.

- •1. Социальная суіцность физического воспитания

- •2. Научные дисциплины, изучаюіцие физическое воспитание

- •3. Предмет физического воспитания

- •1.Социальная суіцностьфизического воспитания

- •Физическое развитие.

- •2. Научные дисциплины, изучаюіцие физическое воспитание

- •3. Предмет теория физического воспитания

- •Средства физического воспитания

- •1. Общая характеристика средств физического воспитания.

- •2. Физические упражнения.

- •1. Общая характеристика средств физического воспитания

- •2. Физические упражнения происхождение и сущность физических упражнений

- •Техника физических упражнений Общие понятия

- •Характеристика движений Пространственные характеристики

- •Пространственно-выраженные характеристики

- •Временные характеристики

- •Методические принципы и методы физическоговоспитания

- •Основные стороны процесса физического воспитания

- •2. Методические принципы физического воспитания

- •Принцип сознательности и активности

- •Принцип наглядности

- •Принцип доступности и индивидуализации

- •Принцип систематичности

- •Принцип прогрессирования

- •Общая характеристика методов физического воспитания

- •Методы упражнения в процессе разучивания движений

- •Методы упражнения в процессе совершенствования двигательных навыков и воспитания физических качеств

- •Методы физического воспитания игровой метод

- •Соревновательный метод

- •Методы использования слова и средств наглядного воздействия в процессе физического воспитания

- •Взаимосвязь методов и общие требования к их применению

- •Обучение движениям в процессе физичекого воспитания

- •3. Значение закономерностей развития двигательные навыков для построения процесса обучения

- •4. Структура процесса обучения и особенности его этапов

- •Воспитание физических (двигательных) качеств

- •Воспитание силы

- •Основы методики воспитания силы Задачи и средства

- •Место и порядок использования силовых упражнений в отдельном занятии и в системе занятий

- •Воспитание быстроты быстрота как физическое качество

- •Воспитание выносливости выносливость как физическое качество

- •Основы методики воспитания выносливости

- •4. Воспитание ловкости ловкость как физическое качество

- •Основы методики воспитания ловкости

- •5. Воспитание гибкости гибкость как физическое качество

- •Методика воспитания гибкости

- •6. Воспитание физических качеств как единый процесс

- •Формы занятий физическими упражнениями

- •Взаимосвязь форм занятий с их содержанием

- •Общая структура занятий

- •Урочные формы занятий

- •Неурочные формы занятий

- •Спортивная тренировка

- •1. Вводные понятия

- •2. Основные стороны подготовки спортсмена и их место в тренировочном процессе

- •Физическая подготовка

- •Спортивно-техническая и тактическая подготовка

- •Морально-волевая подготовка

- •3. Специфические средства и методы спортивной тренировки; формы занятий

- •Методы спортивной тренировки и формы тренировочных занятии

- •4. Закономерности спортивной тренировкии особенности преломления в ней общих принципов физического воспитания

- •Цикличность тренировочного процесса

- •5. Периодизация спортивной тренировки

- •Фазовость развития спортивной формы как естественная основа периодизации тренировки

- •Календарь соревнований, сезонно-климатические условия и периодизация спортивной тренировки

- •Особенности периодов спортивной тренировки

- •Подготовительный период

- •Первый (общехсодготовятельный) этап подготовительного периода

- •Второй (специально-подготовительный) этап подготовительного периода Изменение непосредственной направленности тренировки.

- •Соревновательный период

- •6. Спортивная тренировка как многолетний процесс

- •5. Формы ппфп в высшем учебном заведении

- •6. Подвижные игры: организация и методические основы проведения.

- •1. Общая характеристика.

- •2. Особенности обучения и воспитания.

- •3. Формы физического воспитания.

- •Общая характеристика значение и задачи физического воспитания

- •Средства физического воспитания

- •Особенности обучения и воспитания

- •Методы обучения детей движениям

- •Воспитание физических (двигательных) качеств

- •Воспитание моральных и волевых качеств, эстетических вкусов, умственных способностей

- •3. Формы физического воспитания

- •Физическое воспитание в государственных учреждениях

- •Физическое воспитание в семье

- •Физическое воспитание в общественных организациях

- •Физическое воспитание детей школьного возраста

- •Общая характеристика значение, задачи, средства, основные разделы физического воспитания и формы занятий

- •Цель и задачи физического воспитания детей школьного возраста.

- •Обучение движениям и воспитание физических (двигательных) качеств в занятиях с детьми школьного возраста

- •Основы спортивной работы с детьми школьного возраста

- •Роль, место и задачи уроков физической культуры в школе.

- •Рабочий план на четверть

- •План-конспект урока №-

- •Физическое воспитание в средних специальных профессионально-технических учебных заведениях

- •Физическое воспитание во внешкольной работе с детьми

- •Проблема свободного времени и физическая культура

- •Физическая культура и быт

- •Физическое воспитание студенческой молодежи

- •1. Задачи физического воспитания

- •Формы использования физической культуры в высшей школе

- •3. Программное содержание работы по физическому воспитанию студентов

- •4. Организация и методика физического воспитания по учебному плану

- •Особенности методики в подготовительном курсе физического воспитания (общей физической подготовки)

- •Особенности методики физического воспитания в курсе спортивного совершенствования

- •Особенности методики физического воспитания в специальном курсе с лечебной направленностью

- •Проверка результатов физического воспитания студентов

- •Руководство, планирование и учет работы по физическому воспитанию в вузах

- •Физическое воспитание людей пожилого и старшего возраста (55 лет и старше)

- •1. Старение и задачи физического воспитания.

- •2. Характеристика основных средств физического воспитания.

- •3. Формы и особенности методики физического воспитания.

- •1.Старение и задачи физического воспитания

- •Формы и особенности методики физического воспитания

- •Некоторые частные вопросы методики физического воспитания людей разного возраста

- •1. Воспитание осанки.

- •2. Методика улучшения телосложения:

- •Воспитание осанки

- •Характеристика осанки

- •Процесс формирования осанки в ходе индивидуального развития человека

- •Характеристика средств и методов формирования осанки

- •2. Методика улучшения телосложения

- •Б. Методика занятий физическими упражнениями с целью снижения веса тела

- •Координационные способности и пути их воспитания Характеристика координационных способностей

- •Общие задачи по воспитанию координационных способностей

- •Основные направления в воспитании координационных способностей

- •Средства развития координационных способностей

- •Пути совершенствования позно–статической и динамической устойчивости (способности сохранять равновесие)

- •Отличительная черта упражнений в равновесии

- •Достижение высокой позно-статической устойчивости

- •Совершенствование динамической устойчивости

- •Тесты проверки позно-статической устойчивости

- •Список литературы

- •Влияние биологических факторов на развитие физических способностей.

- •1.1. Влияние биологических факторов на развитие физических способностей.

- •2. Возрастные особенности двигательной подготовленности

- •I.3. Основные понятия для характеристики физического

- •1.4. Этапность развития физических качеств у учащихся,

Основы методики воспитания силы Задачи и средства

Общая задача в процессе многолетнего воспитания силы как физического качества человека заключается в том, чтобы всесторонне развить ее и обеспечить возможность высоких проявлений в разнообразных видах двигательной деятельности (спортивной, трудовой и т. д.).

Ч а с т н ы м и з а д а ч а м и будут:

-приобретение и совершенствование способностей осуществлять основные виды усилий — статические и динамические, собственно силовые и скоростно-силовые, преодолевающие и уступающие;

-гармоническое укрепление в силовом отношении всех мышечных групп двигательного аппарата;

-развитие способности рационально пользоваться силой в разнообразных условиях.

Наряду с этим, в зависимости от конкретных условий той либо иной деятельности, решаются специфические задачи по специализированному воспитанию силы.

Средствами воспитания силы являются упражнения с повышенным сопротивлением — силовые упражнения. В зависимости от природы сопротивления силовые упражнения делятся на 2 группы (Л. П. Матвеев):

1. Упражнения с внешним сопротивлением. В качестве внешнего сопротивления обычно используют:

а) вес предметов,

б) противодействие партнера,

в) сопротивление упругих предметов,

г) сопротивление внешней среды (бег по глубокому снегу, например).

2. Упражнения с отягощением весом собственного тела. Применяются также упражнения, в которых отягощение весом собственного тела дополняется весом внешних предметов.

Воспитание силы, как и других физических качеств, осуществляется в соответствии с общими методическими принципами физического воспитания. Вместе с тем необходимо руководствоваться следующими специальными положениями.

Характеристика основных методических направлений

Максимальное силовое напряжение может быть создано различными путями:

1) преодолением непредельных отягощений (сопротивлений) с предельным количеством повторений;

2) предельным увеличением внешнего сопротивления (в динамическом или статическом режиме);

3) преодолением сопротивлений с предельной скоростью. В соответствии с этим различают несколько направлений

в методике воспитания силы.

Величину отягощения при воспитании силы можно в принципе дозировать по следующим критериям:

-в процентах к максимальному весу,

-по разности от максимального веса (например, на 10 кг меньше предельного веса),

-по числу возможных повторений упражнения в одном подходе (вес, [который можно поднять максимум 10 раз, и т. п.).

Поскольку первые два критерия не всегда применимы (например, в упражнениях с сопротивлением партнера или упругих предметов и т. п.), мы будем пользоваться третьим, введя при этом следующие условные обозначения:вес, который можно поднять, к примеру, максимум 10 или 25 раз, будет обозначаться как 10 или 25 ПМ (повторный максимум); соответственно 1 ПШ — это такой вес, который можно поднять только один раз, и т. п.

Использование непредельных отягощений с предельным количеством повторений. Как мы уже говорили, движения с непредельными отягощениями отличаются по своим физиологическим механизмам от движений с предельными отягощениями

Поскольку ведущим фактором является сходство в последних подъемах, то очевидно, что именно их выполнение имеет основную ценность. Следовательно, в данном случае обязательно выполнение упражнений до ясно выраженного утомления, как говорят, «до отказа». Недаром у тренеров есть шутливое выражение, что «такие упражнения спортсмен должен выполнять сколько сможет и после этого еще три раза».

Работа «до отказа» невыгодна в. энергетическом отношении. Для достижения одного и того же тренирующего эффекта при малых отягощениях приходится выполнять несравненно большую механическую работу, чем при повышенных. Существенно также, что наиболее ценные последние попытки выполняются на фоне сниженной, вследствие утомления, возбудимости центральной нервной системы. Работами же школы И. П. Павлова показано, что условнорефлекторная деятельность протекает успешнее при оптимальном, «свежем», состоянии центральных нервных структур. Выполнение упражнений на фоне утомления затрудняет образование тех тонких условнорефлекторных отношений, которые обеспечивают в значительной мере дальнейшее развитие силы. Все это снижает эффективность данного методического направления по сравнению с тем, при котором используются предельные отягощения

Однако, несмотря на относительно меньшую эффективность рассматриваемого методического направления, оно широко и вполне оправданно используется в практике. Определяется это рядом его существенных достоинств:

а) большой объем выполняемой работы, естественно, вызывает большие сдвиги в обмене веществ. Активизация трофических процессов создает возможности для усиления пластического обмена, что может привести к функциональной гипертрофии мышц и тем сказаться на росте силы. Большая степень энерготрат может быть также полезной, если занятия проводятся преимущественно с оздоровительной направленностью (например, при утренней гимнастике с гантелями);

б) упражнения с непредельными силовыми напряжениями дают большие возможности контролировать технику. Особое значение это имеет для начинающих. Как известно, в начале образования двигательного навыка наблюдается иррадиация возбуждения, что внешне выражается в скованности движений из-за включения в работу ненужных групп мышц. При прочих равных условиях иррадиация тем шире, чем сильнее возбуждение. Работа с малыми весами дает возможность снизить величину возбудительного процесса, вследствие чего иррадиация становится относительно небольшой, а движение — более координированным;

в) у лиц, не занимавшихся ранее силовыми упражнениями, ограничение отягощений дает возможность избежать травм, вероятность которых при работе с предельными напряжениями весьма значительна.

Существенно, наконец, что на первых порах эффективность воспитания силы почти не зависит от величины сопротивления, коль скоро эта величина превосходит определенный минимум (примерно 35—40% максимальной силы).

В рамках описанного методического направления используется ряд конкретных методов — метод повторного упражнения, метод серийно-интервального упражнения и др.

С увеличением продолжительности занятий преимущества максимальных отягощений сказываются все более четко. В тренировке квалифицированных спортсменов методы, основанные на непредельных отягощениях, используются при воспитании силы главным образом как дополнительные. При этом, чтобы компенсировать их неэкономичность, применяют, как правило, упражнения локального характера. Суммарная величина поднятого груза оказывается в таком случае сравнительно небольшой.

Величина сопротивления устанавливается обычно в пределах «большой» и «умеренно большой». По мере развития силы величина сопротивления соответственно изменяется. Пример: ученик отжимается в упоре лежа с опорой руками о гимнастическую скамейку. Как только его сила вырастет настолько, что он сможет выполнять это движение 10— 12 раз, упражнение усложняется, так, чтобы его можно было выполнить лишь 4—7 раз (скажем, делать отжимание в упоре лежа на полу, затем то же с опорой ногами о гимнастическую скамейку)

Использование предельных и околопредельных отягощений (в динамическом режиме).

Это методическое направление — основное в тренировке квалифицированных спортсменов.

Если 30—40 лет назад тяжелоатлеты значительное время уделяли многократному подниманию штанги непредельного веса, то в настоящее время все большая ставка делается на предельные и околопредельные отягощения. Это характерно и для многих других видов спорта. Например, сильнейшие прыгуны в высоту, упражняясь со штангой, много работают с околопредельными и предельными весами. Большую эффективность этого методического направления в тренировке квалифицированных спортсменов можно считать доказанной. Переход к тренировке с околопредельными и предельными весами привел к значительному росту результатов.

Следует подчеркнуть, что данное направление не является более эффективным вообще, безотносительно к месту и времени использования. Бесспорно, что при соответствующих условиях оно лучше других способствует образованию тех нервнокоординационных отношений, которые обеспечивают рост силы. Но, во-первых, увеличение силы связано не только с совершенствованием координации; во-вторых (это уже отмечалось), максимальные усилия не всегда пригодны; и, в-третьих, любой метод при его однообразном применении станет привычным и будет давать со временем все меньший эффект. Поэтому курс на максимальные усилия, будучи основным, ни в коем случае не должен стать единственным.

Несколько слов необходимо сказать о понятии «предельный вес». Под предельным весом везде (если это не оговаривается особо) понимают предельный тренировочный вес, т. е. тот наибольший вес, который можно поднять без значительного эмоционального возбуждения. За счет соответствующей психологической настройки этот вес можно и увеличить — тогда он будет подлинно предельным, но, как показывает опыт, тренировка с такими весами малоэффективна. Она быстро вызывает значительное эмоциональное утомление и связана с недостаточными объемами нагрузки. Поэтому тренировки проводятся в основном с предельными и околопредельными тренировочными весами, которые можно поднять без значительного эмоционального возбуждения 1—2, максимум 3 раза (этот вес обычно меньше максимального на 10—15%).

Веса большие, чем предельный тренировочный, используют лишь изредка; в большинстве случаев— один раз в 7—14 дней. Но здесь возможны индивидуальные колебания. Весьма значительна также индивидуальная разница между предельным тренировочным весом и лучшим результатом спортсмена; обычно в легких весовых категориях эта разница меньше, в тяжелых — больше.

Квалифицированные спортсмены, хорошо знающие свои возможности, могут при определении предельного тренировочного веса ориентироваться на частоту пульса). Если перед подходом частота пульса повышается, значит, спортсмен в состоянии эмоционального возбуждения — вес слишком велик.

В случае, когда величина отягощения превышает возможности спортсмена, в ц.н.с. может развиться охранительное торможение, из-за чего спортсмен не проявит своей максимальной силы. Например, если спортсмену, для которого предельный вес равен 100 кг, предложить поднять 110 кг, то нередко вследствие охранительного торможения он к этому большому весу приложит меньшую силу, чем к более легким весам. Поэтому пытаться часто применять веса выше предельного нецелесообразно. Методическое направление, основанное на использовании предельных и околопредельных отягощений, реализуется, как и предыдущее, в ряде конкретных методов — прогрессирующего упражнения, повторно-прогрессирующего упражнения, в соревновательном методе и др.

Использование изометрических напряжений. Статические силовые упражнения используются как дополнительное средство в процессе воспитания силы. Они имеют ряд достоинств. В упражнениях, рассмотренных выше, максимальное напряжение мышц достигается лишь в отдельные моменты движения. В статических можно сохранить напряжение сравнительно длительное время. Занятия с использованием изометрических упражнений требуют мало времени, оборудование для них весьма простое. С помощью изометрических упражнений можно воздействовать практически на любые мышечные группы. Особенно ценны изометрические упражнения, когда ограничена возможность движений с большой амплитудой (в лечебной физкультуре, при вынужденной гипокинезии* — пребывание на подводной лодке, в танке и т. п.).

Однако широкому применению статических упражнений препятствуют их недостатки. Эффективность этих упражнений меньше, чем динамических. В сравнительных экспериментах показано, что у людей, использовавших лишь статические упражнения, сила росла медленнее, чем у тех, кто пользовался динамическими упражнениями. Только у начинающих прирост силы примерно одинаков вне зависимости от того, какие упражнения применяются — статические или динамические. У квалифицированных спортсменов силовые показатели в изометрическом режиме увеличиваются гораздо медленнее, чем в динамическом. Отмечались случаи, когда переход спортсменов на изометрические упражнения приводил к падению силовых показателей. Тренировка с использованием лишь статических усилий в неизменных условиях очень быстро (в среднем через 6—8 недель) перестает давать положительный эффект, уровень достигнутой силы стабилизируется. Следует учитывать также, что нервно-мышечная регуляция при выполнении изометрических и динамических усилий во многом различна, из-за чего тренировка в статических упражнениях может мало сказаться на показателях силы, проявляемой в динамическом режиме. Адаптация мышц к работам статического я динамического режимов выражается в различных морфологических и биохимических изменениях (А. К. Ковешни-кова, Н. Н. Яковлев, Ваххолдер). Широкое использование изометрических усилий вызывает приспособительные сдвиги, не соответствующие требованиям динамических упражнений.

Учитывая сказанное, изометрические упражнения следует применять в основном как дополнительное средство воспитания силы. Они выполняются в виде максимальных повторных напряжений длительностью 5—6 сек. каждое (меньшая или, наоборот, большая продолжительность усилий дает меньший эффект). При применении изометрических упражнений рост силы проявляется по преимуществу лишь при том положении тела, в котором проводилось упражнение. Например, если выполнялись изометрические упражнения для сгибателей локтевого сустава при угле 90°, то при углах ±20° прирост силы будет мал. Поэтому, выбирая положения тела для изометрических упражнений, надо либо давать на одну и ту же мышечную группу несколько упражнений при разных углах в суставе, либо находить положения, соответствующие наиболее трудным моментам основного движения. Например, при классическом жиме наиболее трудным моментом является тот, когда гриф штанги находится на уровне головы. В этом положении и производят изометрические усилия. Объем изометрических упражнений не должен быть очень велик; в занятии на них отводится не больше 10—15 мин. Не следует использовать изометрические упражнения в неизменном виде дольше 1—2 месяцев.

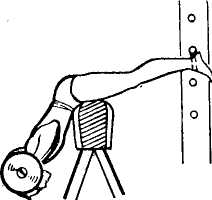

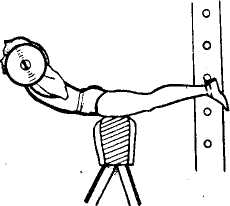

В случае специальной подготовки к статическим режимам избранной деятельности (например, в гимнастике: на кольцах упор руки в стороны) рациональна следующая очередность: сначала лучше использовать в основном упражнения динамического характера — это обеспечит более быстрый прирост силы, а затем включать все чаще статические «задержки» — это разовьет способность к волевой концентрации усилий.

Таким образом, все рассмотренные направления в методике воспитания силы имеют свои преимущества и недостатки. Рациональная методика предполагает умелое сочетание этих направлений в соответствии с особенностями контингента занимающихся, предметом занятий и этапом физического воспитания.

Некоторые требования выполнению силовых упражнений.

Дыхание при выполнении силовых упражнений требует специального регулирования. Известно, что предельные усилия возможны лишь при натуживании — напряжении мускулатуры выдоха при закрытой голосовой щели. Натуживание повышает силовые показатели.

Основная причина этого — функциональные связи между дыхательной системой и скелетной мускулатурой. Повышение внутрилегочного давления при натуживании вызывает раздражение механорецепторов легких, что реф-лекторно изменяет функциональное состояние скелетной мускулатуры (так называемый пневмомускулярный рефлекс).

Итак, натуживание может быть актом полезным. В то же время при нем возникают состояния, которые могут отрицательно сказаться на деятельности сердечно-сосудистой системы. Усиленное натуживание вызывает повышение внутригрудного давления, что ведет к сдавливанию полых вен и затрудняет доступ крови к сердцу. Вследствие повышения внутрилегочного давления происходит сдавливание легочных капилляров, ухудшается легочное кровообращение. Ударный и минутный объемы крови уменьшаются, что может привести к анемии мозга и потере сознания (факт, который наблюдают иногда при выполнении жима штанги на соревнованиях). К тому же при длительном натуживании насыщение крови кислородом падает — становятся возможными временные гипоксические состояния в головном мозге. Эти изменения в динамике кровообращения весьма резки и при частом их повторении могут оказать на организм малоподготовленного человека отрицательное влияние. В то же время при правильной методике занятий организм адаптируется к указанным воздействиям. Многолетняя тренировка штангистов не вызывает каких-либо патологических сдвигов в деятельности сердечно-сосудистой системы.

Во избежание нежелательных явлений при выполнении силовых упражнений следует соблюдать несколько основных правил:

1) допускать натуживание можно только тогда, когда оно необходимо, т. е. при кратковременных максимальных напряжениях. Начинающие часто задерживают дыхание, когда условия не требуют этого (например, при повторном выполнении упражнений с небольшими напряжениями);

2) начинающим нельзя давать в большом объеме упражнения с предельными и околопредельными напряжениями;

3) не следует делать перед выполнением силовых упражнений максимальный вдох, так как это без нужды увеличит вну-тригрудное давление и усугубит те сдвиги, которые наблюдаются при натуживании;

4) поскольку при выдохе с суженной голосовой щелью достигаются почти такие же силовые показатели, как и при натуживании, можно делать максимальное усилие на выдохе без задержки дыхания;

5) необходимо требовать, чтобы начинающие выполняли вдох и выдох в середине упражнения, в частности в тот момент, когда штанга находится на груди, несмотря на то что такой режим дыхания затруднит выполнение упражнения в течение какого-то времени. Квалифицированные спортсмены могут делать вдох средней величины только один раз — перед взятием штанги на грудь.

Учитывая, что шоковые состояния бывают только при медленном жиме, надо добиваться быстрого поднимания даже предельного веса. Причиной шоковых состояний при жиме штанги может быть слишком сильное сжатие сонной артерии мышцами шеи (в частности, грудиноключичнососцевидной). Во избежание этого при поднимании штанги нельзя опускать вниз подбородок.

Значение положения тела при выполнении силовых упражнений. Сила, которую может проявить человек, зависит от положения его тела. Для каждого движения существуют такие положения тела, в которых проявляются наибольшие и наименьшие величины силы.

Возникает вопрос: какие положения надо выбирать при выполнении силовых упражнений? Нередко используют положения, когда собственная сила активных мышц максимальна, т. е. когда мышцы напрягаются в растянутом состоянии. Вследствие усиления потока проприоцептивных импульсов такое положение тела вызовет увеличение рефлекторной стимуляции и тем усилит воздействие упражнений.

Противоположная тенденция связана с так, называемым правилом «совпадающих пиков». В основе его лежит стремление развить максимальное усилие в том положении, где внешне проявляемая сила меньше всего. Это бывает, когда наибольшее уменьшение длины мышц приходится на то положение звеньев тела, при котором в силу механического соотношения плеч рычагов наблюдается наибольший проигрыш в силе. Первый пик (падение тяги мышц) совпадает со вторым (уменьшение внешне проявляемой силы вследствие изменения плеч рычагов).

Есть три основных пути реализации этого правила.

Первый — выбор исходного положения тела. При работе против тяжести наибольший проигрыш в силе будет наблюдаться при наибольшем удалении проекции центра тяжести передвигающегося звена (вместе с внешним отягощением, если оно есть) от оси вращения. Это всегда имеет место при горизонтальном положении центра тяжести звена по отношению к оси вращения. Если это горизонтальное положение принимается при наибольшем укорочении активной мышечной группы (т. е. в конце возможной амплитуды движений), правило «совпадающих пиков» оказывается выполненным. Правда, строгое следование этому правилу возможно лишь для небольшого числа движений; для остальных пришлось бы применять чрезвычайно неестественные исходные положения. Однако в принципиальных чертах соблюдение этого правила возможно почти во всех упражнениях. Например, поднимание прямых ног в висе оказывается более действенным упражнением, чем то же упражнение, выполняемое лежа на спине. Хотя в первом случае правило строго и не соблюдается, все же момент прохождения ног через горизонталь (наиболее трудный момент) совпадает с большим укорочением активных мышц, чем при положении лежа.

Второй путь — использование специальных приспособлений и упражнений с амортизаторами. Поскольку максимум сопротивления амортизатор проявляет в конце движения, когда сила мышечной тяги падает, в данном случае правило «совпадающих пиков» выполняется автоматически. Ценность упражнений с амортизаторами и эспандерами в существенной мере определяется этим обстоятельством.

И, наконец, третий путь — малая скорость выполнения упражнений.

делать резко, то наиболее ценная вторая часть упражнения будет выполняться без активного напряжения мышц. Чтобы напряжение в конечной фазе разгибания было достаточно высоким, скорость выполнения первой фазы должна быть относительно небольшой.

а 6

Рис. 20. Упражнение для мышц-разгибателей туловища

В последние годы в спортивной практике часто стараются использовать для воспитания силы такие упражнения, в которых максимум силы проявляется в том же положении, что и при выполнении соревновательного упражнения. Это позволяет одновременно решать задачи физической и технической подготовки.

Сочетание упражнений общего и аналитического воздействия

В процессе воспитания силы в большей мере чем при воспитании других физических качеств, возникает необходимость сочетать упражнения общего воздействия с упражнениями, избирательно направленными на совершенствование отдельных мышечных групп. В связи с этим возникает ряд методических вопросов. В теле человека свыше 500 мышц. Какие из них имеют наибольшее значение? Какие мышечные группы следует развивать в первую очередь? Какова специфика воспитания силы отдельных мышечных групп?

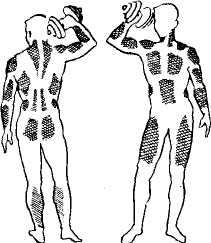

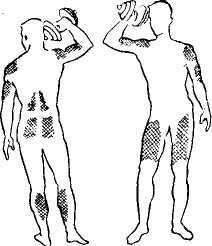

Сила отдельных мышечных групп различна. Соотношение максимальной силы разных мышечных групп получило "название топографии силы (А. В. Коробков и др.). Для создания относительно полного представления о топографии силы у какого-либо человека надо измерить силу возможно большего числа мышечных групп. У людей, не занимающихся спортом, обычно лучше всего развиты мышцы, противодействующие силе тяжести: разгибатели спины и ног, сгибатели рук.

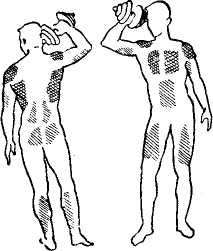

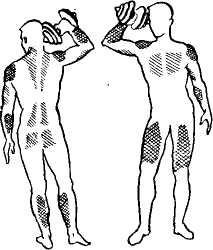

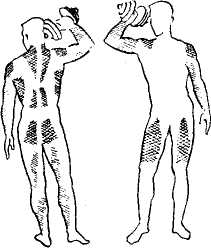

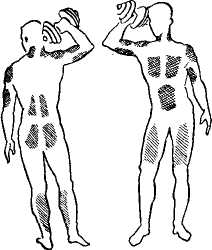

Борцы Баскетболисты Пловцы

Фехтовальщики Гребцы Боксеры

Топография силы у представителей некоторых видов спорта. Штриховкой отмечены наиболее развитые мышечные группы

Топография силы зависит от спортивной специализации и рода занятий человека. Все же, вне зависимости от специализации, целесообразно выделить несколько мышечных групп, имеющих наибольшее значение в большинстве жизненных ситуаций.

Для того чтобы объективно определить их, у большого числа испытуемых определяют сил, у во многих элементарных движениях (сгибание руки, наклон туловища в сторону и т. п.) или целостных двигательных актах (бросание набивного мяча, поднимание тяжестей и др.). В некоторых экспериментах на каждом человеке измеряют до 50—60 показателей силы. Эти показатели складывают, получая значения так называемой «общей силы». После этого с помощью методов математической статистики подбирают такую комбинацию мышечных групп, которая дает наибольшие величины корреляции с «общей силой». Такие мышечные группы и рассматривают как наиболее важные. К ним относятся следующие 5 групп:

1) разгибатели позвоночного столба,

2) сгибатели позвоночного столба и тазобедренных суставов,

3) разгибатели ног,

4) разгибатели рук,

5) большая грудная мышца.

Развитию силы этих мышечных групп в процессе физического воспитания уделяют особое внимание, применяя специально подобранные упражнения для локального воздействия (в частности, упражнения спортивно-вспомогательной гимнастики). Такого рода упражнения сочетаются с упражнениями общего воздействия. При этом первые предшествуют максимальным силовым напряжениям общего воздействия. Обязательная предпосылка, в частности,— укрепление мышц брюшного пресса и поясничной области.