- •«Теория и методика физического воспитания»

- •«Теория и методика физического воспитания»

- •. Основные понятия теории физического воспитания.

- •1. Социальная суіцность физического воспитания

- •2. Научные дисциплины, изучаюіцие физическое воспитание

- •3. Предмет физического воспитания

- •1.Социальная суіцностьфизического воспитания

- •Физическое развитие.

- •2. Научные дисциплины, изучаюіцие физическое воспитание

- •3. Предмет теория физического воспитания

- •Средства физического воспитания

- •1. Общая характеристика средств физического воспитания.

- •2. Физические упражнения.

- •1. Общая характеристика средств физического воспитания

- •2. Физические упражнения происхождение и сущность физических упражнений

- •Техника физических упражнений Общие понятия

- •Характеристика движений Пространственные характеристики

- •Пространственно-выраженные характеристики

- •Временные характеристики

- •Методические принципы и методы физическоговоспитания

- •Основные стороны процесса физического воспитания

- •2. Методические принципы физического воспитания

- •Принцип сознательности и активности

- •Принцип наглядности

- •Принцип доступности и индивидуализации

- •Принцип систематичности

- •Принцип прогрессирования

- •Общая характеристика методов физического воспитания

- •Методы упражнения в процессе разучивания движений

- •Методы упражнения в процессе совершенствования двигательных навыков и воспитания физических качеств

- •Методы физического воспитания игровой метод

- •Соревновательный метод

- •Методы использования слова и средств наглядного воздействия в процессе физического воспитания

- •Взаимосвязь методов и общие требования к их применению

- •Обучение движениям в процессе физичекого воспитания

- •3. Значение закономерностей развития двигательные навыков для построения процесса обучения

- •4. Структура процесса обучения и особенности его этапов

- •Воспитание физических (двигательных) качеств

- •Воспитание силы

- •Основы методики воспитания силы Задачи и средства

- •Место и порядок использования силовых упражнений в отдельном занятии и в системе занятий

- •Воспитание быстроты быстрота как физическое качество

- •Воспитание выносливости выносливость как физическое качество

- •Основы методики воспитания выносливости

- •4. Воспитание ловкости ловкость как физическое качество

- •Основы методики воспитания ловкости

- •5. Воспитание гибкости гибкость как физическое качество

- •Методика воспитания гибкости

- •6. Воспитание физических качеств как единый процесс

- •Формы занятий физическими упражнениями

- •Взаимосвязь форм занятий с их содержанием

- •Общая структура занятий

- •Урочные формы занятий

- •Неурочные формы занятий

- •Спортивная тренировка

- •1. Вводные понятия

- •2. Основные стороны подготовки спортсмена и их место в тренировочном процессе

- •Физическая подготовка

- •Спортивно-техническая и тактическая подготовка

- •Морально-волевая подготовка

- •3. Специфические средства и методы спортивной тренировки; формы занятий

- •Методы спортивной тренировки и формы тренировочных занятии

- •4. Закономерности спортивной тренировкии особенности преломления в ней общих принципов физического воспитания

- •Цикличность тренировочного процесса

- •5. Периодизация спортивной тренировки

- •Фазовость развития спортивной формы как естественная основа периодизации тренировки

- •Календарь соревнований, сезонно-климатические условия и периодизация спортивной тренировки

- •Особенности периодов спортивной тренировки

- •Подготовительный период

- •Первый (общехсодготовятельный) этап подготовительного периода

- •Второй (специально-подготовительный) этап подготовительного периода Изменение непосредственной направленности тренировки.

- •Соревновательный период

- •6. Спортивная тренировка как многолетний процесс

- •5. Формы ппфп в высшем учебном заведении

- •6. Подвижные игры: организация и методические основы проведения.

- •1. Общая характеристика.

- •2. Особенности обучения и воспитания.

- •3. Формы физического воспитания.

- •Общая характеристика значение и задачи физического воспитания

- •Средства физического воспитания

- •Особенности обучения и воспитания

- •Методы обучения детей движениям

- •Воспитание физических (двигательных) качеств

- •Воспитание моральных и волевых качеств, эстетических вкусов, умственных способностей

- •3. Формы физического воспитания

- •Физическое воспитание в государственных учреждениях

- •Физическое воспитание в семье

- •Физическое воспитание в общественных организациях

- •Физическое воспитание детей школьного возраста

- •Общая характеристика значение, задачи, средства, основные разделы физического воспитания и формы занятий

- •Цель и задачи физического воспитания детей школьного возраста.

- •Обучение движениям и воспитание физических (двигательных) качеств в занятиях с детьми школьного возраста

- •Основы спортивной работы с детьми школьного возраста

- •Роль, место и задачи уроков физической культуры в школе.

- •Рабочий план на четверть

- •План-конспект урока №-

- •Физическое воспитание в средних специальных профессионально-технических учебных заведениях

- •Физическое воспитание во внешкольной работе с детьми

- •Проблема свободного времени и физическая культура

- •Физическая культура и быт

- •Физическое воспитание студенческой молодежи

- •1. Задачи физического воспитания

- •Формы использования физической культуры в высшей школе

- •3. Программное содержание работы по физическому воспитанию студентов

- •4. Организация и методика физического воспитания по учебному плану

- •Особенности методики в подготовительном курсе физического воспитания (общей физической подготовки)

- •Особенности методики физического воспитания в курсе спортивного совершенствования

- •Особенности методики физического воспитания в специальном курсе с лечебной направленностью

- •Проверка результатов физического воспитания студентов

- •Руководство, планирование и учет работы по физическому воспитанию в вузах

- •Физическое воспитание людей пожилого и старшего возраста (55 лет и старше)

- •1. Старение и задачи физического воспитания.

- •2. Характеристика основных средств физического воспитания.

- •3. Формы и особенности методики физического воспитания.

- •1.Старение и задачи физического воспитания

- •Формы и особенности методики физического воспитания

- •Некоторые частные вопросы методики физического воспитания людей разного возраста

- •1. Воспитание осанки.

- •2. Методика улучшения телосложения:

- •Воспитание осанки

- •Характеристика осанки

- •Процесс формирования осанки в ходе индивидуального развития человека

- •Характеристика средств и методов формирования осанки

- •2. Методика улучшения телосложения

- •Б. Методика занятий физическими упражнениями с целью снижения веса тела

- •Координационные способности и пути их воспитания Характеристика координационных способностей

- •Общие задачи по воспитанию координационных способностей

- •Основные направления в воспитании координационных способностей

- •Средства развития координационных способностей

- •Пути совершенствования позно–статической и динамической устойчивости (способности сохранять равновесие)

- •Отличительная черта упражнений в равновесии

- •Достижение высокой позно-статической устойчивости

- •Совершенствование динамической устойчивости

- •Тесты проверки позно-статической устойчивости

- •Список литературы

- •Влияние биологических факторов на развитие физических способностей.

- •1.1. Влияние биологических факторов на развитие физических способностей.

- •2. Возрастные особенности двигательной подготовленности

- •I.3. Основные понятия для характеристики физического

- •1.4. Этапность развития физических качеств у учащихся,

4. Структура процесса обучения и особенности его этапов

Процесс обучения отдельному двигательному действию имеет следующие этапы (ступени):

1.Первоначальное изучение, в процессе которого формируется умение выполнять действие в его основном варианте в общих чертах.

2.Углубленное разучивание, в результате которого вырабатывается умение выполнять действие с необходимой четкостью.

3.Закрепление и дальнейшее совершенствование действия, что связано с возникновением двигательного навыка, а также умений использовать его в различных условиях.

Первоначальное изучение. Непосредственная цель на этом этапе обучения — формирование умения выполнять двигательное действие в его основном варианте в общих чертах. Обучающийся должен освоить основу техники нового действия. В одних случаях такие умения могут иметь самостоятельное значение, когда они, в частности, вырабатываются в процессе общей физической подготовки и переводятся в навыки без детального совершенствования техники. В других случаях эти умения служат начальным этапом на пути к мастерству исполнения действия, что особенно характерно для спорта.

По физиологическому механизму стадия формирования первоначального умения характерна тем, что на ее протяжении создается основа коркового динамического стереотипа. При этом происходит отбор пригодных врожденных и приобретенных рефлексов, а также становление новых, которых в двигательном опыте обучающегося не оказалось. В результате к концу стадии складывается система двигательных рефлексов, соответствующая основе техники изучаемого действия. Специфические особенности этой стадии: а) недостаточная точность движений в пространстве и во времени, неточность мышечных усилий; б) не] устойчивость ритма двигательного акта; в) наличие ненужных 6 дополнительных движений; г) отсутствие слитности между фанзами сложного движения.

Неточность движений в пространстве и во времени, а также несоразмерность мышечных усилий обусловливаются, во-первых, иррадиацией нервных процессов в коре головного мозга, а во-вторых, недостаточностью внутреннего торможения. Иррадиация нервных процессов в двигательном анализаторе коры приводит к тому, что наряду с функциональными двигательными единицами, которые должны участвовать в работе, в нее вовлекаются также и другие, на центры которых распространился иррадиирующий процесс возбуждения. Внешне это проявляется в отклонении движений от нужных направлений и амплитуд. Иррадиация" процесса возбуждения вызывает несоразмерность мышечных усилий; обучающийся затрачивает много лишних усилий и выполняет движения при общей напряженности всей или большей части мускулатуры тела. Все это составляет причину повышенной утомляемости и малой работоспособности на данной стадии. Неустойчивость ритма двигательного акта, как правило, проявляется в том, что обучающийся пытается выполнить отдельные фазы двигательного акта преждевременно; чаще всего это бывают главные фазы, связанные с приложением основных усилий. Это особенно характерно для таких действий, где перед главной фазой должна быть пауза. Установка ритма чередования отдельных фаз двигательного акта (особенно пауз между ними) достигается выработкой тормозных рефлексов по типу запаздывающего торможения. Известно, что тормозные рефлексы вырабатываются с большим трудом, чем положительные. Например, при формировании некоторых навыков у гимнастов требуется длительная работа для установления необходимых пауз между отдельными фазами движений. Особое затруднение вызывает выработка таких тормозных рефлексов у лиц с возбудимым типом нервной деятельности. Сложное действие может быть выполнено на данной стадии лишь при сосредоточении внимания на всех его фазах.

'С учетом указанных особенностей формирования начального двигательного умения на первом этапе обучения ставятся задачи:

1. Сформировать целостное представление о двигательном акте, основанное на понимании его сути.

2. Пополнить двигательный опыт занимающихся теми элементами, которые нужны для освоения нового действия.

3. Добиться выполнения действия целиком.

4. Устранить ненужные движения, излишнее мышечное напряжение

Методика обучения на данном этапе имеет ряд особенностей в реализации дидактических принципов, в использовании методов и приемов, характерных для этой ступени обучения.

Начальным моментом изучения действия является предварительное ознакомление с ним. Это достигается рассказом о значении и особенностях действия, демонстрацией и кратким объяснением основ его техники, а также практическим опробованием.

Рассказ должен обеспечить осознание цели и значения действия, возбудить живой интерес к нему и тем самым содействовать созданию необходимого стимула, твердой волевой установки на овладение действием. В рассказе должны быть сведения о возникновении данного действия (историческая справка), о его прикладном и спортивном значении, о высших достижениях и ближайших для занимающихся нормативах.

Демонстрация осуществляется в двух аспектах. Во-первых, действие демонстрируется в естественном, возможно совершенном виде. (Как правило, показывается основной вариант.) Четкая, красивая демонстрация действия еще больше укрепляет интерес к нему и желание его освоить. Второй аспект имеет чисто учебный характер и преследует цель довести до восприятия занимающихся основы техники изучаемого действия. В этом случае используются приемы дидактически выразительного показа (замедление движений, выделение главных фаз и т. п.).

Объяснение основ техники вначале должно быть максимально общим и кратким, с точным терминологическим наименованием приема и его частей. Детальное пояснение техники на этом этапе нецелесообразно, поскольку обучающиеся в силу обилия новой информации не в состоянии охватить и запомнить все детали, полностью осознать двигательное действие.

Руководствуясь принципом сознательности и активности, преподаватель должен, во-первых, обоснованно поставить двигательную задачу перед обучающимися и добиться ясного понимания ими того, что должно быть выполнено; во-вторых, создать представление о том, как надо выполнить заданное. Этим обеспечивается программа действий ученика и его психологическая готовность (настройка) к выполнению задания;

в-третьих, так организовать обучение, чтобы как можно больше сведений сообщать ученикам (в пределах их возможностей перерабатывать информацию); добиваться осознания и оценки ощущений, возникающих в процессе движения, что позволит сознательно управлять ими; требовать, чтобы по ходу выполнения задания перед его повторением обучающийся мысленно сличал то, что получилось, с тем, что должно получиться.

Большую роль при этом играют самооценка, самоотчеты, мысленное «проговаривание» исполнения движений, самоприказы и тому подобные приемы.

Наглядность обучения при первоначальном овладении действием обеспечивается разнообразными методами и приемами, позволяющими создать ощущения и представления о его основных фазах. Это достигается образными объяснениями, выразительным показом, использованием различных зрительных ориентиров, звуковых сигналов, приемов, основанных на двигательных ощущениях, в частности с использованием дополнительных сил, заданиями предметного характера (что-то достать, до чего-то дотянуться, через что-то перебросить и т. п.), подсказом ощущений, которые должны возникнуть у обучающихся при правильном выполнении движений, и т. д. Бывает целесообразным демонстрировать не только правильное выполнение движений, но и ошибки, допускаемые учениками. Это помогает ученикам лучше и быстрее их осознать. Звуковые сигналы применяются для того, чтобы подсказать моменты главных усилий, а также для демонстрации ритма и темпа двигательного акта. Очень большое значение при первоначальном освоении действия имеет непосредственная помощь, которая дает ощущения верных направлений, амплитуд и скоростей и предупреждает грубое искажение двигательного акта

Доступность задания на этапе первоначального изучения определяется: а) богатством двигательного опыта учеников, б)сложностью структуры изучаемого действия, в) соответствием структуры физическим возможностям обучающихся.

Быстрота образования и качество первоначального умения в значительной мере зависят от того, насколько богат двигательный опыт обучающегося. Чем разностороннее этот опыт, тем быстрее и легче сложится новая система движений. Если окажется, что у обучающегося есть в готовом виде весь «набор» нужных составных частей для построения новой системы, тогда новое умение в связи с творческим использованием ранее выработанных умений и навыков может возникнуть с первых же попыток. Оно явится результатом синтезирования частей в целое благодаря обобщающей и переключательной функции коры головного мозга.

Двигательное действие сложной структуры, после того как будет создано о нем целостное представление, целесообразно, как правило, начинать практически осваивать по частям, методом расчленения. Преимущество этого метода при начальном обучении перед методом обобщенного, целостного упражнения заключается в следующем. Во-первых, пользуясь методом целостного упражнения, можно одновременно концентрировать внимание лишь на относительно ограниченном количестве элементов, в то время как другие будут повторяться без должных поправок. При начальном обучении, когда все фазы действия нуждаются в серьезных исправлениях, это приведет к закреплению двигательных ошибок. Во-вторых, повторение действия целиком требует значительно больших затрат физических сил и нервной энергии, чем повторение отдельных частей. В-третьих, сложная система условных двигательных рефлексов образуется, как правило, легче, если основа ее вначале будет строиться небольшими частями.

Осваивая части, важно избежать упрочения частных навыков, поскольку при соединении частей в целостный двигательный акт такие навыки — по механизму «отрицательного переноса»— будут мешать дальнейшему освоению действия.

Постановка узких двигательных задач при обучении позволяет более полно и эффективно сосредоточить внимание на деталях сложного движения, чем при попытках решать одновременно несколько двигательных задач.

Одно из существенных требований к организации обучения на первом этапе — это сохранение относительно постоянных условий: основного варианта действия и обстановки обучения.

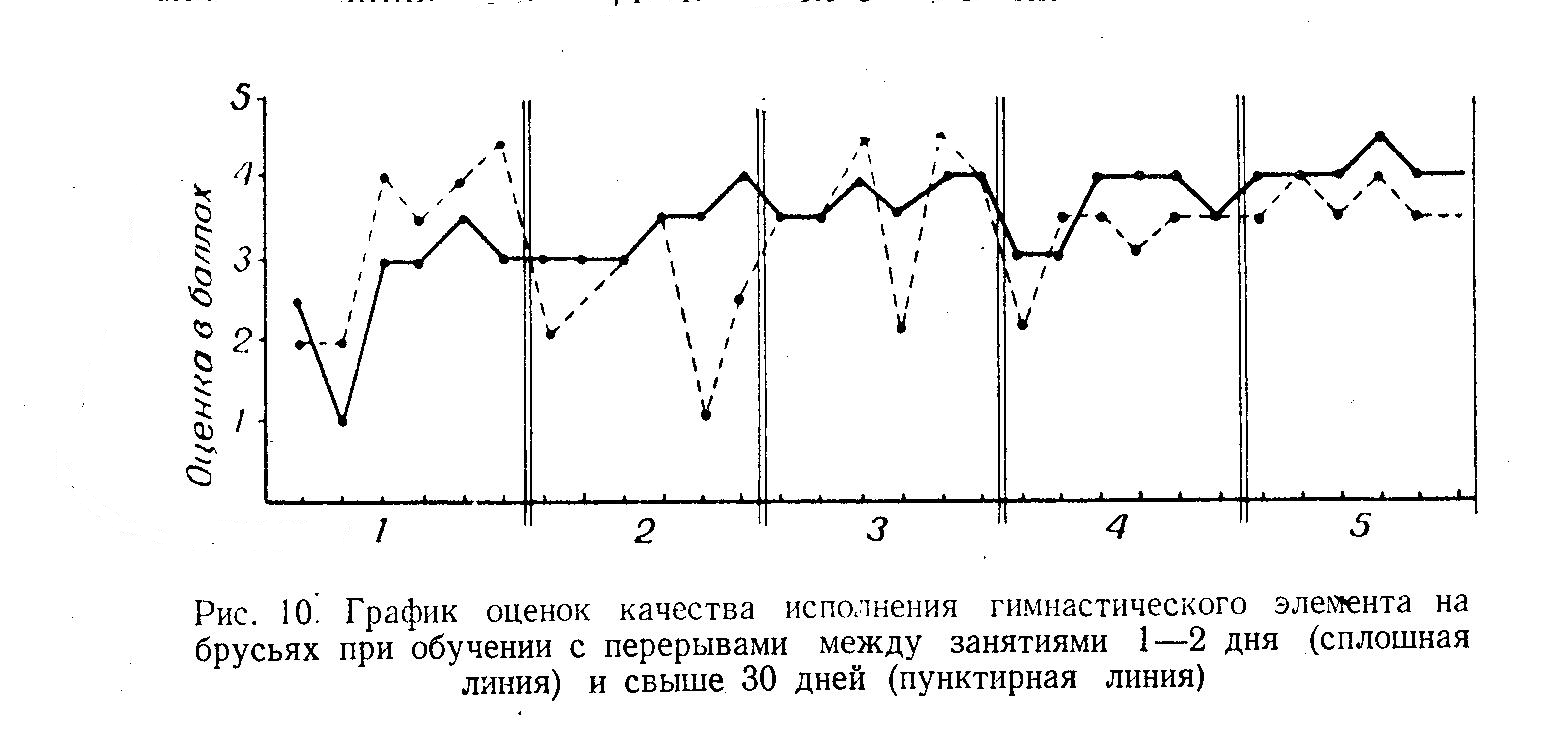

Систематичность обучения на первом этапе характеризуется необходимостью определения оптимального количества повторений задания и величины интервалов между ними. Обучающиеся должны иметь возможность выполнять задание несколько раз подряд (2—4 раза) с такими интервалами, которые позволяли бы достаточно хорошо воспринять замечания преподавателя (тренера), осмыслить выполнение, представить себе очередную задачу и пути улучшения исполнения, а также восстановить необходимые для этого силы. Вместе с тем у учеников должны сохраняться свежие следы ощущений, испытанных в процессе предыдущего выполнения. При слишком длительных интервалах (связанных, например, с ожиданием очереди) следы ощущений сглаживаются. Только при обучении действиям с очень сложной структурой и с большими затратами физических усилий или связанным с опасностью травмы не следует требовать повторений действия несколько раз подряд. Интервалы в данном случае соответственно удлиняются, чтобы гарантировать достаточный отдых и соответствующую физиологическую и психологическую настройку на повторное выполнение. Определяя количество повторений новых движений на протяжении одного занятия, следует учитывать, что при новых координационно-сложных заданиях сравнительно быстро наступает утомление нервных центров. Это можно относительно легко определить по снижению четкости выполнения. Добиваться в таком случае улучшения дальнейшими повторениями нецелесообразно и даже вредно, поскольку настойчивое повторение движений с ошибками приведет к закреплению этих ошибок (по механизму упрочения условных рефлексов). На данной ступени обучения лучше ограничиться небольшим количеством повторений новых движений в одном занятии. Однако важно не допускать длительных перерывов между занятиями. В начале обучения желательно возвращаться к новым движениям возможно чаще; в дальнейшем, по мере упрочения умений и навыков, перерывы между занятиями могут постепенно увеличиваться.

Углубленное разучивание. Цель этого этапа обучения — довести первоначальное «грубое» умение до точного, отработанного в деталях. В процессе углубленного разучивания необходимо настолько уточнить движения, чтобы умение в дальнейшем перешло в навык владения совершенным действием. Если первоначальное обучение заключалось по преимуществу в овладении основой техники действия, то на втором этапе углубленно осваиваются и уточняются ее детали.

Этап углубленного разучивания характеризуется уточнением временных, пространственных и силовых характеристик отдельных движений сложного двигательного акта. Физиологическим механизмом этого процесса является уточнение как отдельных двигательных рефлексов, так и их системы в целом.

Продолжительность этапа углубленного разучивания может быть различной. Она зависит от сложности структуры двигательного действия, от общей и специальной подготовленности обучающихся, от устойчивости ошибочных реакций, от типа нервной деятельности. Причинами затягивания этого этапа также могут быть явления «отрицательного переноса» других навыков и трудности, связанные с преодолением врожденных автоматизмов и защитной реакции.

Дидактические задачи на втором этапе обучения состоят в том, чтобы:

1) углубить понимание закономерностей изучаемых движений;

2)добиться освоения и уточнения деталей техники изучаемого действия;

3)добиться четкого, свободного и слитного выполнения двигательного действия в целом.

Методика обучения на этапе углубленного разучивания характеризуется следующими особенностями.

Возрастает роль сознательности и активности обучающихся. На этом этапе необходимо дать им возможно полные знания о закономерностях и условиях применения разученных действий, побудить к глубокому анализу техники и результатов своей работы. В соответствии с этим широко применяются такие методы, как развернутый (детализированный) рассказ, беседа, взаимные разъяснения, самоанализ и т. д.

Наглядность на этапе углубленного разучивания обеспечивается подбором таких методов и приемов, которые, с одной стороны, детализируют воспринятые ранее образы, а с другой — конкретизируют углубляемые общие понятия. Помимо непосредственной демонстрации действия и отдельных сторон его на этом этапе широко применяются киноматериалы, схемы, графики, объемные муляжи и другие наглядные пособия. Как вспомогательные приемы используются также акустическая и светосигнальная демонстрация и ориентирование. Физическая помощь на данном этапе применяется в редких случаях, но приемом направленного «прочувствования» (с помощью внешних сил) можно пользоваться широко. Хороший эффект при отработке деталей техники ряда упражнений (особенно гимнастических) дает прием фиксации тела и его частей в определенных положениях: это позволяет четче выделить нужные детали. Для лучшего анализа и оценки мышечных ощущений иногда полезно выключать зрение — это ускоряет передачу ведущей роли двигательному анализатору. В конце этапа углубленного разучивания целесообразно постепенно исключать дополнительные приемы обучения, такие, как зрительные ориентиры, звуковые сигналы и т. п. Обучающиеся должны привыкать управлять движениями с помощью собственных средств сигнализации, прежде всего кинестезии.

Доступность и индивидуализация при углубленном разучивании обеспечиваются в первую очередь преемственностью заданий и введением дополнительных упражнений с учетом особенностей усвоения материала каждым учеником. На этом этапе все большее место отводится методу целостного упражнения с избирательным вычленением деталей. Метод расчлененного упражнения играет вспомогательную роль и применяется лишь кратковременно. Освоение деталей здесь целесообразнее вести на фоне целого. Внимание при этом конкретизируется в последовательности: от важных деталей к второстепенным, от крупных к мелким.

При обучении двигательным действиям, рассчитанным на максимальное проявление физических качеств, на этапе углубленного разучивания стимулируют более полную мобилизацию функциональных возможностей, но до усилий такой величины, при которой не искажалась бы техника, причем степень усилий строго индивидуализируется. По мере того как умения становятся прочными, можно вводить соревновательный метод, но с установкой первоначально лишь на лучшее техническое исполнение.

Реализация принципа систематичности на этапе углубленного разучивания характеризуется тем, что количество повторений как в одной серии, так и на протяжении занятия постепенно увеличивается. Но, так же как и на предыдущей ступени обучения, на данном этапе следует избегать утомления, которое может явиться причиной расстройства движений. Особого внимания в этом отношении требуют действия циклической структуры, включающие многократную повторность в силу особенностей построения самого действия.

Углубленное разучивание может идти с большими интервалами между занятиями (уроками), чем начальное обучение, что позволяет включать в учебный процесс новый материал. Иногда в работе по уточнению действия бывают оправданы длительные перерывы.

Закрепление и дальнейшее совершенствование действия. Цель на заключительном этапе обучения — перевести приобретенное умение в навык, а также выработать дополнительные умения и навыки применять изученное действие в различных условиях. В зависимости от общей направленности процесса физического воспитания длительность этого этапа различна. В спортивной тренировке и в других формах специализированной подготовки он может распространиться на ряд лет.

Процесс обучения на данном этапе охватывает две стадии развития двигательного навыка: а) стадию упрочения навыка в основном варианте действия и б) стадию формирования умений и навыков в дополнительных вариантах действия. В первой стадии упрочивается сложившийся динамический стереотип, соответствующий основному варианту техники изучаемого действия, во второй — дополнительно к этому основному стереотипу вырабатываются и закрепляются дополнительные двигательные реакции, соответствующие различным вариантам техники.

Частные задачи на этой ступени обучения состоят в том, чтобы:

1) закрепить освоенную технику двигательного действия наряду с дальнейшим уточнением ее деталей;

2) довести до необходимой степени совершенства индивидуальные черты техники;

3) обеспечить целесообразное применение усвоенного действия в различных внешних условиях и в соединениях с другими действиями;

4) обеспечить совершенное владение двигательным действием при максимальных физических усилиях.

Методика обучения на данном этапе строится в соответствии с указанными задачами и условиями их выполнения.

Реализуя принцип сознательности и активности, следует иметь в виду, что когда умение переходит в навык, искусственная концентрация внимания на отдельных движениях зачастую не только не содействует автоматизации двигательного акта, но, наоборот, препятствует этому. Концентрация внимания на отдельных моментах двигательного акта не оправдана, тогда, когда требуется сохранить сложившиеся автоматизмы, и необходима тогда, когда их почему-либо надо разрушить

В целом для этой ступени обучения характерно побуждение занимающихся к творческому мышлению, без которого немыслимо достижение мастерства.

В связи с этим на первый план выдвигаются такие методы, как разбор-обсуждение (элементов техники движений, путей ее совершенствования и т. д.), эвристическая беседа, самостоятельная работа над теоретическими источниками и т. д. Наглядность обучения в процессе закрепления двигательного навыка принимает другие формы по сравнению с предыдущими этапами.

Постепенно сводятся к минимуму дополнительные средства и методы, помогавшие извне корригировать движения (зрительные, слуховые, предметные ориентиры и т. д.). Это не относится, однако, к работе по овладению вариантами техники и по дальнейшему уточнению каких-либо деталей. По мере закрепления двигательного навыка ведущую роль в управлении движениями все более приобретает двигательный анализатор, дистантные же анализаторы (зрение, слух) высвобождаются от некогда действенного контроля над движениями что позволяет переключать внимание на внешние условия действия.

В свою очередь, это создает благоприятные предпосылки для приобретения и совершенствования тактических умений и навыков.

Что касается принципа систематичности, то закрепление и совершенствование двигательного навыка осуществляется, как правило, в условиях целостного воспроизведения действия, хотя, в зависимости от потребностей, допускается и вычленение деталей. Очень большое значение при этом имеет рациональное сочетание методов стандартного и переменного упражнений.

В начале этого этапа обучения, поскольку сложившийся динамический стереотип еще не обладает достаточной прочностью, необходимо отдавать предпочтение стандартному упражнению в постоянных условиях. Обеспечивая доступность и индивидуализацию в процессе совершенствования двигательных навыков, важно иметь в виду, что у каждого человека на каждом данном этапе его развития есть свой предел возможностей решать двигательные задачи той или иной сложности. Одни могут выдержать очень длительную и тонкую работу по «шлифовке» двигательного акта, другим это оказывается не под силу — и тогда у них происходит срыв навыка в результате «сшибки» корковых процессов при сложном дифференцировании.

Система чередования нагрузок и отдыха на этом этапе обучения зависит от намечаемой степени совершенства. Если предусматривается максимально возможная степень совершенства, то объем и интенсивность нагрузки, связанной с применением разученного действия, продолжают возрастать и система нагрузки и отдыха определяется не столько дидактическими соображениями, сколько закономерностями воспитания необходимых физических качеств

Ведущим на рассматриваемой ступени обучения является требование прочности и прогрессирования. В двигательных действиях циклической структуры прочность навыка достигается сравнительно легко и регулируется длительностью упражнения. Действия же одноактные, ациклические требуют особой организации повторений. Условия для совершенствования двигательных умений и навыков создаются путем систематического обновления, усложнения двигательных задач и повышения функциональных нагрузок, направленных на всестороннее развитие физических качеств.

Одна из наиболее характерных черт процесса обучения на третьем этапе, как видно из сказанного,— органическое слияние его с процессом воспитания физических качеств.

В заключение необходимо подчеркнуть, что процесс обучения движениям выделен в учебнике в отдельную главу для лучшего понимания и усвоения. В практике же он тесно связан с другими сторонами физического воспитания, с решением других задач — образовательных, воспитательных и оздоровительных.

Лекция 13