- •1. Введение.

- •3. Инструменты.

- •3.1. Рулетки и дальномеры

- •3.2. Компасы

- •3.3. Эклиметр

- •3.4. Пикетажка

- •3.5. Карандаши.

- •3.6. Пикеты.

- •4. Топосъемка.

- •4.1. Типичные ошибки, допускаемые топосъемщиком.

- •4.2 Особенность картирования колодцев.

- •4.3. Картирование крупных залов.

- •4.4 Съемка карстовых полостей лабиринтового типа.

- •4.5. Определение высоты потолка.

- •4.6. Использование приближенных способов измерения.

- •5. Обработка данных топосъемки, погрешности, невязки.

- •5.1. Построение методом координат.

- •5.2. Погрешности, невязки

- •5.3. Конечный продукт топосъемки.

- •6. Условные обозначения.

- •7. Морфометрическая характеристика пещер.

- •9. Программы для обработки топосъемки пещер [8].

- •10. Система подземного позиционирования – ugps [10].

- •11. Заключение.

- •Источники

- •Конспект лекции.

- •Условные знаки, рекомендуемые для использования при изучении карстовых полостей

- •Все условные обозначения разбиты на семь блоков:

- •Методика спортивно-технического описания пещер

- •1. Объем необходимой информации для подготовки к прохождению пещеры.

- •2. Объем информации, находящейся в распоряжении средней группы при подготовке к спелеопоходу в настоящее время.

- •3. Недостатки имеющихся к настоящее время топографических материалов по пещерам с точки зрения подгогонки но ним к спелеопутешествиям.

- •4. Метод спортивно-технического описания пещер.

- •5. Информация заключаемая в таблицу сто

- •6. Составление спортивно-технического описания.

- •7. Камеральная обработка полученных данных.

- •8. Изображение спелеомаршрута в графической части сто

- •9. Информация, заключаемая в графической части сто

- •10. Предполагаемая система условных обозначений

- •Буквенно-цифровое оу и ус

- •Параметры в записи:

- •2. Естественные препятствия

- •Использование опор

- •Прочие уо и ус

11. Заключение.

Таким образом рассмотрев такой вид деятельности спелеологов как топографическая съемка пещер можно с уверенностью сказать, что топосъемка не стоит на месте – разрабатываются новые методы, инструменты и это необходимый и неотъемлемый этап подготовки спелеолога.

Источники

В.Н. Дублянский, В.В Илюхин «Путешествие под землей». Издательство ФиС, М. 1968 г.

http://www.rgo-speleo.ru/biblio/topolekc.htm.

А.Б.Климчук. Классы топосъемочных работ в пещерах. Опубликовано: Картографирование и районирование карста в связи с освоением территорий. Тез. докл. IV Всес. карстово-спелеол. совещания, 15-18 апреля 1986 г. Владивосток, 1986, с.50-52; Свет, №2(15), 1996, с.22.

http://speleo-ufa.ru/bibl/literature/metod_ychebn_materials/metodika_razrabotka_topo.htm

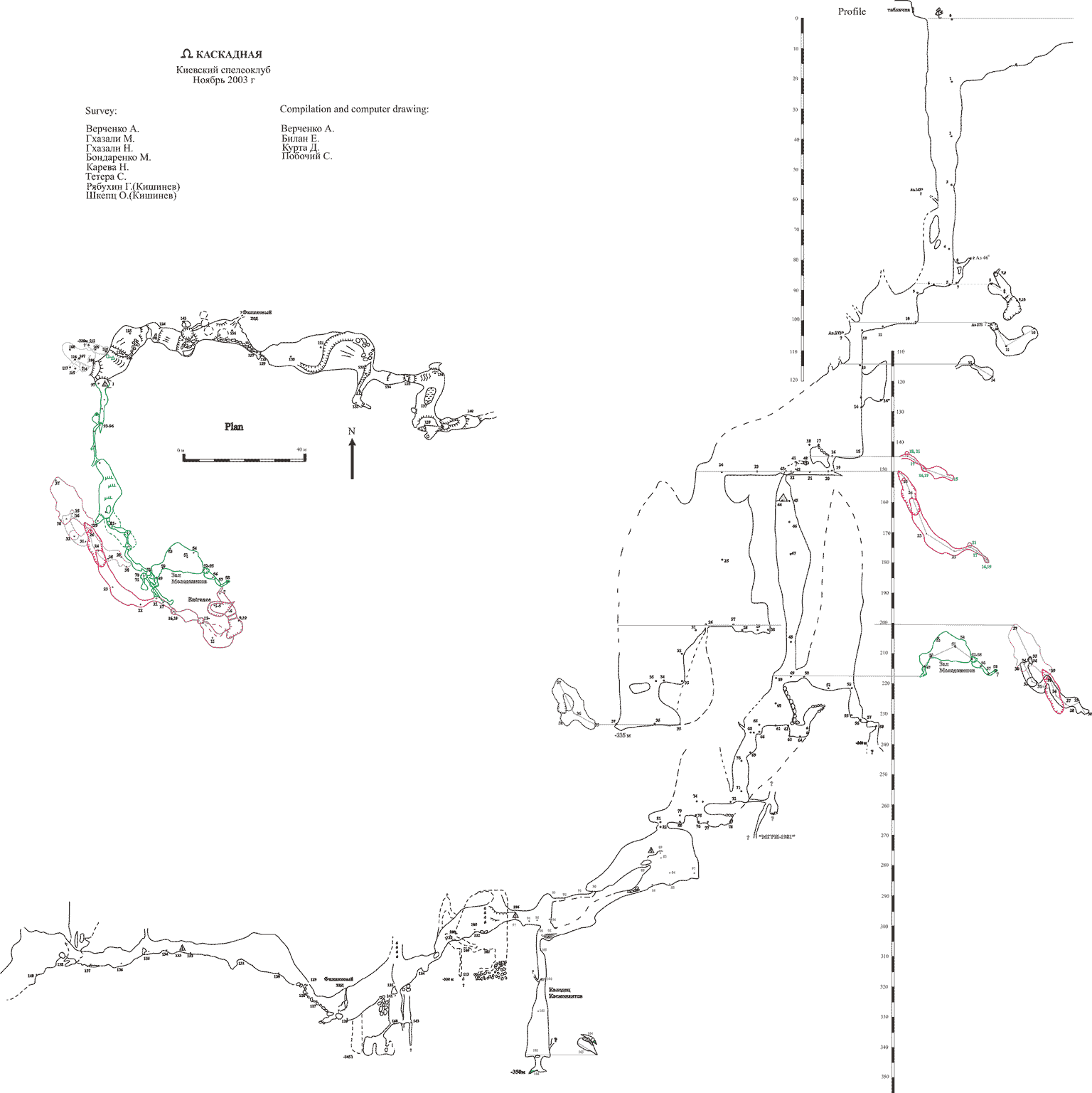

http://mtc.md/~abis/Foto/kaskad03/Kaskadka_map_b.gif

Авт: Маркович Богдан http://spelestology.km.ua/news/uslovnye_oboznachenija_dlja_toposemki_i_otrisovki_kart_v_gorizontalnykh_peshherakh/2010-07-16-119

http://www.rgo-speleo.ru/books/metod_opis.htm

http://www.snowcave.ru/mcrgo/topo/topolinks.htm

http://caves.ru/threads/19139

http://pro-speleo.ru/news/ugps/2011-01-22-72

Приложение №1.

Приложение №2.

Конспект лекции.

Тема занятия: Методы подземной топосъемки, инструменты и правила ее выполнения.

Форма занятия: Лекционная. Лекция проводится в аудитории. Во время лекции демонстрируются следующие приборы: горный компас, эклиметр Брандиса, мерная лента.

Наглядные пособия: планы, разрезы, развертки пещер.

Ход занятия:

1.1. Для того, чтобы получить представление о форме, размерах и расположении подземной полости, лучше всего иметь ее макет в определенном масштабе и ориентированный в нужном направлении. Но изготовление макета - очень трудоемкая работа, требующая много времени, а иногда и нецелесообразная. Поэтому пользуются проекцией полости на воображаемую плоскость в определенном масштабе. Если плоскость горизонтальна, то проекцию называют планом. Если плоскость вертикальна, то проекцию называют вертикальной и при этом указывают, в каком направлении ориентирована плоскость проекции. Если вертикальная плоскость пересекает полость по оси ее хода, повторяя его конфигурацию, то проекция называется разрезом-разверткой. Наиболее часто употребляется план и разрез-развертка. Для определения точки в плане нужно знать ее плановые координаты, а на разрезе - ее высотную отметку относительно входа, который обычно имеет условную отметку 0. Эти данные получают после топосъемки полости. Самым распространенным и доступным способом съемки является азимутный "ход" в одном направлении с однократным измерением всех элементов. Он состоит из множества съемочных точек.

1.2. Демонстрация образцов плана, разреза, разреза-развертки. Дать рисунки на доске к понятиям о проекциях.

2.1. Положение каждой точки (кроме начальной) определяется относительно предыдущей. Для этого на каждую точку с предыдущей определяется магнитный азимут, вертикальный угол и расстояние.

2.2. Желательно для примера показать расположение съемочных точек на плане пещеры.

3.1. Для получения положения точки на плане нам нужно иметь не само расстояние, а его проекцию на горизонтальную плоскость, то есть проложение. Его можно получить, умножив расстояние на косинус угла наклона. Проложение и магнитный азимут направления на точку дает нам ее плановое положение в полярной системе координат, где за 0 можно принять предыдущую точку.

3.2. К понятиям проложение и превышение нужны рисунки на доске с изображением и буквенным обозначением всех элементов.

4.1. Для получения высотной отметки очень важно, чтобы угол наклона имел правильный знак. Если определяемая точка лежит выше предыдущей, то (+), если ниже, то (-). Умножая это расстояние на синус угла наклона, получим превышение, то есть разность высотных отметок точек. Превышение будет иметь тот же знак, что и угол наклона. Соответственно этим знакам точки на разрезе будут лежать ниже или выше друг друга.

5.1. Определяя положение каждой точки относительно предыдущей, мы получим цепь этих точек - основную нить хода. Она и дает нам общую конфигурацию полости. Для изображения на плане ширины хода, а на разрезе - высоты, при съемке измеряют эти величины в каждой точке. Все данные съемки записываются в заранее приготовленный журнал. Журнал разграфляется следующим образом:

5.2. Продемонстрировать или нарисовать на доске основную нить хода. Разграфку журнала вычертить на доске и подобно пояснить содержание каждой графы.

6.1. После выхода на поверхность журнал переписывается, и к нему прибавляются еще две графы: приложение и превышение. Разграфку в журнале делают не на каждом листе, а через один. На свободных листах делают в процессе съемки зарисовку вертикальных сечений хода.

6.2. Показать на имеющихся планах и разрезах вертикальные сечения хода.

7.1. Рассмотрим теперь, как и какими инструментами выполняется съемка. Наряду с навеской снаряжения, заброской или штурмом группе может быть поручено сделать топосъемку участка пещеры или пещеры полностью. Минимальный состав съемочной группы - два человека, при этом один из них является съемщиком, а другой записывающим. Группа может состоять и из трех человек, но большее количество людей затрудняет работу. Обязанности в группе распределяются так, чтобы выполнение измерений разными членами группы занимало примерно одинаковое время. Как же происходит съемка группой из двух человек?

8.1. Еще на поверхности группа подготавливает все необходимое для съемки: горный компас, угломер (если есть в компасе, то не нужен), мерный шнур длиной 5 м с узелками через каждый метр, бумажные пикеты с номерами для маркировки точек, журнал, карандаш. Карандаш лучше привязать веревочкой к поясу или пуговице комбинезона или брать с собой несколько карандашей и нож. Подойдя к точке, с которой нужно начинать съемку, съемщик встает на нее, а записывающий встает дальше по ходу съемки. Компас и угломер находятся у съемщика, а журнал у записывающего. Мерную ленту съемщик для удобства может привязать к поясу, а записывающий держит ее конец в руках.

8.2. Показать все приборы для съемки и различные виды журналов (из бумаги, металла и пластика), бумажные пикеты.

9.1. Измерив компасом азимут направления и угол наклона, съемщик членораздельно сообщает их записывающему. Пока он выполнял измерения, записывающий натянул мерную ленту, определил по ней расстояние и записал в журнал. Записав азимут и угол наклона, он на глаз или лентой измеряет высоту и ширину хода и записывает их. Заполнив графу "примечание" и зарисовав вертикальное сечение, он оставляет на точке пикет с его номером. После этого съемщик встает на место записывающего, а записывающий на следующую точку, и операция делается в таком же порядке. Вертикальные сечения не обязательно зарисовывать на каждой точке. Достаточно делать это через 4-5 точек, а также во всех характерных местах. Очень важно, чтобы при измерении вертикальных углов визирный луч проходил на одинаковой высоте от точек. Для этого съемщик выбирает место на фигуре записывающего на уровне своих глаз (плечо, налобный фонарь, карабин на груди и пр.). На это место он все время визирует при измерении вертикального угла.

9.2. Привести пример выбора точки на уровне глаз для кого-нибудь из аудитории.

10.1. Съемка имеет ряд ошибок, избавиться от которых нельзя. Но их действия можно свести к минимуму. Точность одного горизонтального углового измерения равна +/-5 градусов. Это определяется в основном неточным визированием, плохими условиями видимости.

10.2. Обратить внимание слушателей на ошибки.

11.1. Если учесть, что эта ошибка будет входить в угловое измерение на каждой точке, то при большом количестве измерений суммарная величина ошибки будет близка к нулю. Она будет компенсироваться по знаку и величине.

11.2. Указать, какое число измерений считается большим.

12.1. Ошибкой по вине съемщика можно назвать съемку с положением компаса "не в ту сторону". Нужно следить, чтобы компас всегда был направлен на точку визирования северным направлением шкалы. Ошибка при такой "съемке" равна 180 и обнаруживается она обычно тогда, когда на плане ход вдруг разворачивается и уходит сам в себя. Точность измерения лентой (то есть точность, с которой съемщик встал на точку) равна 10 см на 5 м. Ошибки этих измерений также будут близки к 0 при большом количестве точек.

12.2. Показать правильное и неправильное положение компаса.

13.1. На точность показаний стрелки компаса влияют магнитные предметы (карабин на груди съемщика, троса лестниц и пр.). Эти предметы нужно по возможности удалить от компаса, а когда этого сделать нельзя, то компас следует держать в одинаковом положении относительно магнитного предмета. Цена деления шкалы компаса (если она не менее 3) практически не сказывается на точности измерений.

Приложение № 3.

Приложение № 4.