26 Марта 2012г.

Тема: «Технологии производства полупроводников».

Технология

полупроводниковой электроники началась

в 1948г., когда были созданы биполярные

транзисторы на основе германия; это

были точечные транзисторы, которые

создавались с помощью контакта с

кристалом полупроводника и двух

острозаточенных проволочек.

Технология

полупроводниковой электроники началась

в 1948г., когда были созданы биполярные

транзисторы на основе германия; это

были точечные транзисторы, которые

создавались с помощью контакта с

кристалом полупроводника и двух

острозаточенных проволочек.

Недостатки: нестабильность точечных контактов, низкая механическая прочность и индивидуальность сборки.

В 1949-1950гг. были созданы первые германиевые и кремниевые сплавные приборы.

В сплавном приборе с одной или с двух сторон пластинки полупроводника вплавлены электроды, под которыми находятся слои рекристаллизованного кремния, легированного материалом самого электрода или примесью.

Для кремния p-типа в качестве электронного материала обычно используется алюминий, для кремния n-типа — олово, легированное фосфором.

В 1950г. была сделана попытка получения транзистора с более тонкой базой, для увеличения быстродействия путём управляемого вытягивания слитка кремния из расплава.

Изменяя режим вытягивания, или вводя в нужный момент легирующую примесь, получили транзистор с толщиной базы в 5 мкр.метра. Эта технология не прижилась из-за сложности и низкой контролируемости параметров.

В 1953 году заменили метод вплавления на диффузию — процесс, идущий в твердой фазе, который позволил резко расширить возможности технологии. В результате появилась возможность создавать транзисторы с толщиной базы 0.2–0.3 мкр.метра.

Однако способов получения переходов с малыми размерами и сложными конфигурациями в то время еще не был создан. Если в глубине p—n переходы формировались с высокой точностью, то для ограничения их площадей использовалось травление с довольно грубой защитой. Создаваемые таким образом структуры приобрели название мезо-структуры (мезо (греч.) — стол), и имели размеры сторон не менее 500 мкр.метров. Это ограничивало частотные свойства и быстродействие.

В 1957г. были проведены работы по локализации примесей в кремний. Тогда был получен слой двуокиси кремния SiO.2, выращенный на поверхности кремния путем высокотемпературного нагрева в окислительной среде. Это являлось хорошей маской от проникновения большинства примесей (своего рода диэлектрический слой).

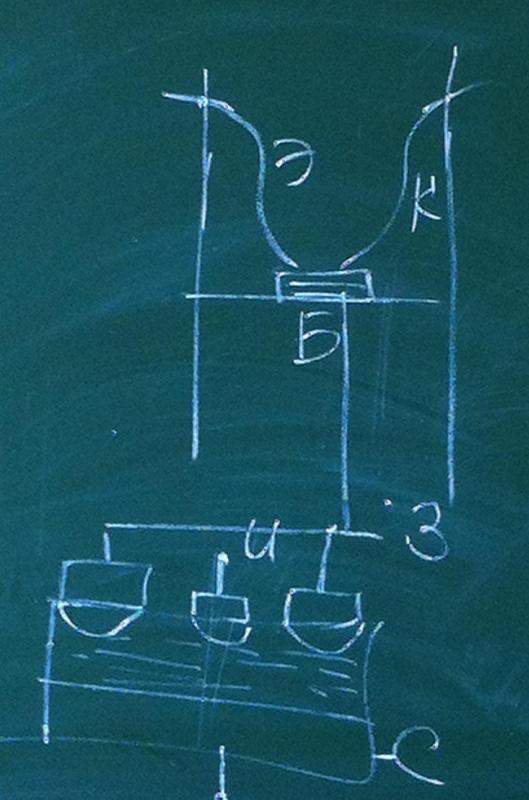

В 1958 появилась фотолитография. С ней связана планарная технология. Метод фотолитографии заключается в том, что на поверхности окисленного кремния наносят слой светочувствительного и кислотостойкого состава, в котором образуют рисунок в виде окон необходимой конфигурации.

Окись в окнах удаляют травлением (плавиковой кислотой), и создают таким образом маску, защищающую поверхность от диффузии примеси.

Позже планарная технология объединила в себе метод диффузии, метод маскировки и метод фотолитографии.

Изготавливаемые по данной технологии назвали планарными потому что все p—n переходы выводятся на одну плоскость, благодаря чему возникла возможность формирования на монокристалле нескольких транзисторов, соединенных между собой в схему.

Для планарных приборов используется эпитаксиальное наращивание кремния, сущность которого заключается в том, что на пластине полупроводника (подложке) выращивается слой кремния, составляющий с подложкой единый монокристалл, но отличающийся от последней типом и величиной проводимости.

Это позволило создавать приборы с малым сопротивлением насыщения и высокими пробивными напряжениями.