- •1. Загальна структура і функції комп’ютера

- •2. Продуктивність комп’ютера

- •3. Швидкодія мікропроцесорів

- •4. Система магістралі

- •5.Зв’язок між компонентами комп’ютера через магістраль

- •6.Магістраль рсі

- •7. Внутрішня пам’ять

- •8.Функції і характеристики підсистеми пам’яті

- •Размещение

- •10. Сучасні тенденції в організації модулів пам’яті

- •11. Стек

- •12.Зовнішня память

- •13.Збереження інформації на магнітних дисках

- •15.Оптична пам'ять

- •16. Збереження інформації на магнітних стрічках

- •17. Введення – виведення

- •18.Програмне введення –виведення

- •19. Введення-виведення по прериванню

- •20.Прямий доступ до пам’яті

- •Зовнішні інтерфейси….. Типы интерфейсов

- •Концепція організації операційних систем

- •Планування завдань

- •Керування розподілом пам’яті

- •Вектори обчислень

- •Арифметико-логічний пристрій

- •Система команд комп’ютера

- •Характеристики та функції команд

- •Структура і функції центрального процесора

- •30.Структура центрального процесора

- •31.Організація набору регістрів

- •32. Конвеєрна обробка команд

- •33. Комп’ютери зі скороченим набором команд

- •34. Організація конвеєру в risc-процесорах

- •35. Порівняльні характеристики risc і сisc комп’ютерів

- •36. Суперскалярні процесори

- •37. Паралелізм на рівні машинних команд

- •38. Функції пристрою керування

- •39. Мікрооперації

- •40. Управління роботою процесора

- •41. Пристрої управління із жорсткою логікою

- •42. Мікропрограмне керування

- •43. Управління послідовністю виконання мікрокоманд

- •44. Використання мікропрограмування

- •45. Параллельна обробка

- •46. Організація мікропроцесорних систем

- •47. Симетричні мультипроцесорні системи

- •48. Інформаційна цілісність кешів та протокол mesi

- •49. Кластери

- •50. Системи зі змінним часом звернення до пам’яті

7. Внутрішня пам’ять

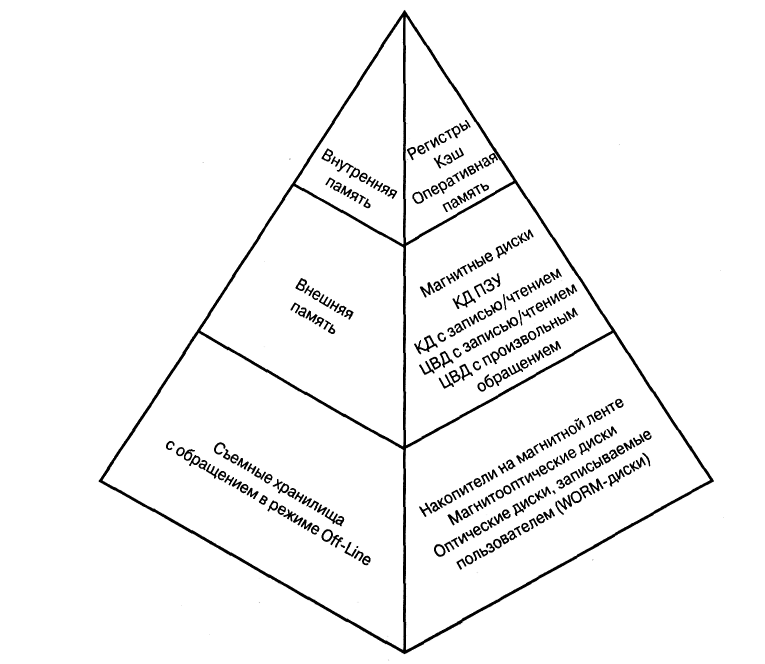

Память компьютера имеет иерархическую организацию. Высший уровень, т.е. уровень, ближайший к процессору, занимают собственные регистры процессора. Далее следует кэш, разделяемый, в свою очередь, в некоторых новейших компьютерах на два уровня, L1 и L2, а за ним — оперативная память. Последняя в подавляющем большинстве современных компьютеров реализована на базе микросхем динамической памяти с произвольным доступом — DRAM (dynamic random access memory). Память перечисленных выше уровней считается внутренней памятью компьютера. Память последующих уровней считается в компьютерной системе внешней. Верхний уровень внешней памяти обычно представлен жестким фиксированным магнитным диском, а далее следуют накопители со сменными носителями — дисками, лентами, картриджами ZIP.

По мере перехода от верхних уровней иерархии к нижним происходит снижение стоимости хранения единицы информации, увеличение емкости памяти в отдельном устройстве и снижается быстродействие (увеличивается время доступа к информации). Конечно, было бы очень хорошо, если бы всегда можно было использовать только память верхнего, самого бистрого уровня. Но тогда компьютер будет слишком дорогим, а потому ради снижения его стоимости приходится мириться с некоторым увеличением времени оступа. Желательно так организовать размещение данных и команд программы в памяти, чтобы большая часть их находилась в быстродействующей памяти верхнего уровня.

* Хотя концептуально структура памяти компьютерной системы довольно проста, пожалуй, ни одна другая подсистема не может похвалиться таким разнообразием типов устройств, применяемых технологий, способов организации, таким широким диапазоном значений роизводительности и стоимости. Не существует технологии (которой можно было бы отдать неоспоримое предпочтение), оптимально удовлетворяющей требованиям к этому компоненту со стороны системы. Именно поэтому типичная компьютерная система включает несколько устройств, которые, в конце концов, выполняют одну и ту же функцию — сохраняют информацию. Эти устройства различаются в зависимости от степени их близости к

процессору. Те устройства, к которым процессор может обращаться непосредственно, относят к внутренней памяти системы, а другие, доступ к которым выполняется через промежуточный модуль ввода-вывода, — к внешней.

8.Функції і характеристики підсистеми пам’яті

Анализ различных типов устройств хранения

информации приобретет систематический характер, если составить перечень ключевых характеристик таких устройств и использовать эти характеристики для классификации (табл. 4.1).

Размещение

Запоминающие устройства по месту размещения в системе делятся на внутренние и внешние. Очень часто внутренняя память отождествляется с оперативной, хотя в эту группу входят и другие типы ЗУ. В составе процессора имеется небольшая локальная память в виде нескольких регистров. Кроме того, как будет показано далее, устройство управления, которое организационно входит в состав процессора, также имеет собственную внутреннюю память для хранения микропрограмм. Роль и особенности конструкции этих типов ЗУ мы рассмотрим в последующих главах. Другим типом внутреннего ЗУ является кэшпамять, которая стала непременным компонентом всех современных процессоров. К внешним ЗУ относят периферийные устройства хранения информации, такие, как накопители на магнитных дисках и лентах, для доступа к которым процессору нужно обратиться к соответствующему модулю ввода-вывода.

Емкость

Емкость— одна из основных естественных характеристик любого ЗУ. Общепринятой единицей измерения информационной емкости является 8-битовый байт, но емкость внутренних ЗУ, кроме того, измеряется и в словах. Длина слова в современных компьютерах кратна 1 байт — 1, 2 или 4 байт (8, 16 или 32 бит). Емкость внешней памяти всегда оценивается в байтах.

Передаваемая порция

При каждом обращении к внутреннему ЗУ передается (считывается из ЗУ или записывается в ЗУ) определенная порция данных. Как правило, размер порции соот-ветствует длине слова ЗУ, но это не обязательно. Почему дело обстоит именно так, станет понятнее, если пояснить смысл трех взаимосвязанных терминов.

Слово— это "естественная" единица, отражающая организационную структуру ЗУ. В большинстве компьютеров размер слова оперативной памяти равен количеству разрядов, используемых для представления целого числа имашинной команды, хотя из этого правила существует масса исключений. Например, в компьютере CRAY-1 используется ЗУ с длиной слова 64 бит, ацелое число представляется 24 разрядами. В компьютерах семейства VAX при длине слова ЗУ, равной 32 бит, машинные команды имеют переменнуюдлину, кратную 1 байт.

Адресуемая единица. Во многих системах адресуемой единицей также является слово, но иногда можно адресовать и отдельный байт, хотя словоимеет длину 2 байт или более. В любом случае между длиной(разрядностью) кода адреса А и количеством адресуемых единиц N соблю дается соотношение 2A=N.

Передаваемая порция. Для оперативного ЗУ этот параметр характеризуетколичество битов информации, считываемых или записываемых за одинцикл обращения, причем он не обязательно должен равняться длине словаили адресуемой единицы. При обращении к внешним ЗУ передаваемая порция имеет значительную длину, намного превышающую длину слова, ипринято говорить, что обмен выполняется блоками.

9.Кеш-пам'ять

Повышение производительности отдельных компонентов компьютера по мере совершенствования технологии изготовления интегральных элементов идет неравномерно. Быстрее всего растет производительность процессоров, а темпы роста быстродействия модулей памяти им несколько уступают, хотя во многом это объясняется возрастанием информационной емкости отдельного модуля. Из-за этого оказывается, что при обращении процессора напрямую к оперативной памяти за необходимой ему информацией — командами и данными — последняя не успевает выполнять поступающие заявки, и процессору приходится простаивать. В полной мере реализовать потенциальную производительность процессора можно только, согласовав какими-либо методами пропускную способность подсистемы внутренней памяти и процессора. Это можно сделать, либо применяя при построении оперативной памяти более быстродействующую элементную базу, либо используя специальные структурные решения при организации иерархических уровней подсистемы памяти. Первый путь приведет к существенному удорожанию компьютера, поскольку компоненты, более быстродействующие, чем широко распространенные DRAM-модули, оказываются и на порядок дороже. Наибольшее распространение в современной практике проектирования компьютеров получил второй путь — включение между оперативной полупроводниковой памятью (как правило, на основе DRAM-модулей) и процессором промежуточной быстродействующей памяти небольшой (по сравнению с общим объемом оперативной памяти) емкости.

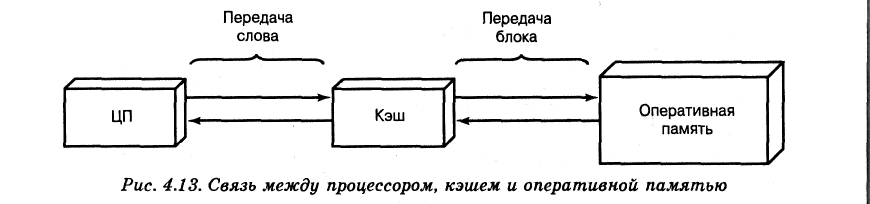

Эта промежуточная память недоступна для программы в том смысле, что никак не может быть адресована машинными командами, от чего и произошло ее название — кэш-память (cache memory)*. Концепция использования блока кэш-памяти иллюстрируется схемой на рис. 4.13. В составе компьютера имеется оперативная память довольно большого объема и относительно невысокого быстродействия и блок кэш-памяти, обладающий высоким быстродействием, но значительно меньшей емкостью, чем оперативная память. В кэше временно хранится копия некоторого фрагмента информации из оперативной памяти. Когда процессору требуется получить от подсистемы памяти очередное слово (команду или операнд), первым делом проверяется, не содержится ли уже оно в кэше. Если да (такое событие принято называть кэш-попаданием — cache hit), то это слово считывается из кэша и передается процессору. Если нет (такое событие принято называть кэш-промахом — cache miss), то из оперативной памяти в кэш считывается блок фиксированной длины, в составе которого имеется и требуемое слово, а затем это слово передается процессору. Поскольку, как уже отмечалось

выше, для процесса выполнения программы характерна локализация ссылок, можно ожидать, что с большой долей вероятности следующие запросы будут адресованы словам из этого же блока. Отношение количества кэш-попаданий к общему количеству обращений процессора к данным характеризует эффективность кэш-памяти (hit ratio).