- •Лидин р.А. Химия. Полный справочник для подготовки к егэ

- •Содержание

- •Предисловие

- •1. Распространенные элементы. Строение атомов. Электронные оболочки. Орбитали

- •Электроны заполняют орбитали, начиная с подуровня с меньшей энергией.

- •В каждой орбитали может разместиться не более двух электронов.

- •В пределах подуровня электроны сначала заполняют все орбитали наполовину, а затем – полностью.

- •Примеры заданий части а

- •4) Фосфор

- •2. Периодический закон. Периодическая система. Электроотрицательность. Степени окисления

- •Свойства элементов находятся в периодической зависимости от порядкового номера.

- •Примеры заданий частей а, в

- •3. Молекулы. Химическая связь. Строение веществ

- •Примеры заданий части а

- •4. Классификация и взаимосвязь неорганических веществ

- •Примеры заданий частей а, в, с

- •4) Хром

- •5. Металлы главных подгрупп I–III групп

- •5.1. Натрий

- •5.2. Калий

- •5.3. Кальций

- •5.4. Жёсткость воды

- •5.5. Алюминий

- •Примеры заданий части а

- •2) Кальций

- •6. Переходные металлы 4‑го периода. Свойства, способы получения. Общие свойства металлов

- •6.1. Хром

- •6.2. Марганец

- •6.3. Железо

- •Доменный процесс производства чугуна

- •Производство стали

- •6.4. Общие свойства металлов. Коррозия

- •Примеры заданий части a

- •4) Железо

- •7. Неметаллы главных подгрупп IV–VII групп

- •7.1. Водород

- •7.2. Галогены

- •7.2.1. Хлор. Хлороводород

- •7.2.2. Хлориды

- •7.2.3. Гипохлориты. Хлораты

- •7.2.4. Бромиды. Иодиды

- •7.3. Халькогены

- •7.3.1. Кислород

- •7.3.2. Сера. Сероводород. Сульфиды

- •7.3.3. Диоксид серы. Сульфиты

- •7.3.4. Серная кислота. Сульфаты

- •7.4. Неметаллы va‑группы

- •7.4.1. Азот. Аммиак

- •7.4.2. Оксиды азота. Азотная кислота

- •7.4.3. Нитриты. Нитраты

- •7.4.4. Фосфор

- •7.5. Неметаллы iva‑группы

- •7.5.1. Углерод в свободном виде

- •7.5.2. Оксиды углерода

- •7.5.3. Карбонаты

- •7.5.4. Кремний

- •Примеры заданий части а

- •1) Водород

- •8. Теория строения, многообразие, классификация и номенклатура органических соединений. Типы химических реакций

- •Примеры заданий частей а, в

- •9. Углеводороды. Гомология и изомерия. Химические свойства и способы получения

- •9.1. Алканы. Циклоалканы

- •3), Формула совпадает с таковой для алкенов. Важнейшие циклоалканы:

- •9.2. Алкены. Алкадиены

- •9.3. Алкины

- •9.4. Арены

- •Примеры заданий частей а, в

- •4. Алкины

- •6. Арены

- •10. Кислородсодержащие органические соединения

- •10.1. Спирты. Простые эфиры. Фенолы

- •10.2. Альдегиды и кетоны

- •10.3. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры

- •10.4. Углеводы

- •Примеры заданий частей а, в

- •1) Кислород

- •11. Азотсодержащие органические соединения

- •11.1. Нитросоединения. Амины

- •11.2. Аминокислоты. Белки

- •Примеры заданий частей а, в, с

- •12. Химические реакции. Скорость, энергетика и обратимость

- •12.1. Скорость реакций

- •Скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению молярных концентраций реагентов

- •12.2. Энергетика реакций

- •12.3. Обратимость реакций

- •При воздействии на равновесную систему химическое равновесие смещается в сторону, противодействующую этому воздействию.

- •Примеры заданий части а

- •13. Водные растворы. Растворимость и диссоциация веществ. Ионный обмен. Гидролиз солей

- •13.1. Растворимость веществ в воде

- •13.2. Электролитическая диссоциация

- •13.3. Диссоциация воды. Среда растворов

- •13.4. Реакции ионного обмена

- •13.5. Гидролиз солей

- •Примеры заданий частей а, в

- •14. Окислительно‑восстановительные реакции. Электролиз

- •14.1. Окислители и восстановители

- •14.2. Подбор коэффициентов методом электронного баланса

- •14.3. Ряд напряжений металлов

- •14.4. Электролиз расплава и раствора

- •Примеры заданий частей а, в, с

- •15. Решение расчетных задач

- •15.1. Массовая доля растворенного вещества. Разбавление, концентрирование и смешивание растворов

- •Примеры решения задач

- •Задания для самостоятельного решения части в

- •15.2. Объемное отношение газов

- •Пример решения задачи

- •Задания для самостоятельного решения части а

- •15.3. Масса вещества (объем газа) по известному количеству другого реагента (продукта) Примеры решения задачи

- •Задания для самостоятельного решения части в

- •15.4. Тепловой эффект реакции Пример решения задачи части в

- •Задания для самостоятельного решения части а

- •15.5. Масса (объем, количество вещества) продукта по реагенту в избытке или с примесями

- •Пример решения задачи

- •Задания для самостоятельного решения частей в, с

- •15.6. Масса (объем, количество вещества) продукта по реагенту с известной массовой долей в растворе Пример решения задачи

- •Задания для самостоятельного решения частей в, с

- •15.7. Нахождение молекулярной формулы органического соединения

- •Примеры решения задач

- •Задания для самостоятельного решения части с

- •Раздел 15

Примеры заданий части a

1. В железосодержащих продуктах реакций между железом и разбавленными кислотами HCl, H2SO4 и HNO3 общая сумма числа атомов всех элементов равна

1) 14

2) 18

3) 22

4) 26

2. В уравнениях реакций

Fe + O2 → (FeIIFeIII2)O4

Fe + Cl2 → FeCl3

Fe + Н2O (пар) → (FeIIFeIII2)O4 + Н2

общая сумма коэффициентов равна

1) 6

2) 7

3) 12

4) 25

3. Соль NaCrO2 получают при взаимодействии между

1) CrO3 и Na2O

2) Cr2O3 и Na2CO3

3) CrО и NaOH

4) CrO2 и NaHCO3

4. Будет протекать реакция при внесении меди в разбавленные растворы

1) бромоводорода

2) нитрата ртути(II)

3) серной кислоты

4) азотной кислоты

5. Протекают реакции

1) H2SO4 + FeCO3 →…

2) AgNO3 + HI (p‑p) →…

3) K2Cr2O7 (p‑p) + PbO2 →…

4) AgNOg (p‑p) + Au →…

6–9. Масса тигля из

6. платины

7. меди

8. серебра

9. железа

при прокаливании на воздухе

1) уменьшается

2) увеличивается

3) не изменяется

4) не знаю

10–11. В молекулярных уравнениях реакций

10. Fe2O3 + HNOg →…, Fe(OH)2 + O2 → FeO(OH) +…

11. CuO + С → CO2 + Cu, Fe2O3 + CO → Fe +…

общая сумма коэффициентов равна

1) 12

2) 15

3) 16

4) 22

12. Сплав, оба компонента которого реагируют с концентрированной азотной кислотой, – это

1) Al + Cu

2) Pt + Аu

3) Hg + Ag

4) Fe + Cr

13. He протекает реакция замещения между реагентами

1) CuSO4 и Zn

2) Pb(NO3)2 и Cr

3) Fe и ZnSO4

4) Cd и Hg(NO3)2

14. Для удаления примеси NiSO4 из раствора FeSO4 надо добавить

1) хлорид бария

2) нитрат серебра(I)

3) гидроксид калия

4) Железо

15. Пластинка металла окажется покрытой другим металлом, взятым в виде раствора соли, в наборах

1) Zn и Pb(NO3)2

2) Cu и Hg(NO3)2

3) Со и MnSO4

4) Pb и CrCl3

16–17. Коррозия стального изделия, склепанного с

16. хромом

17. никелем

во влажном воздухе

1) усиливается

2) ослабевает

3) не изменяется

4) не знаю

7. Неметаллы главных подгрупп IV–VII групп

7.1. Водород

Водород – первый элемент Периодической системы (1‑й период, порядковый номер 1). Не имеет полной аналогии с остальными химическими элементами и не принадлежит ни к какой группе (в таблицах условно помещается в IA– и/или в VIIA‑группу).

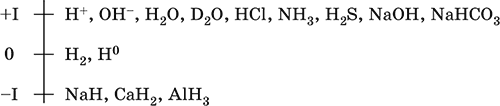

Атом водорода наименьший по размерам и самый легкий среди атомов всех элементов. Электронная формула атома 1s1, характерные степени окисления 0, +I и реже – I. Состояние HI считается устойчивым (соединения с H‑I – сильные восстановители).

Шкала степеней окисления водорода:

По электроотрицательности (2,10) водород занимает промежуточное положение между типичными металлами и типичными неметаллами. Проявляет амфотерные свойства – металлические и неметаллические. Входит в состав катионов (катионы оксония Н3O+ и аммония NH4+, аквакатионы металлов) и многочисленных анионов – кислых кислотных остатков (HS‑, HCO3‑ и др.).

Природный водород содержит изотоп 1Н – протий с примесью стабильного изотопа 2H(D) – дейтерия и следами радиоактивного изотопа 3Н(Т) – трития (на Земле всего 2 кг трития). В химии символом Н в формулах веществ обозначается содержащаяся в них природная смесь изотопов с преобладанием изотопа протий, а сами вещества рассматриваются как почти изотопночистые соединения протия.

Водород – наиболее распространенный элемент в космосе (Солнце, большие планеты Юпитер и Сатурн, звезды, межзвездная среда, туманности); в состав космической материи входит 63 % Н, 36 % Не и 1 % всех остальных элементов.

В природе – третий по химической распространенности элемент (после О и Si), основа гидросферы. Встречается в химически связанном виде (вода, живые организмы, нефть, природный уголь, минералы), содержится в верхних слоях атмосферы.

Водород Н2. Простое вещество. Бесцветный газ без запаха и вкуса. Молекула содержит ковалентную σ‑связь Н – Н. Очень легкий, термически устойчивый до 2000 °C. Весьма мало растворим в воде. Хемосорбируется металлами Fe, Ni, Pd, Pt, где находится в атомном состоянии.

Водород Н2 может проявлять в одних условиях восстановительные свойства (чаще), в других – окислительные свойства (реже):

восстановитель Н20 – 2е‑ = 2НI

окислитель Н20 + 2е‑ = 2Н‑I

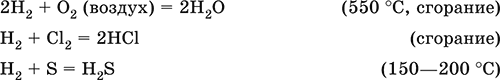

Сильный восстановитель при высоких температурах, водород реагирует с неметаллами и оксидами малоактивных металлов, выполняет роль окислителя в реакциях с типичными металлами:

Очень высокой восстановительной способностью обладает атомарный водород Н0 (водород in statu nascendi, лат., – в момент возникновения), который получают непосредственно в зоне проводимой реакции (время жизни Н0 0,5 с); например, гранулы магния вносят в подкисленный раствор переманганата калия, протекают реакции:

а) образование атомарного водорода

Mg + 2Н+ = Mg2+ + 2Н0

б) восстановление перманганат‑иона атомарным водородом

5Н0 + 3H+ + MnO4‑ = Mn2+ + 4Н2O

Другой пример – восстановление нитробензола в анилин (реакция Зинина):

а) Fe + 2Н+ = Fe2+ + 2Н0

б) C6H5NO2 + 6Н0 = C6H5NH2 + 2Н2O

Получить атомарный водород можно также пропусканием водорода Н2 над никелевым катализатором.

Атомарный водород легко восстанавливает при комнатной температуре весьма устойчивые соединения, например KNO3 и O2:

2Н0 (Zn, разб. HCl) + KNO3 = KNO2 + H2O

2H0 (Zn, разб. HCl) + O2 = Н2O2

Аналогично протекают реакции при использовании амфигенов (Zn, Al) в щелочной среде:

а) Zn + 2OH‑ + 2H2O = [Zn(OH)4]2‑ + 2Н0

б) 8Н0 + KNO3 = NH3↑ + КОН + 2Н2O (кипячение)

Качественная реакция – сгорание собранного в пробирку водорода с «хлопком» («гремучая» смесь с воздухом при содержании Н2 4–74 % по объему).

Применяется водород как восстановитель и гидрирующий агент в синтезе технически важных продуктов (редкие металлы, NH3, НCl, органические вещества).

Вода Н2O. Бинарное соединение. Бесцветная жидкость (слой более 5 м толщиной окрашен в голубой цвет), без вкуса и запаха. Молекула имеет строение дважды незавершенного тетраэдра [:: ОН2] (sр3‑гибридизация). Летучее вещество, термически устойчивое до 1000 °C.

В обычных условиях полярные молекулы воды образуют между собой водородные связи. Это обусловливает аномалию температур плавления и кипения воды – они значительно выше, чем у ее химических аналогов (H2S и других). Затвердевание воды в лед сопровождается увеличением объема на 9 %, т. е. лед легче жидкой воды (вторая аномалия воды). Наибольшую плотность вода имеет не при 0 °C, а при 4 °C (третья аномалия воды). Твердая вода (лед) легко возгоняется.

Природная вода по изотопному составу водорода в основном 1Н2O с примесью 1Н2НО и 2Н2O, по изотопному составу кислорода в основном Н216O с примесью Н218O и Н217O. В малой степени подвергается диссоциации до Н+, или, точнее, до Н3O+, и ОН; очень слабый электролит. Катион оксония Н3O+ имеет строение незавершенного тетраэдра [: O(Н)3] (sр3‑гибридизация). Образует кристаллогидраты со многими солями, аквакомплексы – с катионами металлов. Реагирует с металлами, неметаллами, оксидами. Вызывает электролитическую диссоциацию кислот, оснований и солей, гидролизует многие бинарные соединения и соли. Подвергается электролизу в присутствии сильных электролитов. Почти универсальный жидкий растворитель неорганических веществ.

Для химических целей природную воду очищают перегонкой (дистиллированная вода), для промышленных целей умягчают, устраняя «временную» и «постоянную» жесткость, или полностью обессоливают, пропуская через иониты в кислотной Н+‑форме и щелочной ОН‑ – форме (ионы солей осаждаются на ионитах, а ионы Н+ и ОН‑ переходят в воду и взаимно нейтрализуются). Питьевую воду обеззараживают хлорированием (старый способ) или озонированием (современный, но дорогой способ; озон не только окисляет вредные примеси подобно хлору, но и увеличивает содержание растворенного кислорода).

Уравнения важнейших реакций:

Примеры гидролиза бинарных соединений:

6H2O + Al2S3 = 2Al(ОН)3↓ + 3H2S↑

2H2O + SF4 = SO2↑ + 4HF↑ (40–60 °C)

6H2O + Mg3N2 = 3Mg(OH)2↓ + 2NH3↑ (кипячение)

2H2O + CaC2 = Ca(OH)2↓ + C2H2↑

Вода – окислитель за счет HI:

Электролиз воды:

![]()

Электропроводность чистой (дистиллированной) воды весьма мала, поэтому электролиз проводят в присутствии сильных электролитов.

а) в нейтральном растворе (электролит Na2SO4)

катод 2H2O + 2е‑ = H2↑ + 2OH

анод 2Н2O – 4е‑ = O2↑ + 4H+

раствор ОН‑ + Н+ = Н2O

б) в кислом растворе (электролит H2SO4)

катод 2Н+ + 2е‑ = Н2↑

анод 2Н2O – 4е‑ = O2↑ + 4Н+

в) в щелочном растворе (электролит NaOH)

катод 2Н2O + 2е‑ = Н2↑ + 2OН‑

анод 4OН‑ – 4е‑ = O2↑ + 2Н2O

Один из методов обнаружения воды основан на переходе во влажной атмосфере белого сульфата меди(II) CuSO4 в голубой медный купорос CuSO4 5Н2O.

Известна изотопная разновидность воды – тяжелая вода D2O (2Н2O); в природных водах массовое отношение D2O: Н2O = 1: 6000.

Плотность, температуры плавления и кипения тяжелой воды выше, чем у обыкновенной. Растворимость большинства веществ в тяжелой воде значительно меньше, чем в обычной воде. Она ядовита, так как замедляет биологические процессы в живых организмах. Тяжелая вода накапливается в остатке электролита при многоразовом электролизе воды. Используется как теплоноситель и замедлитель нейтронов в ядерных реакторах.

Гидрид кальция СаН2. Бинарное соединение. Белый, имеет ионное строение Са2+(Н‑)2. При плавлении разлагается. Чувствителен к кислороду воздуха. Сильный восстановитель, реагирует с водой, кислотами. Применяется как твердый источник водорода (1 кг СаН2 дает 1000 л Н2), осушитель газов и жидкостей, аналитический реагент для количественного определения воды в кристаллогидратах.

Уравнения важнейших реакций:

СаН2 = Н2 + Са (особо чистый) (выше 1000 °C)

СаН2 + 2Н2O = Са(ОН)2 + 2Н2↑

СаН2 + 2НCl (разб.) = СаCl2 + 2Н2↑

СаН2 + O2 = Н2O + СаО (особо чистый) (300–400 °C)

ЗСаН2 + N2 = ЗН2 + Ca3N2 (выше 1000 °C)

ЗСаН2 + 2КClO3 = 2КCl + ЗСаО + ЗН2O (450–550 °C)

СаН2 + H2S = CaS + 2Н2 (500–600 °C)

Получение: обработка нагретого кальция водородом.