- •1. Понятие как форма мышления

- •1) Соподчинение

- •2) Противоположность (контрарность)

- •3) Противоречие (контрадикторность)

- •Логическая операция деления понятий. Виды деления

- •18. Правила деления

- •1) Деление должно вестись только по одному основанию.

- •Логическая структура суждений

- •8. Виды простых суждений

- •9. Виды и состав простых суждений, их запись

- •23. Выделяющие и исключающие суждения

- •24. Распределенность терминов в суждениях

- •11. Виды сложных суждений: особенность логического анлиза, способы выражения в языке, символическое обозначение иусловия истинности.

- •26. Условные (импликативные) и сложные разделительные (дизъюнктивные) суждения

- •Непосредственные дедуктивные умозаключения: превращение

- •38. Непосредственное дедуктивное умозаключение: обращение

- •39. Непосредственное дедуктивное умозаключение: противопоставление предикату

- •Чисто условное и условно-категорическое умозаключения Чисто условное умозаключение

- •Условно-категорическое умозаключение

- •§ 1. Понятие аналогии

- •§ 2. Виды аналогии

- •§ 2. Состав аргументации: субъекты, структура Субъекты аргументации

- •3. Демонстрация — это логическая связь между аргументами и тезисом.

- •2. Косвенным называют обоснования тезиса путем установления ложности антитезиса или других конкурирующих с тезисом допущений.

- •Правила и ошибки по отношению к аргументам Правила и ошибки по отношению к аргументам

- •33.Опровержение. Его структура

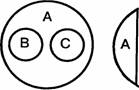

1) Соподчинение

В отношении соподчинения

(координации) находятся

два или больше неперекрещивающихся

понятий, подчиненных общему для них

понятию. Например: «областной суд» (В),

«городской суд» (С), «суд» (А). Понятия,

находящиеся в отношении подчинения к

общему для них понятию, называются

соподчиненными.

отношении соподчинения

(координации) находятся

два или больше неперекрещивающихся

понятий, подчиненных общему для них

понятию. Например: «областной суд» (В),

«городской суд» (С), «суд» (А). Понятия,

находящиеся в отношении подчинения к

общему для них понятию, называются

соподчиненными.

2) Противоположность (контрарность)

В отношении

противоречия (контрадикторности)

находятся

понятия, одно из которых содержит

некоторые признаки, а другое эти же

признаки исключает. Объемы двух

противоречащих понятий составляют весь

объем рода, видами которого они являются

и которому они соподчинены. В отношении

противоречия находятся положительные

и отрицательные понятия: «четный» и

«нечетный», «успевающий» и «неуспевающий»,

«дружественное государство» и

«недружественное государство».

отношении

противоречия (контрадикторности)

находятся

понятия, одно из которых содержит

некоторые признаки, а другое эти же

признаки исключает. Объемы двух

противоречащих понятий составляют весь

объем рода, видами которого они являются

и которому они соподчинены. В отношении

противоречия находятся положительные

и отрицательные понятия: «четный» и

«нечетный», «успевающий» и «неуспевающий»,

«дружественное государство» и

«недружественное государство».

3) Противоречие (контрадикторность)

В отношении противоположности (контрарности) находятся понятия, одно из которых содержит некоторые признаки, а другое — признаки, не совместимые с ними. Такие понятия называются противоположными (контрарными). Таковы, например, отношения между понятиями «черный» и «белый», «отличник» и «неуспевающий», «дружественное государство» и «враждебное государство».

4. Обобщение о ограничение понятий. Ошибки в обобщение и ограничение.

Из множества других логических операций с содержанием и объемом понятий, рассматриваемых современной логикой, выделим две, весьма распространенные и важные, тесно связанные между собой. Это обобщение и ограничение понятий. В них непосредственно проявляется действие закона обратного отношения между содержанием и объемом понятия.

Обобщить понятие – значит перейти от понятия с меньшим обьемом, но с большим содержанием к понятию с большим обьемом, но с меньшим содержанием. Например, обобщая понятие «Министерство юстиции РФ», мы переходим к понятию «министерство юстиции». Объем нового (общего) понятия шире исходного (единичного) понятия; первое относится ко второму как индивид к виду. Вместе с тем содержание понятия, образованного в результате операции обобщения, уменьшилось, так как мы исключили его индивидуальные признаки.

Продолжая операцию обобщения, можно последовательно образовывать понятия «министерство», «орган государственного управления». Каждое последующее понятие, является родом по отношению к предыдушему.

Из приведенного примера видно, что для образования какого-либо нового понятия путем обобщения нужно уменьшить содержание исходного понятия, т. е. исключить видовые (или индивидуальные) признаки.

Обобщение понятия не может быть беспредельным. Наиболее общими являются понятия с предельно широким объемом – категории, например «материя», «сознание», «движение», «свойство», «отношение» и т.п. Категории не имеют родового понятия, обобщить их нельзя.

Ограничение понятий представляет собой операцию, противоположную операции обобщения. Ограничить понятия – значит перейти от понятия с большим обьемом, но с меньшим содержанием к понятию с меньшим обьемом, но с большим содержанием. Иначе говоря, чтобы ограничить понятие, нужно перейти от рода к виду: увеличить его содержание путем прибавления видовых признаков. Например, ограничивая понятие «юрист», мы переходим к понятию «следователь», которое в свою очередь можем ограничить, образовав понятие «следователь прокуратуры». Пределом ограничения понятия является единичное понятие (например, «следователь прокуратуры Иванов»).

Таким образом, изменяя объем исходного понятия, мы изменяем и его содержание, осуществляя тем самым переход к новому понятию – с большим объемом.

Значение логических операций обобщения и ограничения состоит в том, что они служат средством закрепления полученных знаний, как общих, так и частных, и одним из способов достижения определенности нашего мышления. Например, в судебной практике важно не только определить, является ли то или иное деяние преступлением вообще, но и установить его характер и степень общественной опасности, решить, относится ли оно к тяжким, менее тяжким или особо тяжким, и, наконец, дать его точную квалификацию: кража, грабёж и т.д. Это последовательная цепь ограничений. Наоборот, ложные ограничения – плеоназмы способны исказить мысль, вызвать кривотолки. Если я скажу: «памятный сувенир», то слушающие меня могут подумать, что есть еще непамятные сувениры. Все это особенно важно учитывать в юридической практике. Нельзя, например, говорить: «законное право». Иначе придется признать, что есть «незаконное право».

Операции обобщения и ограничения связаны с важнейшими для логикипонятиями рода и вида.

Понятие А является родом по отношению к понятию В, если А может быть получено в результате обобщения В.

Понятие В является видом понятия А, если В может быть получено в результате ограничения А.

Нетрудно заметить, что для данного понятия В можно найти много родовых понятий. В дальнейшем нам понадобится выделить родовое понятие, самое близкое по объему к данному понятию.

Понятие А назовем ближайшим родом для понятия В, если не существует такого понятия С, которое является одновременно обобщением В и ограничением А.

Ясность и определенность мышления требует четкого различения, с одной стороны, отношения рода и вида, а с другой стороны, отношения целого и его части. Несмотря на вроде бы очевидность этого различения, эти отношения часто путают на практике, что приводит к недоразумениям при представлении объемов понятий, выполнении операций обобщения и ограничения, а также совершении некоторых типов умозаключений.

Часть предмета — это составляющая целого предмета, которая не обладает всеми признаками целого предмета.

Пример. Нога — часть человека, потому что она является его составляющей и не обладает всеми признаками, которыми обладает человек, например, «быть разумным существом».

Пример. Человек — часть коллектива, поскольку он является одной из составляющих коллектива, но не обладает всеми признаками, которые присущи коллективу, например, «быть группой людей».

В противоположность части предмета вид является частью не предмета, а объема более общего понятия.

Пример. Объем понятия «трудовой коллектив» есть часть объема понятия «коллектив», а следовательно, его вид.

Пример. Объем понятия «студент» есть часть объема понятия «человек», а следовательно, студент представляет собой вид человека.

Часть предмета можно также назвать физической частью целого предмета, а вид — логической частью более общего понятия.

5.Определение понятий и его структура. Явные и неявные, реальные и номинальные определения. Правила опеделения и возможные ошибки.

Часто возникает необходимость раскрыть содержание понятия, которое употребляется в рассуждении. Так, чтобы правильно изучать логику нужно знать содержание понятия. Определение понятий – логическая операция, раскрывающая содержание понятия путем перечисления входящих в него признаков.

Правила:

1) Соразмерность. объем определяемого (dfd) = объему определяющего (dfn). (кража – тайное хищение чужого имущества)

Ошибки:

a) dfd < dfn (кража – хищение чужого имущества)

b) dfd > dfn (кража – тайное хищение чужих конспектов)

с) перекрещивание (кража – хищение чужой обуви)

2) Определение должно быть четким и ясным. В определениях не должно содержаться метафор, сравнений, неизвестных понятий.

Ошибки:

a) Определение неизвестного через неизвестное

b) Подмена определния метафорой

3) Запрет «на круг». Это правило является частным случаем предыдущего: оно предостерегает против определение неизвестного понятия через однородное ему или производное от него, которое, естественно, тоже не может считаться известным.

Ошибки:

a) Круг в опредлении

b) Тавтология – повторение dfd и dfn.

4) Определение по возможности не должно быть отрицательным. То есть в определении понятия следует фиксировать наличие существенных признаков мыслимых в нем предметов, а не их отсутствие.

Ошибки:

Например, суждение: “Реферат не диссертация” хотя и справедливо, однако практически ничего не говорит о реальном реферате.

Однако в некоторых случаях существенной может быть фиксация именно отсутствия признака, например: ”Отчисленный - человек, не сдавший академическую задолженность”.

5) Определение «как попало» - определение понятия вне его существенных признаков.

Существуют операции, заменяющие определение.

Описание – определение внешних, чувственно-воспринимаемых признаков предмета. Создание наглядного образа представления о предмете.

Характеристика - перечисление свойств предмета, существенных в каких-либо отношениях (инструкция, резюме)

Определение через сравнение - выделение в предмете существенного признака и сравнение его с аналогичным признаком другого предмета

Разъяснение посредством примера - используется, когда легче привести пример, чем дать определение

Остенсивное определение – название предмета, указав на этот предмет или его изображение.

Виды определений:

По цели:

Номинальные(имя)– это определение посредствам которого вводится новый термин или объясняется его происхождение (Кредитором называется лицо)

Реальные (вещь, предмет) в которых дается точный смысл определяемого понятия, значения которых с большей или меньшей степенью определенности уже известны.

По форме:

Явные – указывается признак присущий определяемому предмету;

Явные определения предполагают выделение определений через род и видовое отличие. Род - множество предметов, среди которых необходимо выделить интересующие нас предметы,. видового отличия - система признаков, с помощью которых выделяются определяемые предметы среди других предметов рода,. Рассмотрим такие определения:

Родовидовые – определение через ближайший род и видовое отличие.

Сущностные – качество и отношение предметов

Генетические – способ происхождение

Опреациональные – операции, с помощью которых узнают предмет.

Соотносительные – определение через противоположность.

Неявные – связь в которой данный предмет находится с другими предметами.

Неявные определения. (1) Остенсивное определение — это определение путем показа. (2)Контекстуальные определения выяснить смысл незнакомого понятия через контекст.

6.

Деление понятий: сущность логических операций, ее структура, виды, правила и возможные ошибки.