- •Глава 1. Номенклатура и изомерия органических соединений.

- •Теория строения органических соединений а.М. Бутлерова.

- •Свойства вещества определяются не только их качественным и количественным составом, но и порядком соединения атомов в молекуле, т.Е. Химическим строением вещества.

- •Свойства органических соединений зависят не только от состава вещества и порядка соединения атомов в его молекуле, но и от взаимного влияния атомов и групп атомов друг на друга.

- •Основы строения и реакционной способности органических соединений Общая характеристика и классификация органических соединений

- •1.2.1. Заместительная номенклатура

- •Некоторые характеристические группы, обозначаемые только префиксами

- •Порядок старшинства характеристических групп, обозначаемых префиксами и суффиксами

- •Номенклатуре

- •Радикально-функциональная номенклатура

- •Глава 2. Электронное строение органических молекул.

- •Понятие о взаимном влиянии атомов в молекуле и электронные эффекты

- •Системы с замкнутой цепью сопряжения.

- •Кислотно-основные свойства органических соединений. Типы кислот и оснований.

- •Льюисовская кислотность и основность органических соединений.

- •Концепция жестких и мягких кислот и оснований (принцип жмко)

- •Глава 3. Механизмы реакций органических соединений.

- •Классификация органических реакций и их компонентов.

- •Реакции электрофильного присоединения, электрофильного замещения.

- •Реакции нуклеофильного замещения, нуклеофильного присоединения (присоединения-отщепления).

- •Глава 4. Оксосоединения (альдегиды и кетоны).

- •Общая характеристика реакционной способности

- •Альдегиды и кетоны

- •Альдегиды и их производные

- •Лабораторный практикум

- •Ход работы.

- •Глава 5. Карбоновые кислоты. Вопросы к занятию.

- •Строение, номенклатура и физико-химические свойства карбоновых кислот

- •Химические свойства предельных кислот и их производных

- •Декарбоксилирование

- •Кислотно-основные свойства

- •Карбоновые кислоты как ацилирующие реагенты

- •Производные карбоновых кислот, их свойства и взаимные превращения.

- •Функциональные производные карбоновых кислоты

- •Сложные эфиры, имеющие приятный аромат

- •Дикарбоновые кислоты

- •Некоторые дикарбоновые кислоты, их названия и кислотные свойства

- •Ненасыщенные карбоновые кислоты

- •Содержание высших ненасыщенных кислот в растительных маслах, % по массе

- •Лабораторный практикум.

- •Инструкция по технике безопасности.

- •Ход работы.

- •Глава 6. Гетерофункциональные соединения.

- •Поли- и гетерофункциональные соединения, участвующие в процессах жизнедеятельности.

- •Классификация

- •Общая характеристика реакционной способности.

- •Специфические реакции.

- •Аминоспирты.

- •Гидроксикарбоновые кислоты

- •Оксокарбоновые кислоты

- •Отдельные представители фенолокислот

- •Лабораторный практикум.

- •Ход работы.

- •Глава 7. Биологически-активные гетероциклические соединения.

- •Азотосодержащие ароматические гетероциклические соединения

- •Лабораторный практикум.

- •Ход работы.

- •Глава 8. Амиокислоты, пептиды, белки.

- •Строение и свойства аминокислот и пептидов

- •Физиологическая роль и применение в медицине некоторых аминокислот

- •Контрольные вопросы

- •1. Каталитическая функция

- •7. Защитная функция

- •Лабораторный практикум.

- •Ход работы:

- •Глава 9. Углеводы.

- •Строение и свойства углеводов

- •Гетерополисахариды

- •Функции углеводов и их обмен

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10. Нуклеиновые кислоты, их структура и свойства. Вопросы к занятию:

- •Нуклеотидный состав и структура днк и рнк.

- •Биологические функции нуклеиновых кислот.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Омыляемые и неомыляемые липиды. Стероиды и стероидные гормоны.

- •Липиды. Строение и классификация липидов

- •Простые липиды

- •Константы некоторых жиров животного и растительного происхождения

- •Температура плавления (застывания) некоторых жиров

- •Терпены

- •Стериды. Стероиды и стероидные гормоны.

- •Стероидные гормоны

- •Сложные липиды

- •Лабораторная работа

- •II. Некоторые свойства скипидара.

- •III. Качественные реакции на холестерин и жёлчные кислоты.

- •IV. Качественная реакция на витамин d2 (кальциферол).

- •Глава 12. Адсорбция на подвижной границе раздела фаз.

- •12.1. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение.

- •Поверхностное натяжение жидкостей на границе с воздухом (298 к)

- •2. Изотерма Ленгмюра:

- •§7.Лабораторный практикум

- •Ход работы.

- •Глава 13. Адсорбция на неподвижной границе раздела фаз. Изотерма адсорбции уксусной кислоты на угле.

- •Адсорбционные равновесия и процессы на подвижной и неподвижной границах раздела фаз. Влияние различных факторов на величину адсорбции.

- •Контрольные вопросы

- •§7. Лабораторный практикум.

- •Ход работы.

- •Глава 14. Физикохимия дисперсных систем

- •По размерам частиц дисперсной фазы

- •По агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды:

- •По характеру взаимодействия дисперсной фазы с дисперсионной средой:

- •Получение и устойчивость дисперсных систем

- •Лабораторный практикум.

- •Ход работы.

- •Литература основная литература

- •Дополнительная литература

Глава 10. Нуклеиновые кислоты, их структура и свойства. Вопросы к занятию:

Пуриновые и пиримидиновые основания. Лактим-лактамная таутометрия.

Нуклеозиды: строение, строение и номенклатура. Рибонуклеозиды и дезоксирибонуклеозиды.

Нуклеотиды: строение и номенклатура.

Нуклеиновые кислоты: строение и биороль.

Строение нуклеозидомоно-, ди, трифосфатов. Аденозинтрифосфат.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Первичная и вторичная структура нуклеиновых кислот.

Рибонуклеиновая кислота (РНК), её строение.

Роль ДНК и РНК в биохимических процессах.

Нуклеиновые кислоты – сложные высокомолекулярные соединения, играющие важнейшую роль в жизнедеятельности организмов. Нуклеиновые кислоты были открыты более 130 лет назад (в 1869-1870гг.) немецким ученым Ф.Мишером, однако наиболее интересные данные, касающиеся их строения, свойств и биологической роли, были получены лишь в 20 веке, когда в биохимии и биологии стали широко применяться новейшие физические и химические методы исследований. Благодаря этому было установлено, что самые важные процессы жизнедеятельности – синтез белков, явления роста и размножения, передача наследственных свойств – происходят при участии нуклеиновых кислот.

Полимерные цепи нуклеиновых кислот построены из мономерных единиц - нуклеотидов, в связи с чем нуклеиновые кислоты называются полинуклеотидами. Нуклеиновые кислоты – биополимеры, молекулярная масса которых во многих случаях превышает молекулярную массу белков и часто исчисляется сотнями и миллионами.

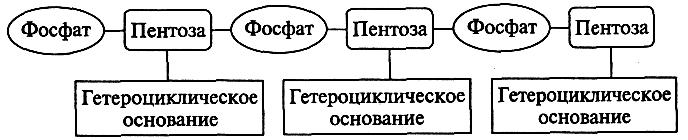

Нуклеотиды представляют собой трехкомпонентное образование, включающее гетероциклическое основание, углеводный остаток и фосфатную группу, чем отличаются от обычно неделимых мономерных звеньев других полимеров. Общий вид структуры полинуклеотидной цепи следующий:

Высокомолекулярный характер, лабильность и большая сложность строения создает огромные трудности при изучении нуклеиновых кислот. В последние годы, однако, в этом направлении достигнуты существенные успехи: выяснен общий тип строения нуклеиновых кислот, расшифровано строение некоторых наиболее просто построенных нуклеиновых кислот (так называемых транспортных РНК), осуществлены принципиальной важности синтезы.

Нуклеиновые кислоты можно расщепить до мононуклеотидов; последние гидролизуются на пиримидиновые или пуриновые основания, рибозу (и дезоксирибозу) и фосфорную кислоту:

Нуклеиновая кислота → Мононуклеотиды → Основание + Рибоза (или дезоксирибоза) + Н3РО4.

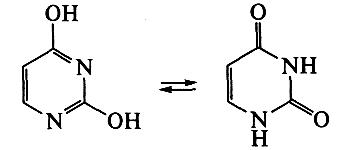

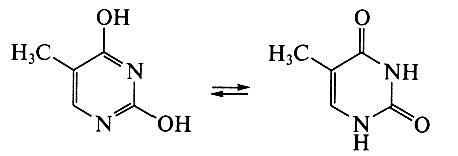

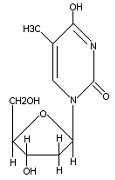

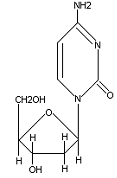

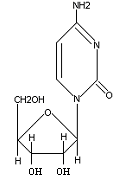

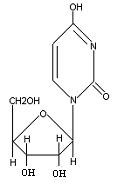

Нуклеиновые основания. Являются производными азотсодержащих гетероциклических соединений — пиримидина или пурина. Пиримидиновые основания, выделенные в составе полинуклеотидных цепей ДНК, представлены тимином и цитозином; в составе РНК — урацилом и цитозином. Данные соединения обнаруживают способность к лактим-лактамной и амин-иминной таутомерии:

лактимная

форма лактамная форма

лактимная

форма лактамная форма

Урацил

(2,4-диоксипиримидин)

Тимин

(2,4-диокси-5-метилпиримидин)

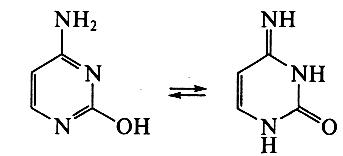

аминная форма иминная форма

Цитозин (4-амино-2-оксипиримидин)

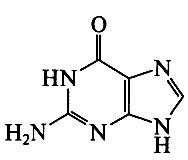

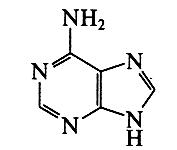

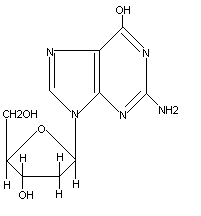

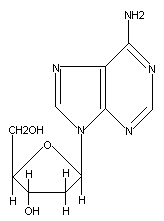

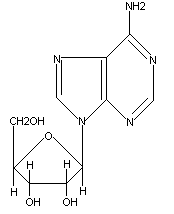

Аденин и гуанин являются представителями пуриновых нуклеиновых оснований:

Гуанин (оксо-форма) Аденин (амино-форма)

(2-амино-6-оксопурин) (6-аминопурин)

Следует отметить, что пиримидиновые и пуриновые основания в составе полинуклеотидов представлены лактамной (оксо) и иминной формами, что обусловлено возможностью образования водородных связей между остатками оснований в цепях нуклеиновых кислот: тимин – аденин и цитозин – гуанин в ДНК; урацил – аденин и цитозин – гуанин в РНК.

Углеводными компонентами мононуклеотидов обычно являются D-рибоза (в форме β-D-рибофуранозы) и β-D-2-дезоксирибоза, в редких случаях глюкоза. Таким образом, пентозы в состав нуклеотидов входят в виде фуранозной формы с β-конфигурацией аномерного атома углерода – С1.

|

|

|

β-D-рибоза |

|

β-D-дезоксирибоза |

Нуклеозиды. От нуклеотида можно отщепить фосфорную кислоту и получить нуклеозид, состоящий из пуринового или пиримидинового основания и пентозы. По своему химическому строению нуклеозиды являются гликозидами β-D-рибозы или дезоксирибозы. N-гликозидная связь образуется между аномерным атомом С1 в углеводе и атомом азота нуклеинового основания: у пиримидиновых оснований это N1 и у пуриновых – N9. При этом всегда образуется β-гликозидная связь.

В зависимости от природы углеводного остатка (пентозы) различают рибонуклеозиды и дезоксирибонуклеозиды.

В состав дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК) входят следующие нуклеозиды:

Дезоксигуанозин Тимидин (Тимидилдезоксирибозид)

Дезоксицитидин Дезоксиаденозин

В состав рубонуклеиновых кислот (РНК) входят нуклеозиды, являющиеся N-гликозидами D-рибозы. Их структурные формулы представлены ниже:

Цитидин Уридин

Аденозин Гуанозин

Названия нуклеозидов производятся от тривиального названия соответствующего гетероциклического азотистого основания с суффиксами -идин у пиримидиновых и -озин у пуриновых нуклеозидов. Исключение их этого правила сделано для нуклеозидов тимина.

Компоненты нуклеозида |

Нуклеозид |

Индекс нуклеозида |

Аденин + рибоза |

Аденозин |

А |

Аденин + дезоксирибоза |

Дезоксиаденозин |

dA |

Гуанин + рибоза |

Гуанозин |

Г |

Гуанин + дезоксирибоза |

Дезоксигуанозин |

dГ |

Цитозин + рибоза |

Цитидин |

С |

Цитозин + дезоксирибоза |

Дезоксицитидин |

dС |

Урацил + рибоза |

Уридин |

U |

Урацил + дезоксирибоза |

Дезоксиуридин |

dU |

Тимин + рибоза |

Риботимидин |

Т |

Тимин + дезоксирибоза |

Тимидин |

dТ |

Нуклеозиды чаще обозначаю сокращенно однобуквенным индексом, но существует также система трехбуквенного индекса.

Нуклеозиды, являясь N-гликозидами, устойчивы к гидролизу в слабощелочной среде, но расщепляются в кислой среде. Пуриновые нуклеозиды гидролизуются легко, пиримидиновые — труднее.

Нуклеотиды. С химической точки зрения нуклеотиды являются фосфатами нуклеозидов, так как при образовании нуклеотида возникает сложноэфирная связь между фосфорной кислотой и гидроксильной группой в положении С5 или С3 пентозного остатка. В связи с наличием в молекуле остатка фосфорной кислоты нуклеотиды проявляют свойства двухосновной кислоты с рК1= 0,9 - 1,5 и рК2 = 6 - 6,5. Примеры нуклеотидов представлены на рис .

|

|

|

аденозин-1-рибо-3-монофосфат (АМФ) |

|

гуанозин-1-рибо-2-дифосфат (ГДФ) |

|

|

|

аденозин-1-дезокси-3-монофосфат (АДФ) |

|

Гуанозин-1-дезокси-3-дифосфат (ГДФ) |

В зависимости от строения углевода различают рибонуклеотиды (мономеры РНК) и дезоксирибонуклеотиды (мономерные звенья ДНК). В состав РНК входят: цитидинмонофосфат (ЦМФ), уридинмонофосфат (УМФ), аденозинмонофосфат (АМФ) и гуанозинмонофосфат (ГМФ). Нуклеотидный состав ДНК представлен дезоксицитидинмонофосфатом (дЦМФ), дезокситимидинмонофосфатом (дТМФ), дезоксиаденозинмонофосфатом (дАМФ) и дезоксигуанозинмонофосфатом (дГМФ) Нуклеотиды называют или как соответствующие кислоты (монозамещенные производные фосфорной кислоты), или как соли (монофосфаты) с указанием в обоих случаях положение фосфатного остатка:

Названия нуклеотидов:

как кислот |

как солей |

5'-Адениловая кислота |

Аденозин-5'-фосфат |

5'-Гуаниловая кислота |

Гуанозин-5'-фосфат |

5'-Цитидиловая кислота |

Цитидин-5'-фосфат |

5'-Уридиловая кислота |

Уридин-5'-фосфат |

5'-Тимидиловая кислота |

Тимидин-5'-фосфат |