- •Глава 15 патофизиология сердечно- сосудистой системы

- •15.1. Основные факторы, приводящие к нарушению функции сердечно-сосудистой системы

- •15.2. Сосудистые нарушения

- •15.2.1. Артериальные гипертензии

- •15.2.2. Легочная гипертензия

- •15.2.3. Сосудистая недостаточность

- •15.2.4. Атеросклероз

- •15.3. Патофизиология сердечной деятельности

- •15.3.1. Патология коронарной перфузии

- •15.3.2. Нарушения сократимости и насосной функции сердца

- •15.3.3. Некоронарогенная патология сердца

- •15.3.4. Нарушения ритма сердца

- •Глава 16 патофизиология дыхания

- •16.1. Патофизиология внешнего дыхания

- •16.1.1. Нарушение вентиляции легких

- •16.1.2. Нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану

- •16.1.3. Нарушение легочного кровотока

- •16.1.4. Нарушение вентиляционно-перфузионных соотношений

- •16.1.5. Нарушение регуляции дыхания

- •16.1.6. Недостаточность внешнего дыхания

- •16.1.7. Клинические проявления недостаточности внешнего дыхания

- •16.1.8. Механизмы развития гипоксемии при дыхательной недостаточности

- •16.1.9. Отек легких

- •16.1.10. Нарушение недыхательных функций легких

- •16.1.11. Респираторный дистресс-синдром взрослых (рдсв)

- •16.2. Патофизиология внутреннего дыхания

- •16.2.1. Транспорт кислорода и его нарушения

- •16.2.2. Транспорт углекислого газа и его нарушения

- •16.2.3. Гипоксия

- •Глава 17 патофизиология пищеварения

- •17.1. Основные причины нарушения пищеварения

- •17.2. Основные патогенетические факторы недостаточности пищеварения

- •17.2.1. Нарушения аппетита

- •17.2.2. Нарушения обработки пищи в полости рта и ее прохождения по пищеводу

- •17.2.2.1. Нарушение жевания

- •17.2.2.2. Нарушение слюноотделения

- •17.2.2.3. Нарушение глотания

- •17.2.2.4. Нарушение двигательной функции пищевода

- •17.2.3. Нарушения пищеварения в желудке

- •17.2.3.1. Нарушение секреторной функции желудка

- •17.2.3.2. Нарушение резервуарной и эвакуаторной функций желудка

- •17.2.3.3. Нарушение двигательной функции желудка

- •17.2.3.4. Нарушение всасывательной функции желудка

- •17.2.3.5. Нарушение выделительной функции желудка

- •17.2.3.6. Язвенная болезнь

- •17.2.4. Нарушения пищеварения в кишечнике

- •17.2.4.1. Нарушение желчеотделения

- •17.2.4.2. Нарушение внешней секреции поджелудочной железы

- •17.2.4.3. Нарушение секреторной функции тонкой кишки

- •17.2.4.4. Нарушение пристеночного (мембранного) пищеварения в кишечнике

- •17.2.4.5. Нарушение всасывания в кишечнике

- •17.2.4.6. Нарушение двигательной функции кишечника

- •17.2.4.7. Нарушение выделительной функции кишечника

- •17.2.4.8. Кишечная аутоинтоксикация

- •17.3. Последствия удаления различных отделов желудочно-кишечного тракта

- •Глава 18 патофизиология печени

- •18.1. Недостаточность печени

- •18.1.1. Общая этиология и патогенез нарушений функций печени

- •3. Индукция апоптоза гепатоцитов:

- •18.1.2. Гепатиты

- •18.1.3. Цирроз печени

- •18.1.4. Печеночно-клеточная недостаточность

- •18.1.5. Нарушение обезвреживающей и клиренсной функций печени

- •18.1.6. Роль печени в нарушении обмена веществ

- •18.2. Нарушение желчеобразовательной и желчевыделительной (экскреторной) функции печени

- •18.2.1. Этиология и патогенез желтухи

- •18.2.2. Желчекаменная болезнь

- •18.2.3. Экспериментальное моделирование патологии печени

- •Глава 19 патофизиология почек

- •19.1. Характеристика процессов, лежащих в основе работы почек

- •19.2. Показатели экскреторной функции почек в норме

- •19.3. Неэкскреторные функции почек

- •19.4. Определение размеров почечного кровотока

- •19.5. Нарушение клубочковой фильтрации

- •19.6. Нарушение функции канальцев

- •19.7. Роль почек в регуляции обмена электролитов и его нарушениях

- •19.8. Роль почек в обмене воды и его нарушениях

- •19.9. Роль почек в поддержании кислотноосновного равновесия и его нарушениях

- •19.10. Ренальные и экстраренальные нарушения при заболеваниях почек

- •19.10.1. Ренальные нарушения

- •19.10.2. Экстраренальные нарушения при заболеваниях почек

- •19.11. Основные синдромы, связанные с заболеваниями почек

- •19.11.1. Нефротический синдром

- •19.11.2. Острая почечная недостаточность

- •19.11.3. Хроническая почечная недостаточность

- •19.12. Уремия

- •19.12.1. Клинические проявления уремии

- •19.12.2. Патогенез уремии

- •19.13. Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз)

- •Глава 20 патофизиология эндокринной системы

- •20.1. Общая патофизиология эндокринной системы

- •20.1.1. Нарушение центральных механизмов регуляции

- •20.1.2. Патологические процессы в самой железе

- •20.1.3. Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения активности гормонов

- •20.1.4. Роль аутоаллергических (аутоиммунных) механизмов в развитии эндокринных нарушений

- •20.2. Патофизиология отдельных

- •20.2.1. Патофизиология гипофиза Недостаточность функции гипофиза

- •20.2.2. Патофизиология надпочечников

- •20.2.3. Патофизиология щитовидной железы

- •20.2.4. Патофизиология половых желез Нарушение функций мужских половых желез

16.1.2. Нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану

Альвеолярно-капиллярная мембрана (АКМ) с анатомической точки зрения идеально подходит для диффузии газов между альвеолярными пространствами и легочными капиллярами. Огромная площадь альвеолярной и капиллярной поверхности в легких создает оптимальные условия для поглощения кислорода и выделения углекислого газа. Переход кислорода из альвеолярного воздуха в кровь легочных капилляров, а углекислого газа - в обратном направлении осуществляется путем диффузии по градиенту концентрации газов в указанных средах.

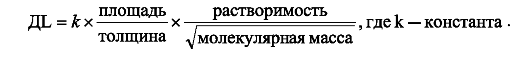

Диффузия газов через АКМ происходит согласно закону Фика. По этому закону скорость переноса газа (V) через мембрану (например, АКМ) прямо пропорциональна разнице парциальных давлений газа по обе стороны мембраны (р1-р2) и диффузионной способности легких (ДL), которая, в свою очередь, зависит от растворимости газа и его молекулярной массы, площади диффузионной мембраны и ее толщины:

|

Диффузионная

способность легких (ДL) отражает объем

газа в мл, диффундирующего через АКМ

при градиенте давления в 1 мм рт.ст. за

1 мин. В норме ДL для кислорода равна 15

мл/мин/мм рт.ст., а для углекислого газа

- около 300 мл/мин/мм рт. ст. (таким образом,

диффузия СО2

через АКМ происходит в 20 раз легче, чем

кислорода).

Диффузионная

способность легких (ДL) отражает объем

газа в мл, диффундирующего через АКМ

при градиенте давления в 1 мм рт.ст. за

1 мин. В норме ДL для кислорода равна 15

мл/мин/мм рт.ст., а для углекислого газа

- около 300 мл/мин/мм рт. ст. (таким образом,

диффузия СО2

через АКМ происходит в 20 раз легче, чем

кислорода).

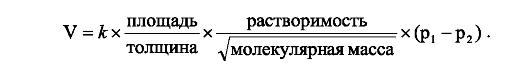

Исходя из выше сказанного, скорость переноса газа через АКМ (V) определяется площадью поверхности мембраны и ее толщиной, молекулярной массой газа и его растворимостью в мембране, а также разницей парциальных давлений газа по обе стороны мембраны (р1-р2):

Из

указанной формулы следует, что скорость

диффузии газа через АКМ возрастает: 1)

с увеличением площади поверхности

мембраны, растворимости газа и градиента

давления газа по обе стороны мембраны;

2) с уменьшением толщины мембраны и

молекулярной массы газа. Напротив,

снижение скорости диффузии газа через

АКМ отмечается: 1) при уменьшении площади

поверхности мембраны, при снижении

растворимости газа и градиента давления

газа по обе стороны мембраны; 2) при

возрастании толщины мембраны и

молекулярной массы газа.

Из

указанной формулы следует, что скорость

диффузии газа через АКМ возрастает: 1)

с увеличением площади поверхности

мембраны, растворимости газа и градиента

давления газа по обе стороны мембраны;

2) с уменьшением толщины мембраны и

молекулярной массы газа. Напротив,

снижение скорости диффузии газа через

АКМ отмечается: 1) при уменьшении площади

поверхности мембраны, при снижении

растворимости газа и градиента давления

газа по обе стороны мембраны; 2) при

возрастании толщины мембраны и

молекулярной массы газа.

Площадь диффузионной мембраны в норме у человека достигает 180-200 м2, а толщина мембраны колеблется от 0,2 до 2 мкм. При многих заболеваниях системы дыхания отмечается уменьшение площади АКМ (при рестрикции альвеолярной ткани, при редукции сосудистого русла), их утолщение (рис. 16-2). Таким образом, диффузионная способность легких снижается при острых и хронических пневмониях, пневмокониозах (силикозах, асбестозах, бериллиозах), фиброзирующих и аллергических альвеолитах, отеках легкого (альвеолярных и интерстициальных), эмфиземе, недостатке сурфактанта, при формировании гиалиновых мембран и др. При отеке легких увеличивается расстояние диффузии, что объясняет снижение диффузионной способности легких. Снижение диффузии газов закономерно возникает в старческом возрасте в связи со склеротическими изменениями паренхимы легких и стенок сосудов. Диффузия кислорода снижается также в результате уменьшения парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе (например, при уменьшении кислорода в атмосферном воздухе или при гиповентиляции легких).

|

Процессы, затрудняющие диффузию газов, в первую очередь приводят к нарушению диффузии кислорода, поскольку углекислый газ диффундирует в 20 раз легче. Поэтому при нарушениях диффузии газов через АКМ развивается гипоксемия обычно на фоне нормокапнии.

Особое место в рассматриваемой группе болезней занимает острая пневмония. Проникая в респираторную зону, бактерии взаимодействуют с сурфактантом и нарушают его структуру. Это ведет к снижению его способности уменьшать поверхностное натяжение в альвеолах, а также способствует развитию отека (см. раздел 16.1.10). Кроме этого нормальная структура монослоя сурфактанта обеспечивает высокую растворимость кислорода и способствует его диффузии в кровь. При нарушении структуры сурфактанта растворимость кислорода уменьшается, снижается диффузионная способность легких. Важно отметить, что патологическое изменение сурфактанта характерно не только для зоны воспаления, но и для всей или по крайней мере большей части диффузионной поверхности легких. Восстановление свойств сурфактанта после перенесенной пневмонии происходит в течение 3-12 месяцев.

Фиброзные и грануломатозные изменения в легких затрудняют диффузию кислорода, обусловливая обычно умеренную степень гипоксемии. Гиперкапния для данного вида недостаточности внешнего дыхания не типична, так как для снижения диффузии СО2 требуется очень высокая степень поражения мембран. При

тяжелой пневмонии возможна выраженная гипоксемия, а избыточная вентиляция в связи с лихорадкой может привести даже к гипокапнии. С гиперкапнией, тяжелой гипоксемией, дыхательным и метаболическим ацидозом протекает респираторный дистресссиндром новорожденных (РДСН), который относят к диффузионному виду нарушения внешнего дыхания.

|

Для определения диффузионной способности легких используют несколько методов, которые основаны на определении концентрации угарного газа - СО (ДЬСО). ДЬСО повышается с увеличением размеров тела (масса, рост, площадь поверхности), увеличивается по мере взросления человека и достигает максимума к 20 годам, затем уменьшается с возрастом в среднем на 2% ежегодно. У женщин ДЬСО в среднем на 10% меньше, чем у мужчин. При физической нагрузке ДЬСО увеличивается, что связано с раскрытием резервных капилляров. В положении лежа ДЬСО больше, чем в положении сидя, и еще больше по сравнению с таковым в положении стоя. Это объясняется разницей объема капиллярной крови в легких при разных положениях тела. Уменьшение ДЬСО происходит при рестриктивных нарушениях вентиляции легких, что обусловливается снижением объема функционирующей паренхимы легких. При эмфиземе легких ДЬСО также снижается (главным образом это связано с редукцией сосудистого русла).