Лекция 9

Тема: ФЛЮВИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА И ОТЛОЖЕНИЯ

(продолжение)

МОРФОЛОГИЯ И ТИПЫ ЭРОЗИОННЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА

Наиболее общей характерной формой рельефа, возникающей в результате эрозионного процесса, является эрозионная долина.

Широко распространены и более мелкие эрозионные формы:

эрозионные борозды (до 0,5 м),

рытвины (до 1-2 м),

промоины (до 3-5 м глубиной) и

овраги.

Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа

Эрозионная борозда — исходная форма временно действующих водотоков

возникает на делювиальных склонах при переходе плоскостного смыва в линейный.

Глубина борозд от 3 до 30 см,

ширина равна или немного превосходит глубину.

Поперечный профиль имеет V-образную или ящикообразную форму.

Стенки крутые, часто отвесные.

После прекращения стока склоны быстро выполаживаются, ширина борозд увеличивается.

Обычно борозды, располагаясь в нескольких метрах друг от друга, образуют разветвленные системы.

Глубина и морфологическая выраженность борозд вниз по склону постепенно увеличивается по мере увеличения количества стекающей воды (рис. 52).

борозды с течением времени превращаются в эрозионные рытвины (промоины),

На распаханных склонах и склонах с разреженным растительным покровом

Для образования нужен более мощный водоток и большая площадь водосбора

встречаются на склонах значительно реже борозд и обычно отстоят друг от друга на десятки метров

глубина которых может достигать 1,0-2,0 м,

ширина — 2,0-2,5 м.

Склоны рытвин также характеризуются большой крутизной, местами они отвесные,

поперечный профиль их чаще всего V-образный.

Продольный профиль повторяет продольный профиль склона, хотя и в несколько сглаженном виде (рис. 53).

Эрозионные борозды и рытвины

могут образоваться в легко поддающихся размыву породах (песок, суглинок, лёсс и др.) в течение одного ливня или за несколько дней весеннего снеготаяния.

В дальнейшем рытвины служат коллектором для дождевых и талых вод.

При достаточном водосборе часть рытвин, углубляясь и расширяясь, постепенно превращается в овраги (рис. 52, В).

Глубина 10-20 м и более,

ширина (от бровки до бровки) 50 м и более.

Склоны крутые, часто отвесные.

Поперечный профиль V-образный.

Иногда характеризуются плоским дном, ширина которого не превышает нескольких метров.

Овраг отличается от рытвины не только своими размерами, но и тем, что он имеет свой собственный продольный профиль, отличный от профиля склона, который он прорезает.

Овраг активная эрозионная форма.

Наиболее подвижной является его вершина, которая в результате регрессивной (пятящейся) эрозии может выйти за пределы склона, на котором возник овраг, и продвинуться далеко в пределы междуречий.

овраги характеризуются значительной длиной, исчисляемой сотнями метров и даже километрами.

Растущая вершина оврага может иметь различный вид.

Часто овраг начинается сразу отвесным уступом — вершинным, перепадом — высотой 1,0-3,0 м, со всех сторон окруженным пологонаклонной к нему поверхностью.

Иногда в вершинах оврагов наблюдаются нечетко выраженные в рельефе понижения, имеющие в плане эллипсовидную, округлую или (часто) округло-лопастную форму. Такие формы рельефа называют водосборными понижениями.

Иногда выше вершины оврага располагаются неглубокие (1,0-3,0 м), линейно вытянутые понижения, с задернованными пологими склонами, которые без четко выраженных бровок переходят в поверхность междуречий. Такие формы рельефа получили название лощин.

Рис. 52. Генетический ряд флювиальных форм равнинных территорий:

А - эрозионные борозды; Б – эрозионные рытвины (промоины), В - овраги; Г - балка; Д - речная долина, Т – тальвег временного водотока, Р – русло реки, П – пойма, НПТ – надпойменные террасы, 1 – аллювий, 2 – балочный аллювий, 3 – обвально-осыпные образования; 4 — делювий; 5 — размеры форм

Рис. 53. Продольный профиль рытвины (А) и оврага (Б):

1 — породы, слагающие склон; 2 — аллювиальные отложения поймы реки; 3 — продольные профили рытвины и оврага

Начинаются лощины едва заметными в рельефе безрусельными понижениями — потяжинами.

Овраги, заложившиеся по ранее существовавшим эрозионным формам, называются донными, вторичными или вложенными оврагами,

Овраги, возникшие на склонах речных долин и развившиеся из более мелких эрозионных форм, — береговыми или первичными.

С ростом оврага в длину и выработкой продольного профиля

уменьшается эрозионная сила стекающей воды.

Склоны оврага выполаживаются,

на склонах появляется растительность.

Расширяется дно оврага за счет продолжающейся боковой эрозии и за счет отступания склонов в результате склоновых процессов.

Овраг превращается в балку.

Переход оврага в балку совершается не сразу на всем его протяжении. Процесс этот начинается с нижней, наиболее древней части оврага и постепенно распространяется вверх.

В дно балки в дальнейшем может снова врезаться овраг.

При неоднократном врезании донных оврагов в балке образуются площадки-ступени, сложенные балочными аллювием,— балочные террасы.

Овражный и балочный аллювий

отличается низкой степенью сортировки материала.

Обычно наиболее грубый материал приурочен к нижней части разреза, более тонкий—к верхней.

и тот и другой отсортированы плохо,

песчано-суглинистый материал «засорен» щебнем и плохо скатанными валунами,

слоистость грубая и не всегда четко выражена.

Выносимый из оврагов и балок материал,

если он не уносится рекой,

откладывается в устьях, образуя конусы выноса.

Материал, слагающий конусы выноса временных водотоков, называется пролювием.

Состав пролювия зависит от

характера осадков, слагающих склон, прорезаемый оврагом или балкой,

стадии развития оврага и

характера стока дождевых и талых вод.

В целом для него характерна

плохая сортировка материала,

слабая окатанность обломков,

уменьшение размера частиц от вершины конуса выноса к его основанию и от его осевой линии к краям.

Отрицательное влияние овражной эрозии

Овражная эрозия — природное бедствие, наносящее большой ущерб народному хозяйству.

Рост оврагов уменьшает площадь угодий, пригодных для земледелия.

Известно немало примеров превращения ранее богатых пахотных земель в непригодные для земледелия, изборожденные оврагами площади.

Скорость овражной эрозии очень большая.

например

На Нижнем Дону скорость роста оврагов составляет в среднем 1-1,5 м в год,

на Ставрополье (Северный Кавказ)—до 3 м/год.

Исследования Б. Ф. Косова показали,

что современные физико-географические условия тех районов, для которых характерна густая овражная сеть

(Черноземный центр европейской части России,

Ставрополье,

Приволжская возвышенность,

Средний запад США и многие другие),

в целом неблагоприятны для развития оврагов.

Овражная эрозия здесь порождена

хозяйственной деятельностью человека,

интенсивной распаханностью,

неправильными севооборотами,

неумеренным выпасом скота.

Нередко овраги зарождаются на склонах по колеям грунтовых дорог.

Следующей в генетическом ряду эрозионных форм является речная долина, т. е. долина с постоянным водотоком.

Всё более углубляющаяся эрозионная форма может достигнуть уровня грунтовых вод, которые и дают начало реке.

В описанном генетическом ряду: эрозионная борозда — рытвина — овраг — балка — речная долина — вовсе не обязателен переход одних форм в другие или возникновение одних форм из других.

Выше уже говорилось, что не каждая эрозионная борозда превращается в рытвину и не каждая рытвина — в овраг.

Овраг еще в период энергичной глубинной эрозии может врезаться до уровня грунтовых вод и, минуя балочную стадию, превратиться в долину ручья с постоянным водотоком.

Точно так же не каждая балка может превратиться в речную долину и не каждая балка в своем развитии проходила овражную стадию.

Так, в условиях гумидного климата на территориях, покрытых лесом, многие эрозионные формы типа балок никогда не были оврагами и формировались изначально по типу балок или лощин.

Определенную специфику имеет деятельность временных водотоков в горах.

в верховьях водотоков обычно образуются четко выраженные в рельефе водосборные воронки — углубления в виде амфитеатров, склоны которых прорезаны эрозионными бороздами и рытвинами, ветвящимися кверху и сходящимися к основанию воронки.

Отсюда начинается канал стока — тянущаяся вниз по склону глубокая и узкая рытвина овражного типа с V-образным поперечным сечением.

У нижнего конца канала стока формируется конус выноса.

Значительная крутизна продольных профилей и большие перепады высот между верховьями и устьями обусловливают интенсивную разрушительную работу временных водотоков гор.

Особенно большую работу временные горные водотоки осуществляют в условиях жаркого и сухого климата.

Здесь на склонах, лишенных растительного покрова, процессы выветривания протекают очень интенсивно.

Этому в значительной мере способствует удаление рыхлых продуктов выветривания с крутых склонов гор.

Скопившиеся в нижних частях склонов и в понижениях продукты выветривания большую часть года остаются сухими.

Во время сильных ливней (свойственных аридным областям) или интенсивного весеннего снеготаяния большие массы быстро текущей с гор воды захватывают накопившиеся продукты выветривания и превращаются в грязекаменные потоки, называемые селями. (В Альпах - муры).

Сели — грозное явление природы, с которым трудно бороться даже при использовании современных технических средств. Нередко сели наносят большой ущерб населению, сельскохозяйственным угодьям, промышленным и иным объектам, расположенным в селеопасных районах.

Временные водотоки, зарождающиеся на склонах гор аридных стран, при выходе из гор образуют обширные пролювиальные равнины, окаймляющие подножья гор.

Равнины формируются за счет слияния многочисленных конусов выноса и имеют обычно волнистый продольный профиль (вдоль подножья гор).

Состав пролювия и распределение в нем материала зависит от тех же факторов, которые определяют строение конусов выноса оврагов.

Если временные горные водотоки впадают в реку, их конусы выноса способны оттеснить или даже перегородить долину реки, образовав временную плотину. Прорыв такой плотины скопившейся выше по течению водой может привести к возникновению селя в долине реки.

Подрезанные рекой конусы выноса временных водотоков образуют в долинах горных рек псевдотеррасы,

морфологически похожи на настоящие речные террасы.

Отличаются от них строением и составом слагающего их материала.

Существенной особенностью являются их невыдержанность по простиранию и значительные колебания относительных высот на коротких расстояниях.

Речные долины

Более крупные эрозионные формы

связаны с деятельностью речных потоков, постоянных или временных.

Долины представляют собой сложные отрицательные формы рельефа, резко удлиненные углубления в земной поверхности.

Они сочетают в себе, комплекс различных эрозионных и аккумулятивных форм, связанных с флювиальным процессом, и склоновых форм, обусловленных процессами, протекающими на склонах.

Речные долины, овраги, промоины вместе с разделяющими их пространствами объединяются в речные бассейны.

Речным, или водосборным бассейном называют всю территорию поверхностного водосбора данной реки.

Водораздельная линия оконтуривает бассейн, объединяет водосборные бассейны всех притоков этой реки.

В рельефе бассейна выделяются две главные части —

это склоны водоразделов и

склоны речных долин.

Выделяются, кроме того,

3. поверхности водораздельных равнин (плато).

Склоны долин

первоначально формируются эрозионной деятельностью реки и

затем бывают переработаны склоновыми процессами.

Склоны эти включают

останцы горизонтов аллювиальных отложений, залегающих на речных террасах

участки, опирающиеся на эти террасы и несущие следы глубинной эрозии потока, предшествующей отложению аллювия.

Граница долины

соответствует перегибу склона (рис. 21, точка Л).

Если на склоне такой перегиб отсутствует, граница здесь проводится условно (в точке Б, намечаемой на одном уровне с точкой Л).

Для молодых овражных долин граница обычно обозначается перегибом в рельефе.

Морфология речных долин

В морфологии речных долин различаются три основных элемента рельефа

русло,

днище и

склоны.

Русло потока - относительно узкое линейное углубление, по которому идет сток воды в период межени*.

* Межень — низкий уровень воды в реке, устанавливающийся между паводками.

В русле

происходит наиболее интенсивная эрозионно-аккумулятивная деятельность потока.

Днище долины формируется в процессе боковой эрозии и меандрирования с сопутствующей им аккумуляцией аллювия.

Большая часть днища речных долин бывает занята поймой.

Пойма - аккумулятивная форма рельефа,

образуется в результате накопления аллювия при паводках, когда воды потока выходят из русла и затопляют прилегающие части днища долины.

Развитие поймы и расширение днища долины теснейшим образом связано с развитием меандров.

Склоны долины имеют разнообразную и очень изменчивую

крутизну и

морфологию.

В формировании рельефа склонов играют роль

развитие самого эрозионного процесса

смена глубинной эрозии боковой

подмыв того или другого берега

геологическое строение,

климат,

склоновые процессы,

тектонические движения и

история развития долины.

Наиболее важная форма рельефа склонов

надпойменные речные террасы (см. рис. 21),

отражают основные этапы истории развития долины.

Кроме них характерны

структурные формы рельефа, связанные с различной прочностью пород

структурные уступы,

гребни,

продольные структурные террасы,

различные склоновые формы

оползни,

делювиальные шлейфы и другие.

На склонах и днищах долин очень характерны

4. пролювиальные конусы выноса, образующиеся в устьях притоков.

В строении поперечного профиля долины отражаются важнейшие черты ее морфологической характеристики.

Морфология поперечных профилей молодых (первичных) долин зависит от

устойчивости горных пород, прорезаемых потоком

климатических условий, определяющих ход важнейших склоновых процессов.

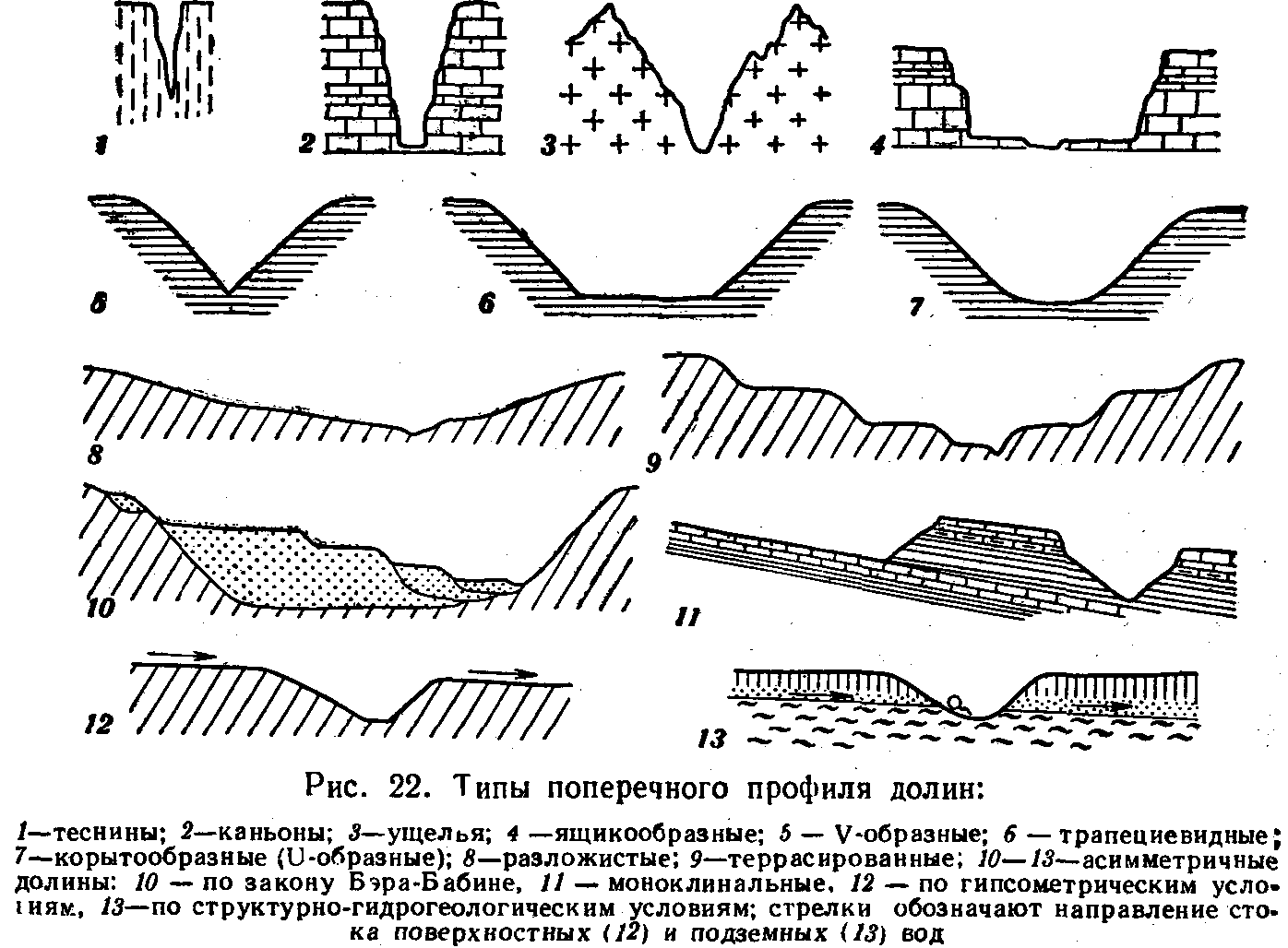

Формы поперечного сечения долин

существует несколько характерных типов, образующим в своем развитии два отдельных ряда.

1. Долины, в формировании которых роль склоновых процессов незначительна.

Этот ряд форм возникает в долинах, прорезающих прочные устойчивые горные породы,

в условиях сухого климата в породах и относительно рыхлых, но способных держать отвесные стенки, как, например, в лёссах, суглинках и т. п.

Вначале тут возникают теснины, или эрозионные щели — узкие щелевидные врезы, дно которых занято потоком, стенки отвесные, иногда нависающие.

При длительном преобладании глубинной эрозии, в пределах возвышенностей, теснины преобразуются в каньоны, представляющие собой узкие ущелья с очень крутыми, обрывистыми стенками. В горных районах каньоны достигают огромной глубины (1-2км); ширина их вверху в два-три раза меньше.

В условиях менее прочных горных пород, в горах, чаще образуются более широкие ущелья, склоны которых заметно скошены, однако все еще преобладают скалистые обрывы.

В результате боковой эрозии возникают ящикообразные долины с отвесными стенками и плоским дном, ширина которого, превосходит глубину долины (рис. 22).

2. Второй ряд типов поперечных профилей характерен для долин, в формировании склонов которых важную роль играют склоновые процессы.

Образованию такого рода долин способствует недостаточная устойчивость прорезаемых ими пород, а также условия влажного климата.

При этом в ходе глубинной эрозии происходит разрушение склонов ложбины стока склоновыми процессами, и поперечное сечение долины становится треугольным или V-образным.

На стадии боковой эрозии, при расширении днища возникают трапециевидные долины.

При затухании эрозионной деятельности и широком проявлении склоновой аккумуляции долины становятся корытообразными. Иногда их называют также U-образными.

Дальнейшее затухание эрозионных процессов ведет к расширению долин и выполаживанию их склонов. Так возникают разложистые долины.

В условиях неоднократного чередования эпох донной и боковой эрозии образуются террасированные долины (см. рис. 22) с широким развитием речных террас. Они характерны для равнинных и предгорных рек и свидетельствуют о длительности и сложном ходе формирования долины.

В связи с изменчивостью геологического строения местности, прорезаемой долиной реки, морфология ее поперечного сечения претерпевает неоднократные изменения.

На участках слабых неустойчивых горных пород долина расширяется, становится U-образной или даже разложистой;

на участках, сложенных толщами крепких массивных пород, возникают ущелья или каньоны.

На общий характер склонов долин влияют тектонические движения.

Как это было впервые выявлено В. Пенком:

на участках активных поднятий формируются выпуклые склоны. Долины в глубине суживаются, становятся ущелистыми.

при прекращении поднятий долины расширяются, склоны становятся вогнутыми, поперечный профиль — корытообразным.

Асимметрия долин

Склоны речных долин обычно несимметричны.

Один из них оказывается более крутым, узким в плане,

другой — более пологим и широким.

Русло смещено к более крутому склону (см. рис. 22, 10-13).

Это явление получило название асимметрии поперечного профиля долин.

Причины ее возникновения очень разнообразны.

1. Наиболее широко проявлена асимметрия по закону Бэра-Бабине, обусловленная вращением Земли.

Согласно правилу Кориолиса, все предметы, движущиеся по поверхности Земли, в северном полушарии отклоняются вправо от своего направления, в южном полушарии — влево.

Такое же отклонение испытывают и воды потоков.

В связи с этим реки северного полушария более интенсивно подмывают свои правые берега, и долины в своем развитии смещаются вправо.

правый склон долин оказывается высоким и крутым,

левый — очень широким и отлогим, занятым террасами.

Это явление очень ярко выражено в долинах крупнейших рек Русской равнины — Днепра, Дона и Волги.

Величина отклоняющей силы при действии вращения Земли крайне мала, поэтому этот закон проявляется лишь при очень продолжительной деятельности рек.

2. Вторым более общим фактором возникновения асимметрии являются тектонические движения.

На склонах активных поднятий реки смещаются в сторону опущенного участка.

Важным отличием от предыдущего типа является то, что широкий и отлогий склон долины может быть значительно выше крутого, подмываемого склона.

3. Более частными причинами асимметрии могут быть

климатические,

структурные,

гидрогеологические и

гипсометрические.

Влияние экспозиции склонов.

В условиях сухого климата

более крутыми бывают северные, обращенные к солнцу склоны широтных долин.

Выветривание протекает здесь более интенсивно,

продукты выветривания удаляются легче,

на противоположном, теневом склоне растительность задерживает снос, и здесь наращивается коллювиальный шлейф, что приводит к выполаживанию склона.

В условиях нивального климата

северные склоны долин интенсивнее прогреваются лучами солнца

поэтому выполаживаются вследствие действия солифлюкции и нивации.

Структурная асимметрия

возникает в долинах, врезанных в полого моноклинально залегающих слоях (см. рис. 22).

Долины такого рода называются моноклинальными.

Они широко распространены в пределах структурных наклонных плато, в областях куэстового рельефа в Крыму, на Северном Кавказе, в Копетдаге.

Структурно-гидрогеологические и гипсометрические условия

проявляются в неравномерном увлажнении склонов долин.

Более увлажненный склон будет быстрее выполаживаться.

Проблема асимметрии должна решаться на основе тщательного анализа достаточно обширной территории с учетом геологических, тектонических, климатических, топографических факторов и прежде всего истории развития рельефа.

Морфологические типы долин в плане.