Thema 5. Das lexikalisch-semantische System der Sprache

Gliederung

Paradigmatische und syntagmatische Beziehungen

Synonyme

Theoretische Probleme der Synonymie

Synonymische Reihen und Klassifikation der Synonyme

5.3. Antonyme

Theoretische Probleme der Antonymie

Klassifikation der Antonyme

5.1. Paradigmatische und syntagmatische Beziehungen

Der Wortschatz ist keine chaotische Ansammlung von Wörtern. Die Wörter stehen zueinander in mannigfaltigen Beziehungen, bilden verschiedene, verhältnismässig geschlossene Gruppen. Aus der Grammatik ist bekannt, dass die Wörter nach den morphologisch-syntaktischen Charakteristiken in größeren Gruppen, in den so genannten lexikalisch-grammatischen Klassen bzw. Wortarten, erfasst werden. Diese Wortklassen werden in der Grammatik untersucht.

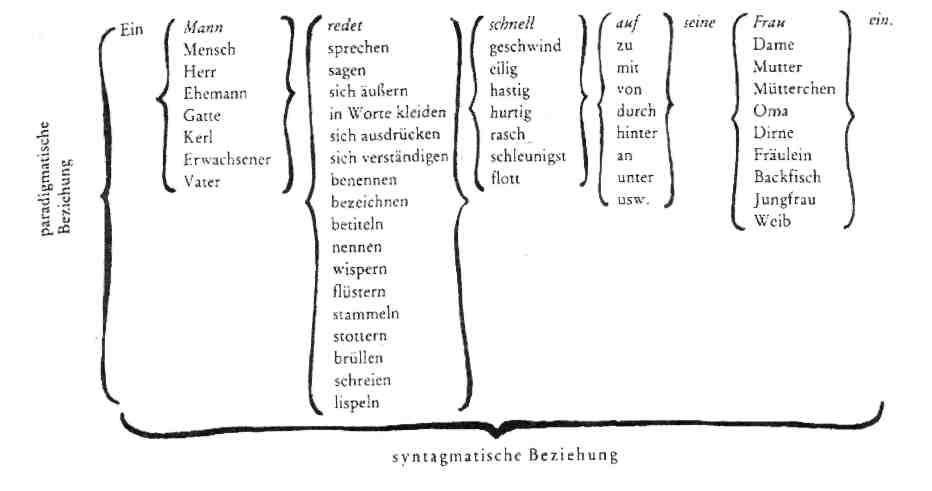

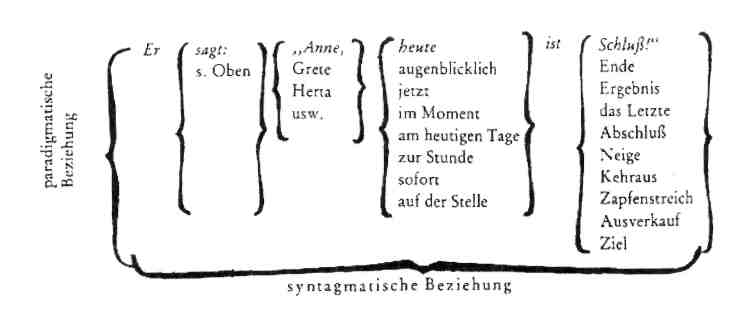

Seit Ferdinand de Saussure ist es üblich, die systemhaften Beziehungen in der Lexik als paradigmatische und syntagmatische Relationen zu klassifizieren. Paradigmatik und Syntagmatik bedingen einander. Jede lexikalische Einheit im Wortbestand hat Eigenschaften, auf denen ihre Fügung in der Rede beruht.

Paradigmatische Beziehungen bestehen zwischen den lexikalischen Einheiten, die auf Grund gemeinsamer Eigenschaften die gleiche Position in der Redekette einnehmen können. Die Ausgliederung paradigmatischer Gruppen ist sehr kompliziert und kann verschieden vorgenommen werden, je nachdem, auf welcher Ebene „gemeinsame Eigenschaften" angenommen werden. So bilden z.B. die Verwandtschaftsbezeichnungen (Vater, Mutter, Sohn, Tochter usw.) eine paradigmatische Gruppe, denn alle diese Substantive bezeichnen Personen nach der Verwandschaft, d.h. sie bilden ein „lexikalisches Paradigma".

Auf der paradigmatischen Ebene können verschiedene Gruppen von Wörtern ausgesondert werden. Nach dem rein semantischen Prinzip können die Wörter in folgende paradigmatische Gruppen eingeteilt werden:

lexikalisch-thematische Gruppen: Reise; Theater; Beim Arzt

assoziative Reihen, z.B.: Geburtstag: Geschenke, Wein, Gäste, essen, lustig...

kommunikative Absichten (Intentionen) oder Redeaufgaben: z.B. Widersprechen: Ganz im Gegenteil. Da bin ich anderer Meinung; Keinesfalls!

Wortverbindungen: Briefe schreiben / lesen / beantworten / aufbewahren

Hyperonym-Hyponym-Beziehungen: Verkehrsmittel: Erde (Zug, Auto, Fahrrad) ... Luft (Flugzeug, Hubschrauber)...

Antonyme, Synonyme u.a. (Eingehender sieh unten - 5.4.2.)

Nach dem semantisch-wortbildenden Prinzip lassen sich Wortnischen und Wortstände einerseits, Fächerungen und Wortfamilien, andererseits, aussondern.

214

Unter

syntagmatischen

Beziehungen

werden Beziehungen zwischen den Wörtern verstanden, die miteinander

zur Redekette gefügt werden können. Die Aufnahme einer

lexikalischen Einheit in den Text ist die Realisierung ihrer

syntagmatischen Beziehungen im System. Es sind folglich Beziehungen

zwischen den Wörtern, die im Kontext gemeinsam vorkommen oder

vorkommen können. Es handelt sich also um Wortverbindungen

verschiedenster Art, in denen die Wortverbindbarkeit realisiert wird.

Somit sind die syntagmatischen Beziehungen als Beziehungen der

Verknüpfbarkeit in der Äußerung zu betrachten. Die Fähigkeit

eines Wortes, mit anderen Wörtern Verbindungen einzugehen, hängt

von der Valenz

ab.

Bei der Erforschung der syntagmatischen Beziehungen der

Spracheinheiten gewinnt die Valenz-und Distributionsanalyse (über

die Distribution sieh oben, §1,

S.

8) immer

mehr an Bedeutung. Die Valenztheorie beschäftigt sich mit der

Eigenschaft

von Wörtern (vor allem von Verben, aber auch von Substantiven und

Adjektiven), andere

Wörter an sich zu binden. Luden

Tesniere (1893-1954)

gilt

als Begründer der Valenzgrammatik.

Unter

syntagmatischen

Beziehungen

werden Beziehungen zwischen den Wörtern verstanden, die miteinander

zur Redekette gefügt werden können. Die Aufnahme einer

lexikalischen Einheit in den Text ist die Realisierung ihrer

syntagmatischen Beziehungen im System. Es sind folglich Beziehungen

zwischen den Wörtern, die im Kontext gemeinsam vorkommen oder

vorkommen können. Es handelt sich also um Wortverbindungen

verschiedenster Art, in denen die Wortverbindbarkeit realisiert wird.

Somit sind die syntagmatischen Beziehungen als Beziehungen der

Verknüpfbarkeit in der Äußerung zu betrachten. Die Fähigkeit

eines Wortes, mit anderen Wörtern Verbindungen einzugehen, hängt

von der Valenz

ab.

Bei der Erforschung der syntagmatischen Beziehungen der

Spracheinheiten gewinnt die Valenz-und Distributionsanalyse (über

die Distribution sieh oben, §1,

S.

8) immer

mehr an Bedeutung. Die Valenztheorie beschäftigt sich mit der

Eigenschaft

von Wörtern (vor allem von Verben, aber auch von Substantiven und

Adjektiven), andere

Wörter an sich zu binden. Luden

Tesniere (1893-1954)

gilt

als Begründer der Valenzgrammatik.

Am Beispiel des Theaters erläutert er seine Theorie:

Für ein Theaterstück benötigt man zunächst eine Handlung. Sie entspricht im Satz (in der Regel) dem Vollverb. Für das Bühnenstück werden außerdem Mitspieler benötigt, da ohne sie die Handlung nicht (oder nur eingeschränkt) stattfinden könnte. In der Valenzgrammatik werden sie „Ergänzungen" (d.h.Aktanten, Mitspieler) genannt. So fordert jedes Verb eine ganz bestimmte Anzahl von Ergönzungen {quantitative Valenz) in einer festgelegten grammatischen und semantischen Form {qualitative Valenz). Das ist die Wertigkeit (=Valenz) eines Verbs. Zu einem Theaterstück gehört schließlich noch das Bühnenbild, die Bestandteile der Kulisse. Valenzgrammatisch werden diese Teile als Angaben" bezeichnet, die beliebig hinzufügbar oder weglassbar sind und das zeitliche, räumliche, kausale usw.Umfeld für die Handlung darstellen. Ergänzungen (Aktanten) und Angaben bilden die Satzglieder eines Satzes.

Der Valenzträger wird auch „Regens" genannt, die abhängigen Elemente heißen „Dependentien". Die Valenz lässt sich dabei gut mit der Wertigkeit eines Atoms verglichen, welches nur eine festgelegte Anzahl an Bindungspartnern haben kann. Verben eröffnen Leerstellen um sich, die durch Wörter bestimmter Wortklassen ausgefüllt werden können. Die Wahl des Verbs ist für die grammatische Konstruktion des deutschen Satzes (nach der Duden-Grammatik) entscheidend. Beispiele:

Husten: wer,was? hustet? (1-wertiges Verb). Das Kind hustet.

Wohnen: wer, was? wohnt wo? (2-wertiges Verb). Mein Bruder wohnt in Kyjiw.

Schenken: wer,was? schenkt wem?, wen, was? (3-wertiges Verb). Die Eltern schenken dem Kind ein Fahrrad.

Schreiben: wer,was? schreibt wem bzw.an wen?wen, was? worüber? (4-wertiges Verb). Nina schreibt ihrer Freundin eine Mail über ihren Urlaub

Vergleichen wir aber/ Peter kauft Gesundheit. Dieser Satz ist grammatisch korrekt, jedoch ist er semantisch eigentlich nicht möglich. Ein Abstraktum (z:B. Gesundheit, Wahrheit, Ehrlichkeit, Liebe) als Produkt, das gekauft wird (was?), ist bei diesem Verb nicht vorgesehen. Die semantische Verträglichkeit von Wörtern im Kontext wird „Kompatibilität" (сумісність) genannt, welche für die Syntagmatik die entscheidende Rolle spielt. Eben sie bestimmt die semantische Valenz. Das Substantiv Felsen kann nicht mit Verben verbunden werden, in deren Bedeutung das Sem belebt enthalten ist. Manche Wörter können auf Grund ihrer semantischen Struktur mit vielen Wörtern verbunden werden, andere aber sind sehr beschränkt verbindbar:

-nach Hause laufen

- langsam laufen - blonde Haare laufen - in einer Stunde 5 km laufen blond - eine blonde Frau

- den ganzen Weg laufen - ein kühles Blondes

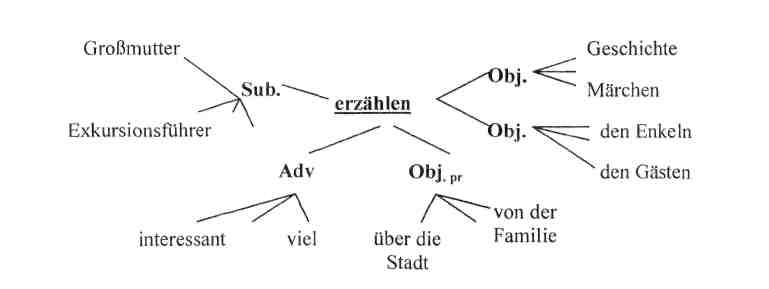

Auf der syntagmatischen Ebene lassen sich die so genannten syntaktischen Felder ausgliedern. Als Beispiel dazu führen wir das semantisch-syntaktische Feld des Verbs „erzählen".

215

216