- •Вопрос 1.Эволюция представлений о строении вещества

- •Вопрос 2.Модель атома по Томсону

- •Вопрос 4.Радиоактивность.Закон радиоактивного заряда. Термоядерный синтез.

- •Вопрос 6.Тепловоеизлучение. Законы теплового излучения. Гипотеза Планка

- •Вопрос 8.Современные представления о строении атома. Классификация элементарных частиц.

- •Вопрос 12.Экспериментальные и теоретические основы зарождения специальной теории относительности (сто). Постулаты сто

- •Вопрос 13 преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца

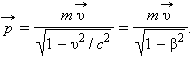

- •Вопрос 14Элементы релятивисткой динамики. Импульс и полная энергия. Энергия покоя.

- •Тема 7.6 Элементы общей теории относительности. Современное представление о пространстве и времени.

Вопрос 12.Экспериментальные и теоретические основы зарождения специальной теории относительности (сто). Постулаты сто

Теория, описывающая движение, законы механики и пространственно-временные отношения, определяющие их, при скоростях движения, близких к скорости света. В рамках специальной теории относительности классическая механика Ньютона является приближением низких скоростей. Обобщение СТО для гравитационных полей образует общую теорию относительности.

Отклонения в протекании физических процессов, описываемые теорией относительности, от эффектов, предсказываемых классической механикой, называют релятивистскими эффектами, скорости, при которых такие эффекты становятся существенными – релятивистскими скоростями. Специальная теория относительности была разработана в начале XX века усилиями Г.А. Лоренца, А. Пуанкаре и А. Эйнштейна. Экспериментальной основой для создания СТО послужил опыт Майкельсона, который дал результат измерения, неожиданный для классической физики своего времени: независимость скорости света от системы отсчёта. Попытка проинтерпретировать этот результат в начале XX века вылилась в пересмотр классических представлений не только электромагнетизма, но и всей механики вообще, и привела к созданию релятивистских физических теорий.

Постулаты Эйнштейна

СТО полностью выводится на физическом уровне строгости из трёх постулатов (предположений):

Справедлив принцип относительности Эйнштейна – расширение принципа относительности Галилея.

Скорость света не зависит от скорости движения источника во всех инерциальных системах отсчёта.

Пространство и время однородны, пространство является изотропным.

Формулировка второго постулата может быть шире: «Скорость света постоянна во всех инерциальных системах отсчёта», но для вывода СТО достаточно его исходной формулировки Эйнштейном, записанной выше. Третий постулат в явном виде обычно не фигурирует в вариантах вывода СТО, но подразумевается. Приписывание постулатов Эйнштейну правомерно в той степени, что до его работы эти уже сформулированные отдельно друг от друга утверждения в совокупности явным образом никем не рассматривались.

Иногда в постулаты СТО также добавляют условие синхронизации часов по А. Эйнштейну, но принципиального значения оно не имеет: при других условиях синхронизации лишь усложняется математическое описание экспериментальной ситуации без изменения предсказываемых и измеряемых эффектов.

Тем не менее, опора на достижения экспериментальной физики позволяет утверждать, что в пределах своей области применимости – при пренебрежении эффектами гравитационного взаимодействия тел – СТО является справедливой с очень высокой степенью точности (до 10−12 и выше).

Вопрос 13 преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца

В специальной теории относительности преобразованиями Лоренца называются преобразования, которым подвергаются координаты (x, y, z, t) каждого события при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. Аналогично преобразуются координаты любого 4-вектора.

Чтобы явно различить преобразования Лоренца со сдвигами начала отсчёта и без сдвигов, когда это необходимо, говорят о неоднородных и однородных преобразованиях Лоренца.

Преобразования Лоренца без сдвигов начала отсчёта образуют группу Лоренца, со сдвигами — группу Пуанкаре, иначе называемую неоднородной группой Лоренца.

С математической точки зрения преобразования Лоренца — это преобразования, сохраняющие неизменной метрику Минковского, то есть, в частности, последняя сохраняет при них простейший вид при переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой (другими словами преобразования Лоренца — это аналог для метрики Минковского ортогональных преобразований, осуществляющих переход от одного ортонормированного базиса к другому, то есть аналог поворота координатных осей для пространства-времени). В математике или теоретической физике преобразования Лоренца могут относиться к любой размерности пространства.

Именно преобразования Лоренца, смешивающие — в отличие от преобразований Галилея — пространственные координаты и время, исторически стали основой для формирования концепции единого пространства-времени.

Из

преобразований Лоренца можно получить

следс твия,

казалось бы, противоречащие нашему

повседневному опыту. Это противоречие

обусловлено тем, что наш опыт относится

к процессам, протекающим со скоростями,

весьма малыми по сравнению со скоростью

света, и поэтому явления, которые мы

сейчас рассмотрим, нами не ощущаются.

Однако они с несомненностью присущи

миру элементарных частиц, в котором

движение со скоростями, близкими к c,

представляет собой заурядное явление.Длина

движущегося стержня оказывается меньше

той, которой обладает стержень в состоянии

покоя. Аналогичный эффект наблюдается

для тел любой формы: в направлении

движения линейные размеры тела сокращаются

тем больше, чем больше скорость движения

Это явление называется лоренцевым (или

фицджеральдовым) сокращением. Поперечные

размеры тела не изменяются. В результате,

например, шар принимает форму эллипсоида,

сплющенного в направлении движения.

Можно показать, что зрительно этот

эллипсоид будет восприниматься в виде

шара. Это объясняется искажением

зрительного восприятия движущихся

предметов, вызванным неодинаковостью

времен, которые затрачивает свет на

прохождение пути от различно удаленных

точек предмета до глаза. Искажение

зрительного восприятия приводит к тому,

что движущийся шар воспринимается

глазом как эллипсоид, вытянутый в

направлении движения. Оказывается, что

изменение формы, обусловленное лоренцевым

сокращением, в точности компенсируется

искажением зрительного восприятия.

твия,

казалось бы, противоречащие нашему

повседневному опыту. Это противоречие

обусловлено тем, что наш опыт относится

к процессам, протекающим со скоростями,

весьма малыми по сравнению со скоростью

света, и поэтому явления, которые мы

сейчас рассмотрим, нами не ощущаются.

Однако они с несомненностью присущи

миру элементарных частиц, в котором

движение со скоростями, близкими к c,

представляет собой заурядное явление.Длина

движущегося стержня оказывается меньше

той, которой обладает стержень в состоянии

покоя. Аналогичный эффект наблюдается

для тел любой формы: в направлении

движения линейные размеры тела сокращаются

тем больше, чем больше скорость движения

Это явление называется лоренцевым (или

фицджеральдовым) сокращением. Поперечные

размеры тела не изменяются. В результате,

например, шар принимает форму эллипсоида,

сплющенного в направлении движения.

Можно показать, что зрительно этот

эллипсоид будет восприниматься в виде

шара. Это объясняется искажением

зрительного восприятия движущихся

предметов, вызванным неодинаковостью

времен, которые затрачивает свет на

прохождение пути от различно удаленных

точек предмета до глаза. Искажение

зрительного восприятия приводит к тому,

что движущийся шар воспринимается

глазом как эллипсоид, вытянутый в

направлении движения. Оказывается, что

изменение формы, обусловленное лоренцевым

сокращением, в точности компенсируется

искажением зрительного восприятия.