- •Москва во «агропромиздат» 1991

- •Предисловие

- •Введение

- •Общая профилактика и терапия внутренних незаразных болезней животных

- •1Твй библиотека 17

- •Тэниш цтищь нкгщп

- •Терапия, регулирующая нервнотрофические функции. Под

- •2 Данилевский в. М. И др. 33

- •Контрольные вопросы

- •Светолечение (фототерапия)

- •Электролечение

- •Микроволновая терапия -

- •Закаливание организма животного

- •Контрольные вопросы

- •Методы и средства терапевтической техники

- •Методы введения лекарственных средств

- •Применение клизм

- •Катетеризация и промывание мочевого пузыря

- •Контрольные вопросы

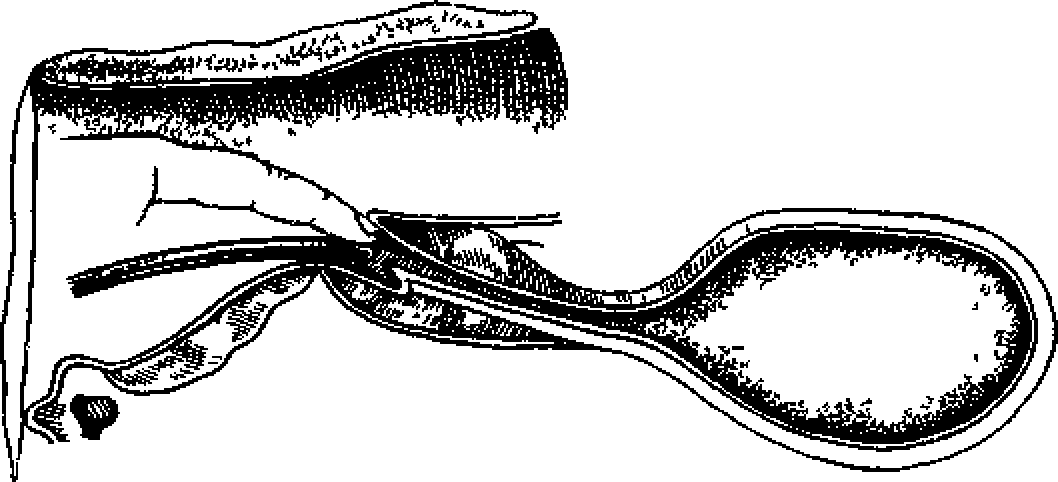

Катетеризация и промывание мочевого пузыря

Катетеризацией называется опорожнение мочевого пузыря с помощью специально введенной в него полой трубки - катетера (рис. 18). Ее проводят при диагностике, лечении, получении мочи для исследования, удалении содержимого из мочевого пузыря, сужении уретры и для промывания мочевого пузыря.

Катетеры изготовляют из разнообразного материала и в зависимости от этого бывают разных видов: 1) мягкие резиновые; 2) полужесткие из импрегнированного шелка или полихлорвиниловой трубки; 3) жесткие - металлические и 4) комбинированные.

Катетеры имеют вид трубки разного диаметра с гладкой поверхностью. Один конец закруглен, и недалеко от него имеется одно или два боковых отверстия.

Перед катетеризацией подбирают катетер б зависимости от вида животного. Катетер тщательно осматривают, чтобы не было никаких шероховатостей, зазубрин, трещин, и проверяют на проходимость. При кааетеризации соблюдают правила асептики. Стерилизуют катетеры кипячением или погружением в дезинфицирующий раствор, перед введением их обильно смазывают жиром, что дает возможность ввести осторожно, не травмируя уретры.

Катетеризацию проводят в стоячем положении крупных животных при соответствующей фиксации.

Рис. 18 Введение катетера корове.

Катетеризацию у коров выполняют чаще всего металлическим катетером длиной 30-40 см и толщиной 4-6 мм с изогнутым отростком наконечника. Перед катетеризацией обмывают наружные половые органы. Затем во влагалище вводят чистую и продезинфицированную руку и на нижней стенке находят поперечный валик, расположенный на расстоянии длины ладони, и указательный палец вводят в слепой мешок, а затем по верхней стенке в от-

95

верстие мочеиспускательного канала. Второй рукой стерильный катетер вводят под контролем пальца в отверстие мочеиспускательного канала и далее в мочевой пузырь. Свидетельством правильного введения катетера служит вытекание из него мочи.

Катетеризацию у кобыл проводят катетером длиной 40-50 см и 8-10 мм толщиной. Пальцами левой руки нащупывают отверстие уретры, открывающееся на нижней стенке преддверия влагалища, верхнюю стенку канала уретры приподнимают пальцем и под ним осторожно вводят катетер, продвигая его до мочевого пузыря.

Катетеризацию у жеребцов и меринов выполняют при стоячем положении, когда оператор встает у левого или правого бока лошади лицом к задней части тела. Самопроизвольное выведение пениса облегчает работу и не загрязняет рук. Если пенис приходится выводить, то правую руку слабыми вращательными движениями вводят в полость препуция, захватывают пенис позади головки и насколько можно извлекают его из крайней плоти медленно, без рывков. Затем левой рукой захватывают головку пениса через полотенце или кусок марли, а правой рукой направляют катетер в уретру.

Для катетеризации берут мужские катетеры длиной 90-120 см и толщиной 7-10 мм. Заметная задержка и остановка катетера бывают у изгиба мочевого канала в вырезке седалищной кости. В этом случае необходимо остановить продвижение катетера, вытянуть мандрен, чтобы катетер стал более эластичным. Умеренно надавливая пальцем снаружи ниже заднего прохода или из прямой кишки, помогают продвижению катетера.

Катетеризацию у свиней, коз и овец проводят так же, как у коров, но только под контролем пальца. Для катетеризации кобелей применяют катетеры длиной 30-45 см и толщиной 2-4 мм, верхушка которых овальной или колоколообразной формы. Для катетеризации мелких собак применяют тонкие медицинские катетеры.

При катетеризации кобелей правой рукой захватывают препуций спереди у живота, левой берут половой член и выводят его из препуциального мешка так, чтобы вся верхушка была видна, и закрепляют на время катетеризации большим, безымянным и малым пальцами левой руки, продвигая его вперед наружу, а указательным и средними пальцами оттягивают крайнюю плоть назад. Катетер вводят осторожно и особенно при проведении, где расположена кость полового члена.

У сук катетеризацию проводят так же, как у кобыл, катетером длиной 10-15 см. Для сук большого размера берут медицинский женский катетер или укороченный мужской катетер и катетеризацию проводят чаще всего в боковом положении животного.

Промывание мочевого пузыря показано для механической очистки слизистой оболочки мочевого пузыря от различных патологических отложений, при лечении конкретных болезней.

96

Мочевой катетер вводят животным по описанному выше ме-тплу Выпускают мочу, а затем при помощи резиновой трубки с воронкой или шприца вводят в мочевой пузырь антисегтиче-гкую жидкость и выводят ее, повторяя это несколько раз. Температура жидкости должна быть близкой к температуре тела животного. Промывать мочевой пузырь лучше часто и небольшими порциями воды с учетом общего состояния животного: у коров и лошадей - не более 500 мл, у мелких животных - не более 90_50 мл. Для промывания применяют следующие дезинфицирующие и антисептические средства в слабых разведениях: борная кислота, физиологический раствор хлористого натрия, бензойная и салициловая кислоты. При циститах после промывания теплым физиологическим раствором хлорида натрия или остуженной кипяченой водой применяют 0,1%-ные растворы калия перманга-ната, хинозола, хлорамина, 0,5%-ные растворы танина и протар-, гола, 3%-ный раствор борной кислоты и др. В качестве успокаивающих средств и для ослабления болезненного состояния применяют 5%-ный раствор антипирина в дозе 10-25 мл мелким и 50-100 мл крупным животным. Для воздействия на микрофлору показаны антисептические средства: стрептомицин, биомицин, пенициллин и др.

Контрольные вопросы

Основные приемы фиксации животных и техника безопасности.

Методы дапч лекарственных веществ.

Техника подкожной, внутривенной, внутримышечной и внутрибрюшин-ной инъекций.

Техника прокола рубца и введение лекарственных растворов в книжку.

Ротожелудочные зонды и техника зондирования желудка и рубца.

Методы введения магнитных зондов и колец.

Виды макроклизм и порядок их проведения.

Что такое катетеризация и какие виды катетеров используют?

В каких случаях проводят катетеризацию и промывают мочевой пузырь?

Данилевский В. М. и др.

БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Болезни этой системы у сельскохозяйственных животных встречаются как осложнения инфекционных и инвазионных, а также многих незаразных болезней. Нередко животные погибают вскоре после ликвидации основной болезни вследствие необратимых изменений в сердце и кровеносных сосудах.

В большинстве случаев причина сердечно-сосудистой недостаточности - функциональная слабость сердца, вызванная нарушением сократительной способности миокарда, однако при ряде болезней, особенно инфекционных, наиболее выраженной становится сосудистая недостаточность, которая может привести к коллапсу или шоку.

К основным общим симптомам сердечно-сосудистой недостаточности относят нарушения сердечного ритма, одышку, цианоз и отеки. При этом могут отмечаться тахикардия, ритм галопа, эмбриокардия, экстрасистолия, мерцательная аритмия, атрио-вентрикулярная блокада, блокада ножки предсердно-желудочко-вого пучка (Гиса) и сердечных проводящих миоцитов (волокон Пуркинье). Одышка возникает при повышенном раздражении дыхательного центра продолговатого мозга вследствие застоя крови в легких и накопления в ней углекислоты и других продуктов метаболизма. Цианоз характеризуется синим оттенком (синюшностью) видимых слизистых оболочек и кожи. Он развивается вследствие недостаточного насыщения кислородом крови в легких, а также повышенного потребления кислорода тканями при замедлении кровотока. Синий оттенок слизистых оболочек и кожи появляется от накопления в крови восстановленного гемоглобина, который имеет темный красновато-синий цвет. Отеки появляются одновременно с цианозом или несколько позже Основной причиной сердечных (застойных) отеков считается застой и повышение давления крови в венах и капиллярах. Другими причинами являются замедление кровотока и повышение пороз-ности стенок капилляров. Такие отеки чаще локализуются на нижних участках тела животного. При этом отечная жидкость (транссудат) в основном накапливается в подкожной клетчатке. Она может появиться и в серозных полостях. Сердечные отеки в отличие от отеков другого происхождения всегда симметричны, тестоватой консистенции (при давлении пальцем остается ямка).

98

безболезненны, без повышенной местной температуры. Сосудистые

отеки могут быть общими и местными. Последние, как правило, несимметричны.

В основу современной классификации болезней сердечнососудистой системы у животных положена классификация, предложенная Г. В. Домрачевым. Различают четыре группы болезней. болезни перикарда, миокарда, эндокарда и кровеносных сосудов. К первой группе относят перикардит (травматический и нетравматический) и гидроперикард (водянка сердечной сорочки). Ко второй группе отнесены миокардит, миокардоз (миокардио-дистрофия), миокардиофиброз и миокардиосклероз. Третья группа включает эндокардит и пороки сердца. Из болезней четвертой группы наиболее часто встречаются артериосклероз и тромбоз сосудов. Кроме того, в промышленных животноводческих комплексах регистрируют гипертоническую болезнь как осложнение невроза.

Перикардит (Pericarditis) - воспаление перикарда» которое может быть травматическим и нетравматическим, первичным и вторичным, острым и хроническим, очаговым и диффузным, серозным, фибринозным, геморрагическим, гнойным, гнилостным. Кроме того, перикардит бывает сухим (фибринозным) и выпот-ным (экссудативным).

Этиология. В большинстве случаев перикардит развивается как вторичный патологический процесс в виде осложнения других болезней, особенно инфекционных. У крупного рогатого скота часто наблюдается травматический перикардит как следствие травматического ретикулита (ретикулоперитонита), вызываемого острыми металлическими предметами, попадающими в -сетку с кормами. Инородные тела из сетки могут проникать в сторону сердца, повреждая при этом перикард и занося в полость сердечной сорочки патогенную микрофлору. Проникновению их способствуют сильные потуги во время отела коров, внезапное падение их, длительные и сильные тенезмы.

Первичный перикардит возникает при ослаблении организма под воздействием простудных факторов. В отдельных случаях он может быть травматическим (при колотых ранах грудной стенки, переломах ребер).

Патогенез. Различают две стадии в развитии перикардита. Сначала чаще возникает сухой (фибринозный) перикардит, переходящий затем в выпотной (эьссудативный) При сухом перикардите на перикарде откладывается фибрин, Который делаег поверхность листков перикарда шероховатой, что наряду с понижением пластичности воспаленного перикарда затрудняет работу сердца, обусловливая болевую реакцию животного. В дальнейшем возможны спайки и сраще-Ния листков перикарда. При обызвествлении перикарда говорят о «панцирном сердце»

Экссудативный перикардит характеризуется обильным выпотом жидкого Эксоудата в полость сердечной сорочки (до 20-25 л) При травматическом перикардите экссудат гнойный или чаще гнилостный - жидкий, желто-бурого цвета, Резкого гнилостного запаха При вскрытии павшего или вынужденно убитого животного в перикарде обычно находят острый металлический предмет (прово-

4» ОД

локу, гвоздь и др ). Часто обнаруживают атрофию миокарда Скопление экссудата в сердечной сорочке затрудняет диастолу сердца, что приводит к уменьшению сократительной силы миокарда и систолического объема сердца. При этом нарушается нагнетательная и присасывающая функции сердца

Накопление большого количества жидкого экссудата в полости сердечной сорочки вызывает сдавливание (тампонаду) сердца, чго резко нарушает гемодинамику в сердце и онанизме, ограничивает движения диафрагмы, обусловливая венозный застой в легких и печени Повышенное давление крови в венах и капиллярах ведет к появлению сердечных (застойных) отеков Наряду с повышением венозного кровяного давления снижается артериальное давление и замедляется кровоток. При перикардите, особенно травматическом, образующиеся продукты воспаления и разложения экссудата вызывают интоксикацию, повышение температуры тела, неЙтрофильный лейкоцитоз, нарушения функций других органов и систем организма.

С и м п т о м ы. У животных отмечают угнетение, понижение или погерю аппетта, продуктивности, работоспособное™, повышение температуры тела, тахикардию Лошади не ложатся, коровы избегают резких движений и част стоят с расставленными в стороны грудными конечноеями. При фибринозном перикардите сердечный толчок усилен, пальпация и перкуссия сердечной обласги вызывают болевую реакцию животного, тоны сердца сопровождаются перикардиальными шумами трения.

При экссудашвном перикардаге отмечают более резкую тахикардию (частога ритма сердца у коров при аравматическом перикардите достигает 120 и более), ослабление и диффузность сердечного толчка, смещение егб вверх, назад и вправо, увеличение и слияние областей относительного сердечного притупления и абсолютной тупости сердца, резкое ослабление гонов сердца, появление при травматическом перикардите перикардиальных шумов плеска (при гнилостном разложении экссудата и образовании в полости сердечной сорочки газов). При этом в верхней части сердечной области перкуссией усганавлявают тимпани-ческий звук. Тампонада сердца приводит к переполнению и напряжению яремных вен (рис. 19). Животное стой! с вытянутой вперед шеей и опущенной головой, широко расставленными в стороны грудными конечностями и развернугыми локтями, нередко стонет. Развиваются все основные симптомы сердечно-сосудистое недостаточности - нарушения ритма сердца, одышка, цианоз, отеки.

У крупного рогатого скота отеки чаще появляются в межчелюстном пространстве и области подгрудка (рис. 20). К застойным (сердечным) 01екам часто присоединяются и воспалительные с одновременным увеличением регионарных лимфатических узлов, особенно предлопаточных. Электрокардиограмма (ЭКГ) характеризуется резким снижением вольтажа всех зубцов, особенно в первом mведении от конечностей (рис. 21), появлением экстрасистолии и других сердечных аригмий. Артериальное давление понижено, а венозное - повышено (до 600 мм и более водяного столба), скорость кровотока уменьшена. Периферическая кровь характеризуется нейтрофильным лейкоцитозом с ре-

100

ческом перикардите,

генеративным или регенеративно-дегенеративным сдвигом ядра. В моче находят белок, протеозы, индикан. Часто отмечают гипотонию преджелудков и симптомы нарушения функций легких, печени и других органов.

Течение. Сухой перикардит нередко может сравнительно быстро закончиться выздор млением животного. Вьшотной перикардит, как правило, протекает более длительно и тяжело, часто с летальным исходом. Травматический перикардит протекает тяжело и длительно (от нескольких недель до нескольких месяцев). В отдельных случаях, при большой проникающей способности инородных тел, когда поражаются миокард и эндокард, процесс протекает быстро, в течение нескольких дней, и заканчивается летально. Очень редки случаи, когда инородный предмет выходит из полости перикарда через грудную стенку наружу. При этом вследствие деструктивных изменений перикарда животное полностью не выздоравливает.

Диагноз. Острый перикардит определяют на основании болезненности и шумов трения в сердечной области грудной клетки, усиленного сердечного толчка, тахикардии. Выпотной перикардит характеризуется смещением, ослаблением и диф-Фузностыо сердечного толчка, увеличением и слиянием областей относительно сердечного притупления и абсолютной тупости сердца, ослаблением и глухостью тонов, тахикардией, Шумами плеска, переполнением

вен, Рж 21. Э нжтрокардиограмма коровы при травматическом перикардите.

101

и Напряжением яремных отеками.

Ценные данные для диагностики можно получить рентгенологическим исследованием. При этом находят резкое увеличение и неподвижность тени сердца, нечеткость и уменьшение сердечно диафрагмального треугольника, просветление в верхней части сердечной области из-за наличия газов в сердечной сорочке. В сомнительных случаях делают диагностическую пункцию перикарда стерильной иглой в четвертом межреберье, слева, на середине между уровнем плечевого сустава и локтя. Лучше пользоваться иглой, применяемой для новокаиновых блокад (№ 14, диаметром 1 мм и длиной 120 мм).

Выпотной перикардит следует дифференцировать от водянки сердечной сорочки и выпотного плеврита. Сухой перикардит и начальную стадию выпотного перикардита надо отличать от сухого плеврита, а также острого миокардита и эндокардита. При водянке (в отличие от перикардита) отсутствует болезненность в области сердца и часто отмечают нормальную температуру тела, для выпотного плеврита характерна горизонтальная линия притупления.

При сухом плеврите шумы трения совпадают с фазами дыхания. Миокардит и эндокардит характеризуются своими типичными симптомами. Наиболее четко дифференцируют выпотной перикардит и гидроперккард по результатам диагностической пункции перикарда: при гидроперикарде получают транссудат, который отличается от экссудата, получаемого при перикардите, меньшей относительной плотностью (менее 1,016) и меньшим содержанием белка (1-3%).

Прогноз. При перикардите осторожный и зависит в случаях нетравматической природы от основной болезни. Для травматического перикардита крупного рогатого скота прогноз, как правило, неблагоприятный.

Лечение. При вторичном нетравматическом перикардите лечение направлено на ликвидацию основной болезни. В начале развития перикардита назначают холод на область сердца, в рационе уменьшают количество объемистых кормов и ограничивают водопой. Для рассасывания экссудата применяют мочегонные средства, йодистые препараты. Назначают также кофеин, глюкозу, сульфаниламидные препараты, антибиотики. Из мочегонных средств вводят внутрь калия ацетат (крупным животным 20-60 р, мелкому рогатому скоту 5-10, свиньям 2-5, собакам 0,5-2 г), калия нитрат (крупным животным 6-15 г, мелкому рогатому скоту и свиньям 1-3, собакам 0,2-0,5 г), теобромин (крупным животным 5-10 г, мелкому рогатому скоту и свиньям 0,5-2, собакам 0,1-0,2 г). Кальцийодин (йодистый препарат) применяют внутрь (крупным животным 2-10 г, мелким 0,2-1 г). Кофеин-бензоат натрия или кофеин-салицилат натрия вводят подкожно (крупным животным 2-5 г, мелкому рогатому скоту и свиньям 0,5-1,5, собакам и лисицам 0,1-0,3 г). Глюкозу вводят внутривенно в 30-40% -ном водном растворе (крупным

102

животным 30-150 г, мелкому рогатому скоту 10-30, собакам 2-8, лисицам 1-5 г, из расчета на сухое вещество). Стрептоцид, норсульфазол, сульфазин, сульфадимезин, сульфацил, этазол и другие сульфаниламиды назначают внутрь (крупным животным 5-20 г, а мелким 0,5-5 г, из расчета 0,02-0,04 г/кг массы тела). Бензилпенициллина натриевая, бензилпенициллина калиевая соли, бициллин, эфициллин, алмециллин, стрептомицина сульфат и другие антибиотики вводят внутримышечно с учетом дозы для животных разного вида и возраста, а также кратности и длительности применения. Например, бензилпенициллина натриевую соль назначают внутримышечно, из расчета на 1 кг массы тела: 5-10 тыс. ЕД крупному рогатому скоту, 3-4 тыс. лошадям, 4-10 тыс. овцам и 10-20 тыс. ЕД свиньям.

Профилактика. Необходимо своевременно лечить животных от первичной болезни, устранять простудные факторы и повышать естественную резистентность организма. Для профилактики травматического перикардита у крупного рогатого скота проводят разъяснительную работу среди животноводов. Сыпучие корма пропускают через электромагнитные установки, распаковывают тюки сена, соломы специальными щипцами на изолированной от животных площадке. Не следует допускать выпас животных на засоренных металлическими предметами пастбищах. Организуют полноценное минерально-витаминное кормление животных. В неблагополучных хозяйствах большое профилактическое значение имеет периодическое применение магнитных зондов, а также магнитных колец и ловушек, вводимых в сетку.

Миокардит (Myocarditis) ~- воспаление миокарда. Он может быть первичным и вторичным, острым и хроническим, очаговым и диффузным.

Этиология. Миокардит чаще развивается как вторичное заболевание в виде осложнения инфекционных, паразигарных и незаразных болезней. Он бывает при микозах и микотоксикозах.

Патогенез. Воспалительный процесс в миокарде возникает при воздействии на него бактерий, вирусов, токсинов и протекает в большинстве случаев по типу аллергического воспаления. Нередко миокардит развивается в виде вторичной органоспецифической аутоиммунной патологии, когда повреждаются определенные органы и ткани, в частности миокард. При этом в результате иммунного ответа на аутоантигены образуются аутоантитела и сенсибилизированные лимфоциты, играющие главную роль в реакциях повреждения.

В начале болезни преобладают процессы экссудации и набухания волокон сердечной мышцы, позже появляются альтеративно-пролиферативные процессы. По Г. В. Домрачеву, различают два периода в развитии миокардита, В первый период, когда миокард еще мало изменен, резко усиливаются сокращения сердца и учащается пульс, что сопровождается повышением артериального давления и ускорением кровотока. Во втором периоде, когда в миокарде возникают дистрофические и деструктивные изменения, сокращения сердца ослабевают, что ведет к снижению артериального и повышению венозного давления, замедлению кровотока с последующим появлением одышки, цианоза, сердечных отеков и более выраженному нарушению ритма сердца.

Патологоанатомическим исследованием обнаруживают набухание миокарда, который на разрезе приобретает красный цвег, нередко с наличием кровоизлия-

103

ний. При выраженных деструктивных изменениях сердечная мышца по цвету напоминает вареное мясо, становится дряблой и легко разрывается,

Симптомы. Температура тела повышена, животное угнетено, аппетит резко понижен или потерян, продуктивность, работоспособность животного в значительной степени понижены. В первый период болезни выявляют тахикардию, эксграсистолию, усиленный и часто стучащий сердечный толчок, усиленные тоны сердца, особенно первый. Артериальное давление повышено, кровоток ускорен. ЭКГ характеризуется резким увеличением зубцов Р, R и особенно Т, укорочением интервалов PQ и QT, нередко смещением и деформацией сегмента S1, экстрасистолами (рис. 22).

Во втором периоде болезни выявляют все основные симптомы сердечно-сосудистой недостаточности. Пульс становится малым, слабого наполнения, сердечный толчок и тоны сердца ослаблены. Нередко отмечают ритм галопа, эмбриокардию и функциональные эндокардиальные шумы, которые возникают вследствие диля-тации желудочков сердца и относительной недостаточности атрио-вентрикулярных клапанов или же вследствие понижения тонуса и расширения мышечных колец аорты, легочной артерии. На ЭКГ отмечают снижение зубцов, расширение и деформацию комплекса QRS, расширение зубца Т, относительное удлинение интервалов PQ и QT, смещение и деформацию сегмента ST, более выраженное нарушение функции возбудимости в виде, например, мерцательной аритмии (рис. 23), а при более длительном течении болезни - аритмии от нарушения функции проводимости.

При миокардите нарушаются функции других органов и систем организма. В крови отмечают нейтрофильный лейкоцитоз, а также часто эозинофилию, характерную для болезни аллергической природы.

Рис. 22. Электрокардиограмма лошади при миокардите. 104

Течение. Острое течение зависит от тяжести и продолжительности основной болезни и длится от нескольких дней до нескольких недель. В тяжелых случаях острый миокардит может закончиться либо параличом сердца и гибелью животного, либо миокардиофиброзом (миокардиосклерозом), приводящим нередко к полной потере продуктивности и работоспособности.

99999999999999999999�

Диагноз- Ставят на основании наиболее характерных симптомов того или иного периода развития миокардита. Большое диагностическое значение имеют данные электрокардиографии, позволяющие с достаточной объективностью определять период развития болезни и судить о прогнозе ее.

Для диагностики миокардита применяют следующую функциональную пробу: делают небольшую проводку животного, после чего внимательно следят за частотой пульса. При миокардите пульс продолжает учащаться после прекращения движения животного в течение 2-5 минут, что указывает на повышенную возбудимость рецепторного аппарата сердца. Усиление сердечных сокращений во время этой пробы вызывает дополнительное раздражение рецепторов миокарда, что и обусловливает учащение пульса после прекращения движений у животных, больных миокардитом.

Миокардит надо дифференцировать от перикардита, эндокардита и миокардоза. Сухой перикардит отличается от миокардита характерными шумами трения перикарда, а выпотной-синдромом тампонады сердца и часто шумами плеска. Эндокардит отличают по наличию стойких эндокардиальных шумов. Нелегко дифференцировать миокардит, особенно во втором периоде развития, от миокардоза (см. миокардоз).

Прогноз. При миокардите в большинстве случаев зависит от характера и тяжесги течения основной болезни. При раннем эффекгивном лечении миокардит может закончиться выздоровлением животного с полным восстановлением продуктивности, работоспособности. Нередки и такие случаи, когда животное погибает не от основного заболевания, а от тяжелой формы осложнения миокардитом. Часто миокардит завершается миокардио-фиброзом, что делает животных малопродуктивными или неработоспособными.

Лечение. Животным предоставляют полный покой, защищая их от яркого света и шумов. Применяют холод на сердечную область в виде резинового мешка со льдом или холодной водой. В тяжелых случаях назначают ингаляцию кислорода (80-120 л крупным животным и 10-15 - мелким, со скоростью 10-

105

15 л в минуту). Кислород можно вводить и подкожно (6-10 л крупным и 0,5-1 - мелким животным).

В начале развития острого миокардита весьма эффективно применение противоаллергических средств: натрия салицилата (внутрь крупному рогатому скоту 15-75 г, лошадям - 10-50, мелкому рогатому скоту - 5-10, свиньям - 2-5, собакам — 0,2-2 г или внутривенно в виде 10%-ного раствора крупному рогатому скоту 10-20, лошадям - 5-15 г, из расчета на сухое вещество), амидопирина (внутрь крупным животным 30-50, мелким - 0,3-10 г), кальция хлорида или глюконата (внугри-венно в виде 10%-ного раствора, из расчета 15-40 г сухого вещества крупному рогатому скоту, 10-30 - лошадям, 1-3 -мелкому рогатому скоту, 0,2-2 г собакам), гормональных препаратов - кортикотропина, кортизона и его производных (внутримышечно).

При миокардите аутоиммунного происхождения применяют внутримышечно антилимфоцитарную сыворотку и антилимфо-цитарный глобулин в дозе 1-2 мл/кг массы тела, а также кортизон или гидрокоргизон (по 10-15 мл крупным животным).

Назначают глюкозу (внутривенно в виде 30-40%-ного раствора по 30-150 г крупному рогатому скоту и лошадям, 10-30 - мелкому рогатому скоту, 2-8 - собакам, 1-5 г лисицам и песцам, из расчета на сухое вещество) и противомикробйые средства (сульфаниламидные препараты, антибиотики — см. лечение при перикардите). Показаны также кофеин, а при резко выраженной тахикардии - камфора, коразол, кордиамин. Кофеин-бензоат натрия или кофеин-салицилат натрия применяют животным подкожно и внутрь в тех же дозах, что и при перикардите. Камфору вводят подкожно в виде 20%-ного масляного раствора для инъекций (20-40 мл крупным животным, 3-6 - мелкому рогатому скоту и свиньям, 1-2- собакам, 0,5-1 мл лисицам). Подкожно также вводят коразол (0,5-2 г крупным животным, 0,05-0,1 -мелкому рогатому скоту и свиньям) и кордиамин (15-20 мл крупным и 2-4 - мелким животным). В меньших дозах коразол и кордиамин можно вводить внутривенно.

Применение препаратов наперстянки и других сердечных гликозидов при остром миокардите противопоказано, так как они резко усиливают и учащают сокращения сердца, что может привести к его параличу.

При лечении высокоценных животных (племенных, спортивных лошадей, служебных собак и др.) назначают кокарбоксилазу, курантил (дипиридамол) или интенкордин (карбокромен), обзи-дан (анаприлин).

Профилактика. Необходимо своевременно лечить животных при первичных болезнях с применением противоаллергических и дезйнтоксикарционных средств.

М и о к а р д о з (миокардиодистрофия) - Myocardosis (Myo-cardiodystrophia) - заболевание миокарда, характеризующееся

106

дистрофическими процессами в сердечной мышце. Различают условно две клинические формы его - миокардиодистрофию без выраженных деструктивных изменений и миокардиодистрофию с выраженными деструктивными изменениями миокарда.

Этиология. Миокардоз чаще возникает как вторичное заболевание в виде осложнения других болезней, прежде всего тех, которые сопровождаются расстройством обмена веществ и интоксикацией организма. В крупных специализированных животноводческих комплексах возникновению миокардоза способствуют стрессовые факторы - гипокинезия, скученность животных, однообразное кормление сухими кормами, частые перегруппировки, нарушения микроклимата, шумы работающих механизмов, превышающие 60 децибелов.

Патогенез. Болезнь развивается вследствие нарушения кровоснабжения миокарда и расстройства трофики его. Вначале изменяются биохимические и биоэнергетические процессы в сердечной мышце, а затем появляются деструктивные изменения ее. В патологический процесс часто вовлекаются проводящая и нервная системы сердца. Понижается сократительная способность миокарда, что ведет к снижению артериального, повышению венозного давления и замедлению кровотока. Появляются аритмия сердца, одышка, цианоз, сердечные (застойные) отеки. Часто возникает венозный застой в печени и портальной системе, нарушаются функции других систем и органов.

При миокардиодистрофия без выраженных деструкгивных изменений сердечной мышцы расстройство трофики ее выявляют только электрокардиографическим и гистохимическим исследованиями. Миокардиодистрофия с выраженными деструктивными изменениями миокарда характеризуется соответствующими данными ЭКГ, бледностью и дряблостью его, сглаженностью рисунка на разрезе. В тяжелых случаях болезни миокард приобретает цвет вареного мяса и легко разрывается. При гистологическом исследовании чаще выявляют зернистую или жировую дистрофию сердечной мышцы.

Симптомы. Отмечают ряд общих симптомов болезни: понижение аппетита, продуктивности, работоспособности, мышечного тонуса (отвисание нижней губы, малая подвижность крыльев носа, ушей, полузакрытые глаза), расстройство периферического кровообращения (частое переступание конечностями и сниженный тургор кожи), нарушения ритма сердца, одышка, цианоз, отеки.

Миокардиодистрофия без выраженных деструктивных изме нений миокарда клинически проявляется тахикардией, ослаблением сердечного толчка, усилением, расщеплением или раздвоением первого и ослаблением второго тонов сердца, нарушением функции проводимости его (чаще в виде атриовентрикулярной блокады), понижением артериального и повышением венозного Давления, замедлением кровотока. На ЭКГ отмечают расширение и деформацию зубца Т, смещение сегмента ST, относительное Удлинение интервалов PQ и QT (рис. 24).

При миокардиодистрофии с выраженными деструктивными изменениями мышцы сердца выявляют более резкую тахикардию, ослабление и часто диффузность сердечного толчка, слабые и глухие тоны сердца, резкое снижение артериального и повыше-

107

Рис. 24. Электрокардиограмма коровы при миокардозе.

ние венозного давления, замедление кровотока. ЭКГ показывает малый вольтаж зубцов, расширение зубца Т, расширение и деформацию комплекса QRS, относительное удлинение интервалов PQ и QT, часто атриовешрикулярную блокаду, блокаду ножки предсердно-желудочкового пучка или сердечных проводящих миоцитов.

По данным Н. А Уразаева, при миокардозе выявляют характерные изменения фонокардиограммы - увеличение продолжительности тонов сердца, особенно первого, удлинение интервала от начала первого до начала второго тона, что показывает понижение сократительной способности миокарда. Отмечают также снижение частоты первого тона, появление третьего и пятого тонов, вызванное значительным понижением тонуса сердечной мышцы.

При миокардозе нарушаются функции легких, печени, пищеварительной и нервной систем.

Течение. Зависит от длительности и интенсивности действия этиологических факторов, вызвавших миокардоз, а также от клинической формы и стадии развития болезни.

Диагноз. Ставят на основании наиболее характерных симптомов той или иной клинической формы миокардоза с учетом данных электрокардиографии, фонокардиографии, измерения кровяного давления и скорости кровотока.

Миокардоз следует дифференцировать прежде всего от миокардита и миокардиофиброза (миокардиосклероза). Наиболее трудно дифференцировать его от второго периода развития миокардита. При миокардозе в отличие от миокардита общее состояние животного меньше изменено. Температура тела нормальная, нет болезненности в сердечной области, частота сердечных сокращений соответствует верхним пределам физиологических колебаний или несколько увеличена по сравнению с выраженной тахи-

108

кардией при миокардите. Если для миокардита более характерны аритмии сердца вследствие нарушения функции возбудимости (экстрасистолия, мерцательная аритмия), то для миокардоза -аритмии от нарушения функции проводимости (атриовентрику-лярная блокада, блокада ножки предсердно-желудочкового пучка). При миокардите застойные отеки развиваются быстро и в тяжелых случаях заболевания резко выражены, а при миокар-дозе они развиваются медленнее, выражены слабее, часто имеют перемежающийся характер.

Прогноз. При миокардозе осторожный, обусловливается клинической формой, стадией развития заболевания мышцы сердца, а также характером и тяжестью основной болезни.

Лечение. Больным животным предоставляют покой или переводят их на легкую работу. Рацион необходимо сбалансировать по содержанию и соотношению основных питательных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов. Организуют регулярный моцион.

Назначают глюкозу, аскорбиновую кислоту, кофеин, камфору, кордиамин, коразол (см. лечение при миокардите), а также сердечные гликозиды - препараты ландыша, наперстянки, горицвета (адониса), строфанта, желтушника.

Настойку ландыша вводят внутрь (крупному рогатому скоту и лошадям - 10-25 мл, овцам и козам - 5-10, свиньям -2-5, собакам и лисицам - 0,5-1 мл).

При выраженной недостаточности кровообращения внутривенно вводят 0,06%-ный раствор коргликона (крупным животным - 3-10, мелким - 0,5-1 мл). Вводят медленно вместе с 10-20%-ным раствором глюкозы (1 : 20).

Гитален вводят подкожно (крупным животным 1-5, а мелким - 0,2-0,5 мл) или внутрь (5-10 мл крупным животным и 1-5 - мелким). Дигален-нео применяют внутрь (крупному рогатому скоту - 25-70 мл, лошадям - 15-50, мелкому рогатому скоту - 5-15, собакам и лисицам - 0,5-1 мл). Ланто-зид (целанид, изоланид) также применяют внутрь (2-5 мл крупным и 0,1-0,5 -мелким животным).

Препарат горицвета - адонизид назначают внутрь (20-40 мл крупным животным, 1-10- мелкому рогатому скоту, 0,5-0,8 - свиньям, 0,5-4 мл собакам) или подкожно, внутримышечно (1-5 мл крупному рогатому скоту, 1-Ю - лошадям, 1-3- мелкому рогатому скоту, 0,2-2 - свиньям, 0,05-1 мл собакам). Другой препарат горицвета - кордиазид вводят внутрь в тех же дозах, что и адонизид.

Настойку строфанта вводят внутривенно, медленно, с 10%-ным раствором глюкозы 1 : 20 (крупному рогатому скоту и лошадям _ 0,3-2, собакам -0,01-0,1 мл) или внутрь (10-30 мл крупному рогатому скоту и лошадям, 3-8 - мелкому рогатому скоту, 2-5 - свиньям, 0,2-1 мл собакам). Строфантин вводят внутривенно в смеси с 10-20%-ным раствором глюкозы или изо-

109

тоническим раствором натрия хлорида 1 j 10 или I I 20 (крупному рогатому скоту и лошадям - 0,005-0,015 г, или 10-15 мл 0,05%-ного раствора, собакам - 0,0002-0,0005 г, или 0,4-1 мл 0,05%-ного раствора).

Препарат желтушника - эризимин применяют в виде 0,033%-ного раствора, специально приготовленного для инъекций (в ампулах), вводят внутривенно, медленно, в смеси с 10-20%-ным раствором глюкозы или изотоническим раствором натри* хлорида 1 : 10 или 1 : 20 (крупному рогатому скоту и лошадям - 10-20, собакам - 0,3-1 мл). Строфантин и эризимин не следует применять при резко выраженных диффузных деструктивных изменениях миокарда.

При миокардозе показаны анаболические препараты, нормализующие и улучшающие биохимические и биоэнергетические процессы в сердечной мышце. Назначают тиамин, рибофлавин, пиридоксин и другие витамины группы В, а также кокарбокси-лазу, соли калия.

Профилактика. Организуют полноценное кормление и систематический активный моцион животных, своевременно снимают интоксикацию при первичных болезнях. Большое значение в профилактике миокардоза имеет диспансеризация, позволяющая проводить раннюю диагностику и предупреждать нарушения обмена веществ в организме животных. В целях профилактики патологии обмена веществ и расстройств нейрогуморальной регуляции функций сердечно-сосудистой системы в животноводческих комплексах необходимо создавать нормальные условия содержания и кормления животных, не допуская прежде всего гипокинезии и устраняя или снижая до минимума другие стрессовые факторы.

Миокардиофиброз, миокардиосклероз

(Myocardiofibrosis, Myocardiosclerosis) характеризуется разрастанием соединительной (фиброзной) ткани в миокарде и уплотнением его. При миокардиофиброзе разрастается фиброзная ткань мехду мышечными волокнами, а при миокардиосклерозе - преимущественно по ходу коронарных сосудов. Эта болезнь нередко сопровождается артериосклерозом, особенно у старых животных.

Этиология. Болезнь чаще возникает как осложнение миокардита или миокардоза, однако может развиться и самостоятельно при поражении коронарных сосудов и длительном нарушении кровоснабжения миокарда.

Патогенез. Соединительная (фиброзная) ткань в миокарде развивается вследствие воспалительных или дистрофических процессов. Это вызывает сдавливание неизменных участков сердечной мышцы, нарушение трофики их, что приводит к деструктивным изменениям и замещению миокарда фиброзной тканью. В тяжелых случаях может произойти обызвествление его (чаще папиллярных мышц) Уплотненная сердечная мышца в значительной степени теряет сократительную способность, что вызывает нарушение гемодинамики в организме. Развивается сердечно-сосудистая недостаточность, симптомы которой выявляются

ПО

вначале после физической нагрузки, а затем и в покое. При наличии артериосклероза появляется артериальная гипертония.

При патологоанатомическом исследовании находят уплотнение миокарда с наличием в нем серовато-белых полосок (тяжей) соединительной ткани Коронарные сосуды уплотнены, утолщены, просвет их сужен. В тяжелых случаях обнаруживают очаги обызвествления в миокарде.

С и м п т о м ы. При легкой форме болезни животное в покое мало отличается от здорового. После физической нагрузки у больного животного отмечают быструю утомляемость, нарушение ритма сердечных сокращений, одышку и цианоз видимых слизистых оболочек. При тяжелой форме болезни симптомы сердечнососудистой недостаточности выявляются и в покое. Первый тон сердца приглушен, ослаблен, часто удлинен, расщеплен или раздвоен. Второй тон в одних случаях ослаблен, а в других (при повышении артериального давления) - усилен и акцентирован на аорте или легочной артерии. Венозное давление чаще повышено, кровоток замедлен. ЭКГ характеризуется снижением зубцов и значительным удлинением интервалов PQ, QT, а также расширением и деформацией комплекса QRS и зубца Т (рис. 25). Иногда отмечается смещение сегмента ST.

При миокардиофиброзе (миокардиосклерозе) нарушаются функции других органов и систем. Нередко развивается застойный катар бронхов и кишечника с появлением соответствующих симптомов.

Течение. Болезнь протекает хронически и длится месяцами и годами.

Диагноз. Ставят на основании характерных симптомов и функциональной пробы, заключающейся в прогонке животного в течение 10 мин и подсчете пульса до и после прогонки. При миокардиофиброзе (миокардиосклерозе) пульс учащается более резко, чем у здоровых животных, и приходит к исходным цифрам через более длительный промежуток времени. При дифференциальной диагностике необходимо иметь в виду прежде всего миокардоз и миокардит.

Прогноз. Чаще осторожный, а в тяжелых случаях неблагоприятный.

Лечение. Организуют полноценное кормление, хороший уход за животным и регулярный моцион. Периодически назначают сердечные гликозиды (см. лечение при миокардозе). В тяжелых случаях препараты их особенно строфанта, не применяют или используют с большой осторожностью. Показаны также глюкоза, камфорное масло, кордиамин, коразол, мочегонные средства (см. лечение при перикардите). Назначают массаж конечностей.

Q Т Q Т Ц Т Q Т

Рис. 25. Электрокардиограмма лошади при миокардиофиброзе.

01

При нарушении функций других органов и систем проводят симптоматическое лечение.

Профилактика. Необходимо предупреждать миокардит, миокардоз, а в случае возникновения этих болезней своевременно лечить животных. Следует организовать полноценное кормление, регулярный моцион и правильную эксплуатацию животных.

Эндокардит (Endocarditis) - воспаление эндокарда. Он может быть острым и хроническим, клапанным и пристеночным, бородавчатым (endocarditis verrucosa) и язвенным (endocarditis ulcerosa).

Этиология. Эндокардит чаще развивается как вторичное заболевание инфекционно-токсического происхождения. Он может возникать так же, как осложнение миокардита. Нередко бывает эндокардит аллергической природы.

Патогенез. Под воздействием патогенных бактерий, вирусов и их токсинов в эндокарде развиваются воспалительные процессы, которые затем осложняются деструктивными и некротическими изменениями. Чаще поражаются клапаны сердца, а воспалительный процесс начинается с поверхностей клапанов, обращенных к току крови. Например, клапаны аорты и легочной артерии чаще поражаются со стороны желудочков, а атриовентрикулярные клапаны - со стороны предсердий. Позже воспалительный процесс может перейти на сухожильные нити, папиллярные мышцы и пристеночный эндокард.

В зависимости от интенсивности действия этиологического фактора может развиваться бородавчатый или язвенный эндокардит. При бородавчатом эндокардите патологический процесс протекает в виде-поверхностного воспаления с явлениями десгрукции и некроза верхнего слоя эндокарда. На но > -рхносги клапанов откладываются фибрин, тромбоциты, лейкоциты, затем эы тромбо-тические массы организуются и превращаются в округлые разращения в виде бородавок, располагающихся чаще на местах смыкания клапанов. При этом может произойти срастание створок клапанов. Все это ведет к деформации клапанов и нарушению их функций, в результате чего возникав! расс1Роиство гемодинамики в сердце и организме. Нередко болезнь осложняется пороком сердца.

При язвенном эндокардите преобладают некротические процессы, вызываюшие повреждение клапанов и пристеночного эндокарда с образованием язв, покрытых рыхлыми фибринозными тромбами. Патологические процессы часто приводят к деформации и даже перфорации клапанов. Язвенный эндокардит в отличие от бородавчатого протекает злокачественно и часто осложняется эмболией кровеносных сосудов, эндоартериитом, септикопиемией, пороком сердца. В случае эмболии сосудов мозга при отторжении пораженных участков эндокарда может наступить внезапная гибель животного. Нередко возникают метастатические поражения других органов, процесс может перейти на миокард и перикард, приводя к панкардиту.

При хроническом эндокардите нередко в пораженных участках эндокарда разрастается соединительная ткань, что приводит к сморщиванию, утолщению и деформации клапанов, а иногда даже к сращению их створок. Так эндокардит осложняется пороком сердца, характеризующимся недостаточностью клапанов или сужением отверстий в сердце.

Патологоанатомическим исследованием при бородавчатом эндокардите обнаруживают своеобразные сероватые или красновато-серые разращения на клапанах или пристеночном эндокарде, деформацию, а иногда сращение створок клапанов. При язвенном эндокардите находят язвы на клапанах или пристеночном эндокарде, покрытые фибринозными тромбами. Нередко отмечают перфорацию клапанов, эмболию кровеносных сосудов и изменения, характерные для септикопиемии,

112

Симптомы. Отмечают угнетение, а при тяжелом течении язвенного эндокардита - сопорозное состояние, отказ от корма, резкое снижение или потерю продуктивности, работоспособности, тахикардию, повышение температуры тела. Чаще бывает послабляющая лихорадка. Сердечный толчок при остром эндс::=рдите усилен. Тоны сердца вначале усилены, особенно первый, затем ослабевают, приобретают глухость и часто сопровождаются эндо-кардиальными шумами. В отличие от бородавчатого при язвенном эндокардите изменяются интенсивность и характер эндо-кардиального шума на протяжении сравнительна короткого течения болезни. Нарушение функций клапанного аппарата при эндокардите вызывает расстройство функций не только сердца, но и других органов и систем организма (легких, печени, почек, пищеварительной и нервной систем). При язвенном эндокардите вследствие эмболии сосудов могут быть кровоизлияния на коже, видимых слизистых оболочках, а также симптомы поражения мозга и других органов.

Исследованием периферической крови при эндокардите часто выявляют нейтрофильный лейкоцитоз, а иногда изменения, характерные для сепсиса.

Течение. Острый эндокардит продолжается от нескольких дней до нескольких недель. Затем процесс может перейти в хронический, часто ведущий к пороку сердца. Нередко острый эндокардит осложняется миокардитом.

Диагноз. Острый эндокардит в начале развития характеризуется следующими основными симптомами: выраженное угнетение, аппетит понижен или отсутствует, температура тела повышена, тахикардия, сердечный толчок и тоны сердца усилены, часто - эндокардиальные шумы. Язвенный эндокардит отличается от бородавчатого злокачественным течением.

Хронический эндокардит трудно дифференцировать от того или иного порока сердца. В дифференциальном отношении следует иметь в виду также миокардит и сухой перикардит. При эндокардите чаще, чем при микоардите, отмечают эндокардиальные шумы. Сухой перикардит отличается характерными для него шумами трения. Ценные данные для дифференциального диагноза получают при электрокардиографическом исследовании.

Прогноз. При язвенном эндокардите прогноз чаще неблагоприятный, а при бородавчатом - осторожный. Патологические процессы при эндокардите нередко приводят к порокам сердца.

Лечение. Назначают покой, противомикробные средства. При эндокардите аллергической природы применяют противоаллергические средства: натрия салицилат, амидопирин, кальция хлорид или глюконат, димедрол, супрастин, диазолин, тавегил, кортикотропин, кортизон и его производные. Показаны также камфорная сыворотка по И. И. Кадыкову (на одно внутривенное введение крупным животным: камфоры -. 1 р, спирта этилового

113

96° - 75, глюкозы - 15 г, изотонического раствора натрия хлорида - 1500 мл), кофеин, препараты ландыша, горицвета (см. лечение при болезнях миокарда).

Профилактика. Необходимо проводить раннюю диагностику инфекционных и септических болезней и предупреждать осложнение их эндокардитом путем своевременного и полного лечения животных.

Пороки сердца (Vitia cordis) характеризуются морфологическими изменениями клапанного аппарата сердца, ведущими к сужению отверстий или недостаточности клапанов. Они чаще возникают как осложнение эндокардита. Такие пороки сердца называются приобретенными. Значительно реже у животных встречаются врожденные пороки сердца, обусловленные аномалией развития его (нарушение развития перегородок между предсердиями и желудочками, открытый боталлов проток, сужение отверстий в сердце, недоразвитие клапанов).

Приобретенные пороки чаще отмечают у собак, лошадей, свиней, птиц, реже у крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов.

Основной симптом порока сердца - стойкий эндокардиаль-ный шум. По происхождению все шумы при пороках сердца стено-тические, так как возникают вследствие турбулентного (вихревого) движения крови при прохождении ее через суженное отверстие в сердце, В зависимости от степени и характера поражения клапанного аппарата сердца (деформация, утолщение, перфорация, срастание, отрывы клапанов, опухоли) шумы могут быть дующими, жужжащими, скребущими, стонущими. При этом следует иметь в виду, что интенсивность эндокардиального шума не всегда соответствует тяжести порока сердца. Иногда при пороке сердца пальпацией устанавливают своеобразное дрожание сердечной области. Оно возникает вследствие вибрации пораженных клапанов и сосудов.

В связи с наличием в сердце четырех отверстий и четырех клапанов различают восемь простых пороков сердца, которые получили такое название в отличие от сложных и комбинированных пороков. Сложный порок характеризуется сочетанием сужений отверстия и недостаточности клапана, закрывающего это отверстие. При комбинированном пороке отмечают сужение отверстий или недостаточность клапанов одновременно в различных отделах сердца.

Для диагностики пороков сердца у животных, которая наиболее полно разработана советскими учеными Г. В. Домрачевым и В. И. Зайцевым, необходимо прежде всего установить стойкий эндокардиальный шум, совпадение его с определенной фазой сердечной деятельности (систолой или диастолой) и место наилучшей слышимости этого шума (punctum optimum).

Порок считается компенсированным, если нет нарушений гемодинамики в организме, о чем свидетельствует отсутствие основных симптомов сердечно-сосудистой недостаточности - нарушения ритма сердца, одышки, цианоза, отеков.

114

Сужение левого атриовентрикулярного отверстия. В конце диастолы кровь проходит из левого предсердия в левый желудочек через суженное отверстие, образуя пресистолический шум, возникающий перед систолой желудочков. Наиболее отчетливо шум слышен в пункте оптимума двустворчатого клапана (слева, у лошадей и собак - в пятом межреберье, у жвачных животных и свиней - четвертом).

В связи с переполнением кровью левого предсердия и застоем ее в малом круге кровообращения появляется расширение, а затем гипертрофия левого предсердия и правого желудочка. Первый тон хлопающий, так как в левый желудочек поступает мало крови. Порок, чаще встречающийся у лошадей, компенсируется плохо. При декомпенсации расширяется левое предсердие, застаивается кровь в малом круге кровообращения, что ведет к одышке, цианозу, хроническому катару бронхов. При этом пороке снижено артериальное давление вследствие уменьшения диасто-лического наполнения левого желудочка. Пульс учащен, малой волны, слабого наполнения, могут быть экстрасистолия, мерцательная аритмия.

Сужение правого атриовентрикулярного отверстия. В конце диастолы кровь проходит из правого предсердия в правый желудочек через суженное отверстие и образует пресистолический шум, возникающий перед систолой желудочков. Он наиболее выражен в пункте оптимума трехстворчатого клапана (справа, у лошадей, собак, крупного рогатого скота, овец, коз - в четвертом межреберье, у верблюдов, северных оленей и свиней -в третьем). Вследствие стеноза правого атриовентрикулярного отверстия правое предсердие переполняется кровью и происходит застой ее в большом круге кровообращения. Это ведет к расширению, а затем гипетрофии правого предсердия и левого желудочка. Первый тон хлопающий из-за недостаточного наполнения кровью правого желудочка. Порок чаще бывает у коров, коз, птиц, компенсируется плохо. При декомпенсации расширяется правое предсердие, происходит застой крови в венах большого круга кровообращения, что проявляется сильным наполнением вен, отеками, цианозом, венозной гиперемией печени.

Недостаточность двустворчатого клапана. При недостаточности двустворчатого (митрального) клапана кровь во время систолы левого желудочка частично возвращается в левое предсердие. При этом вследствие прохождения ее между неплотно прикрытыми створками клапана образуется систолический шум в пункте оптимума двустворчатого клапана (слева, у лошадей, собак - в пятом межреберье, у жвачных животных и свиней - в четвертом).

В левое предсердие кровь поступает не только из легочных вен, но и из левого желудочка, что ведет к переполнению его и расширению. В период диастолы желудочков кровь из переполненного левого предсердия поступает в увеличенном количестве в левый желудочек, вызывая расширение его. В последующем

115

развивается гипертрофия левого предсердия и левого желудочка.

Гипертрофированное предсердие не может долго поддерживать нормальное кровообращение, поэтому возникает застой крови в малом круге, что приводит к гипертрофии правого желудочка. Этот порок сердца чаще отмечается у лошадей, собак, свиней. При декомпенсации левое предсердие расширяется, отмечается застой крови в малом круге кровообращения с появлением одышки, цианоза, хронического катара бронхов, отека легких. Пульс малой волны, слабого наполнения, сердечный толчок усилен.

Недостаточность трехстворчатого клапана. При систоле правого желудочка кровь частично проходит обратно в правое предсердие через недостаточно закрытое правое атриовентрикулярное отверстие, что обусловливает появление систолического шума в пункте оптимума трехстворчатого клапана (справа, у лошадей, собак, крупного рогатого скота, овец и коз - в червергом межреберье, у верблюдов, северных оленей и свиней — в третьем).

При застое крови в правом предсердии и правом желудочке возникает расширение, а затем гипертрофия этих отделов сердца. Порок чаще отмечают у коров, собак, компенсируется плохо. При декомпенсации расширяется правое предсердие, возникает застой крови в венах большого круга кровообращения, особенно в портальной системе. Появляются сильное наполнение вен, отеки, цианоз, хронический катар пищеварительного канала, венозная гиперемия печени, селезенки, почек, развивается гипертрофия левого желудочка. Патогномоничный симптом этого порока сердца - положительный венный пульс.

Сужение отверстия аорты. При прохождении крови во время систолы левого желудочка через суженное отверстие аорты образуется систолический шум в области клапанов аорты (слева, у лошадей, собак, жвачных животных - в четвертом межреберье, у свиней - в третьем). Застой крови в левом желудочке вследствие сужения аортального отверстия приводит к гипертрофии его, которая может длительно компенсировать порок. Сердечный толчок чаще усилен, пульс медленный и малой волны. При декомпенсации расширяется левый желудочек. Уменьшенное поступление крови в аорту приводит к ишемии головного мозга, ведущей к статической атаксии и обморокам. Быстрое поднятие головы вызывает пошатывание животного.

Сужение отверстия легочной артерии. Во время систолы правого желудочка кровь проходит через суженное отверстие легочной артерии и образует систолический шум в пункге оптимума клапанов ее (слева, у лошадей, собак, жвачных животных -в третьем межреберье, у свиней - во втором). При застое крови в правом желудочке возникает гипертрофия его. Усилены сеодеч-ный толчок справа и первый тон на трехстворчатом клапане. Порок компенсируется плохо. При декомпенсации расширяется правый желудочек, появляется застой крови в большом круге

116

кровообращения, возникают цианоз, одышка, особенно во время движения животного.

Недостаточность клапанов аорты. Вследствие недостаточности клапанов аорты во время диастолы часть крови возвращается в левый желудочек, образуя диастолический шум в пункте оптимума клапанов аорты (слева, у лошадей, собак, жвачных животных - в четвертом межреберье, у свиней - в третьем).

В результате застоя крови в левом желудочке наступает аккомодационное расширение, а затем гипертрофия его. Отмечается усиление сердечного толчка. Максимальное артериальное давление повышено, а минимальное снижено, вследствие чего пульсовое давление увеличено. Пульс скачущий и большой. Появление патологического скачущего пульса, а также изменения артериального давления вызваны тем, что при этом пороке сердца кровь, выброшенная в аорту, оттекает в двух направлениях - на периферию и обратно в левый желудочек. Часто отмечается ундуляция вен. Порок обычно компенсируется хорошо. Декомпенсация сопровождается расширением левого желудочка, переполнение которого кровью не обеспечивает полное опорожнение левого предсердия, что ведет к застою крови в малом круге кровообращения, одышке и цианозу.

Недостаточность клапанов легочной артерии. В период диастолы вследствие недосгаточности клапанов легочной артерии часть крови возвращается в правый желудочек, образуя диастолический шум в пункте оптимума клапанов легочной артерии (слева, у лошадей, собак, жвачных животных - в третьем межреберье, у свиней - во втором). Возникающий застой крови в правом желудочке ведет к расширению его, а затем гипертрофии. Усилены сердечный толчок и первый тон на трехстворчатом клапане. Второй тон ослаблен. Порок встречается у животных сравнительно редко, компенсируется плохо При декомпенсации правый желудочек расширяется, появляются одышка, цианоз, особенно во время движения животного.

Диагноз. При пороках сердца необходимо исключать так называемые функциональные эндокардиальные шумы, которые встречаются как у больных, так и у здоровых животных при различных состояниях сердца, его отделов и изменениях гемодинамики в организме. В отличие от шумов при пороках сердца они нестойки, всегда дующего характера, более слабые, чаще систолические. Из наиболее выясненных причин функциональных эндокардиаль-ных шумов у животных являются следующие: систолические функциональные шумы возникают при относительной недостаточности правого или левого атриовентрикулярных клапанов в связи с тоногенной дилятацией соответствующих желудочков сердца; при гипертензии папиллярных мышц, а также при гипо-тензии их; при анемии и значительном ускорении кровотока.

Диастолические функциональные шумы могут возникать при относительной недостаточности клапанов аорты или легочной

117

артерии вследствие понижения тонуса и расширения мышечных колец соответственно аорты и легочной артерии; при спазме левого или правого атриовентрикулярных мышечно-фиброзных колец.

Пороки сердца необходимо дифференцировать также от эндокардита и расширения сердца. Эндокардит отличается повышением температуры тела. Кроме того, при указанных заболеваниях эн-докардиальные шумы менее постоянны и наблюдаются не всегда. Чтобы исключить функциональные шумы, применяют специальные пробы. Например, систолические эндокардиальные шумы, вызванные у лошадей и других животных нервным спазмом папиллярных мышц, исчезают после десятиминутной прогонки или часовой легкой работы животного. Шумы при пороках сердца в этом случае заметно усиливаются. Для определения пониженного тонуса миокарда, который может вызвать расширение отверстий в сердце и появление функциональных эндокардиальных шумов, можно сделать следующую пробу. Лошади или корове вводят внутривенно 1-2 г кофеин-бензоат натрия в 10-15 мл дистиллированной воды, после чего внимательно выслушивают сердце. При пороках его через 15-20 минут отмечают значительное усиление эндокардиального шума. Функциональные же эндокардиальные шумы, вызванные снижением тонуса миокарда, заметно ослабевают или совершенно исчезают.

Прогноз. Зависит от степени компенсации и тяжести порока сердца. При хорошей компенсации животные с пороком сердца в отдельных случаях могут довольно длительное время не уступать по продуктивности или работоспособности здоровым животным. В связи с этим не следует торопиться с выбраковкой таких животных. Однако последние должны находиться под постоянным врачебным наблюдением. Лучший прогноз при тех пороках, которые компенсируются гипертрофией левого желудочка. При врожденных пороках сердца, которые чаще выявляются у молодняка животных, прогноз в большинстве случаев неблагоприятный.

Лечение. Основное внимание уделяют сохранению возможно более продолжительной компенсации порока, для чегЬ организуют полноценное кормление с включением в рацион легкоусвояемых кормов и регулируют эксплуатацию животных. Создают им гигиенические условия содержания и проводят моцион на свежем воздухе.

Медикаментозное лечение применяют только в случаях декомпенсации порока. Животному предоставляют полный покой и назначают сердечные гликозиды - препараты ландыша, наперстянки, строфанта, а также глюкбзу (см. лечение при миокардозе). В случаях нарушения функций других органов и систем применяют симптоматическое лечение.

Профилактика. Принимают меры по предупреждению болезней, которые могут осложняться эндокардитом и пороком сердца. В случае возникновения эндокардита проводят своевре-

118

менное и полное лечение животного, не допуская перехода острого эндокардита в хронический и осложнения его пороком сердца.

Артериосклероз (Arteriosclerosis) - болезнь, характеризующаяся поражением стенок артериальных сосудов с разрастанием в их толще соединительной ткани.

Этиология. Артериосклероз чаще развивается у животных при неполноценном кормлении вследствие нарушения обмена веществ в организме, а также как осложнение инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, сопровождающихся хроническим токсикозом. Как первичный патологический процесс болезнь может возникать у старых животных. Развитию артериосклероза способствует длительная повышенная нагрузка на сосуды при чрезмерном физическом напряжении, приеме большого количества грубого корма.

Патогенез. Болезнь развивается постепенно. Вначале возникают процессы жирового, гиалинового перерождения и некроз интимы артериальных сосудов (атероматоз), затем в стенке сосудов разрастается соединительная (фиброзная) ткань (артериосклероз) и может произойти обызвествление стенок сосудов с отложением солей кальция. Сосуды теряют эластичность, уменьшается их просвет, что ведет к затруднению кровотока. Появляется артериальная гипертония, ведущая к усилению работы сердца, особенно левого желудочка. Наиболее глубокие изменения в гемодинамике возникают при склерозе венечных артерий, аорты и сосудов мозга. Возможен разрыв стенок, ведущий к внезапной гибели животного или же к парезам и параличам. При разрыве мелких сосудов появляются кровоизлияния. Неравномерное поражение сосудов приводит к аневризме, разрыв которой может вызвать гибель животного.

Симптомы.В связи с постепенным развитием патологических процессов клинические признаки болезни чаще слабо выражены.

Кроме того, у многих продуктивных животных при их сравнительно коротком сроке жизни симптомы артериосклероза не успевают проявиться. Отмечают понижение продуктивности, работоспособности, быструю утомляемость во время пастьбы, после физической нагрузки, потерю блеска волос, понижение эластичности кожи, нервно-мышечного тонуса и условных рефлексов.

Стенки периферических артерий уплотнены. Первый тон сердца удлинен, приглушен, а второй усилен и акцентирован чаще на аорте. Артериальное давление повышено.

Течение. Болезнь протекает хронически и часто осложняется альвеолярной эмфиземой легких, пневмосклерозом, циррозом печени, нефросклерозом, хроническим катаром пищеварительного канала.

Диагноз. Учитывают данные исследований периферических артерий, артериотонометрии о учетом продуктивности или работоспособности животного.

Прогноз. Осторожный, а в тяжелых случаях неблагоприятный.

119

Лечение. При развившемся артериосклерозе малоэффективно. Лошадей переводят на легкую работу и регулярно предоставляют отдых. В начале развития болезни наряду с диетой назначают йодистые препараты, сердечно-сосудистые "средства, проводят тканевую терапию.

Профилактика. Организуют полноценное кормление и рациональную эксплуатацию животных, проводят своевременное лечение их при тех болезнях, которые часто осложняются артериосклерозом.

Тромбоз сосудов - частичная или полная закупорка сосудов тромбами.

Этиология. Тромбоз сосудов возникает при травмах и воспалении сосудов, а также вследствие эндокардита, особенно язвенного, и артериосклероза. Возникновению болезни способствуют ослабление сердечной деятельности и понижение тонуса кровеносных сосудов, ведущие к замедлению кровотока, повышение свертываемости крови при изменении ее состава.

У сельскохозяйственных животных чаще бывает тромбоз вен, чем артерий. Нередко отмечается тромбофлебит яремной вены, вызываемый неумелой пункцией ее и попаданием ряда лекарственных средств в периваскулярный участок. Тромбофлебит может также возникать при изменениях эндотелия сосудов аллергического происхождения.

Патогенез. Образовавшийся тромб может рассосаться, размягчиться или организоваться и вызвать воспаление стенки сосуда Тромбоз вен в рдд* случаев приводит к тяжелым расстройствам функций органов и тканей вплоть до некроза и распада их Продуктивность, работоспособность животных при этом резко понижается Тромбоз крупных сосудов, например брюшной аорты и подвздошных аргерий, обычно приводит к быстрой гибели животного.

Патологоанатомическим исследованием обнаруживают в крупных сосудах белые тромбы из тромбоцитов, лейкоцитов, фибрина и эритроцитов. Они прочно соединены со стенкой сосуда и характеризуются своеобразной слоистостью, могут подвергаться гиалинизации. В мелких сосудах чаще находят тромбы из фибрина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.

t

Симптомы. Клинические признаки зависят от локализации тромбов и величины пораженных сосудов. Например, тромбоз коронарных сосудов может вызвать инфаркт миокарда с соответствующим симптомокомплексом, тромбоз почечной артерии -почечную колику, гипертонию, появление белка и крови в моче. У собак и свиней нередко бывает тромбоз легочной артерии. Тромбоз вен, как правило, сопровождается болевыми явлениями. Иногда повышаются температура тела, СОЭ и появляется нейтро-фильныи лейкоцитоз.

При тромбозе крупных вен конечностей животные не могут стоять. Конечность становится холодной, теряет чувствительность. Появляются дрожь, судороги, общее потение, одышка, тахикардия.

120

В случае тромбоза передней полой вены возникает переполнение вен в области шеи, головы и грудных конечностей Может развиться .рудная водянка. Тромбоз задней полой вены ведет к венозному застою в каудальной части тела и нередко к развитию брюшной водянки. Тромбоз воротной вены сопровождается застойными явлениями в пищеварительном канале.

Воспалительные послеродовые болезни матки могут осложняться септическим тромбофлебитом. При этом патологический процесс распространяется с вен таза на вены тазовых конечностей.

В ряде случаев тромбоз сосудов, особенно мелких, протекает без заметного клинического проявления.

Течение. Болезнь чаще протекает хронически В случае рассасывания тромба венозный ток восстанавливается, а при организации тромба часто развивается коллатеральное кровообращение. Могут быть рецидивы болезни. Тромбоз сосудов мозга, сердца, легких, почек часто приводит к быстрой гибели животных.

Диагноз. Ставят его по наиболее характерным симптомам болезни с учетом данных анамнеза.

Прогноз. Осторожный, а в тяжелых случаях неблаго-приятный.

Лечение. Назначают полный покой. В начале болезни внутривенно вводят фибринолизин, гепарин или гепариноиды (синантрин С и др.). Применяют гепариновую мазь, которую осторожно втирают в кожу пораженного участка сосуда. Показаны также лекарственные средства, регулирующие функции сердечно-сосудистой системы. При тромбофлебите инфекционной природы применяют специфические препараты, а также антибиотики и сульфаниламиды. Лечение животных в более поздние сроки течения болезни малоэффективно.

Профилактика. Необходимо предупреждав механические травмы кровеносных сосудов и те болезни, которые чаще сопровождаются или осложняются тромбозом сосудов.

Профилактика болезней сердечно-сосудистой системы. В профилактике болезней сердечнососудистой системы у животных большое значение имеет соблюдение соответствия интенсивности эксплуатации физиологическим возможностям их организма. Рационы животных должны быть полноценными по общей питательности, сбалансированы по содержанию и соотношению белков, жиров, углеводов, макро-и микроэлементов, провитаминов и витаминов. Это предупреждает различные нарушения обмена веществ, часто приводящие к возникновению и развитию миокардоза (миокардиодистрофии) и артериосклероза.

В специализированных хозяйствах промышленного типа для профилактики миокардоза и других болезней сердечно-сосудистой

121

системы необходимо устранять или сводить до минимума стрессовые факторы - гипокинезию, скученность, частые перегруппировки животных, однообразное кормление сухими кормами, шумы работающих механизмов.

Для предупреждения болезней сердца и сосудов воспалительного характера (миокардита, эндокардита, тромбоза сосудов) следует при лечении первичных болезней всегда обращать внимание на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и своевременно применять при нарушении ее функций симптоматическую терапию. Животные, перенесшие такие болезни, должны находиться определенное время под наблюдением ветеринарного специалиста.

В целях предупреждения травматического перикардита у крупного рогатого скота надо бороться с засоренностью кормов, пастбищ, ферм и выгонов металлическими предметами, а также проводить раннюю диагностику и профилактику минерально-витаминной недостаточности у животных, сопровождающейся извращением вкуса и способствующей тем самым заглатыванию металлических предметов, которые сначала вызывают травматический ретикулоперитонит, а затем перикардит.

Для предупреждения кормовых отравлений, часто осложняющихся патологией сердечно-сосудистой системы, необходимо систематически контролировать качество кормов, правильность их хранения и подготовки к скармливанию. Особое внимание надо обращать на наличие в кормах ядовитых растений, патогенных грибов и их токсинов.

Исключительно большое значение в профилактике многих болезней сердечно-сосудистой системы имеет организация и проведение регулярного активного моциона и научно обоснованного тренинга животных.

Выявлению ранних стадий сердечно-сосудистых болезней, це ленаправленной терапии и экономически эффективной профи лактике их способствует диспансеризация сельскохозяйственных животных. »