Глава IV

СЕНСОРНАЯ БАЗА

ДЛЯ УСВОЕНИЯ ГЛУХИМИ

УСТНОЙ РЕЧИ

В предыдущей главе было показано, какое препятствие создает глухота для развития речи у ребенка и каких результатов все же можно достичь благодаря специальному педагогическому воздействию, позволяющему сформировать у глухого ребенка не только дактильную и письменную, но также и устную речь, хотя в нормальных условиях она развивается на основе слуха.

Для того чтобы понять, каким образом оказывается возможным обучить глухих устной речи, надо рассмотреть средства, которыми они располагают для ее усвоения.

Совершенно очевидно, что овладеть устной речью ребенок может лишь в том случае, если в его распоряжении имеются те или иные способы восприятия ее фонетической структуры.

При меньших потерях слуха типа кондуктивной тугоухости это может быть осуществлено путем простого усиления громкости речи и дополнительного использования сохранных анализаторов; при больших потерях слуха, связанных с повреждением внутреннего уха, слухового нерва, компенсирующая роль этих анализаторов возрастает, а при тотальной (полной) глухоте их использование является единственным ресурсом.

Восприятие фонетических элементов речи — фонем, словесного ударения, интонации — составляет сенсорную базу (чувственную основу), на которой строится ее усвоение и функционирование.

Она служит необходимым условием, во-первых, для того, чтобы глухой научился понимать обращенное к нему устное слово, во-вторых, для того, чтобы он мог получать образцы, которым сле-Дует подражать, без чего невозможно усвоение произносительных навыков, и, в-третьих, для того, чтобы он мог контролировать свое произношение, сличать его с образцом, без чего также немыслимо научиться говорить.

Оценивая сенсорную базу, которой располагает глухой для Усвоения устной речи, необходимо выяснить, какие возможности

отношении восприятия фонетических элементов речи дают глухому различные анализаторы. При этом в связи с возможностями каждого анализатора важно иметь в виду и рассчитанные на него вспомогательные средства.

Ф. Ф. Pay

65

Роль, которую способен играть тот или иной анализатор непосредственно или при использовании определенного вспомогательного средства, может быть различной.

Анализатор может выступать в качестве основного средства восприятия глухим устной речи и служить в той или иной мере базой формирования произношения. Но анализатор может играть и более скромную роль — служить только целям формирования произношения или выполнять помимо этого функцию дополнительного средства, лишь облегчающего восприятие устной речи. Рассмотрим, какие возможности для восприятия фонетических элементов речи дают глухому различные анализаторы. В связи с этим коснемся и тех вспомогательных средств, которые предназначены для повышения эффективности восприятия фонетической структуры речи.

Вопрос о такого рода средствах, от самых примитивных до современной электроакустической аппаратуры, заслуживает специального рассмотрения, что, однако, не входит в задачу настоя- ! щей книги.

Из всего почти необозримого разнообразия этих средств будут упомянуты только некоторые, частью рассчитанные на облегчение восприятия устной речи в процессе общения, частью предназначенные лишь для того, чтобы содействовать формированию у глухих произношения.

При описании вспомогательных средств придется ограничиться беглой их характеристикой, сосредоточив главное внимание на эффективности передачи ими информации, касающейся фонетического строения речи.

В стороне останется методический аспект применения вспомогательных средств, имеющий самостоятельное и очень важное значение.

Говоря о сенсорной базе для усвоения устной речи глухими, следует прежде всего напомнить, что лишь 'очень немногие из них полностью лишены слуха. В связи с этим важно выяснить, в какой мере могут быть использованы имеющиеся у глухих остатки слуха для восприятия элементов речи.

Это, конечно, прежде всего зависит от величины и характера остатков слуха, в частности от того, в какой мере остается доступным слуху глухого частотный диапазон речи.

Частотный диапазон речи определяется основным тоном голоса и формантами, характеризующими гласные и согласные фонемы. Средняя частота мужского голоса составляет примерно 125, а женского*— 250 гц. Первые форманты гласных располагаются в диапазоне примерно.ЗОО—700 гц, а вторые — 600—2300 гц. Форманты согласных разбросаны по акустическому спектру значительно шире, и некоторые из них располагаются в области частот свыше 4000 гц.

Важно иметь в виду, что акустическая структура речи в цел ом, и каждой фонемы в частности, характеризуется большой избы-

66

чностью, которая обнаруживается, например, в акустической ' ктуре фонем и в ее изменениях, отражающих переходные про-

ссы, возникающие при сочетании фонем (см. стр. 18). В преде-

t слова, фразы эта избыточность возрастает, и прежде всего а счет ритма и интонации.

Акустическая избыточность сообщает речи известную помехоустойчивость, способствует сохранению возможности ее восприя-,ия в условиях шума и при ее искажении, обусловленном низким качеством передачи речи (например, по телефону) или нарушением

слуха.

Если одни акустические признаки элементов речи, играющие в нормальных условиях главную роль для ее восприятия, по той или иной причине затушевываются, утрачиваются, то часто при этом сохраняются другие, второстепенные признаки, которые выступают на первый план и, несмотря на возникшие помехи, служат достаточной опорой для восприятия речи.

Как было уже сказано ранее, остатки слуха у глухих могут быть разными, но даже самые незначительные из них позволяют при необходимом усилении речи улавливать некоторые ее элементы.

Наибольшими возможностями располагают в этом отношении глухие, принадлежащие по состоянию слуха к IV группе (по Л. В. Нейману). Однако и те, которые, обладая минимальными остатками слуха, относятся к I группе, могут извлечь некоторую акустическую информацию из звучащей речи, так как при необходимом усилении доступный им частотный диапазон (до 250 гц) позволяет улавливать основной тон как мужского, так и женского голоса.

С целью оценки возможности восприятия различных фонем, входящих в состав слов, прибегают к сопоставлению данных тональной аудиометрии с частотно-амплитудной характеристикой формант, присущих этим фонемам при определенной интенсивности речи [Е. Wedenberg (Э. Веденберг), 1954; Е. Whetnall and D. Fry (Э. Ветналл и Д. Фрай), 19641V

Однако подобное сопоставление данных тональной аудиометрии с акустическими параметрами элементов речи позволяет лишь весьма приблизительно определить те потенциальные возможности, которыми располагает глухой для слухового восприятия этих элементов.

Реальные возможности зависят от многих других факторов, к которым относятся: особенности слуховой функции, проявляю-Щиеся при различной надпороговой интенсивности звуков; характеристика применяемых звукоусиливающих приборов; некоторые индивидуальные особенности глухого (касающиеся уровня его речевого и умственного развития, внимания, памяти, эмоционально-волевой сферы), а главное, степень тренированности в 'Духовом восприятии речи.

Вопрос о соотношении данных тональной аудиометрии и'вос-

3* 67

приятия элементов речи, которые могут быть получены, в частности, с помощью речевой аудиометрии, достаточно сложен. Приходится постоянно сталкиваться (особенно у детей) с несоответствием между способностью к восприятию чистых тонов и элементов речи, между данными тональной и речевой аудиометрии. С учетом всего сказанного следует все же воспользоваться некоторыми обобщенными данными о восприятии фонетических элементов речи глухими школьниками, относящимися по состоянию слуха к I, II, III и IV группам и имевшими ограниченную тренировку в слуховом восприятии речи. Эти данные получены в результате наблюдений и специальных экспериментов [В. И. Бель-тюков и Л. В. Нейман, 1958; В. И. Бельтюков, 1960; Л. В. Нейман, 1961]. Они свидетельствуют о том, что дети, входящие в I группу (и то лишь немногие из них), способны слышать только громкий голос, звучащий у самого уха. Это в лучшем случае (при соответ- '. ственной громкости) позволяет обнаружить в слове ударную глас- i ную фонему, что недостаточно даже для подлинного восприятия словесного ударения, ибо безударные гласные, составляющие необходимый фон для ударной, определяющие вместе с ней слоговую структуру и общий ритмический контур слова, оказываются за пределами слышания.

/Дети, относящиеся ко II группе, слышат громкий голос около уха, а некоторые из них оказываются в состоянии различать отдельные гласные, чаще всего ату. При достаточной громкости голоса такие дети после необходимой тренировки начинают более или менее уверенно различать на слух слоговой ритм слов и словесное ударение. Эти дети уверенно улавливают членение фразы на синтагмы с помощью пауз, а также логическое ударение. Таким образом, -для глухих II группы оказываются доступными паузальный и динамический компоненты интонации; За пределами их слухового восприятия остается лишь мелодический ее компонент.

Для глухих III группы характерно то, что они слышат у ушной раковины голос разговорной силы, различают 2—3 гласных,' и это в сочетании с доступной их слуху ритмической структурой слов позволяет им различать отдельные знакомые слова и фразы. Такие дети довольно уверенно различают мелодический компонент повествовательной и вопросительной интонации.

Наибольшими возможностями для слухового восприятия фонетических элементов речи располагают глухие IV группы.

Они слышат голос разговорной громкости, звучащий не только в непосредственной близости от уха, но и на расстоянии до 2 да. Эти дети в значительно большей мере могут различать на слух фонемы, хотя в общем способность эта остается все же очень ограниченной.

Глухие IV группы, достигая более или менее уверенного распознавания на слух гласных фонем, способны лишь/в весьма ограниченной мере дифференцировать согласные. Лучше других со-

68

гласных улавливаются вибранты (р, р'), сонанты (м, м', н, н\ л л') и шипящие (ш, ж, ч, щ), однако в пределах каждой из этих групп различение фонем либо недоступно, либо очень затруднено.

Анализ данных по восприятию глухими IV группы согласных, произносившихся между двумя гласными, показал, что наиболее четко улавливается детьми различие между такими группами фонем, как сонанты и шумные. Труднее оказывается различение взрывных и фрикативных, еще труднее — звонких и глухих, твердых и мягких [В. Н. Бельтюков и Л. В. Нейман, 1958].

Наиболее широкими возможностями располагают глухие IV группы для восприятия слоговой и ритмической структуры слов, а также всех фонетических компонентов фразовой интонации.

Преимущества глухих IV группы по сравнению с глухими III группы в отношении доступной им акустической информации расширяют их возможности для восприятия знакомых слов и фраз.

Вероятно, охарактеризованные возможности слухового восприятия фонетических элементов речи глухими, обладающими различными остатками слуха, являются для них далеко не предельными. Есть основания полагать, что в результате концентрированных слуховых упражнений, начатых с самого раннего возраста, и постоянного практического использования остаточной слуховой функции глухие могут достичь значительно лучшего распознавания на слух фонетических элементов речи.

Вопрос о повышении эффективности восприятия глухими фонетической структуры речи с помощью остаточного слуха связан также с применением специальных вспомогательных средств и аппаратуры.

Здесь нет необходимости останавливаться на истории развития вспомогательных средств слуха, которая широко освещена в специальной литературе [М. В. Богданов-Березовский, 1913; М. А. Сви-щев, 1936]. Важно лишь отметить, что начавшееся в 20-х годах нашего столетия бурное развитие электроакустики привело к почти полному вытеснению исстари применявшихся всевозможных слуховых трубок современными электронными звукоусиливающими аппаратами индивидуального и коллективного пользования. Правда, несмотря на быстрое совершенствование электроакустической аппаратуры, некоторые авторы, говоря о слуховых упражнениях, еще долгое время отдавали предпочтение передаче вчи через специально сконструированные трубы и шланги, мо-вируя это либо стремлением избежать ее искажения, либо же-авием дать глухому при подаче речи на ухо возможность исполь-

>ать как собственно слуховые, так и тактильно-вибрационные Кущения [М. Г. Дюкова-Тарасова, 1936; Е. Bieri (Э. Биери), 1Уои],

В практике обучения глухих определились четыре основных

звукоусиливающей аппаратуры^. К числу/аппаратов индивиду-

ного пользования относятся так называемые спичтрей-

Р ы, предназначенные для занятий с отдельными учащимися по

69

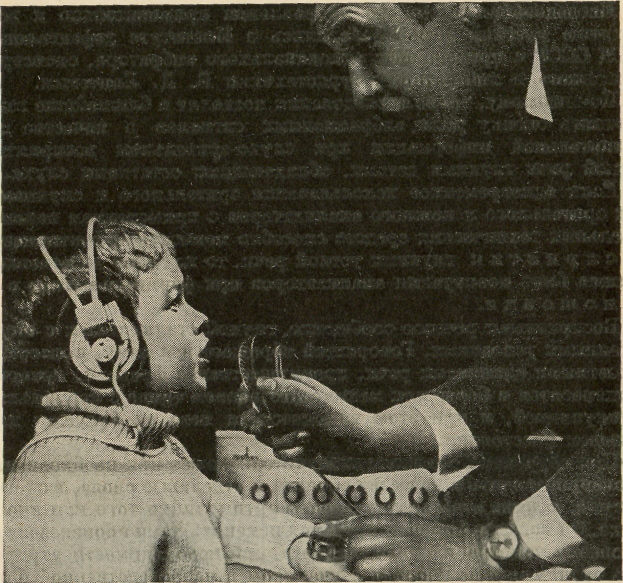

Рис. 15.

Школьница с индивидуальным слуховым аппа ратом, i

Рис. 17.

Звукоусиливающий аппарат РСР.

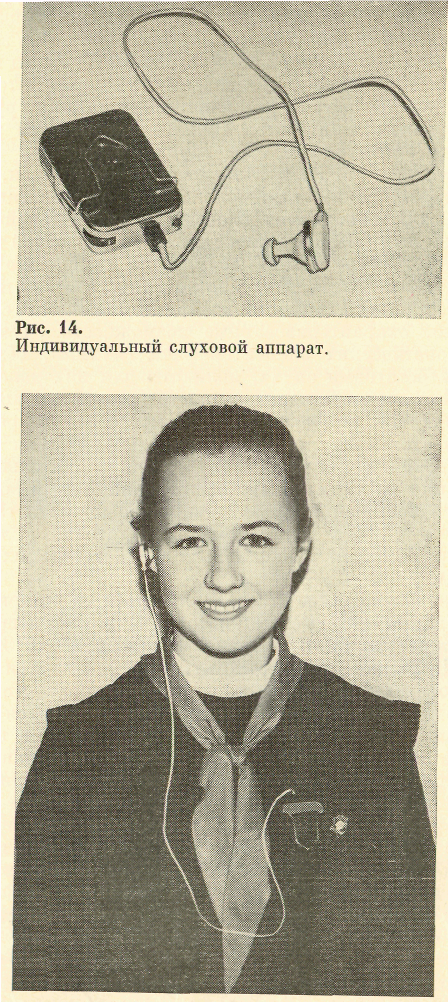

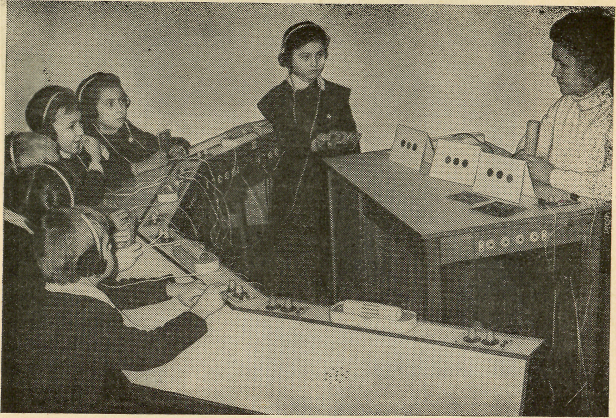

1итию слухового восприятия и работы над произношением, и зличные модели индивидуальных слуховых аппаратов для посто-аного ношения (рис. 14, 15).

шслу аппаратов коллективного пользования относятся обыч-

звукоусиливающие установки для классных помещений и

ки, связанные с применением индукционной пехли.'Каждый

'ванных типов аппаратуры имеет те или иные преимущества,

а говорить о наибольшей чистоте передачи речи при макси-

71

Рис. 18.

Групповая (классная) звукоусиливающая установка.

мально допустимом ее усилении, то предпочтение должно быть ока* зано спичтрейнерам и звукоусиливающим установкам для классных помещений. Из отечественных образцов можно указать приборы С-6, конструкции В. Д. Лаптева (рис. 16), PGP, конструкции В. А. Кудряшова (рис. 17), и классную звукоусиливающую установку АКТ-65М, изготовляемую Московским заводом слуховых аппаратов (рис. 18). Аппаратура этого типа позволяет глухим детям наилучшим образом использовать имеющиеся у них остатки слуха как для восприятия обращенной к ним речи, так и для контроля над собственным произношением (рис. 19, 20).

В настоящее время в лаборатории сурдотехники Института дефектологии АПН СССР также разработан опытный образец классной звукоусиливающей аппаратуры, который соответствует всем основным медико-педагогическим требованиям.

В целях приспособления звучания речи к особенностям остаточного слуха конструируются приборы, позволяющие с помощью полосовых фильтров избирательно усиливать одни частотные области речевого спектра и исключать другие. На рис. 21 показан такого рода прибор СУВАГ-П (SUVAG), сконструированный в связи с разработкой верботональной системы развития слухового восприятия и обучения речи в Загребском центре реабилитации глухих (Югославия) [P. Guberina (П. Губерина), 1964].

Существуют также разные системы транспозеров—усилителей, основанных на транспозиции (перенесении) недоступных глухим высоких частот речевого спектра в сохранившуюся у них низко-

72

частотную область слухового диапазона [В. Johansson^(B. Иоган-сон)1, Е. Wedenberg (Э. Веденберг); L. Pimonow (Л. Пимонов), 1962].

Не подлежит сомнению, что концентрированные упражнения по развитию остаточной слуховой функции, постоянное ее использование в ходе обучения произношению, в процессе повседневного общения, а также дальнейшее совершенствование звукоусиливающей аппаратуры позволят в будущем значительно расширить возможности глухих детей в слуховом восприятии фонетических элементов речи.

Как будет показано далее, это позволит глухим эффективнее использовать остатки слуха в процессе восприятия обращенной к ним речи, в процессе общения посредством устного слова. Ввиду филогенетически закрепленной связи между слуховым и речедви-гательным анализаторами, максимальное развитие остаточной слуховой функции очень важно для формирования у глухих произносительной стороны устной речи. Более полное и дифференцированное восприятие глухим фонетических элементов позволит ему эффективнее пользоваться своим остаточным слухом для подражания речи педагога и для контроля над собственным произношением.

Обратимся теперь к зрительному анализатору. Следует прежде всего остановиться на зрительном восприятии фонетических элементов речи по тем движениям речевых органов, которые можно видеть у говорящего, когда он обращен к нам лицом. Такого рода условия имеют место при чтении с губ.

Поскольку звучание речи обусловлено работой речевых органов,/каждому элементу ее фонетической структуры соответствует некоторый комплекс речевых движений/'Если бы все эти движения были достаточно выражены оптически, получился бы просто новый, оптический код, полностью эквивалентный акустическому, и на его основе оказалось бы принципиально возможным полное и дифференцированное восприятие фонетических элементов речи по оптическим их коррелятам.

Предположение о реальном существовании подобного кода применительно к системе фонем приводило к ложным представлениям о сущности чтения с губ, которая сводится якобы к простому однозначному перекодированию видимых оральных рисунков в фонемы [J. Graser (И. Гразер), 1829; И. А. Васильев, 1933]. Между тем опыт обучения глухих детей и взрослых оглохших чтению с губ уже давно показал, что многие фонемы плохо различаются или вовсе не различаются зрительно даже после длительной, упорной тренировки. Этот факт легко объясняется тем, что в действительности лишь часть речевых движений находит свое непосредственное оптическое выражение, и то не всегда достаточно ясное и отчетливое.

Так, например, действие мягкого нёба, мышц гортани и диафрагмы оказывается скрытым от глаза, движения языка видны

73

Развитие слухового восприятия с аппаратом С-6.

Рис. 20.

Коррекция произношения с аппаратом С-6.

Рис. 21.

Аппарат СУ ВАГ (SUVAG).

далеко не все и многие из них недостаточно ясно. Хорошо видны только движения губ и нижней челюсти.

Неполноценность оптического отображения речевых движений влечет за собой недостаточную оптическую выраженность фонетических элементов речи, а это в свою очередь определяет специфические трудности непосредственного зрительного восприятия фонетических элементов, на котором основано чтение с губ.

Когда мы слушаем речь в нормальных условиях (при достаточной ее громкости и четкости, при умеренном темпе и отсутствии звуковых помех), то без труда воспринимаем все фонетические элементы, из которых построены не только обычные слова и фразы, но и бессмысленные фонемосочетания.

Это обусловлено достаточной выраженностью и противопоставленностью акустических признаков, по которым опознаются и различаются воспринимаемые слухом фонетические элементы речи — фонемы, словесные ударение, интонация. Иначе обстоит дело при зрительном восприятии фонетических элементов.

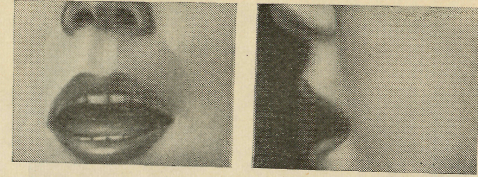

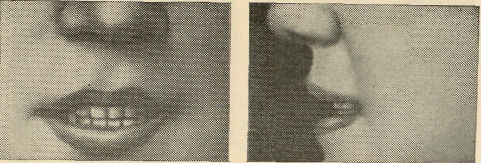

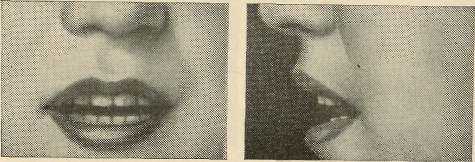

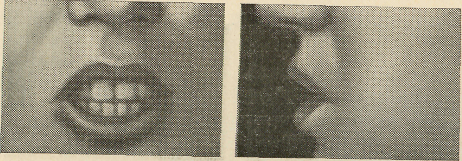

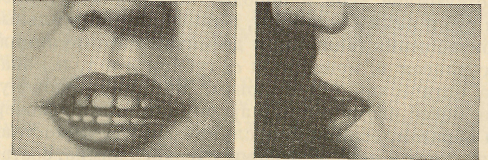

Лишь небольшая часть фонем русского языка характеризуется отчетливым и однозначным оральным (ротовым) рисунком. По существу сюда относятся только гласные а, от у. Подавляющее большинство фонем объединяется в небольшое число групп, каждая из которых характеризуется присущим ей более или менее отчетливо выраженным оральным рисунком. В пределах таких групп фонемы оказываются оптически настолько сходными между собой, что при чтении с губ они постоянно смешиваются. Уже сре-

75

Рис. 22.

Оральный рисунок фонемы а.

Рис. 25.

Оральный рисунок фонемы в.

Рис. 23.

Оралышй'рисунок фонемы о.

Рис. 26.

Оральный рисунок фонемы и.

Рис. 24.

Оральный рисунок фонемы у,

ди гласных оптические различия между фонемами и, э, ы оказываются значительно менее четкими, чем между а, о, у. Среди согласных оптически сходны между собой в живой речи, например, парныеГзвонкие и глухие (п — б, ф — в, ш — ж и др.), ротовые и йосовые (л — п, м — б, н — т, н — 5), твердые и мягкие (п — п\ т — т', с —, с' и др.).

Что касается оптических признаков, присущих группам согласных, различных по месту артикуляции, то наиболее отчетливо выражены групповые признаки двугубных фонем (п, п\ б, б', м, м'), губно-зубных (ф, ф\ в, в'), а также лабиализованных (произносимых с участием губ) переднеязычных (ш, ж, ч, щ). Значительно менее выражены оптические признаки остальных групп 76

Рис. 27.

Оральный рисунок фонемы ы.

переднеязычных (с, с', з, з', ц, т, т\ д, д\ н, к', л, л\ р, р') и среднеязычных согласных (в1, г', х\ и). Что же касается заднеязычных согласных (к, г, х), то их групповые оптические признаки оказываются вообще настолько слабо выраженными, что фонемы эти нередко называют невидимыми.

Следует отметить, что даже те фонемы, которые в одних, более благоприятных, фонетических условиях оказываются оптически достаточно дифференцированными, в других, менее благоприятных, становятся сходными.

Например, согласные сив довольно четко отличаются друг от друга в сочетании ака — аса и значительно меньше в слогах

77

Рис. 28.

Оральный рисунок фонем п, б, м.

Рис. 31.

Оральный рисунок фонем с, з, ц.

Рис. 29.

Оральный рисунок фонем ф, в.

Рис. 32.

Оральный рисунок фонемы р.

Рис. 30.

Оральный рисунок фонем ш, ж, ч, щ.

— усу или ики — иси, где соседство с узкими гласными в значительной мере нейтрализует, стирает оптические различия между согласными.

В положении перед гласной фонемой у стираются различия между лабиализованными и остальными переднеязычными согласными. Например, в слоге су под влиянием регрессивной ассимиляции фонема с произносится при заблаговременном округлении губ. Тем самым оптические признаки фонемы с сближаются г признаками согласных ш, ж, ч, щ. В результате слог су оказывается сходным со слогами шу, жу, чу, щу, а, например, слово ?умка — со словами шубка, чумка или даже шуба (из-за невидимости фонемы к).

78

Рис. 33.

Оральный рисунок фонемы л.

Оральные рисунки фонем претерпевают значительные*видоиз-менения в зависимости не только от соседства с другими фонемами, но и от того, находится ли фонема в начале, середине или конце слова, входит ли она в состав ударного или безударного лога. Так, фонема м в слове май произносится с размыканием губ, а в слове сам этого размыкания может и не быть. В слове ana фонема а произносится в ударном слоге с большим раскрытием рта, чем в безударном.

Значительно видоизменяются оральные образы фонем также

зависимости от индивидуальных особенностей говорящего. Строе-

е и степень подвижности губ, строение зубов и челюстей, нали-

79

Рис. 34.

Оральный

рисунок фонем т,

д, н.

Рис. 35.

Оральный рисунок фонем к, г, х.

чие или отсутствие усов и бороды, которые могут маскировать движения губ и языка,— все это, а также индивидуальные особенности произношения (включая и дефектную артикуляцию, например при горловом р, межзубном с, губном лит. п.) значительно влияет на оптический облик фонем. Каждому человеку присущ более или менее своеобразный артикуляционный «почерк».

Таким образом, если нашим слухом вполне четко улавливаются и различаются в речи 42 фонемы русского языка, составляющие в своей совокупности определенный звуковой код, то для зрительного восприятия этот код оказывается представленным далеко не полной, недостаточно разграниченной системой его оптических коррелятов.

Нормально слышащий человек может безошибочно повторить любое (только не слишком длинное) бессмысленное сочетание фонем.

Встретив в книге незнакомое слово, мы можем, опираясь на буквенный код, правильно прочитать его (если только не ошибемся в ударении).

Любопытную иллюстрацию такого «механического» чтения, обусловленного довольно хорошим в русском языке (хотя и не вполне однозначным) соответствием буквенного состава слов фо-аематическому, можно найти в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя, где слуга Чичикова Петрушка находит самый смысл и привлека-

тельность чтения в том, что «из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чёрт знает что и значит»1.

Такого рода воспроизведение бессмысленных фонемосочетаний или незнакомых слов при их восприятии с помощью чтения с губ невозможно.

Слабо выражается оптически слоговой ритм слов и такой фонетический элемент речи, как словесное ударен и е. Достаточно, указать, что в определенных фонетических условиях простая экскурсия или рекурсия речевых органов, связанная с произнесением согласной фонемы, может симулировать произнесение гласной фонемы, что приводит иногда к возникновению своего рода оптических омонимов, таких, например, как кошка — окошко, зуб — изюм, рот — рота и т. п. И наоборот — произнесение гласной фонемы может симулировать экскурсию или рекурсию согласной фонемы. Приведенные примеры указывают на то, что количество слогов, составляющих важнейший компонент ритмической структуры слова, не находит достаточно четкого оптического отображения.

Не лучше обстоит дело со словесным ударением. Его динамический и темпоральный компоненты, заключенные в относительно более энергичном и длительном произнесении ударного слога, далеко не всегда находят достаточно четкое оптическое выражение. Это наряду со сходностью фонем приводит к сближению оптического облика таких, например, пар слов, как была — мыло, чулки — сутки и др.

Косвенным индикатором ударения в словах служит редукция безударных гласных, точнее — гласной фонемы о, переход которой в а или в редуцированный звук ъ находит свое оптическое выражение.

Что касается интонации, то более или менее выраженными вптически оказываются такие ее средства, как распределение динамического ударения между словами фразы, темп произнесения слов и паузы.

Зато совершенно выпадает важнейший компонент интонации — речевая мелодика.

Косвенным индикатором интонации до известной степени могут служить выразительные движения говорящего — мимика, жест, поза.

Наблюдения сурдопедагогов находят свое подтверждение и уточнение в результатах специальных экспериментальных исследований, направленных на изучение закономерностей чтения с губ.

В числе отечественных исследований, проливающих свет на закономерности оптического отображения фонетических элементов речи, можно назвать эксперименты, проведенные И. А. Васильевым, И. А. Соколянским, Ф. Ф. Pay и В. И. Бельтюковым.

1 Н. В. Гоголь. Избранные произведения. М.—Л., Гослитиздат, 1947, стр. 383.

81

а

|

о у э и п ы п' б б1 м м' |

Ф Ф' в в'

|

ш л' р ж р' ч Щ

|

с с' 3 з' Ц

|

т д н л

|

т' д' н'

|

к г X

|

к' г' х1

|

Таблица 5

Из зарубежных авторов следует в первую очередь упомянуть таких исследователей, как Линднер [R. Lindner, 1910], Г. Алих [G. Alien, 1961], Р. Голт [R. Gault, 1930], М. Вудвард и К. Барбер [М. Woodward and С. Barber, 1960]. Применительно к русскому языку наиболее полные экспериментальные данные представлены в исследованиях В. И. Бельтюкова [1967].

В этих исследованиях экспериментальным путем выяснялись возможности зрительного восприятия фонем, словесного и логического ударения при чтении с губ.

Испытуемые из числа взрослых оглохших, обладающих полной речью и хорошо владеющих чтением с губ, должны были зрительно воспринимать определенный речевой материал, который произносился дикторами.

Восприятие фонем изучалось на материале бессмысленных слогов. Гласные предъявлялись в открытых и закрытых слогах типа СГ, ГС и СГС1, в сочетании с согласными п, т, к, ш и ч (например, па, an, nan, ша, аш, шаш и т. п.). Согласные предъявлялись как в слогах типа СГ и ГС в сочетании с гласной фонемой а, так и в двусложных сочетаниях типа ГСГ, причем в одних случаях начальная и конечная гласные фонемы были однородными, в других — разнородными. В качестве гласных были использованы фонемы а, у, и. Каждый согласный был представлен в слогах типа ana, yna, una, any, anu.

Испытуемые читали слоги с губ диктора и записывали понятое в протокол.

Результаты эксперимента показали, что правильное восприятие фонем испытуемыми составило в среднем лишь 31 % всех фонем, произнесенных диктором. Столь низкий процент должен быть отнесен главным образом за счет согласных, которые были поняты правильно только в 22,9% случаев против 71,5% правильного опознавания гласных. Если учесть разную употребительность фонем в живой речи и произвести необходимый перерасчет, то выясняется, что правильное опознавание гласных и согласных фонем в совокупности приближается к 40%.

Особый интерес представляет характер ошибочных реакций испытуемых.

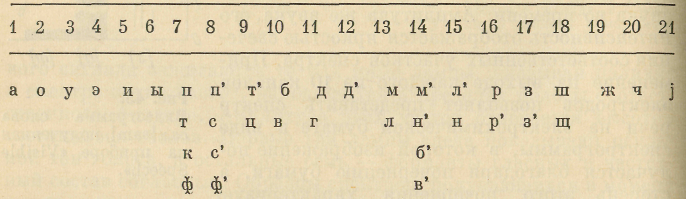

Анализ ошибок показал, что в фонетических условиях, использованных в экспериментах, 42 фонемы русского языка оказываются представленными не более чем 15 оральными рисунками, с разной мерой отчетливости противопоставленными друг другу оптически. Некоторые из этих рисунков объединяют до 4—6 фонем, оптическая близость которых настолько велика, что они постоянно смешиваются между собой. Примерное распределение фонем по группам сходных показано в табл. 5.

То, что различительные оптические признаки между разными оральными рисунками далеко не одинаковы по степени контраст-

1 С — согласный, Г — гласный. 82

ности, легко обнаружить, если сопоставить попарно, например, 1-й оральный рисунок с 6-м (очень контрастные признаки) и 4-й с 5-м (менее контрастные признаки) или 12-й и 13-й (вероятно, еще менее контрастные признаки).

Интересные в этом отношении данные получены применительно к согласным английского языка. М. Вудвард и К. Барбер провели следующий эксперимент. Испытуемым демонстрировался немой фильм, в котором дикторы произносили пары слогов типа СГГ составленных из всех согласных и гласной а, например: фа — за, па — ма, на — на ж т. д. Задача испытуемых, которыми были нормально слышащие студенты, состояла в том, чтобы после произнесения каждой пары слогов определить, одинаковы или различны члены этой пары.

Статистическая обработка экспериментальных данных позволила авторам расположить пары согласных фонем по степени убывающей контрастности их оптических различительных признаков. Эти пары были разделены на три категории, первую из которых составили оптически контрастные фонемы, вторую — близкие по сходству и третью — эквивалентные.

На основании своих экспериментов М. Вудвард и К. Барбер [М.Woodward, С. Barber, 1960] пришли к заключению, что по своим оптическим признакам 24 согласные фонемы английского, языка объединяются всего в 4 контрастных по отношению друг к Другу оральных рисунка;

— р, b, m;

- W, w, г;

- f, v;

— t, d, n, 1, 6, 3, s, z,c, ], §, 2, y, k, g, h.

Первую группу (1) составляют двугубные смычные согласные, вторую (2) — лабиализованная язычно-альвеолярная и двугубные-щелевые согласные, третью (3) — губно-зубные и четвертую (4) — все остальные согласные фонемы, образуемые языком.

Внутри каждой группы оптические признаки согласных фонем оказались либо близкими, либо эквивалентными. Было бы полезно провести аналогичные эксперименты применительно к русскому языку, с привлечением в качестве испытуемых как слышащих, так и взрослых оглохших с хорошими навыками чтения с губ.

83

Обратимся к экспериментальным данным В. И. Бельтюкова относительно зрительного восприятия словесного ударения. Для проведения соответственного эксперимента был отобран материал в виде слогосочетаний и слов. В этот материал вошли двусложные сочетания (типа хорея и ямба) и трехсложные (типа дактиля, амфибрахия и анапеста). Для того чтобы выяснить, в какой мере оптическая выраженность ударения зависит от состава фонем, входящих в ударные и безударные слоги, в материал эксперимента включены слогосочетания как с одинаковыми, так и с разными гласными. Для изучения зрительного восприятия ударения в словах были отобраны пары слов, которые по своему оптическому облику отличались друг от друга лишь местом ударения (например, пары — пары, мука — мука, "уши, — ужи и т. п.). Во время опытов перед глазами испытуемых находился список слогосочетаний, которые последовательно произносились диктором.

Задача испытуемых заключалась в том, чтобы прочитав про себя в списке очередное слогосочетание, в следующий момент прочитать его с губ диктора, повторить вслух и проставить в списке ударение так, как оно было воспринято.

В опытах с ударением в словах перед испытуемыми также находился готовый список, в котором были слова, расположенные парами. Испытуемые, прочитав про себя очередную пару слов, должны были вслед за этим прочитать с губ диктора произнесенное слово и подчеркнуть его в списке.

Результаты экспериментов показали, что правильное восприятие ударения в двусложных словосочетаниях составляет 82,5% случаев, превышая вероятность правильного выбора, которая имела бы место при случайных (наугад) ответах испытуемых, на 32,5%.

Трехсложные сочетания были правильно восприняты в 62,5% случаев, что превышает вероятность случайно правильных ответов на 29,2%.

Интересно, что более низкие результаты для взрослых глухих, хорошо читающих с губ, были получены Р. Голтом, проводившим опыты по несколько иной методике. Испытуемым предлагалось определить место ударения в произносившихся диктором двусложных слогосочетаниях loos — loos и dub — dub, каждое из которых повторялось 20 раз подряд, причем в 10 случаях ударение делалось на первом слоге и в 10 на втором.

При таких условиях правильное восприятие ударения посред* ством чтения с губ составило в среднем 70 %, что превышает вероятность случайно правильных ответов на 20% [R. Gault (P. Голт), 1930]. Опыты В. И. Бельтюкова на материале парных слов дали результаты, в общем близкие полученным для двусложных сочетаний: испытуемые правильно различали по ударению оптически сходные по фонемному составу слова в 77% случаев, т. е. с превышением случайно правильных ответов на 27%.

84

Все это свидетельствует о слабой оптической выраженности словесного ударения.

Ненамного лучшие результаты получены для логического ударения, восприятие которого изучалось В. И. Бельтюковым на материале 12 предложений. Было составлено по три простых распространенных предложения определенного типа: Мальчик сломал палку, Быстро проплыли пловцы, Идет грибной дождь, Сегодня погода испортилась. Как видно из приведенных образцов, все слова каждого предложения включали одинаковые ударные гласные, Диктор произносил предложение перед испытуемым, выделяя слово, на которое падало логическое ударение, обычными средствами интонации, за исключением паузы (слова произносились в предложениях слитно).

Испытуемый имел в своем распоряжении текст предложения, и его задача состояла в том, чтобы подчеркнуть слово, на котором, по его мнению, сделано логическое ударение. В таких условиях правильное восприятие логического ударения было зафиксировано в 68,9% случаев. Поскольку каждое предложение состояло из трех слов, это превышает вероятность случайно правильных ответов на 35,6%. Некоторая разница между различением словесного ударения в трехсложных сочетаниях (62,5%) и различением логического ударения в трехсловных предложениях (68,9%), если она статистически значима, может указывать на то, что ударное слово в сравнении с безударным содержит более определенные признаки (может быть, большее число признаков, более выраженные признаки), чем ударный слог по отношению к безударному.

И все же доступность логического ударения зрительному восприятию при чтении с губ следует признать весьма ограниченной.

Интересно опять-таки отметить близкие данные, полученные тем же Р. Голтом, в экспериментах которого испытуемые должны были определять место логического ударения в предложении, состоявшем из четырех слов.

Многократное повторение предложения диктором сопровождалось перемещением логического ударения с одного слова на другое. Результаты опытов показали, что испытуемые правильно локализуют ударение в среднем в 63% случаев. Это превышает вероятность случайно правильных ответов на 38%.

Все приведенные данные экспериментальных исследований подтверждают, что возможности непосредственного зрительного восприятия фонетических элементов речи, в частности фонем, словесного и логического ударения, весьма ограниченны. Они могут быть несколько расширены лишь при особых условиях — при нарочито утрированной, замедленной артикуляции, искусственном раскрытии рта и т. п. Таким путем можно сделать доступными зрительному восприятию многие артикуляционные признаки, которые, в частности, отличают одни фонемы от других, лежат в основе словесного и логического ударения. Так, при открытом, достаточно освещенном рте вполне отчетливо видны положе-

85

"

Наряду с восприятием фонетических элементов речи по видимым движениям речевых органов следует иметь в виду также зрительное восприятие фонетических элементов с помощью различных вспомогательных средств от самых примитивных пособий до современной электроакустической аппаратуры. В одних случаях таким образом оказывается возможным отразить чисто механические процессы, сопутствующие речи, в других — акустическую ее структуру, в третьих — сочетание того и другого.

При этом полнота отображения артикуляционных и акустических процессов, связанных с фонетическим оформлением речи, может колебаться от фиксации единичных признаков до более или менее развернутой, целостной картины.

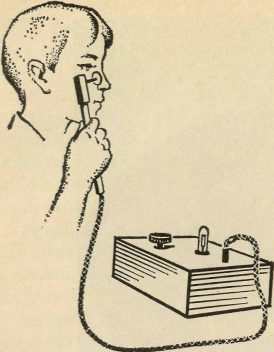

Примером самого примитивного пособия, позволяющего зрительно улавливать некоторые следствия работы речевых органов, скрытые от глаза в условиях чтения с губ, служит простая полоска бумаги, поднесенная ко рту в момент произнесения, допустим, слогов па, та, фа. Легко заметить, что при этом полоска бумаги будет отбрасываться толчком воздуха в момент произнесения взрывных согласных п и т и отклоняться струей воздуха при произнесении фрикативной согласной ф (рис. 36). Отдельные стороны фонетической структуры речи регистрируют всевозможные индикаторы силы голоса, его высоты, например использовавшийся ещ& М. А. Свищевым [1940] вольтметр, реагирующий на изменения силы голоса отклонением стрелки, интонограф конструкции В. Д. Лаптева, воспроизводящий на экране электронно-лучевой трубки движение высоты основного тона голоса в виде светящейся кривой (рис. 37).

Скрипчер (Scripture) рекомендовал использовать при обучении глухих произношению пневматическую аппаратуру для записи речи на кимографе, которая применялась в экспериментальной фонетике.

/Из приборов, регистрирующих и визуально отображающих отдельные компоненты работы звукопроизносительных органов, следует указать на виброскоп (первоначальная модель была сконструирована В. А. Маккавеевым по замыслу Ф. Ф. Pay), предназначенный для контроля вибраций, возникающих в различных частях речевого аппарата (рис. 38). Небольшая пластинка на стержне, используемая в качестве датчика, прикладывается к вибрирующей поверхности, например к стенке носа, к гортани.

86

Рис. 36.

Отклонение полоски бумаги при произнесении фонемы ф.

Рис. 37.

Прибор ВИР-6.

Светящаяся горизонтальная прямая " линия — нейтральная строка; кривая линия — движение высоты основного тона голоса (повышение, понижение).

С помощью пьезоэлемента вибрация преобразуется в электрический ток, который усиливается и подается на неоновую лампочку. Зажигание лампочки сигнализирует о наличии вибрации. Если датчик виброскопа прикасается к стенке носа, то лампочка вспыхивает каждый раз, когда произносятся носовые фонемы (м, н), вызывающие вибрацию носа. Тот же эффект может наблюдаться при произнесении назализованных гласных французского языка.

Рис. 38.

Применение виброскопа для контроля над произношением фонемы м.

При соприкосновении датчи- ] к а с гортанью лампочка горит в момент произнесения гласных и всех вокализованных согласных фонем, вследствие возникающей при этом вибрации гортани, и гаснет в момент произнесения глухих согласных, когда вибрация исчезает.

В экспериментальной фонетике

в настоящее время используются сложные установки, позволяющие с помощью целой системы датчиков (укрепляемых на различных частях речевого аппарата) и чернилопишущих устройств осуществлять одновременную и непрерывную регистрацию движений речевых органов в виде целого комплекса кривых. По таким кривым могут быть опознаны многие фонемы и их сочетания, но, конечно, не в момент произнесения, а в результате последующего анализа [В. А. Кожевников, Л. А. Чистович и др., 1965]. Из аппаратуры, позволяющей с помощью зрения улавливать особенности собственно акустической структуры некоторых фонетических элементов речи, можно назвать прибор И-2, предназначенный для работы над произношением (конструктор В. Д. Лаптев). На входе этого прибора имеется микрофон, на выходе — электронно-лучевая трубка (рис. 39). При включении прибора в сеть на экране появляется светящаяся точка, которая при подаче в микрофон звуковых сигналов преобразуется в различные фигуры из светящихся линий (рис. 40).

Если перед микрофоном воспроизвести фонемы, которые могут произноситься протяжно, то они получают на экране свое оптическое отображение. Так, гласная фонема а характеризуется рисунком округлой формы в виде целого клубка, образуемого замкнутой линией, тогда как, например, при гласной у возникает рисунок в виде горизонтально расположенного овала. Согласная фонема с характеризуется узкой вертикальной линией в

88

Рис. 39.

Прибор И-2.

Рис. 40.

Видеограммы фонем с и ш на экране прибора Н-2.

центре экрана, при произнесении фонемы ш эта черта превращается в пятно, имеющее форму вертикально расположенного овала. Хотя возможность распознавания различных фонетических элементов речи с помощью прибора И-2 еще недостаточно исследована, можно определенно сказать, что она в общем довольно ограниченна даже по отношению к фонемному составу речи, не говоря уже о других фонетических элементах.

Это показали испытания прибора, имевшие целью определить меру его эффективности для целей обучения глухих произношению [Н. Ф. Слезина, 1969].

Сходного типа прибор и результаты его испытания описаны В. Проновостом [W. Pronovost, 1964, 1968]. Следует упомянуть также о датском аппарате видимой речи типа SR-1, сконструированном фирмой «Камплекс» (Kamplex), который предназначен для обучения глухих произношению (рис. 41). Его конструкция и действие сводятся в общем виде к следующему. Звук, поступающий в микрофон, анализируется с помощью 10 полосных фильтров, охватывающих частотный диапазон от 100 до 5000 щ. С каждым фильтром на выходе связана неоновая лампа удлиненной цилиндрической формы. В зависимости от акустического состава звуко-

89

Рис. 41.

Прибор SR-1 датской фирмы «Kamplex»:

1 — измеритель уровня

входного сигнала, 2 — три неоновые лампы, указывающие частоту основного тона голоса, з — семь ламп, указывающих форманты гласных и составляющие согласных, 4 —• регуляторы чувствительности 10 фильтров, 5 — регулятор уровня входного сигнала, в —регулятор степени компрессии.

вого сигнала зажигаются те или иные лампы, указывая наличие в спектре звука частот, находящихся в пределах полосы соответственного фильтра. Амплитуда этих частот отмечается высотой светящегося столба. Первые три лампы слева показывают основной тон голоса, а остальные семь — форманты гласных и частотный состав согласных. Образцы спектров, получающихся в момент произнесения различных фонем, показаны на рис. 42. Аппарат позволяет различать гласные звуки, отличать фрикативные согласные от взрывных, звонкие от глухих, шипящие от свистящих, | по характерному мерцанию света опознавать фонему р.

Следует отметить, что описанный аппарат, как, впрочем, и прибор И-2, пригоден в основном для визуального отображения отдельных звуков или простейших их сочетаний.

Наиболее полную визуализацию акустической структуры речи дает прибор «Visible Speech», который предложили Р. Поттер, Дж. Копп и Г. Грин [P. Potter, G. Kopp, H. Green, 1947].

90

Рис. 43.

Видеограмма слова саж[зат], полученная на приборе «Visible Speech».

Э тот

прибор с помощью 10 полосовых фильтров

анализирует поступающую в микрофон

речь и отображает результаты анализа

на экране электронно-лучевой трубки,

на которой получается текущее, непрерывное

изображение спектра, сохраняющееся в

течение некоторого времени благодаря

послесвечению

экрана. Расположенные по вертикальной

оси частотные полосы распределяются

снизу вверх от 0 до 3000 гц

и

з\

характеризуют

частотный состав звука. Движение

изображения слева направо по горизонтальной

оси показывает изменение звука

во времени. Амплитуда же звука, его

интенсивность отображается яркостью

свечения

соответственных участков спектра.

Применение

на выходе каждого из 10 каналов электродов

позволяет представить спектр речи

на электрохимической бумаге в виде

спектрограммы,

в которой изображение получается

благодаря почернению бумаги, а степень

этого почернения характеризует

тот

прибор с помощью 10 полосовых фильтров

анализирует поступающую в микрофон

речь и отображает результаты анализа

на экране электронно-лучевой трубки,

на которой получается текущее, непрерывное

изображение спектра, сохраняющееся в

течение некоторого времени благодаря

послесвечению

экрана. Расположенные по вертикальной

оси частотные полосы распределяются

снизу вверх от 0 до 3000 гц

и

з\

характеризуют

частотный состав звука. Движение

изображения слева направо по горизонтальной

оси показывает изменение звука

во времени. Амплитуда же звука, его

интенсивность отображается яркостью

свечения

соответственных участков спектра.

Применение

на выходе каждого из 10 каналов электродов

позволяет представить спектр речи

на электрохимической бумаге в виде

спектрограммы,

в которой изображение получается

благодаря почернению бумаги, а степень

этого почернения характеризует

амплитуду соответственного компонента речевого звука. Образец такой спектрограммы (или видеограммы), отображающей акустическую структуру слова сам, приведен на рис. 43.

В подобных спектрограммах находят более или менее отчетливое отображение акустические признаки фонем, включая все их видоизменения во времени, связанные с переходом одной фонемы в другую при их сочетании в слове.

Длина горизонтального сегмента гласных фонем в слове отображает темпоральный (временной) компонент ударения, а относительная яркость свечения (или более сильное почернение бумаги) может указывать на динамический (силовой) компонент ударения.

Дополнительное устройство позволяет отобразить на экране с помощью кривой движение высоты основного тона голоса, т. е. мелодический компонент интонации.

В лаборатории фонетики и акустики Института дефектологии АПН СССР В. И. Бельтюков, Е. А. Маркина и Л. В. Николаева провели эксперименты, направленные на выяснение распознаваемости спектрограмм различных фонем русского языка, воспроизведенных на электрохимической бумаге посредством прибора типа «Visible Speech» с 20 полосовыми фильтрами, охватывавшими диапазон от 100 до 10 000 гц [В. И. Бельтюков, Е. А. Маркина, 1966, 1969].

Результаты этих экспериментов, проведенных на глухих школьниках и нормально слышащих взрослых, свидетельствуют о том, что в оптимальных условиях (положение согласных между

91

двумя гласными а, четкое произношение диктора, предварительная тренировка аудиторов, достаточное время для рассматривания спектрограмм) может быть достигнут такой уровень распознаваемости фонем в бессмысленных слогах, который значительно превышает показатели, установленные для чтения с губ. Если при чтении с губ 42 фонемам русского языка соответствует в оптимальных условиях не более 15 дифференцированных оральных рисунков, то 39 фонем (исключены были к', г' их') отображаются, по данным проведенных экспериментов, в 21 спектрограмме, из которых каждая довольно хорошо отличается от всех остальных. Распределение фонем по типовым спектрограммам видно из табл. 6.

Таблица 6

Пробные опыты показали, что при такой степени разборчивости спектрограмм, соответствующих фонемам, испытуемые оказались в состоянии правильно прочитать спектрограммы некоторых слов и небольших фраз (Саша, Ира; Ира и Саша играли и т. п.).

Данные Р. Поттера, Дж. Коппа и Г. Грина показали, что после достаточно длительной тренировки операторы могут при помощи прибора «Visible Speech» вести между собой разговор, но в пределах ограниченного словаря и при медленном темпе речи.

Надежды на возможность использования прибора взамен чтения с губ не оправдались, и он стал рассматриваться скорее как устройство для экспериментально-фонетических исследований и как пособие для работы над произношением.

В качестве прибора, не претендующего на полную передачу акустической структуры речи, но визуально отображающего ряд ее компонентов в форме непрерывно развертывающейся видеограммы, необходимо указать на ВИР (видимая речь) — конструкцию, созданную В. Д. Лаптевым, Л. Н. Постниковым и В. А. Цукер-маном (рис. 44).

Этот прибор является вспомогательным средством для работы над произношением.

Звучащая речь поступает в микрофон и, преобразованная с помощью двух фильтров, отображается на экране электронно-лучевой трубки с длительным (10 сек) послесвечением. Пока звука

92

Рис. 44.

Прибор ВИР-4. Коррекция произношения.

светящаяся линия преобразуется в полосу различной ширины и конфигурации, сохраняющуюся на экране в течение 1

обозрения.

Испытания ВИР показали, что на его экране отчетливо отображаются различия между некоторыми гласными, между гласными и глухими согласными, между взрывными и фрикативными согласными, между глухими, звонкими и сонантами, между свистящими и шипящими. Своеобразным рисунком («частоколом») отображается фонема р. Отчетливо видны паузы, соответствующие смычной фазе глухих взрывных согласных и интервалам между раздельно произносимыми словами или слогами [Н. Ф. Слезина, 1969]. На отображение словесного ударения и интонации прибор не рассчитан.

Некоторые образцы видеограмм, получающихся на экран

ВИР, показаны на рис. 45.

В настоящее время лабораторией сурдотехники Института дефектологии АПН СССР под руководством В. Д. Лаптева сконст-

93

руирована новая модель прибора видимой речи — ВИР-6, который одновременно является интонографом. На экране прибора наряду с видеограммой, которая описана выше, отображается движение высоты основного тона голоса. Светящаяся линия движется по экрану слева направо, поднимаясь при повышении тона и опускаясь при его понижении.

Интонограф позволяет глухим контролировать высоту голоса при ее отклонениях от нормы и мелодический компонент интонации (рис. 37).

Различные современные приборы, предназначенные для визуального контроля над произношением, описаны в специальном

Рис. 45.

Видеограммы слогов ana и аба (1-я и 2-я строки сверху) и слова рыба, произнесенного с оглушением фонемы б и нормально (3-я и 4-я строки).

сборнике «Американские анналы глухих» [«American annals of the deaf», 1968, №2].

Заканчивая характеристику возможностей оптического отображения фонетических элементов речи, как непосредственного, так и связанного с применением различных пособий, следует еще раз подчеркнуть, что она должна быть принята в расчет применительно к восприятию глухим фонетической стороны чужой речи и к его контролю над собственным произношением.

Разумеется, по отношению к зрительному самоконтролю над произношением о непосредственном оптическом отображении фонетических элементов речи можно говорить лишь условно, имея в виду применение зеркала.

94

Переходя к выяснению возможностей восприятия фонетических элементов речи посредством кожного анализатор я/ необходимо прежде всего рассмотреть этот вопрос применительно к условиям, не связанным с использованием каких-либо специальных пособий и приборов.

С помощью кожного анализатора можно воспринимать разнообразные явления, сопутствующие работе речевых органов говорящего при воспроизведении им различных фонетических элементов речи. При этом следует иметь в виду как кожно-механические ощущения (ощущение прикосновения, давления, вибрации), так отчасти и температурные.

Несмотря на то что вопрос о возможности восприятия различных фонетических элементов речи посредством кожи (без применения специальной аппаратуры) неоднократно обсуждался в специальной литературе, до настоящего времени по этому поводу нет .систематизированных экспериментальных данных.

Известно все же, что, например, поднося руку ко рту говорящего или прикладывая ее к вибрирующей поверхности лица, шеи, груди, при достаточно четком произношении можно ощутить ряд признаков, присущих тем или иным фонемам или их группам. Так, при несколько утрированном произнесении согласных п,~пг, к ясно ощущается резкий толчок воздуха, а при произнесении согласных ф, с, ш, х — более плавная струя.

Сравнивая ощущения при произнесении, допустим, ш и с, легко обнаружить, что во втором случае струя воздуха заметно уже, сильнее и как бы холоднее. Температурные различия обусловлены здесь, вероятно, тем, что при узкой и сильной струе кожей руки ощущается не столько воздух, поступающий из легких, сколько увлекаемые им частицы наружного воздуха, температура которого обычно ниже температуры тела.

Гласные и вокализованные согласные характеризуются вибрацией гортани, которую можно ощутить, прикоснувшись рукой к шее. В то же время, например, гласные а и у различаются особенностями выдыхаемой струи воздуха, более узкой, сильной и как бы несколько более холодной для второй фонемы. Особым признаком для гласной фонемы и является вибрация темени, для согласных м и н — вибрация носа. Все это можно ощутить, прикоснувшись рукой к вибрирующей поверхности.

Изменение характера струи выдыхаемого воздуха, а также силы и длительности вибраций гортани позволяет с помощью тактильно-вибрационных ощущений в известной мере улавливать слоговой ритм слов и их ударение, а также отчасти динамический и темпоральный компоненты интонации./

Стремясь дать глухому возможность опереться на «ритмические и динамические качества речи» при тактильно-вибрационном ее восприятии на ладони, поднесенной ко рту, известный венгерский сурдопедагог Г. Барци [G. Barczi, 1936] предпринял интересную попытку классификации фонем по характеру соответст-

95

вующих им тактильно-вибрационных ощущений. Применительно к немецкому языку эта классификация выглядит так, что все фонемы распределяются по четырем группам:

эксплозивные — Ъ, р, d, t, g, k, c, z, tsch;

спиранты и плавные — и, w, f, r, s, sch, m, n, I, j, h, ch, ss;

все краткие гласные, как в немецких словах: hat, derm, ist, dumm, Monch, ruckt;

все долгие гласные и дифтонги, как в немецких словах: Saal, Weg, mir, ihm, viel, Not, Huh, hb'rt, fuhrt, Ei, Ней, tauscht, Ban.

Фонемы каждой группы объединяются определенным общим для них свойством и, сочетаясь с фонемами других групп в словах, сообщают им определенный ритмический рисунок. В качестве слов с одинаковым ритмом при сочетании фонем из 4-й и 2-й групп приводятся такие, как Eis, aus, auf, ihn, Uhr, Ohr, Aal. Ритм, характеризуемый последовательным сочетанием фонем кз 1-й, 4-й, 2-й и 3-й групп, представлен в словах типа Kase, Beule, Zeile, Taufe, kaufe, Zahle, Biene, Kino [G. Beckmann und A. Schilling (Г. Бекман и А. Шиллинг), 1959].

Вопрос об отображении произносимого выдыхаемой струей воздуха и о характере тактильно-вибрационных структур при воздействии этой струи на кожу (ладонной поверхности кисти, поверхности ушной раковины и ближайшей к ней области головы) позднее не раз обсуждался последователями Г. Барци [Е. Bieri (Э. Биери), 1950; J. Miiller (И. Мюллер), 1950; Е. Kern (Э. Керн), 1958].

Следует отметить, что, подобно оральным рисункам чтения с губ, механические явления (частично дополняемые температурными), на которые опирается непосредственное тактильно-вибрационное восприятие речи, далеко не полно и недостаточно дифференцированно отображают ее фонетические элементы, соответствующие им акустические и артикуляционные процессы.

Помимо непосредственного использования кожного анализатора для восприятия фонетических элементов речи необходимо указать на многочисленные попытки применения с этой целью различного рода вспомогательных средств, рассчитанных преимущественно на использование вибрационных ощущений.

Одним из основных аргументов, которые обычно приводятся в пользу именно этой модальности кожной рецепции речевых сигналов, является родственность вибрационных ощущений слуховым как по данным филогенеза, так и по характеру вызывающего эти ощущения раздражителя — колебаний материальной среды.

Вспомогательные средства для вибрационного восприятия фонетической стороны речи могут быть грубо разделены на две группы, одну из которых, относящуюся к исторически более раннему периоду, составляют различные пособия, не связанные с применением электричества, а другую — устройства, основанные на использовании этого вида энергии.

96

Первыми и простейшими пособиями для передачи глухому вибраций, вызываемых речью, служили палочки, пластинки, которые, соприкасаясь с гортанью учителя в момент фонации, становились носителями вибрации. Такие пособия применялись уже в XVI в., т. е. на заре истории сурдопедагогики. Особенно большое число различного рода вспомогательных средств, рассчитанных на вибрационное восприятие звучащей речи, было предложено в XIX и первой половине XX в. Сюда относятся, например, такие пособия, как металлический котел с прикрепленной к нему палочкой для восприятия вибраций, возникающих в тот момент, когда в него произносятся звуки или слова.

Для передачи вибраций группе глухих учеников, т. е. для работы с классом, предлагались приспособления в виде деревянных желобов, обручей, которые, будучи приложенными к шее учителя, позволяли детям ощущать кончиками пальцев колебания, сопровождающие фонацию. Испытывались также приспособления в виде резиновой трубки с ротовой воронкой на одном конце, в которую говорил учитель; на другом конце трубки укреплялся датчик, прикасаясь к которому ученик ощущал его вибрации. При разветвлениях трубки такое приспособление использовалось для одновременных упражнений с группой учеников.

Подобное устройство, но с передачей звука и воздушного тока непосредственно в ухо ученика рассматривалось некоторыми авторами в качестве средства для комбинированного слухо-тактильно-вибрационного восприятия звучащей речи [Е. Bieri (Э. Биери), 1950].

С развитием электроники появились различной конструкции электрические вибраторы. Первый такого рода прибор, состоявший из угольного микрофона, шестивольтовой батареи, трехлампового усилителя и вибратора, был использован Р. Голтом в его исходных опытах, направленных на изучение возможности тактильного восприятия звучащей речи (1923 г.). Разновидности такого рода устройств, при которых на кожу подавались вибрационные речевые сигналы во всей их сложности, применялись и в нашей стране, в частности М. П. Могильницким и М. А. Свищевым [М. Г. Абрамова и М. П. Могильницкий, 1936; М. А. Свищев, 1946].

При такой конструкции функция различения частот, необходимая для восприятия фонемного состава речи, возлагалась на кожный рецептор подобно тому, как выполняется эта функция базилярной мембраной при слуховом восприятии речи. Однако ввиду ограниченности физиологических возможностей кожного рецептора подобного рода устройства оказались малоэффективными для вибрационного распознавания речевых сигналов.

В связи с этим в дальнейшем в различных странах Америки, Европы и Африки был сконструирован ряд новых образцов аппаратуры с применением частотных фильтров. Самым простым из таких приборов был телетактор Р. Голта. В этом приборе весь звуковой спектр разделялся с помощью фильтров на пять частот-

4 Ф. Ф. pay 97

ных~ полос, благодаря чему каждый из пяти датчиков на выходе воспроизводил вибрации лишь ограниченного частотного диапазона. В зависимости от спектра той или иной фонемы в действие приводились разные датчики, в них возникали вибрации различной частоты (в пределах определенного частотного диапазона для каждого датчика) и амплитуды. При одновременном прикосновении к датчикам пяти пальцев возникал своеобразный вибрационный рисунок, по которому один звук можно было отличить от другого. Своими опытами Р. Голт показал, что в результате известной тренировки взрослые глухие, владеющие речью, способны довольно уверенно распознавать с помощью телетактора большинство гласных и дифтонгов. Когда испытуемым было предложено различить предварительно предъявленные в письменном виде пары слогов типа ик — ил, ип — им и т. п. в одном случае по чтению с губ, а в другом — с помощью телетактора, то, несмотря на лучшее в общем распознавание согласных, достигнутое с помощью зрения, в 35 таких парах из 120 более высокие результаты были достигнуты посредством вибрационных ощущений.

Что касается локализации ударения в двухсложных сочетаниях, а также логического ударения во фразах, то здесь обнаружилось явное превосходство вибрационного восприятия над зрительным.

Средние показатели случаев правильного восприятия ударения в слогосочетаниях посредством телетактора составили 80% против 70%, достигнутых при чтении с губ того же материала (см. выше, стр. 24).

Подобным же образом правильное восприятие логического ударения вот фразе при использовании телетактора составило 82% против 70%, достигнутых в условиях чтения с губ.

Исследование показало также, что посредством тактильного восприятия с применением телетактора испытуемые значительно лучше улавливают количество слогов в словах, чем при чтении с губ [R. Gault, 1930].

Эффективность применения телетактора Р. Голта в значительной мере ограничивалась физиологическими возможностями кожного рецептора — плохой чувствительностью кожи к высокочастотным вибрациям.

В связи с этим в современных устройствах, предназначенных для кожно-механического восприятия речи, звуковые сигналы подвергаются такой переработке, которая позволяет не только распределить участки частотного спектра между несколькими датчиками-вибраторами, но и ограничить частоту колебаний каждого датчика в пределах от 100 до 400 гц, отвечающих оптимальной чувствительности кожи.

В литературе имеются обзоры, в которых можно найти более или менее подробное описание разнообразных устройств подобного типа [И. В. Цукерман, 1968].

Наибольшую известность получили устройства, разработан-

98

яые Г. Фантом [G. Fant, 1954] в Стокгольме, Р. Джилком и Р. Хьюссеном в Кейптауне [R. Guelk and R. Huyssen, 1959], а также датской фирмой «Камплекс» (1964).

Блок-схема первого из этих устройств, получившего название «Люция» (Lucia), приведена на рис. 46. В этом приборе учтена различная чувствительность кожных рецепторов к вибрациям разной частоты и обеспечено выравнивание интенсивности вибраций в соответствии с повышающейся пороговой кривой.

С помощью полосовых фильтров, охватывающих частотный диапазон 200—7700 гц, звучащая речь разделяется на 16 каналов.

Рис. 46.

Блок-схема прибора «Люция» (по Г. Фанту):

1 — микрофон, 2 — усилитель-компрессор, 5—16 полосовых фильтров, 4 — 16 каналов( 5 — источник питания, б — модулятор для визуального устройства, 7 — 16 каналов, * — 16 ламп, 9 — амплитуда, 10 — частота, и — 10 каналов, 12 — модулятор для вибраторов, is — 5 каналов, 14 — 5 каналов, is — пальцы правой руки, 16^— пальцы левой руки, П — вибраторы, 18 — генераторJ(300 гц).

На выходе «Люции» имеется 10 датчиков-вибраторов в виде'обыч-ных костных телефонов, из которых каждый реагирует лишь на частоты, ограниченные соответствующим ему фильтром. При этом благодаря специальному устройству, каждый датчик вибрирует с одинаковой частотой в 300 гц, которая находится в диапазоне наибольшей чувствительности кожно-механического рецептора.

4*

В момент приема речевых сигналов глухой накладывает пальцы левой и правой рук на вибраторы. При произнесении тех или иных элементов речи в зависимости от спектра поступающих в микрофон звуков возникают различной интенсивности колебания

99

Помимо вибраторов «Люция» снабжена 16 миниатюрными лампочками, подключенными к фильтрам. Зажигание тех или иных лампочек указывает на наличие в спектре звука частот, отвечающих определенному фильтру, а яркость свечения указывает на их амплитуду. Впрочем, это дополнительное приспособление не имеет отношения к прибору, рассматриваемому в качестве средства, предназначенного для тактильно-вибрационного восприятия фонетических элементов речи, и должно рассматриваться как пособие для визуального их восприятия.

/Устройство Р. Джилка и Р. Хьюссена анализирует звучащую речь с помощью восьми полосовых фильтров, охватывающих частотный диапазон от 410 до 2880 гц. Датчик устроен таким образом, что прием речевых сигналов осуществляется одной (левой) рукой. Пальцы руки накладываются на 8 вибраторов, причем на долю большого пальца и мизинца приходится по одному вибратору, а на долю остальных — по два (один соприкасается с кончиком пальца, другой — с ладонной поверхностью его основания). Частота колебаний каждого вибратора не постоянна, а изменяется в пределах 100—400 гц, что дает дополнительную возможность для анализа звуковых сигналов.

Прибор фирмы «Камплекс» анализирует звучащую речь с помощью семи полосовых фильтров, охватывающих частотный диапазон от 350 до 5000 гц. Этим фильтрам на выходе соответствуют семь вибраторов (костных телефонов), которые, отвечая на звуки определенного частотного диапазона, приходят в колебание различной амплитуды, но, как и в «Люции», стандартной частоты в 300 гц. Вибраторы расположены на плоскости так, что восприятие сигналов может осуществляться пальцами либо обеих рук, либо одной (левой) руки. Во втором случае мизинец прикасается к одному вибратору, а безымянный, средний и указательный пальцы — к двум — кончиком к одному и основанием к другому (рис. 47— 49).

Возможность восприятия различных фонетических элементов речи с помощью современных устройств, рассчитанных на кожный анализатор, подвергалась экспериментальному изучению. Однако эксперименты проводились, как правило, по весьма ограниченной программе. Она не позволяла достаточно уверенно судить о влиянии на конечный результат таких важнейших факторов, как, например, характер фонетического материала и особенности его воспроизведения диктором (интенсивность, четкость, слитность, темп), метод тренировки испытуемых, количество упражнений и т. п. Различие между программами испытания разных устройств крайне затрудняет их сравнительную оценку даже применительно к передаче фонетических элементов одного и того же языка.

100

Все же испытания различного типа тактильных вокодеров, проведенные Р. Джилком и Р. Хьюссеном (кейптаунский прибор), Г. Фантом и Дж. Пикеттом (прибор «Люция»), X. Судзуки, Р. Ка-гами, Т. Тахакаси (японский прибор типа «Лкщии») [Ch. Sud-zuki, R. Kagami, Т. Tachakaci, 1965], а также фирмой «Камплекс», позволяют сделать некоторые выводы самого общего характера. По-видимому, такие устройства дают возможность при известных условиях различать большинство гласных. Что касается соглас-

Рис. 50.

Фернтастер Р. Линднера:

Т — раструб, М1 — угольный микрофон, Bt — батарея, Jt — индукционная катушка,

Е, —^пальцевая насадка, М2 — микрофонная! капсула, В2 — втораяj батарея, Зг —

вторая индукционная катушка.

ных, то при благоприятных фонетических условиях оказывается возможным отличать друг от друга такие группы фонем, как вокализованные и невокализованные, взрывные и фрикативные, звонкие взрывные и сонанты, шипящие и свистящие.

Некоторые согласные, в частности вибрант р, имеют достаточно четкий индивидуальный тактильный рисунок, позволяющий опознать их среди всех других фонем.

Относительно хорошо передается указанными вокодерами слоговая структура фонемосочетаний и слов, а также присущие им временные и амплитудные характеристики, что служит основой для восприятия ударения и ритмико-динамического компонента интонации.

Следует особо остановиться на попытках использования кожного анализатора для приема речевых сигналов на основе электрокожных ощущений. Сюда прежде всего относятся эксперименты Р. Линднера, предпринятые в 1910 г., и его исследования, относя-

102

щиеся к 30-м годам [R. Lindner,! 1910, 1937]. Первый прибор, названный фернтастером, был устроен таким образом, что произносимые диктором звуки и звукосочетания, составляющие слоги и слова, поступали в два микрофона, из которых один находился перед диктором, а второй укреплялся на его шее, т. е. выполнял роль ларингофона.

На выходе фернтастера имелись два электрода в виде наконечников, которые надевались на указательный палец и мизинец испытуемого. Схематическое изображение фернтастера представлено на рис. 50.

В момент произнесения разных звуков и звукосочетаний у испытуемого возникали различные по силе и характеру электрокожные ощущения.

По данным Р. Линднера, в результате 35 получасовых упражнений глухие школьники первого года обучения научились уверенно различать ряд гласных и согласных фонем, в частности многие из тех, которые при чтении с губ неразличимы или трудноразличимы. Сюда относятся, например, пары гласных е — i, о —8, и — и, согласных m — р, п — t, r (горловое) — к, а также пары долгих и кратких гласных. Р. Линднер особо подчеркивал возможности передачи с помощью фернтастера ритмической структуры слов и фраз, словесного и фразового ударения.

Дальнейшие попытки возможно полнее передать с помощью электрических импульсов на кожу частотно-амплитудную характеристику звуков речи натолкнулись на физиологическое препятствие, так как интенсивность, необходимая для достижения порога ощущения уже по отношению к частотам порядка 2 500 гц, оказывалась для низких частот в зоне болевой чувствительности.

Это привело к необходимости отделить усиление нижних частот от верхних, в связи с чем был сконструирован усилитель с двумя выходами, из которых один характеризовался преимущественным усилением нижних частот с максимальной интенсивностью 800 гц, а другой — усилением частот выше 800 гц. Электроды для возбуждения электрокожных раздражений использовались лишь на втором выходе, тогда как на первом в качестве датчика был применен вибратор. Вибрационные раздражения поступали па один палец руки, электрические — на другой. С помощью такого устройства взрослые глухие после краткого пояснения без специальной тренировки смогли уверенно различать немецкие гласные и, i, а по ощущению вибрации на одном пальце при первом гласном, по своеобразному зудящему ощущению на другом при втором гласном и по того же рода ощущениям, одновременно возникающим на обоих пальцах на третьем гласном. Легко улавливалось ими также различие между гласными и — и, между звонкими и глухими согласными, а также между глухими s и sch. Исчезновение электрокожных ощущений позволяло отличать заднеязычную носовую фонему ng от гласной а. Разная интенсивность и длительность раздражений позволяла судить об ударении.

103

Впрочем, Р. Линднер не был склонен переоценивать роль своего прибора и рассматривать его как способ передачи глухим связной речи.

Эксперименты, направленные на изучение возможности передачи глухим устной речи через кожу посредством электрокожных сигналов, продолжаются и в настоящее время. Можно указать, например, на исследования Г. Брейнера, в частности на его совместную работу с В. Реттингом, посвященную испытанию сконструированного индивидуального электрокожного устройства, предназначенного для постоянного ношения [Н. Breiner und W. Retting, 1967]. Это устройство анализирует поступающий в микрофон звук с_Ъомощью 16 фильтров, каждый из которых пропускает частоты определенного диапазона. Средняя частота первого фильтра равна 9200, а шестнадцатого — 200 гц. Этим фильтрам на выходе соответствуют 16 электродов-датчиков, укрепляемых на плечевом отделе правой и левой рук (по 8 на каждой руке). При воздействии на микрофон звуков, включающих частоты, которые отвечают диапазону того или иного фильтра, управляемый этим фильтром датчик вступает в действие, нанося на участок кожи, с которым он соприкасается, раздражение в виде электрических импульсов переменного тока. Частота этого тока на всех датчиках одинакова и равняется 200 гц, что соответствует оптимальным условиям для электрокожной рецепции.

В зависимости от частотного состава того или иного сегмента звучащей речи в действие вступают разные датчики, расположенные на разных участках кожи. Интенсивность и длительность импульсов определяется амплитудной и временной характеристиками поступающих звуков.

В результате произнесение различных звуков, слогов или слов вызывает раздражения определенного рисунка, что служит основой для их различения и опознавания. Пока опыты с этим устройством не выходят за пределы лабораторных условий с ограниченным речевым материалом, определенными требованиями к произношению диктора, небольшим числом испытуемых, а также с ограниченным временем их тренировки.

В связи с этим приводимые авторами данные относительно передачи речевой информации с помощью описанного ими устройства не позволяют судить о практической его эффективности.

Подводя общий итог попыткам использовать кожу в качестве канала для передачи речевой информации, можно предположить, что перспективы этого пути компенсации глухоты будут определяться не только (а вернее, не столько) усовершенствованием устройств, но и физиологическими возможностями кожного анализатора, исследованию которых за последние годы уделяется большое внимание [Л. И. Переслени, 1968, 1970].

Остается рассмотреть, какой вклад в сенсорную базу усвоения устной речи глухим способен внести 'двигательный анализ а т о р.^

104

Деятельность этого анализатора обусловлена раздражением рецепторов, заложенных в мышцах, фасциях, связках, сухожилиях, суставных сумках (проприоцепторы). Следует, однако, иметь в виду, что практически работе двигательного анализатора обычно сопутствует работа кожного анализатора, связанная с раздра* жением кожных рецепторов (экстероцепторы). Простое сгибание пальца сопряжено с возникновением афферентных (направленных с периферии в мозг) нервных импульсов, обусловленных не только изменением состояния мышц и суставов, но и натяжением, деформацией кожного покрова пальца.

Об использовании двигательного анализатора для восприятия фонетических элементов речи извне можно говорить постольку, поскольку оно может осуществляться на основе осязания, предполагающего кооперацию кожного и двигательного анализаторов.

Так, прикасаясь рукой к брюшной стенке говорящего, можно до известной степени уловить дыхательный компонент речевого акта, что в значительной мере обеспечивается благодаря проприо-цептивным ощущениям, возникающим от воздействия движущейся брюшной стенки на кисть и пальцы руки. Подобным же образом, прикасаясь пальцами к губам, нижней челюсти, дну ротовой полости, языку, можно уловить артикуляционные движения, определить их направление, объем, силу и скорость, степень напряжения мускулатуры.

Все это находив особенно широкое применение при обучении устной речи слепоглухих. Пользуясь осязанием, они подражают речевым движениям учителя, проверяют собственную артикуляцию и усваивают на этой основе произношение. Прикасаясь пальцами к губам и наружной поверхности дна ротовой полости говорящего, они оказываются в состоянии распознавать многие фонемы, понимать произносимые слова и фразы.

Для глухих подобное использование двигательного анализатора в связи с осязательным восприятием речевых движений рукой играет лишь подсобную роль при обучении произношению.

В то же время исключительно важная роль принадлежит двигательному анализатору благодаря тем проприоцептивным импульсам, которые поступают в мозг от самих движущихся речевых органов. Вместе с нервными импульсами от слизистых оболочек, выстилающих речевые органы и приходящих в соприкосновение или деформирующихся при артикуляционных движениях, они составляют основу речевых кинестезии. Использование кинестетических импульсов от речевых органов может в некоторых случаях служить отправным моментом в работе над артикуляцией. Это имеет место в тех случаях, когда речевые органы глухого пассивно приводятся в то или иное положение или движение посредством механического воздействия на них. Примером могут служить общеизвестные приемы нажима шпателем на язык при постановке фонемы к или колебание шпателем переднего края языка при постановке фонемы р. В подобных случаях у глухого

105

возникает первичный кинестетический образ артикулируемой фонемы, который в дальнейшем служит опорой для активного, произвольного воспроизведения артикуляции.

Однако главное значение речевых кинестезии состоит в том, что они сами по себе или в сочетании со слуховыми сигналами (при значительных остатках слуха) обеспечивают глухому, как, впрочем, и слепоглухому, возможность естественного текущего самоконтроля над произношением. Это распространяется на все фонетические элементы речи, которые тем или иным путем глухой усвоил и реализует в своем произношении. Механизм кинестетического контроля над произношением будет более подробно рассмотрен позднее.

Лриведенная выше характеристика возможностей, которые предоставляют глухому слуховой, зрительный, кожный и двигательный анализаторы в качестве сенсорной базы для усвоения устной речи, свидетельствует о том, что ни один из них в отдельности не может обеспечить достаточно полного и дифференцированного восприятия фонетических элементов речи^.1 Этого не удается достичь и с помощью технических средств, предназначенных для повышения эффективности приема фонетической информации тем или иным анализатором.

Т. Ватсон (Т. J. Watson), выступивший на научном симпозиуме, посвященном проблеме речевого общения при глухоте, оценивая роль технических средств для обучения глухих, отметил, что, по-видимому, слуховой аппаратуре должна принадлежать ведущая роль, тогда как применение других средств, адресованных зрительному и кожному анализаторам, представляется продуктивным только при мультисенсорном подходе [В. И. Лубов-ский, 1971].

Возникает естественный вопрос: какого эффекта можно ожидать от кооперации анализаторов, совместной их работы?

В технике примером подобного решения может служить передача речи или музыки по двум каналам, из которых один пропускает без существенных искажений низкие частоты, а другой — высокие. При использовании каждого канала в отдельности речь значительно теряет в разборчивости, но использование обоих каналов, взаимно дополняющих друг друга, позволяет достичь высокого ее уровня [G. Lindner und E. Brand (Г. Линднер и Е. Бранд), 1969].

Ряд исследований был специально посвящен выяснению, в какой мере бисенсорное (слухо-зрительное или зрительно-тактильное) восприятие способно повысить эффективность передачи речевой информации. Эксперименты проводились с нормально слышащими, слабослышащими и глухими. Сопоставление слухового и слухо-зрительного восприятия речевого материала нормально слышащими производилось в условиях шума, маскировавшего звучание речи [W. Sumby and J. Pollack (В. Самби и И. Поллак), 1954]. Сопоставление1 же слухового, зрительного и слухо-зритель-

106