371.9 Р—258

Печатается по решению Редакционножздателъского совета АПН СССР

ОТ АВТОРА

, Ш7!И им. Pay Ф. Ф

Р—258 Устная речь глухих. М., «Педагогика», 1973.

(Науч.-исслед, ин-т дефектологии Академии педагогических наук СССР.)

304 стр.

В книге рассматриваются научные основы и современные методы формирования у глухих детей устной речи.

Книга рассчитана на сурдопедагогов, а также студентов и аспирантов, специализирующихся в области обучения и воспитания детей с нарушенным слухом.

371.9

Р °644-008 35-73 005(01)—73

© Издательство «Педагогика», 1973.

Трудно переоценить роль, которую играет в нашей жизни устная речь. Выступая в качестве наиболее употребительного способа общения, устное слово одновременно служит для нас носителем языка, важнейшим инструментом мышления.

Известно, что ребенок овладевает устной речью на основе слухового ее восприятия и подражания. Лишенный слуха, он оказывается не в состоянии обычным путем научиться понимать речь окружающих и говорить. Без специального педагогического воздействия такой ребенок обречен на немоту.

Однако

наукой и практикой давно доказано, что

с помощью особых

методов обучения у глухого ребенка все

же можно сформировать

устную речь. Такую задачу ставили перед

собой почти все

наиболее крупные деятели в области

сурдопедагогики начиная с

XVI

в. Они понимали, что задача эта трудна,

что гораздо легче обучить глухого

письменной речи и дактилологии, которые

к тому же могут служить ему более

надежной основой для овладения языком

как средством общения, познания и

мышления. И все-таки, стремясь максимально

приблизить глухих к слышащим,

сурдопедагоги

всегда прилагали усилия к тому, чтобы

дать глухим детям

словесную речь не только в письменном

и пальцевом виде, но

обязательно также в виде устного слова.

Однако

наукой и практикой давно доказано, что

с помощью особых

методов обучения у глухого ребенка все

же можно сформировать

устную речь. Такую задачу ставили перед

собой почти все

наиболее крупные деятели в области

сурдопедагогики начиная с

XVI

в. Они понимали, что задача эта трудна,

что гораздо легче обучить глухого

письменной речи и дактилологии, которые

к тому же могут служить ему более

надежной основой для овладения языком

как средством общения, познания и

мышления. И все-таки, стремясь максимально

приблизить глухих к слышащим,

сурдопедагоги

всегда прилагали усилия к тому, чтобы

дать глухим детям

словесную речь не только в письменном

и пальцевом виде, но

обязательно также в виде устного слова.

Перед советской, сурдопедагогикой стоят широкие задачи. Исходя из высоких целей коммунистического воспитания она должна обеспечить всестороннее духовное и физическое развитие глухих детей, подготовку их к труду, к активному участию в строительстве коммунистического общества наравне с их слышащими сверстниками. Необходимым условием успешного выполнения этих задач является усвоение глухими словесной и, в частности, устной речи.

В настоящей книге рассматриваются научные основы и методы формирования устной речи у детей, страдающих отсутствием или глубоким нарушением слуха.

Изложение данного предмета требует опоры на сведения из смежных с сурдопедагогикой областей знания. В связи с этим

3

г

автор счел необходимым предпослать изложению основного материала книги две вступительные главы, в которых дана характеристика фонетической системы русского языка и процесса ее усвоения нормально слышащим ребенком.

Учитывая сложность вопросов, затрагиваемых в книге, а также огромный материал, накопленный в результате всестороннего их изучения и отраженный в обширной литературе, автор поставил перед собой ограниченную цель. Эта цель сводится к тому, чтобы показать всю значимость обучения глухих детей устной речи, его задачи, содержание и новейшие методы, разработанные в нашей стране в результате теоретических и экспериментальных исследований, обобщения передового педагогического опыта.

Глава I

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТНОЙ РЕЧИ

Характерную черту устной речи составляет прежде всего ее звуковая природа.

Устная речь располагает определенными звуковыми средствами, которые используются в языке для выражения и различения смысла. Эти средства сводятся в конечном счете к варьированию таких свойств звука, как принадлежность его к тонам или шумам, как его высота, сила, длительность, прерывистость или непрерывность.

Все эти вариации звучания, присущие устной речи, укладыва ются в некоторый определенный динамический и частотный диа пазон. |

Если говорить о динамическом диапазоне речи, имея в виду равную интенсивность ее звучания в зависимости от силы голоса, то разность между обычной громкой и шепотной речью составляет примерно 60 дбJ. Если же иметь в виду пределы изменения силы произносимых звуков речи при голосе нормальной интенсивности, то в этом случае динамический диапазон равен примерно 40 дб [С. Н. Ржевкин, 1936].

Частотный диапазон речи, начиная с самых низких тонов мужского голоса и кончая самыми высокими составными компонентами, характерными для некоторых^согласных, выходит за пределы частот, расположенных между 100 и 10 000 гц*. При этом особенно существенной для того, чтобы речь звучала разборчиво, является область частот от SCO до 3000 гц [Н. Б. Покровский, 1962].

Различные вариации звучания служат тем акустическим материалом, из которого построена фонетическая система языка, такие ее компоненты, как фонема, словесное ударение и интонация.

Фонетическое оформление устной речи представляет ссбой результат деятельности речевого аппарата, который состоит из периферического и центрального отделов. К периферическому отделу относится вся совокупность исполнительных органов речи, состоящих из костей, хрящей, мышц и связок, а также чувствительных и двигательных нервов, с помощью которых осуществляется управление работой этих органов.

^ дб — децибел, единица измерения силы звука

Щ —^герц, единица измерения частоты колебаний (один период в секунду), которой измеряется высота звука.

15

Исполнительные, или рабочие, органы периферического отдела речевого аппарата состоят из следующих основных частей:

легкие с системой дыхательных мышц и подводящие ды хательные пути — бронхи, трахея (дыхательное горло);

гортань с голосовыми связками;

надставная труба (полости глотки, рта и носа) с находящи мися в ней активными органами произношения (язык, губы, мяг кое нёбо, нижняя челюсть) (рис. 1).

Первая часть аппарата подает струю воздуха, во второй образуется голос, а третья, выполняя роль резонатора, усиливает голос и придает ему тот или иной тембр.

Кроме того, благодаря деятельности имеющихся в надставной трубе произносительных органов в ней могут возникать самые разнообразные шумы, характерные для тех или иных звуков речи. Важным компонентом звучащей речи является голос. Человеческий голос может иметь различную силу, высоту и тембр, т. е. присущую ему окраску. Эти свойства голоса находятся в зависимости от пола, возраста, а также от индивидуальных особенностей строения и функции голосовых органов того или иного человека. В особых случаях голос может принимать характер шума (шепотный голос).

Каждый человек способен в значительной степени изменять силу, высоту и тембр своего голоса. Изменение силы голоса зависит в'основном от амплитуды колебаний голосовых связок: чем больше амплитуда, тем сильнее голос.

Сама же амплитуда определяется напором выдыхаемого воздуха. Как было уже указано, в зависимости от того, говорит человек шепотом или обычной громкой речью, сила голоса изменяется в значительных пределах. Еще большим может стать динамический диапазон голоса, если противопоставить шепоту самую громкую речь и тем более forte певческого голоса.

В пении динамический диапазон голоса может достигать у квалифицированных певцов 30 дб и более [И. Д. Симонов, 1950], однако в обычной речи он сжат в среднем до 15 дб [Н. И. Жинкин, 19581.

Высота голоса изменяется в зависимости от частоты колебаний голосовых связок: чем больше число колебаний в секунду, тем выше голос.

Согласно традиционной миоэластической теории, частота колебаний голосовых связок обусловлена степенью их натяжения, а также напором воздуха, поступающего через трахею из легких. Другая, так называемая нейромоторная теория, выдвинутая сравнительно недавно и подкрепленная электрофизиологическими экспериментами, дает совсем иное объяснение регуляции частоты колебаний связи.^Автор этой теории Р. Юссон [R. Husson, 1960,

в

Рис. I.4!

Строение речевого аппарата:

1 —^носовая полость, 2 — твердое нёбо, 3 — мягкое нёбо, 4 •— ротовая полость, 6 — губы, 6 — резцы, 7 — кончик языка, 8 — спинка языка, 9 — корень языка, ю — глотка, 11 — надгортанник, 12 — гортань, is — трахея, 14 — правый бронх, 15 — правое легкое, 16 •—диафрагма, 11 — пищевод, IS — позвоночник, 19 — головной мозг, so — спинной мозг.

962J рассматривает изменение частоты колебаний голосовых вязок как результат возбуждения последних импульсами биотоков, поступающими в соответственном ритме из мозга через возвратный нерв.

Частотный диапазон голоса, который у певцов составляет 2 октавы и более, в обычной речи не превышает 3—4 тонов.

Что касается тембра голоса, то его изменения у одного и того же человека (резкий металлический оттенок или мягкий, глуховатый, гнусавый и т. д.) определяются особенностями работы или состояния голосового аппарата, обусловленными как физическим и психическим состоянием человека (усталость, болезнь, радость, гнев, огорчение и т. п.), так и специфическими требованиями речи.

Изменения тембра голоса в речи могут быть очень разнообразными.

Включение и выключение голоса, некоторые (специфические) изменения его тембра, а также различного рода шумы, возникающие благодаря деятельности произносительных органов в надставной трубз, служат основой для образования фонем, представляющих собой основной элемент фонетической системы языка.

Фонемой (от греч. phone — звук) называется наименьшая (кратчайшая) единица звукового строя языка, способная служить для образования и различения значимых единиц языка — морфем и слов.

Существует различное понимание природы фонемы. Не вдаваясь в подробности дискуссии о фонеме, следует отметить две крайние точки зрения, из которых одну отстаивают представители «ленинградской фонетической школы» (Л. В. Щерба и его последователи Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич), другую — представители «московской фонетической школы» (Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, П. С. Кузнецов, А. А. Реформатский и др.).

Первые рассматривают фонему как совокупность акустически и артикуляционно близких друг другу звуков, как звуковой тип, вторые жэ видят в фонеме подвижной компонент морфемы, через которую таким образом и определяется принадлежность конкретного звука к той или иной фонеме. Например, в конце равно звучащих слов рот и род сторонники первой из названных школ видят одну и ту жэ фонему та, тогда как сторонники второй считают, что конечный звук слова род принадлежит к фонеме д.

Основанием служит то, что та же морфема, в данном случае корень род, при измэнзння слова (рода, родом) или при образовании от него других слов (порода,, родник) звучит иначе и его критический компонент, попадая в «сильную позицию», обнаруживает свою принадлежность к фонеме д.

Обе'крайние точки зрения, как и компромиссные между ними, имеют веские аргументы в свою пользу. Однако исходя из основного круга вопросов, рассматриваемых в данной книге и касающихся по прэимущэству фонетического аспекта процессов восприятия и порождения речи, ее формирования, мы должны отдать предпочтение пониманию фонемы в духе Л. В. Щербы. Разъясняя понятие фонемы, выдающийся советский лингвист Л. В. Щерба писал: « ...в живой речи произносится значительно большее,

чем мы это обыкновенно думаем, количество разнообразных звуков которые в каждом данном языке объединяются в сравнительно небольшое число звуковых типов, способных дифференцировать слова и их формы, т. е. служить целям человеческого общения. Эти звуковые типы и имеются в виду, когда говорят об отдельных звуках. Мы будем называть их фонемами» [1939, стр. 16].

Таким образом, каждая фонема характеризуется определенными акустическими, а также, конечно, ^артикуляционными свойствами. Они претерпевают более или менее значительные изменения в зависимости от так называемых комбинаторных и позиционных условий (соседство с другими фонемами, местоположение в слове, степень ударности), в результате чего образуются варианты фонемы, или ее аллофоны. Так, в словах еес, еесъ и еесъма мы встречаемся с тремя аллофонами э, различие между которыми определяется характером следующей фонемы, а также тем, что в третьем слове фонема э является безударной.

Среди вариантов каждой| фонемы выделяется один, основной, который слышится в таких фонетических условиях, где он меньше всего подвергается комбинаторным и позиционным влияниям. Основной вариант фонемы или^'основной ее аллофон звучит при изолированном ее произнесении.

Акустические различия между аллофонами одной и той же фонемы не могут служить для различения смысла. Замена в слове одного варианта фонемы другим воспринимается лишь как некоторое искажение нормального произношения. Например, если произнести в слове еес такое жеэ, как в слове весьма, то получится нечто вроде е'эи с, где э приближается к фонеме и.

В русском языке имеется 42 фонемы: а, и, о, у, ы, э, б, б', в, в', г, г', д, д\ ж, s, з', э (и), к, к', л, л', м, м', н, н', п, п', р,р', с, с', т, т', ф, ф\ х, %', ц, ч, ш, щ.

Обычно фонемы сами по себе не облечены значением и служат лишь материалом для образования знаменательных (т. е. облеченных значением) единиц речи — слов, морфем. Так, сочетание фонем с, т, у, л составляет слово стул. В слове разбсрчибый фонемы р, а, в образуют приставку, фонемы б, о, р — корень, фонемы ч, и, е — суффикс и фонемы ы, и — окончание.

Но в некоторых случаях фонема совпадает с морфемой (например, в словоформе стула фонема а совпадает с окончанием) или даже словом (например, с такими словами, как союз и, предлог с, частица ж и др.). Тогда фонема становится знаменательной единицей речи, выражающей определенное значение.

Как было уже указано, каждая фонема характеризуется оп ределенными акустическими свойствами, варъирукщими в изве стных пределах в зависимости от комбинаторных и позиционных условий. }

Прежде чем характеризовать эти акустические свойства фо-:ем, изученные еще далеко не достаточно, обратимся к тем артикуляционным особенностям, которыми они определяются.

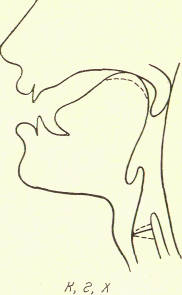

Рис. 2.

Профили

артикуляции фонем а,

о, у, э, и, ы.

совыр

сь

п

в

последующих

профилях артикуляции сомкнутые

голо-шсхпттпЯЗКИ

обозначаются

одной сплошной линией, а разомкнутые

— выми

ли МИСЯ

П°Д

углом

спеРеДи

назад двумя сплошными или пунктир-

Для гласных характерно образование выдыхаемым воздухом вибрации голосовых связок и дальнейший свободный его проход через ротовую полость. Этим определяется характерное акустическое качество гласных, при произнесении которых в нормальной речи тон голоса свободен от выраженной примеси шума.

Для согласных характерно образование в надставной трубе, преимущественно в ротовой полости, преград на пути выдыхаемого воздуха либо в виде смычки тех или иных органов, либо в виде образуемых ими более или менее узких щелей и проходов, либо, наконец, в виде комбинации смычки со щелью 1.

При образовании одних согласных фонем указанные преграды сочетаются с подачей голоса, при образовании других она отсутствует. Наличие преград служит причиной возникновения различных более или менее резко выраженных шумов, которые сами по себе или в сочетании с тоном голоса составляют акустическое качество разных согласных.

Рассмотрим в общих чертах механизм образования различных гласных и согласных фонем, имея в виду основной вариант каждой из них.

В зависимости от того, в каком направлении изменяется положение языка по отношению к индифферентному его укладу, гласные разделяются по рядам и подъемам.

Перемещение языка вперед характеризует гласные переднего ряда: э, и. Перемещение языка назад — гласные заднего ряда: о, у. Промежуточное положение языка присуще гласным среднего ряда: а, ы. Сильно поднятая спинка языка отличает гласные верхнего подъема: и, ы, у. Умеренно поднимается язык при гласных среднего подъема: э, о. Наконец, наиболее низкое положение он занимает при гласной нижнего подъема: а.

Разделение гласных по рядам и подъемам представлено в табл. 1.

Таблица 1

Подъем |

Ряд |

|

|

передний средний |

задний |

Верхний Средний Нижний |

II Ы э |

У 0 |

1 В ряде языков (но не в русском) имеются фонемы, образуемые непосредственно в гортани путем смыкания или сближения голосовых связок.

В артикуляции гласных о и у кроме языка активное участие принимают губы, которые при произнесении этих фонем выдвигаются вперед и округляются, образуя выходное отверстие рта, более узкое при у и менее узкое при о. В связи с этим гласные о, у называют лабиализованными (от латинского labia — губы), а все остальные гласные — нелабиализованными (см. рис. 2) *.

10

11

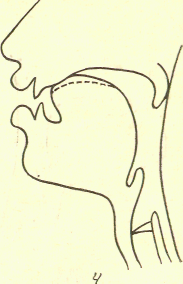

Рис. 3.

Профили артикуляции фонем п, б, м, т, д, н, к, г, х.

По первому признаку согласные делятся на вокализованные (от лат. vox — голос) и невокализованные. Вокализованные согласные, в которых тон голоса сочетается с резко выраженным шумом, называются звонкими. Другие вокализованные согласные, в которых шум выражен слабо и тон голоса преобладает, называются сонантами (от лат. sono— звучу). Невокализованные согласные состоят только из шумов различного характера.

Большинство согласных составляют пары звонких и глухих: п — б, п' — б', т — д, та' — д\ к — е, к' — г', ф — в, ф' — в', с — з, с' — з', ш — ж, х' —/ (и).

Не имеют звонкой пары глухие согласные х, ц, ч и щ. Непарными вокализованными согласными являются сонанты м,м', н, н', л, л', & также фонемы р и р'.

По второму признаку согласные делятся на смычные (взрывные), щелевые (фрикативные; от лат. frico — тру), слитные (аффрикаты; от лат. affricata — притертая), смычно-проходные и дрожащие (вибранты; от лат. vibrare — колебать, дрожать).

К смычным согласным относятся фонемы п, п', та, т', к, к\ б, б\ <9, д\ г, г', к щелевым — д5, ф', с, с', ш, щ, х, х', в, в', з, з', ж и / (и) S к слитным — ц, ч, к смычно-проходным—ж, м', н, н', л, л.', к дрожащим — р и р'.

Для щелевых согласных характерно образование на пути выдыхаемого воздуха преграды в виде узкой щели между нижней губой и верхними резцами, языком и альвеолами верхних резцов, языком и нёбом.

1 Фонема / (и) выступает как щелевой звонкий согласный лишь в положении перед гласными, когда она входит в состав так называемых восходящих дифтонгов (от греч. di (s) — двойной и phthongos — звук) йа, йо, йу, йэ, йи; в положении после гласных, когда данная фонема входит в состав нисходящих дифтонгов аи, ой, уй, эй, ий, ый, она выступает обычно в качестве сонанта (неслогового и).

12

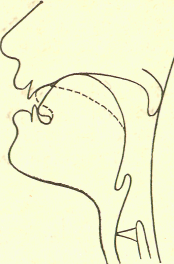

Рис. 4.

Профили артикуляции фонем ф, в, е, з, ш, ж, щ, и (/).

Слитные согласные получаются в результате мгновенной смены смычки щелью, образованной теми же органами и в том же месте.

Смычно-проходные согласные характеризуются тем, что при наличии губной или язычно-зубной смычки для выдыхаемого воздуха все же остается свободный проход через нос или по бокам языка — с обеих сторон или только с одной стороны.

По третьему признаку согласные фонемы делятся в зависимости от того, какими органами и в каком месте образуются смычка, щель, вибрация.

По этому признаку согласные прежде всего разделяются на губные и язычные. J

В число губных входят губно-губные?(двугубные)— re, re', б, б', м, м' и губно-зубные — ф, ф', в, в'. Первые характеризуются смыканием губ, вторые — образованием щели между нижней губой и верхними резцами.

3 число язычных входят язычно-зубные — с, с', з, з', ц, т, т , д, д', н, н', л, л\ язычно-альвеолярные — р, р1, язычно-перед-ненёбные — ш, ж, ч, щ, язычно-средненёбные — к\ г\ х', j (и) и язычно-задненёбные — к, г, х.

13

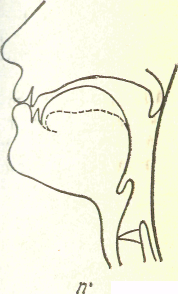

Рис. 5.

Профили артикуляции фонем ц, ч, р, л.

Первая группа язычных характеризуется образованием смычки или щели между передним краем, кончиком языка или передней частью спинки языка и верхними резцами или их альвеолами. По своим акустическим особенностям из этой группы выделяются фонемы с, с', в, з' и ц, называемые свистящими. Согласные второй группы язычных образуются при соприкосновении или сближении с альвеолами переднего края языка, вибрирующего под напором выдыхаемого воздуха. Согласные третьей группы получаются в результате образования щели или комбинации смычки и щели между передним краем или передней частью спинки языка и передней частью нёба. Акустические особенности звуков этой группы дают основание называть их шипящими. Для четвертой группы согласных характерно образование смычки или щели между средней частью языка и средней частью нёба, а для пятой—между задней частью языка и задней частью нёба.

По четвертому признаку согласные разделяются на две группы, в одну из которых входят фонемы, называемые на основании про-

14

т' н'

Рис. 6.

Профили артикуляции фонем п.', т', к'. Пунктиром обозначены позиции языка при соответственных твердых согласных.

изводимого ими слухового впечатления мягкими, а в другую — фонемы, называемые твердыми.

Первые отличаются от вторых дополнительным элементом артикуляции — подъемом передне-средней части спинки языка к нёбу — и носят название палатализованных (от латинского palatum — нёбо).

Большинство согласных составляют пары твердых и мягких3 п — га', б — б\ м — м', ф — ф\ в — б', с — с', з — з', т — т', д — д', н — к', р — р', л — л', к — к', г — г\ х — х'. Непарными твердыми согласными являются ш, ж и ц, непарными мягкими — ч, щ и / (и).

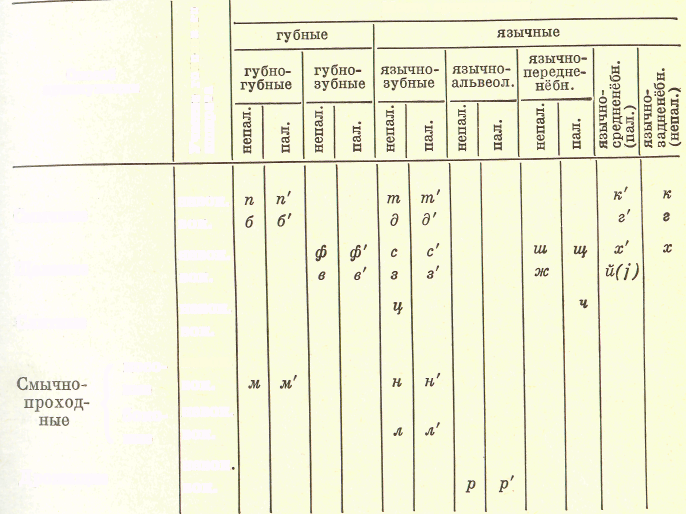

^"^лядное представление о распределении согласных по рассмотренным четырем произносительным признакам дает таблица 3,

Необходимо отметить, что различия в артикуляции разных фонем или целых их групп далеко не всегда одинаково ярко выражены. Так, фонема п резко отлична по своей артикуляции от фонемы а, но в то же время сравнительно близка к фонеме д' или б'.

Группа гласных фонем в целом более резко отличается по артикуляции от невокализованных согласных, чем от вокализованных, особенно щелевых.

Внутри группы согласных довольно грубыми являются артикуляционные различия между такими, например, фонемами, как я- и р, з и к, ш. и ж, и значительно более тонкими — различия между фонемами к и х, т и д, с и с', т' и к\

Обратимся к акустическим свойствам фонем. Известно, что фонемы сложны по своей акустической природе. Наиболее существенным признаком каждой фонемы является присущий ей звуковой спектр.

15

Гласные характеризуются прерывистым спектром, включающим частоту основного тона голоса и ряд более высоких частот.

в нгц

И сследование

звуков, являющихся основными аллофонами

гласных

фонем, показало, что спектру каждого из

них присуще

сследование

звуков, являющихся основными аллофонами

гласных

фонем, показало, что спектру каждого из

них присуще

5 К5Ц

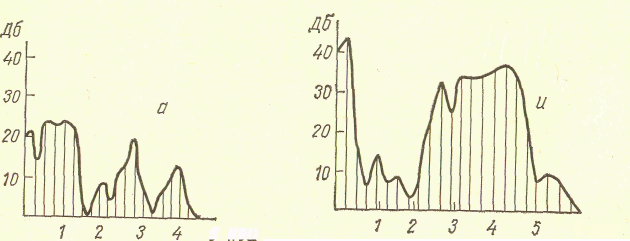

Рис. 7.

Образцы спектрограмм гласных а, и (по Л. А. Варшавскому и И. М. Лит-ваку).

наличие известных частотных групп, имеющих повышенную (в сравнении с другими составляющими) интенсивность. Такие области спектральных максимумов называются формантами, которые (независимо от высоты основного тона голоса) и определяют различия между акустической природой разных гласных фонем. Представление о формантной структуре гласных дают образцы спектров для фонем а, и, приведенные на рис. 7, где общая конфигурация этой структуры подчеркнута с помощью" плавной огибающей линии.

Таблица 2

|

Средние частоты речевых формант (в гц) |

||

Гласные |

1-я |

2-я |

3-я |

|

форманта |

форманта |

форманта |

у |

300 |

625 |

2500 |

0 |

535 |

780 |

2500 |

а |

700 |

1080 |

2600 |

е |

440 |

1800 |

2550 |

и |

240 |

2250 |

3200 |

ы |

300 |

1480 |

2230 |

16

В такого рода акустических спектрах можно обнаружить несколько формант, однако они далеко не в равной степени существенны для опознавания фонем при слуховом восприятии речи.

Первые три форманты гласных русского языка по Г. Фанту [G. Fant, 1964] приведены в табл. 2.

Те же данные наглядно представлены графически на рис. 8. Из отмеченных трех формант для опознавания гласных русского языка достаточно первых двух.

В зависимости от распределения наиболее интенсивных формант в спектре и связанного с этим слухового впечатления гласные условно разделяют на высокие и низкие. К числу первых относят фонемы и, э, к числу вторых — у, о, ы. Фонема а занимает промежуточное положение.

Следует иметь в виду, что формантная характеристика гласных фонем в известных пределах видоизменяется в зависимости от того, произносит ли их мужчина, женщина или ребенок, а также в зависимости от того, насколько высоким и громким голосом произносятся гласные одним и тем же человеком, и от позиционных и комбинаторных условий, в которых они выступают (местоположение в слове,степень

ударности, соседство с другими фонемами).

На рис. 9 приведена динамическая спектрограмма слогов ва и в'а, полученная с помощью сонографа «Visible speech», где по оси ординат отложены частоты, по оси абсцисс •— время, а степень почернения бумаги отображает амплитуду тех или иных частот.

На спектре отчетливо видна разница между двумя аллофонами фонемы а, обусловленная тем, что в одном случае гласной предшествовала твердая согласная фонема в, а в другом — мягкая фонема в\ Особое внимание обращает на себя начальная часть спектрального сегмента ф"нрмы nt/ рв акскурстш, отражат"-

M!l7

Рис. 9.

Динамические спектры слогов ва, в'а.

ги •7000

Рис. 10.

Динамические спектры слогов са, ша.

Рис. 11.

Динамический спектр слога ла.

щая переход к ней от твердой или мягкой согласной фонемы. Такого рода переходные процессы имеют важное, а иногда и решающее значение для опознавания фонем. Информация об акустическом характере фонемы (в данном случае согласной) оказывается заложенной не только в ней самой, но и в смежных фонемах.

Каждая согласная фонема также имеет присущие ей форманты.

Для невокализованных согласных характерен так называемый сплошной спектр, охватывающий более или менее широкую область частот неодинаковой интенсивности. Такого рода спектры свойственны шумам.

Спектр вокализованных согласных наряду со сплошной областью частот включает, подобно гласным, тон голоса (с теми или иными усиленными гармониками), который особенно отчетливо выступает в сонантах.

Своеобразную акустическую природу имеет фонема р, для которой помимо тона голоса с усилением определенных гармоник характерны так называемые биения звука с частотой около 20 гц.

Среди согласных фонем, как и среди гласных, можно выделить более высокие и более низкие, что тоже зависит от того, к какой частотной области относятся наиболее интенсивные составляющие спектра данной фонемы.

Так, к числу высоких согласных относятся, например, фонемы 56(7000-12000 гц), с (4200-8600 гц), ш (1200-6300 гц), к числу более низких — фонемы м (100—400 гц), л (200—500 гц), х (400—1200 гц) [Л. А. Варшавский и И. М. Литвак, 1955].

На динамических спектрограммах слогов са, ша, ла (рис. 10 и 11) хорошо видно различие в уровнях расположения формантных полос для согласных фонем, входящих в эти слоги.

Установлено также, что спектр мягких согласных отличается от спектра парных твердых более высокими формантами. По данным Г. Фанта, наибольший сдвиг наблюдается для губных сог-

18

ясных при которых мягкие оказываются выше твердых в среднем на'lOOO гц [G. Fant, 1960].

В акустическом спектре гласных и вокализованных согласных фонем может быть выделена частота, отражающая высоту основного тона голоса и обусловленная частотой колебаний голосовых

связок.

Изменения этой частоты (которую, кстати сказать, называют нулевой формантой, питчем), хотя и влияют в некоторой степени на расположение формант в спектре, не имеют при этом в русском языке роли средства различения фонем.

В известной мере изменения высоты основного тона голоса сопряжены со словесным ударением, но наибольшее значение они имеют для интонации.

Интенсивность, или фонетическая мощность, разных фонем колеблется в значительных пределах. В условиях обычной разговорной речи наиболее мощными являются гласные фонемы. Расположенные по убывающей интенсивности, они представляют, по данным Н. И. Жинкина [1958], следующий ряд: а, о, э, у, ы, и.

Что же касается сравнительной мощности согласных фонем русского языка, то полных данных до настоящего времени не имеется. Установлено, что из согласных наиболее интенсивны вибран-ты, сонанты, шипящие и свистящие.

Известный интерес представляют данные об относительной мощности фонем английского языка [Н. Fletcher (X. Флетчер), 1953]. Если принять за единицу слабейшую глухую согласную th, то фонемы располагаются в следующем порядке и получают следующие показатели их относительной силы1:

th [9]—11

6 15!" 7 Д [d]— "

п [р]- 6

Ф [Ч- 5 th [6]— 1

а [а] —600 о [о] —510 у [и] — 460 э [е]_ 350 и [ij— 260 р [г] —210

з [z]—16

с [s] —16 т [t] —15 г [д] -15 к [k] —13 в [v] —12

л [1] —100 ш [Л - 80 м[ш]— 52 чИП- 42 н [п] — 36 И [J] - 23

Присущая той или иной фонеме интенсивность хотя и является неотъемлемым ее свойством, но имеет весьма ограниченное значение для ее опознавания. Изменение интенсивности фонем в речи, так же как и изменение высоты голоса, связано со словесным ударением и интонацией.

Фонемы оказываются различными по длительности. Средняя длительность разных фонем колеблется, по данным Л. А. Варшавского и И. М. Литвака [1955], от 20 до 260 мсек, причем максимальная длительность отмечена для фонемы а, минимальная — для фонемы п. Длительность гласных значительно варьирует в зависимости от позиционных условий (от степени ударности). Так,

В квадратных скобках даны обозначения звуков посредством международного фонетического алфавита.

19

под ударением в начале слова фонема а длится 260 мсек, тогда как в безударном слоге та же фонема длится всего 180 мсек. В середине же слов длительность фонемы а сокращается в удаленных от ударного слога позициях до 80 мсек.

Среди согласных звонкие взрывные оказываются в общем более длительными, чем парные глухие; а глухие щелевые — более длительными, чем парные звонкие, и т. д.

Длительность гласных в русском языке не имеет самостоятельного значения в качестве признака для различения фонем. Что же касается согласных, то, по данным Г. Цеммеля [1961], при резком укорочении фрикативных согласных они начинают восприниматься как взрывные: х как к, ф как п, с и ш как т.

Однако в общем колебания в длительности произнесения фонем, наблюдаемые в русской речи, не имеют существенного значения для их опознавания. Изменения длительности той или иной фонемы определяются различными позиционными и комбинаторными условиями, связаны с ударением и интонацией.

Присущие каждой фонеме форманты, а также отчасти интенсивность и длительность звучания являются теми ее объективными свойствами, которые позволяют нам опознавать фонемы и отличать их друг от друга в процессе восприятия речи.

Реализация этих свойств и главным образом формант в живой речи служит необходимым условием ее внятности, разборчивости. Следует, однако, отметить, что акустические различия между разными фонемами (так же, как и артикуляционные) выражены далеко не в равной степени. Так, акустические различия между фонемами м и ш являются, несомненно, более грубыми, чем между м и н.

Бблыпая или меньшая выраженность акустических различий между фонемами и целыми их группами сказывается на степени четкости их различения в процесса восприятия речи.

На тонкость некоторых из этих различий указывают ослышки, часто наблюдаемые при восприятии речи у нормально слышащих людей. Эти ослышки обычно связаны со смешением близких по звучанию фонем: например, вместо пенал слышится финал (замена п" на ф'), вместо речка — редька (замена ч на т'), вместо весна — без сна (замена в' на б') и т. п.

Вопрос о степени выраженности акустических различий между разными фонемами и их группами обстоятельно освещен в работе В. И. Бельтюкова и Л. В. Неймана [19581, посвященной исследованию восприятия звуков речи.

Следует отметить, что, по данным В. И. Бельтюкова [1960], акустические и артикуляционные различия между какой-либо парой фонем выражены в более или менее равной степени лишь для гласных. Что же касается согласных фонем, то здесь часто акустическая близость сочетается с относительно грубыми артикуляционными различиями. И наоборот, тонкие артикуляционные различия сочетаются с относительно грубыми акустическими.

20

Например, мягкие согласные сравнительно тонко отличаются от парных твердых артикуляционно, но довольно грубо акустически. Наоборот, фонема п довольно резко отличается от фонемы S артикуляционно, но близка к ней акустически.

Характеризуя фонемы русского языка, необходимо остановиться еще на статистических данных относительно их употребительности, или частоты их появления в речевом потоке.

Таблица 3

Способ артикуляции

Смычные

Щелевые

Слитные ! носо- вые , боко- вые

Дрожащие |

о lh О И о о о в о h« щ Ен Участи аппара невок. вок. невок. вок. невок. вок. невок. вок. невок. вок. невок вок. |

Место артикуляции |

Наиболее полные данные о частости фонем русского языка могут быть извлечены из исследования А. М. Пешковского [1925], подвергнувшего статистической обработке материал русской речи объемом 10 000 звуков.

Гласные составляют примерно 45% фонем речевого потока, остальные 55% приходятся на долю согласных. Из гласных наиболее распространенной является фонема а (более 10%) и наименее распространенной — фонема ы (около 2%).

Из согласных к числу наиболее часто встречающихся относятся фонемы т, н, с (соответственно около 6, 4, 3%),тогда как, например, фонемы з, ф, ж встречаются значительно реже (на долю каждой приходится менее процента).

21

Вокализованные согласные встречаются чуть чаще невокализованных (соответственно около 28% и 26%), но в то же время парные глухие — значительно чаще парных звонких (соответственно около 22% и 12%). Исключение составляют губно-зубные, из которых звонкие в и в' встречаются намного чаще глухих ф и ф' (соответственно около 4% и 0,9%).

Важно отметить также, что парные твердые согласные встречаются более чем в два раза чаще парных мягких (соответственно около 35% и 16%).

Наряду с фонемами, которые, как было указано, составляют основной элемент фонетической системы языка, существенными ее элементами являются словесное ударение и интонация.

В русском языке словесное ударение сводится к выделению одного из слогов, составляющих слово, посредством главным образом более громкого и обычно более длительного его произнесения1. Каждое самостоятельное слово вместе с относящимся к нему служебным словом или частицей имеет свое ударение. Таким образом, число самостоятельных слов в произнесенной фразе определяется количеством словесных ударений, что в значительной мере способствует выделению слов из фразы в процессе ее восприятия.

Сигнализация с помощью словесного ударения количества слов в речевом потоке составляет его основную, так называемую кульминативную (вершинообразующую) функцию.

В предложении Чашка упала на пол и разбилась четыре словесных ударения, соответствующих четырем самостоятельным словам: чашка, упала, пол и разбилась. Предлог на и союз и как служебные слова составляют вместе с соответствующими им самостоятельными словами единое фонетическое целое, в котором в одном случае ударение приходится на самостоятельное слово (и разбилась), в другом —*на служебное (на пол).

Из двух объединенных слов то, которое не имеет ударения, может быть предшествующим, и тогда оно называется проклитикой (предударным словом), но может быть и последующим, и тогда оно называется энклитикой (послеударным словом). В приведенном выше примере союз и является проклитикой, а слово пол — энклитикой а.

Русское словесное ударение характеризуется, как известно, разноместностью и подвижностью. В разных словах оно может падать на различные по счету слоги от начала или конца слова (например: кошка, рука, паровоз, капуста, пуговица). Эта особен-

1 Ударный слог может отличаться от безударных также и изменением высоты тона, однако, как указывает Р. И, Аванесов [1956], в русском языке это зависит от интонационных факторов и не имеет отношения к характеристике словесного ударения как такового. Другие средства выделения ударного слога указывает Н. И. Жинкин в своем исследовании, посвященном вос приятию ударения в словах русского языка [1954].

2 Конечно, можно произнести не на пол, а на пол. В этом случае предлог на становится проклитикой.

22

ность отличает русское ударение, например, от чешского, которое всегда падает на первый слог, или от турецкого, закрепленного за последним слогом. Кроме того, при изменении формы слова или образовании от него другого слова ударение может переходить с одного слога на другой, с одной морфемы на другую (например: рука — руки, голова — головы — голов, молодость —молодой, ширина — расширение).

Разноместность и подвижность придают русскому ударению особую значимость — ударение в сочетании с числом слогов создает определенный ритмический контур слова, являющийся неотъемлемым компонентом его акустического облика.

Более громкое и длительное произнесение ударного слова сопряжено с большей напряженностью артикуляции, большей четкостью и полнотой воспроизведения входящих в этот слог звуков.

От места ударения зависит произношение гласных, которые в безударных слогах в большей или меньшей степени редуцируются.

В русском языке словесное ударение выполняет не только кульминативную, но и смыслоразличительную функцию, дифференцируя слова и их формы (например: пили — пила, кружки — кружки, руки ~ руки, насыпать — насыпать).

Говоря о фонетическом оформлении слова, необходимо иметь в виду, что оно регулируется нормами образцового литературного произношения, или орфоэпии (от греч. orthos — прямой и epos — речь). К числу орфоэпических норм русского языка относятся, например, разные степени редукции гласных в безударных слогах (вада, въдавос, с'эм', с'эиж'сркъ, с:ъм'ил'э'ткъ), оглушение звонких согласных в конце слов перед паузой или в середине слов перед глухими согласными (дуп, вое, трупка, скаска), озвончение глухих согласных перед звонкими (прбз'ба, одгул), смягчение согласных перед гласными и, э (п'ила, в'инд, п'ёна, в'ёна) и многие другие общие и частные правила произношения слов [Р. И. Аванесов и С. И. Ожегов, 1955].

Однако само по себе правильное произношение может существенно видоизменяться в зависимости от стилей произношения. Из разнообразных стилей произношения, встречающихся в жизни, Л. В. Щерба выделял два основных: «один — свойственный спокойной беседе людей, и другой — который мы употребляем, когда по каким-либо причинам хотим сделать нашу речь особо отчетливой, для чего мы ясно артикулируем все слоги каждого слова» [1939, стр. 19].

Первый стиль Л. В. Щерба предложил назвать разговорным, а второй полным, «так как в нем обнаруживаются такие фонетические свойства, которые в условиях обыкновенной речи так или иначе скрадываются» [1939, стр. 19].

Так, в разговорном стиле здравствуйте1 превращается

Скобки указывают, что фонема в в этом слове опускается и при полном стиле произношения.

23

в здрассте, а Павел Павлович произносится как Пал Палыч. Оба стиля можно встретить при разных обстоятельствах у одного и того же лица, обладающего безукоризненно правильным произношением, отвечающим всем требованиям русской орфоэпии. Таким образом, полный и разговорный стили произношения можно рассматривать как равноправные варианты литературной речи.

Если рассмотренные ранее фонемы и словесное ударение представляют собой фонетические элементы, из которых построены слова и их формы, то интонация имеет отношение преимущественно к фонетической структуре фразы. Фраза, собственно, и определяется как смысловое единство, целостность и законченность которого выражается интонационными средствами.

В основе интонации лежат ритмико-мелодические средства, главные из которых — изменение громкости и темпа произнесения, модуляция высоты голоса и распределение пауз. К интонации относятся также специфические изменения тембра голоса и речи, связанные с намерением, эмоциональным состоянием говорящего.

Интонация составляет важнейшее средство членения речи на фразы и фраз на синтагмы.

Синтагмой называют часть фразы, состоящую из группы смежных слов, тесно связанных между собой по смыслу и интонационно. В некоторых случаях синтагма может состоять и из одного слова, например: Иванов — ученик третьего класса.

Для иллюстрации роли, которую играет интонация в качестве средства членения речи, можно воспользоваться таким отрывком:

«Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина»1.

При чтении вслух этого отрывка нетрудно заметить, что каждая фраза заканчивается понижением голоса, его ослаблением и паузой.

В то же время первые две фразы довольно отчетливо распадаются на синтагмы, границы между которыми отмечаются повышением тона голоса, усилением ударения на последнем слове синтагмы, а также более или менее значительными паузами.

Распределение усиленных ударений и возможных пауз в этих двух фразах может быть представлено в следующем виде:

Через базарную плсщадъ\идёт полицейский надзиратель Очумелое I в новой шинели | и с узелкбм в руке. За ним шагает \ рыжий го-родое6й\срешетбм, [ 8сверхунап6лненнъ1м\конфиск6ванным крыжбв-ником. Кругбм'Гтишина» 2.

1 А. П. Чехов. Собр. соч., т. 2. М., Гослитиздат, 1G54, стр. 382.

2 Вертикальная черта обозначает здесь границы между синтагмами, акцент над буквой — обычное словесное ударение; гласные, выделенные допол нительно жирным шрифтом, обозначают усиленное ударение.

24

Усиленное ударение, которым отмечается конец синтагмы, называется синтагматическим.

Помимо синтагматического ударения следует указать на так называемое логическое ударение, с помощью которого во фразе выделяются слова, особо важные для передачи ее смысла.

Для логического ударения используются те же фонетические средства, что и для синтагматического, но в более выраженном виде1. Логическое ударение может совпадать с одним из синтагматических и тем самым усиливать его по сравнению с другими. Так, на вопрос Где были вчера наши гости? следует ответ: Наши гости\ были вчера\на выставке*. В данном случае логическое ударение совпадает с ударением второй синтагмы, которое благодаря этому оказывается более сильным, чем ударение первой синтагмы. Но если тот же ответ следует на вопрос Были ли наши гости вчера на выставке?, то ответ должен звучать иначе: Наши гости были вчера на выставке. В данном случае логическое ударение «перекрывает» ударение второй синтагмы и падает на слово были.

Поскольку и синтагматическое и логическое ударения проявляются в рамках фразы, оба они могут рассматриваться как разновидности фразового ударения, осуществляемого с помощью тех или иных интонационных средств.

Разновидностью фразового ударения является и так называемое эмфатическое ударение (греч. emphatikos — выразительный).

Характеризуя его в отличие от логического ударения, Л. В. Щерба писал: «Логическое ударение привлекает внимание к данному слову, а эмфатическое делает его эмоционально насыщенным. В первом случае проявляется намерение говорящего, а во втором выражается непосредственное чувство» [1939, стр. 127].

Эмфатическое ударение осуществляется все теми же присущими интонации средствами: изменением силы, высоты, тембра голоса и темпа произнесения фразы. Указывая на роль длительности произнесения ударного гласного для эмфатического ударения в русском языке, Л. В. Щерба приводит в качестве примера такие два словосочетания, как прекра-аснейший работник и заме-ча-атглъное произведение искусства, где растягивание гласных (конечно, наряду с другими указанными средствами) служит для выражения чувства уважения к человеку, восхищения произведением искусства.

Являясь одним из срздств грамматики, интонация позволяет различать предложения повествовательного, вопросительного, побудительного (повелительного) характера, передавать тончайшие синтаксические отношения внутри предложений.

Логическое ударение мэжзт выражаться не только фэнетнчео ими средствами, но и некоторыми другими, в частности изменением порядка слов

g Ш. Смоленский, 1907].

Слова, на которые падает логичевкое ударение, выделены жирным шрифтом.

25

Но сверх того интонация позволяет выразить в живой речи тот «подтекст», который определяется конкретной ситуацией разговора, эмоционально-волевым содержанием произносимого.

В. А. Артемов [1953] и Н. И. Жинкин [1958], исследуя интонацию электроакустическими методами, наглядно показали, насколько разнообразной может быть интонация такого слова, как «осторожно» или словосочетания «сколько это стоит» в зависимости от ситуации и обусловленного ею эмоционально-волевого подтекста.

Мы рассмотрели звуковую сторону устной речи, познакомились с фонетической структурой слов и фраз.

Теперь следует обратиться к вопросу о том, как соотносятся фонетические средства устной речи с графическими средствами письменной.

Известны различные виды письма, из которых одни вовсе не связаны или лишь частично связаны с устной речью (пиктография, идеография), другие в основном отражают устную речь. Наиболее совершенным и все более распространяющимся является так называемое звуковое письмо, имеющее в своей основе буквенный алфавит, используемый для обозначения фонем. Такого вида письмо характерно, в частности, для русского языка. С помощью различного рода начертаний, представляющих собой материальную ферму письменной речи, обозначаются не только фонемы, но и другие фонетические элементы, лежащие в основе звукового облика слов и фраз. Однако между средствами, используемыми для выражения и различения смысла в устной и письменной речи, нет полного соответствия.

«Графическая форма литературного языка,— пишет А. Н. Гвоздев,— будучи тесно связана с его устной формой, в то же время не представляет собой простой его копии, а располагает своими собственными средствами, во многом отличными от средств устной речи» [1954, стр. 25].

В ряде случаев письменная речь не воспроизводит то, что передается устной речью. Так, приводившиеся ранее пары слов кружки — кружки, пили — пили и формы слов руки — руки, насыпать — насыпать дифференцируются в письме лишь с помощью специального значка ударения, который используется в словарях, но в большинстве случаев не ставится ни в рукописных, ни в печатных текстах. В результате получаются лексические и морфологические омонимы, точнее, омографы, т. е. разные слова и формы слов с одинаковым написанием.

Как было показано ранее, смысл предложения нередко определяется в устной речи ритмико-мелодическими средствами. Применяемая в письме пунктуация, использование различных шрифтов далеко не всегда и не в полной мере отображают эти средства. В некоторых случаях, напротив, в письме выражается то, что в устной речи остается неразграниченным. Например, различный смысл предложений Вдали показался орел и Вдали показал-

26

ся Орел обусловлен употреблением большой или малой буквы. Различие в смысле предложений Зачем стучаться? и Зачем стучатся? выражено чисто орфографическими средствами. То же относится к предложениям Надо отвести детей и Надо отвезти

детей.

Приведенные предложения в устной речи имеют два смысла и представляют собой синтаксические омонимы, точнее омофоны, т. е. разные предложения, звучащие одинаково.

Из приведенного видно, что материальные средства устной и письменной речи, используемые для выражения и различения смысла, не вполне соответствуют друг другу, причем в одних случаях преимущества оказываются на стороне устного слова, в других — на стороне письма.

Характеризуя устную речь, необходимо остановиться на некоторых особенностях ее лексики и грамматики. Эти особенности, отличающие устную речь от письменной, более всего обусловлены тем, что диалогическая по преимуществу устная речь предполагает непосредственный контакт между говорящими, которые находятся в определенной обстановке, имеют возможность воспринимать не только звучание речи и видимые артикуляционные движения, но также и своеобразный ее «аккомпанемент» в виде выразительных движений (мимика лица, жесты, позы говорящего). Все это составляет своеобразный внеречевой контекст, который содержит подчас богатейшую информацию, касающуюся смысла высказывания, и резко повышает «избыточность» речи. В ходе беседы говорящий всегда имеет возможность учесть реакцию собеседника, повторить, уточнить, дополнить недостаточно ясно сказанное.

Условия диалогической устной речи особенно выпукло проявляются в общении людей близких, хорошо знакомых друг с другом, в кругу семьи, в обществе товарищей по работе, когда взаимное понимание достигается подчас с полуслова.

Говоря о лексических особенностях устной речи, необходимо иметь в виду, что в языке^существует прежде всего общеупотребительная лексика, которая входит и в устную, и в письменную речь. Сюда относятся огромное множество знаменательных и служебных слов, отображающих разнообразные предметы, явления и отношения, с которыми постоянно сталкивается человек в повседневной жизни. Для общеупотребительной лексики, которая является стилистически нейтральной, характерны такие, например, слова, как дом, поле, ветер, окно, стол, кровать, хлеб, соль, чай, кофе, белый, ходить, читать, он, я, сам, такой, но, а, при и т. п.

Наряду с этим в устной речи широкое применение находит разговорно-бытовая лексика, включающая диалектные и просторечные слова, вульгаризмы и т. д. [Е. М. Галкина-Федорук и др., 1957].

Грамматические особенности устной речи более всего проявляются в^ее синтаксисе, для которого^характерно^прежде всего пре-

27

обладание сочинительных конструкций над подчинительными, всевозможных неполных предложений над полными. Разумеется, отмеченные особенности устной речи, отличающие ее обычно от письменной, являются относительными. Если от диалогической устной речи мы обратимся к монологической, например к лекции, докладу, связному повествованию, то особенности устной речи в значительной мере сглаживаются и она сближается с речью письменной, для стиля которой характерен более строгий, во многом своеобразный отбор слов и более сложные, законченные синтаксические конструкции.

Подобным же образом лексическая строгость и синтаксическая развернутость письменной речи в значительной мере утрачиваются, когда в переписке между близкими, хорошо знакомыми людьми проступают характерные черты эпистолярного стиля, во многом отражающего разговорно-бытовой стиль языка.

Рассматривая особенности устной речи, выступающей в качестве средства общения, нельзя упускать из виду, что в форме так называемой внутренней речи она выполняет свою другую важнейшую функцию. У нормально слышащих и говорящих людей внутренняя устная речь является материальной оболочкой мысли. Еще И. М. Сеченов [1952] указывал на важность мышечных ощущений от движения речевых органов, которые сопровождают течение мысли. И. П. Павлов, как известно, подчеркивал важность кинестетических раздражений от речевых органов в качестве основы, базального компонента второй сигнальной системы, физиологической базы мышления.

В настоящее время связь мышления с речевой кинестезией наглядно демонстрируется данными электрофизиологии, из которых видно, что мыслительному процессу сопутствуют токи действия, возникающие в речевых органах.

Наряду с кинестетическим компонентом внутренней речи несомненную роль в процессах мышления играет и ее слуховой компонент — те слуховые образы, которые связаны с восприятием речи [А. Н. Соколов, 1968].

Вопросу о физиологической, психологической и лингвистической структуре внутренней речи и ее функции посвящена обширная литература. Однако здесь рассматривать этот сложный вопрос не представляется возможным. Достаточно сослаться на известный фундаментальный труд А. Н. Соколова [1968], посвященный проблеме внутренней речи, где, кстати, приведена соответственная библиография.