- •Геофизические методы исследования скважин. Радиометрия скважин

- •Содержание

- •Радиоактивность

- •Основные свойства различных видов ядерных излучений

- •3. Дозиметрия ионизирующих излучений

- •3.2. Основные дозиметрические величины и единицы

- •3.3. Предельно допустимые дозы облучения

- •4. Радиометрическая аппаратура

- •4.1. Аппаратура для гм и ггм

- •4.2. Сцинтилляционный спектрометр

- •5. Гамма-метод

- •5.1. Радиоактивность горных пород

- •5.2. Кривые гм

- •5.3. Гамма-спектрометрия

- •6. Гамма-гамма метод (ггм)

- •7. Нейтронные методы (нм)

- •7.1. Стационарные нейтронные методы

- •7.2. Импульсные нейтронные методы (иннм)

- •8. Углеродно – кислородный каротаж (с/о-каротаж).

- •Литература

7. Нейтронные методы (нм)

7.1. Стационарные нейтронные методы

Нейтронные методы основаны на облучении горной породы нейтронами и регистрации надтепловых, тепловых нейтронов и гамма- излучения радиационного захвата. В стационарных нейтронных методах используются источники нейтронов с постоянной интенсивностью излучения.

Нейтронный каротаж основан на следующих процессах взаимодействия нейтронов с веществом (рис.10). Зонд испускает в породу нейтроны высокой энергии (несколько МэВ), которые сталкиваются с ядрами атомов породы. При каждом столкновении нейтроны теряют энергию, замедляются и становятся медленными (тепловыми). Причем, больше всего энергии теряется при столкновении с ядром атома водорода. Замедленные нейтроны диффундируют и могут быть захвачены ядром, при этом ядра испускают гамма-лучи. Расстояние, пройденное нейтроном от момента вылета до момента его замедления, называется длиной замедления. Расстояние, пройденное нейтроном от момента замедления до момента его захвата ядром, называется длиной диффузии.

Рис.10

Нейтронные методы чувствительны к водородосодержанию, а следовательно и к пористости (поры заполнены нефтью и водой).

В нейтронных методах используются стационарные или импульсные источники нейтронов. В различных зондах могут регистрироваться:

- нейтроны, рассеянные ядрами атомов горной породы (ННК) – нейтрон-нейтронный каротаж;

- гамма-излучение радиационного захвата нейтронов (НГК) - нейтронный-гамма каротаж;

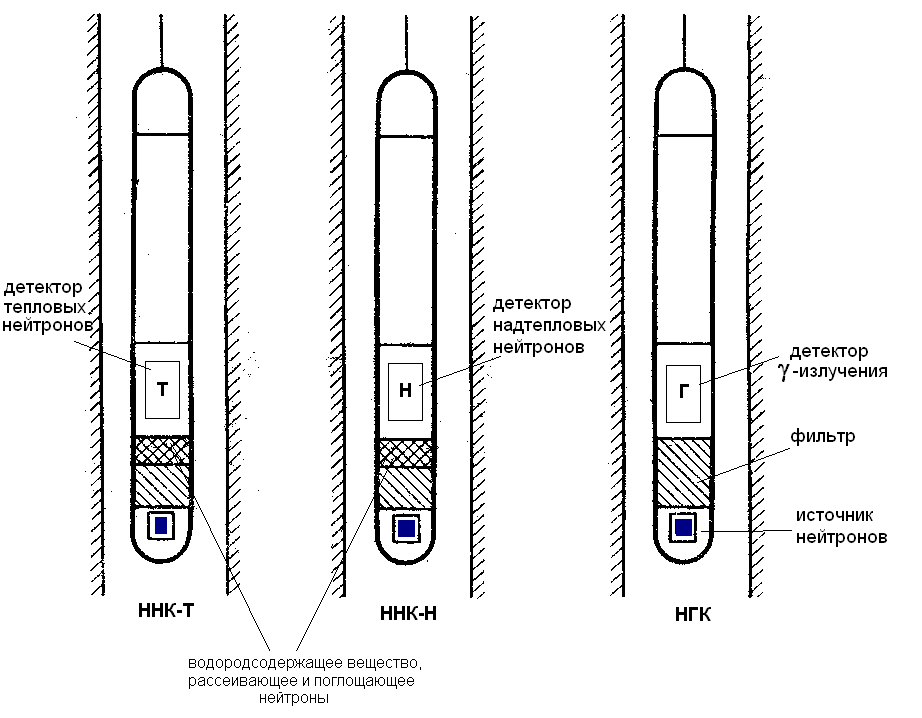

- гамма-излучение искусственных радиоактивных изотопов, образующихся при поглощении нейтронов ядрами – нейтронный активационный каротаж. Различные типы зондов нейтронного каротажа показаны на рис.11.

Рис.11

Зонд содержит источник нейтронов и детектор нейтронов и гамма-излучения, расположенный на некотором расстоянии от источника (длина зонда). Для поглощения прямого излучения от источника между ним и детектором расположен фильтр из тяжелого металла (Fe, Pb, W, etc) и водородсодержащее вещество (парафин, полиэтилен).

ННК-н - нейтрон-нейтронный каротаж по надтепловым нейтронам: регистрирует надтепловые нейтроны. Детектор находится на расстоянии 40 см от источника на устройстве, которое прижимает его к противоположной стенке скважины. Радиус исследования зонда – более 30 см (в зависимости от содержания водорода). Этот зонд работает в скважинах со сложной литологией. Используется для определения пористости. Преимущество- отсутствие влияния поглощающих свойств породы и бурового раствора.

ННК-т - нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам: зонд имеет источник нейтронов и регистрирует количество тепловых нейтронов, не захваченных пластом. Глубинность зонда – 30 см. Этот каротаж дает лучшее разрешение в низкопористых зонах, чем ННК-н. Этот зонд может работать в обсаженных и необсаженных, заполненных жидкостью скважинах. Использование двух детекторов компенсирует влияние скважины. Однако сильное влияние оказывает поглощающие свойства породы насыщенной минерализованной водой. Радиус исследования у ННК-т больше, чем у ННК-н и может быть использован для обнаружения газа за зоной проникновения. Используется для определения пористости, расчленения пород и выделения нефтеносных и водоносных пластов.

НГК – нейтронный гамма каротаж: регистрирует гамма-излучение радиационного захвата нейтронов. Длина зонда 40 или 50 см. Интенсивность гамма- излучения приблизительно пропорциональна плотности тепловых нейтронов и связана с пористостью. На показания метода оказывают влияние заполнение скважины, зона проникновения жидкости. Решает те же задачи, что и ННК-т.

Нейтронные свойства пород характеризуются длиной замедления и длиной диффузии. Длина замедления уменьшается с увеличением суммарного водородосодержания среды. Наименьшие длины замедления наблюдаются в породах с большим водородосодержанием.

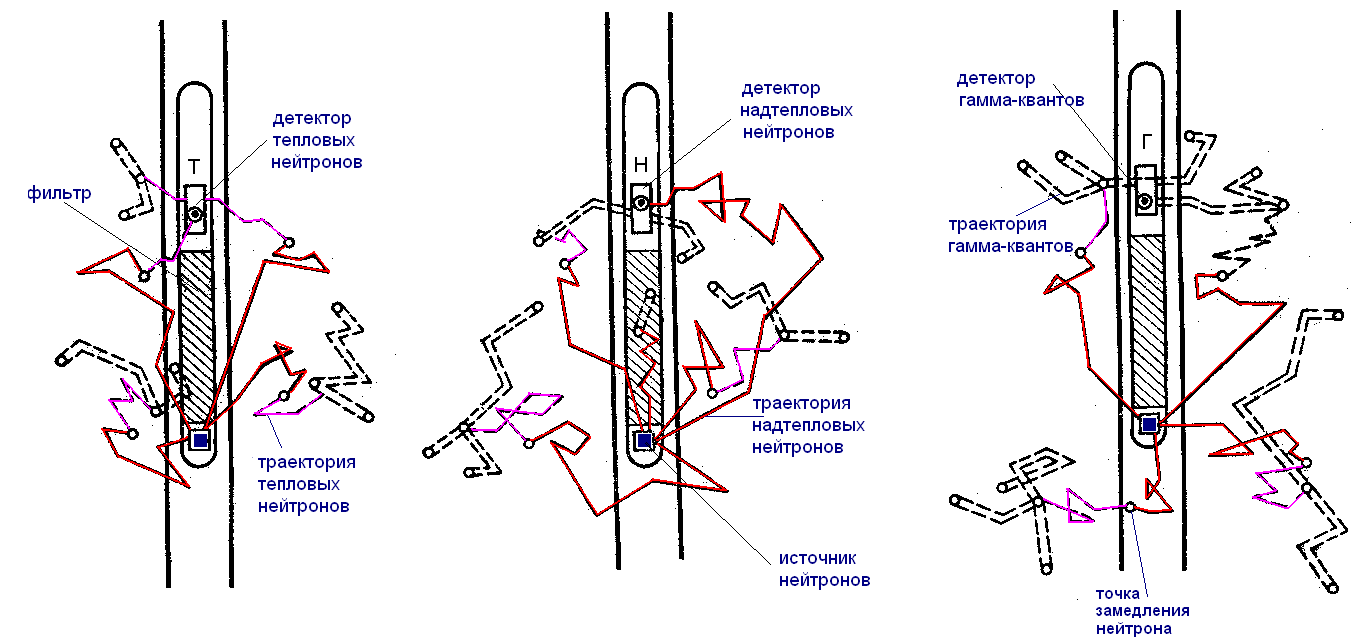

На рис.12 показаны траектории движения нейтронов и гамм-лучей в породах соответствующих методам ННК-т, ННК-н, НГК.

Рис.12

Диффузионная длина убывает с увеличением водородсодержания и содержания в породах элементов с аномально высокими ядерными сечениями захвата. В осадочных породах и пластовых водах наиболее распространенным из этих элементов является хлор. Длина замедления и диффузионная длина зависят также от минерального и химического состава скелета породы.

Плотность тепловых нейтронов по мере удаления от источника нейтронов в однородных средах с разным водородсодержанием снижается по разным законам. В среде с высоким водородсодержанием, где малы длина замедления и диффузионная длина, плотность тепловых нейтронов на малых расстояниях значительна и быстро убывает по мере удаления от источника. В среде с меньшим водородсодержанием плотность тепловых нейтронов вблизи источника меньше и снижается с удалением от него медленнее, чем в первом случае.

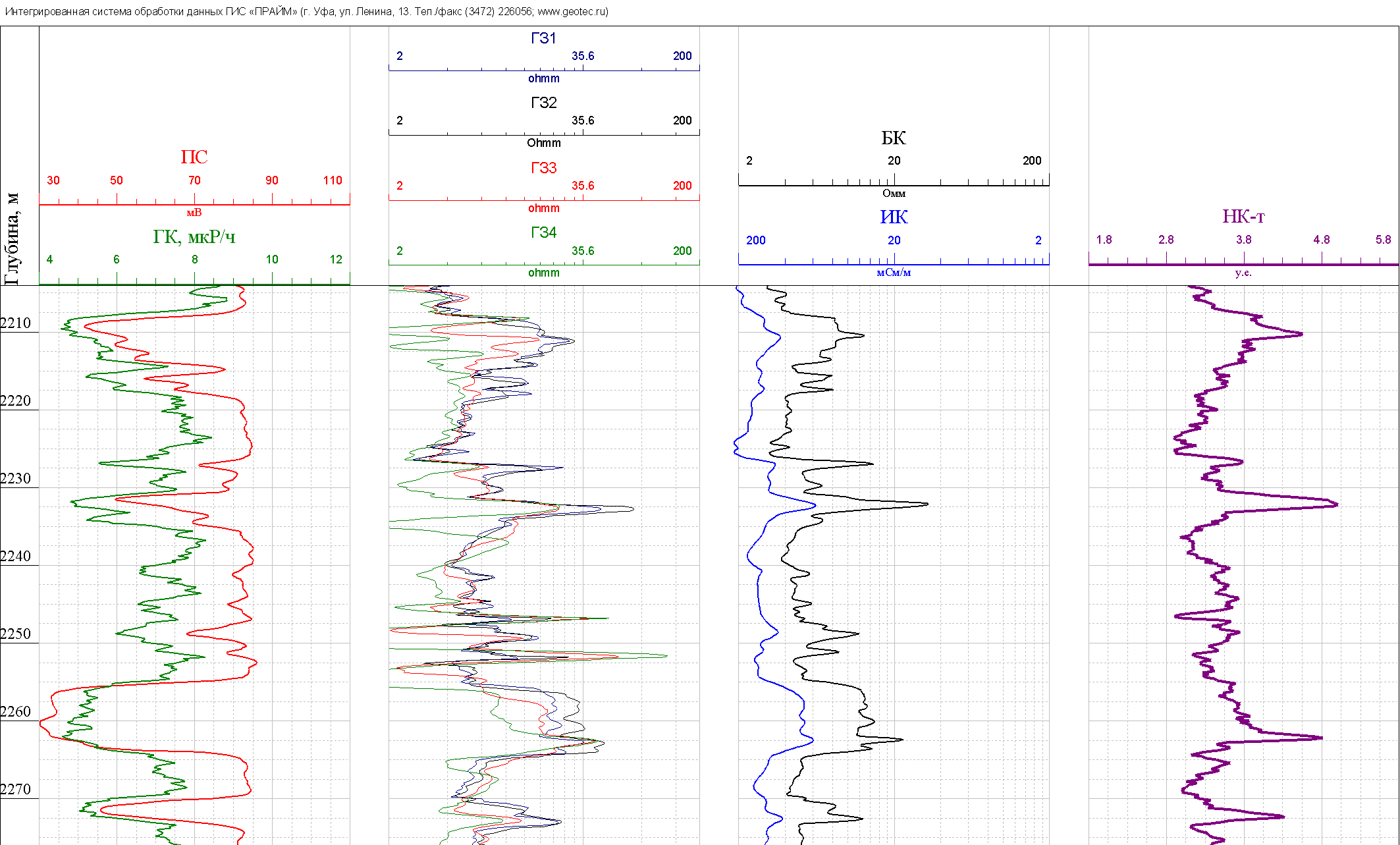

На рис.13 представлены данные- в 1-ой колонке – ПС и ГК, во 2-ой – данные БКЗ, в 3-ей – БК и ИК, в 4-ой - диаграмма ННК-т по тепловым нейтронам.

Рис.13

Теоретическая формула для расчета пористости по НК:

![]()

Здесь: Кп нейтр - измеряемый параметр (нейтронная пористость),

Кп Кв зп Кп нейтр ф - объемное содержание фильтрата бурового раствора,

Кп (1 - Кв зп) Кп нейтр н - объемное содержание углеводорода,

Кгл Кп нейтр гл - объемное содержание глины,

(1 - Кп - Кгл) Кп нейтр ск - объемное содержание матрицы,

где

Кп - Истинная пористость породы

Кп нейтр - Пористость по диаграмме нейтронного каротажа

Кп нейтр ск - Пористость матрицы

Кп нейтр н - Пористость пласта, насыщенного углеводородным флюидом

Кп нейтр ф - Пористость пласта, насыщенного фильтратом бурового раствора

Кгл - объем глин, Кв зп - насыщенность фильтратом бурового раствора в зоне проникновения

В чистых неглинистых песчаниках пористость равна водородосодержанию Кп=w. С учетом глины пористость равна Кп нейтр = Кп + wглКгл

.

На рис.14 представлены сравнительные данные нейтронного каротажа для различных пород по надтепловым, тепловым нейтронам и НГК. Наибольшее количество водорода – в глинах, аргиллитах и мергелях. У них высокая пористость, и они содержат большое количество химически связанной воды. Против этих пород часто наблюдаются каверны, что тоже увеличивает среднее количество водорода вблизи зонда ННК. Эти породы, а также гипсы (много связанной воды) отмечаются на кривых ННК-н минимальными значениями.

Плотные малопористые известняки, ангидриты, неразмытые соли, магматические и метаморфические породы, содержащие мало водорода, характеризуются высокими показаниями ННК-н. При прочих равных условиях, чем выше пористость пласта, тем ниже показания метода. Это позволяет по данным ННК-н определять пористость пласта.

Количество водорода в нефти и воде примерно одинаково, поэтому нефтенасыщенные породы при равной пористости характеризуются теми же показаниями, что и водонасыщенные для ННК-н. Газоносные пласты содержат при равной пористости меньше водорода, поэтому они отмечаются высокими показаниями (если нет зоны проникновения).

На показания метода оказывают влияние изменение диаметра скважины, удаление прибора от стенки скважины (наличие глинистой корки) и крепление скважины с колонной.

Увеличение диаметра скважины увеличивает содержание водорода в зоне исследования, поэтому показания уменьшаются.

Удаление прибора от стенки скважины (из-за роста толщины глинистой корки или крепления скважины колонной) ведет к уменьшению показаний.

В сухой скважине показания ННК выше, чем в заполненной.

Рис.14