- •А. И. Тихонов, с. В. Бирюков, а. В. Бубнов информационно-измерительные и электронные приборы и устройства

- •Оглавление

- •I. Электронные приборы и устройства 8

- •II. Информационно-измерительные приборы и устройства 121

- •III. Индивидуальные задания 215

- •Введение

- •I. Электронные приборы и устройства

- •1. Лабораторные работы по электронике на стендах

- •1.1.1. Принцип работы схемы

- •1.2. Дифференцирующие цепи

- •1.2.1. Принцип работы схемы

- •2. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •3. Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2 исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов и простейших выпрямительных схем на их основе

- •1. Теоретические сведения

- •1.1. Вольт-амперная характеристика

- •1.2. Однополупериодный выпрямитель

- •1.3. Двухполупериодный мостовой выпрямитель (схема Греца)

- •2. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •3. Порядок выполнения лабораторной работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 3 исследование основных параметров и характеристик широкополосного усилителя на биполярном транзисторе

- •1. Задание к работе

- •2. Описание работы

- •3. Порядок проведения работы

- •3.1. Измерение коэффициента усиления

- •3.2. Измерение входного сопротивления Rвх усилителя

- •3.3. Измерение выходного сопротивления Rвых усилителя

- •3.4. Амплитудно-частотная характеристика (ачх)

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

- •1.2. Электронный усилитель и его основные нелинейные параметры

- •1.3. Двухсигнальный метод измерения коэффициентов интермодуляционных составляющих сигнала

- •2. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •3. Методика выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •1.2. Инвертирующий усилитель на основе операционного усилителя

- •2. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Методика выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •1.2. Теоретические основы анализа явления блокирования

- •1.3. Определение параметров нелинейности эу на основе измерения коэффициентов интермодуляции и блокирования

- •2. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •3. Методика выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите лабораторной работы

- •2. Лабораторные работы по электронике на эвм

- •Компьютерная лабораторная работа № 1 исследование интегрирующих и дифференцирующих четырехполюсников

- •1. Теоретические сведения

- •2. Домашнее задание

- •3. Экспериментальная часть

- •3.1. Задание

- •3.2. Порядок выполнения эксперимента

- •1. Домашнее задание

- •2. Экспериментальная часть

- •3.1. Задание

- •3.2. Порядок выполнения эксперимента

- •4. Содержание отчета

- •Вопросы к защите

- •Компьютерная лабораторная работа № 3 исследование основных параметров и характеристик электронного усилителя на биполярном транзисторе

- •1. Теоретические сведения

- •2. Домашнее задание

- •3. Экспериментальная часть

- •3.1. Задание

- •3.2. Порядок выполнения эксперимента

- •4. Содержание отчета

- •Вопросы к защите

- •Компьютерная лабораторная работа № 4 исследование основных параметров и характеристик электронного усилителя на полевом транзисторе

- •1. Теоретические сведения

- •2. Домашнее задание

- •3. Экспериментальная часть

- •3.1. Задание

- •3.2. Порядок выполнения эксперимента

- •4. Содержание отчета

- •Вопросы к защите

- •Компьютерная лабораторная работа № 5 исследование инвертирующего усилителя

- •1. Теоретические сведения

- •2. Домашнее задание

- •3. Экспериментальная часть

- •3.1. Задание

- •3.2. Порядок выполнения эксперимента

- •4. Содержание отчета

- •Вопросы к защите

- •Компьютерная лабораторная работа № 6 исследование мультивибратора

- •1. Теоретические сведения

- •2. Домашнее задание

- •3. Экспериментальная часть

- •3.1. Задание

- •3.2. Порядок выполнения эксперимента

- •4. Содержание отчета

- •2. Теоретические сведения

- •2.1. Метод амперметра и вольтметра

- •3. Порядок проведения работы

- •3.1. Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список к работе

- •Лабораторная работа № 2 исследование простейших измерительных преобразователей тока и напряжения для расширения пределов измерения приборов

- •1. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •2. Теоретические сведения

- •2.1. Шунты

- •2.2. Добавочные сопротивления

- •2.3. Измерительные трансформаторы переменного тока и напряжения

- •3. Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список к работе

- •Лабораторная работа № 3 измерение электрических величин r, c, l с помощью мостовых схем

- •1. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •2. Теоретические сведения

- •2.1. Основное условие баланса мостовой схемы и его применение для точного измерения сопротивлений резисторов

- •2.2. Измерение емкости конденсаторов

- •2.3. Измерение индуктивностей катушек

- •3. Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список к работе

- •Лабораторная работа № 4 электронный счетчик электрической энергии

- •1. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •2. Теоретические сведения и описание лабораторного стенда

- •2.1. Лабораторная установка

- •2.2. Функциональная схема электронного счетчика энергии

- •2.2.1. Импульсно-перемножающее устройство (ипу)

- •2.3. Принцип перемножения с помощью шим – аим

- •2.4. Импульсный интегратор (ии)

- •2.5. Соотношения, используемые при расчете

- •3. Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список к работе

- •Лабораторная работа № 5 измерение параметров сигнала с помощью электронных приборов – осциллографа и частотомера

- •1. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •2. Теоретические сведения и описание работы

- •2.1. Электронно-лучевой осциллограф

- •2.1.1. Электронно-лучевая трубка

- •2.1.2. Функциональная схема электронного осциллографа и его принцип действия

- •2.1.3. Применение электронного осциллографа для измерений

- •2.2. Цифровой частотомер

- •3. Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список к работе

- •2. Лабораторные работы по информационно-измерительной технике на эвм

- •Компьютерная лабораторная работа № 1 измерение сопротивлений резисторов приборами непосредственной оценки и определение погрешностей, вносимых приборами

- •1. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •2. Алгоритм работы программы для выполнения лабораторной работы

- •Приложение к работе

- •Компьютерная лабораторная работа № 2 исследование простейших измерительных преобразователей тока и напряжения для расширения пределов измерения приборов

- •1. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •2. Алгоритм компьютерной программы для выполнения лабораторной работы

- •Компьютерная лабораторная работа № 3 измерение электрических величин r, c, l с помощью мостовых схем

- •1. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •2. Алгоритм компьютерной программы для выполнения лабораторной работы

- •Лабораторная работа № 3 «измерение электрических величин r, c, l с помощью мостовых схем»

- •Библиографический список к работе

- •Компьютерная лабораторная работа № 4 электронный счетчик электрической энергии

- •1. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •2. Алгоритм компьютерной программы для выполнения лабораторной работы

- •Лабораторная работа № 4 «электронный счетчик электрической энергии»

- •1. Нажмите кнопку «Теория» и ознакомьтесь с методичкой.

- •2. Для начала лабораторной работы нажмите «Испытания».

- •Библиографический список к работе

- •Компьютерная лабораторная работа № 5 измерение основных параметров и характеристик широкополосного усилителя

- •1. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •2. Алгоритм компьютерной программы для выполнения лабораторной работы

- •2.1. Технические параметры исследуемого усилителя

- •2.2. Порядок выполнения лабораторной работы

- •Библиографический список к работе

- •Компьютерная лабораторная работа № 6 исследование блокирования усилительного каскада аппаратуры высокочастотной связи по линиям электропередачи

- •1. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

- •2. Краткие теоретические сведения о лабораторной работе и двухсигнальном методе измерения блокирования

- •2.1. Электронный усилитель и его основные нелинейные параметры

- •2.2. Двухсигнальный метод измерения коэффициента блокирования

- •3. Алгоритм компьютерной программы для выполнения лабораторной работы

- •3.1. Последовательность в выполнении программных задач

- •3.2. Краткое описание алгоритма решения задачи

- •3.3. Алгоритм выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите лабораторной работы

- •Библиографический список к работе

- •III. Индивидуальные задания

- •1. Домашнее расчетно-графическое задание по основам электроники

- •1.1. Методика расчета

- •1.2. Пример расчета

- •А) Эмиттерный резистор

- •Б) Сопротивления делителя r1 и r2

- •В) Сопротивление коллекторного резистора Rк

- •Г) Блокирующая ёмкость (эмиттерный конденсатор)

- •2. Динамические параметры

- •Варианты заданий к расчету усилительного каскада на бпт 1т 313 б

- •2. Домашнее задание (курсовая работа) по дисциплинам «информационно-измерительная техника и электроника» и «измерительная техника-датчики»

- •1. Пояснение тематики заданий

- •Использование аппроксимации реальной характеристики передачи усилителя по ю. Б. Кобзареву для 11 равноотстоящих точек напряжений смещения

- •Типовое задание «Определение параметров нелинейности усилителя аппаратуры вч связи по лэп на основе аппроксимации его коэффициента усиления и выбор оптимального режима»

- •2. В зависимости от заданных условий решить одну из следующих задач.

- •Конкретный пример

- •Последовательность решения задачи

- •Типовое задание «Определение параметров нелинейности по интермодуляции и блокированию и выбор оптимального режима преобразователя частоты аппаратуры вч связи по лэп» Задание на курсовую работу

- •Основы обобщенного анализа нелинейных явлений в преобразователе частоты и получение исходных формул

- •Библиографический список

1.2. Дифференцирующие цепи

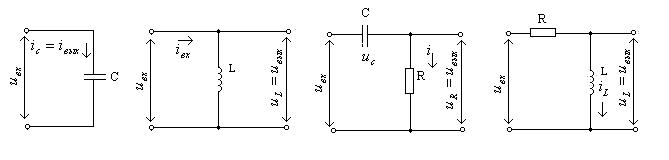

Дифференцирующей цепью (ДЦ) называется четырехполюсник, выходной сигнал которого пропорционален в каждый момент времени производной от входного сигнала. Простейшие ДЦ показаны на рис. 6 [3].

Рис. 6. Дифференцирующие цепи: а – емкостная; б – индуктивная; в – емкостно-резистивная; г – резистивно-индуктивная

В

емкостной ДЦ (рис. 6, а) ток

![]() через конденсатор есть производная от

входного напряжения:

через конденсатор есть производная от

входного напряжения:

![]() .

(23)

.

(23)

В индуктивной ДЦ (рис. 6, б) выходное напряжение есть производная от входного тока:

![]() (24)

(24)

Однако наибольшее применение в практике находит емкостно-резистивная и резистивно-индуктивная ДЦ (рис. 6, в, г), в которых входными и выходными величинами является напряжение. Из них резистивно-индуктивная R-L ДЦ применяется реже, так как для неё необходима катушка индуктивности или дроссель с достаточно большой индуктивностью, которые получаются конструктивно громоздкими с большой межвитковой емкостью, которая, в свою очередь, вносит существенную ошибку в результат дифференцирования [3].

Операцию дифференцирования, выполняемую емкостно-резистивной C-R ДЦ, можно в общем виде записать [7]:

![]() (25)

(25)

где k – коэффициент пропорциональности.

1.2.1. Принцип работы схемы

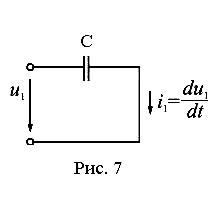

Конденсатор (без утечки) является идеальным элементом для преобразования приложенного к нему напряжения u1 (рис. 7) в ток i, изменяющийся пропорционально производной du1/dt.

Рис. 7

Для получения выходного напряжения, изменяющегося по закону

![]() ,

(26)

,

(26)

достаточно преобразовать протекающий в цепи ток i в напряжение.

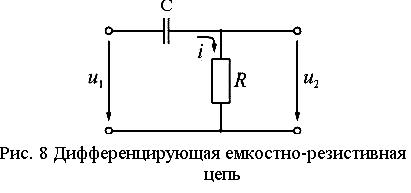

Рис. 8. Дифференцирующая емкостно-резистивная цепь

Это

может быть достигнуто включением в

цепь резистора R

(рис. 8)

настолько малого сопротивления, что

закон изменения тока останется почти

неизменным (![]() ),

а создаваемое им падение напряжения

),

а создаваемое им падение напряжения

![]() будет изменяться по закону, близкому к

(26).

будет изменяться по закону, близкому к

(26).

При

этих условиях неизменности тока

![]() напряжение на выходе пренебрежимо мало

по сравнению с входным и будет определяться

полностью падением напряжения на

резисторе R;

т.е. при

напряжение на выходе пренебрежимо мало

по сравнению с входным и будет определяться

полностью падением напряжения на

резисторе R;

т.е. при

![]() получаем результат дифференцирования

входного напряжения:

получаем результат дифференцирования

входного напряжения:

.

(27)

.

(27)

Несложный

анализ показывает, что условие

дифференцирования выполняется тем

лучше, чем меньше постоянная времени

![]() ,

хотя при этом меньше полезное напряжение

,

хотя при этом меньше полезное напряжение

![]() на выходе схемы [3, 5].

на выходе схемы [3, 5].

Действительно, согласно 2-му закону Кирхгофа для этой цепи дифференциальное уравнение имеет вид

![]() .

(28)

.

(28)

Если

![]() (29)

(29)

то приближенно

![]() (30)

(30)

т.е. схема практически выполняет дифференцирование [5]. Однако если условие (29) не выполнено или соотношение (29) противоположное, т.е.

![]() (31)

(31)

то из (28) имеем

. (32)

Таким образом, при больших схема практически не дифференцирует, приближаясь к условию (31) крайне «медленных сигналов»; напротив, при малых схема соответствует условию (29) «быстрых сигналов», т.е. условию качественного дифференцирования [5].

Из вышеуказанного следует, что при выполнении условия (29), при котором

![]() ,

(33)

,

(33)

достигается достаточная точность дифференцирования, поэтому для качественного дифференцирования импульсных сигналов длительность входного импульса должна быть значительно больше постоянной времени переходного процесса :

![]() .

(34)

.

(34)

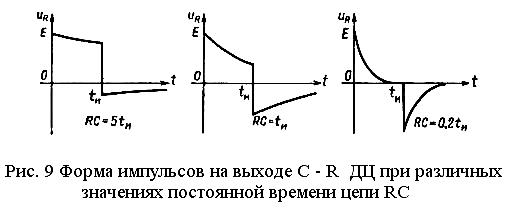

О

качестве дифференцирования схемой

прямоугольного импульса длительностью

t

можно судить из графиков

![]() для различных соотношений между

длительностью импульса

для различных соотношений между

длительностью импульса

![]() и постоянной времени цепи

(рис. 9).

и постоянной времени цепи

(рис. 9).

Рис. 9. Форма импульсов на выходе C-R ДЦ при различных значениях постоянной времени цепи RC

Как показано на рис. 9, с увеличением реакция цепи в виде выходного напряжения на резисторе (тока через конденсатор) все более приближается по форме к входному импульсу, и в дальнейшем цепь становится «переходной», т.е. прекращает дифференцирование и пропускает импульс практически без искажений [4].

Для синусоидальных входных напряжений условием дифференцирования согласно (33) должно быть соотношение:

![]() (35)

(35)

где – циклическая частота, а – текущая частота синусоидального напряжения, Гц.

Коэффициент передачи дифференцирующей C-R цепи определяется формулой [5]

(36)

(36)

и при условии (35) имеет вид

![]() , (37)

, (37)

где – коэффициент передачи идеального четырехполюсника.

Рис. 10. Амплитудно-частотная характеристика R-C цепи

Реакцию цепи на синусоидальное воздействие наглядно отображает АЧХ (рис. 10), из которого видно, что при высоких частотах схема не дифференци-рует, удовлетворительное дифференцирование начинается ниже частоты

![]() (38)

(38)

и в дальнейшем с ее понижением качество дифференцирования улучшается, т.е. для качественного дифференцирования входная функция не должна содержать высоких частот и их высших гармоник [5].

Из

рассмотрения АЧХ (рис. 10) также можно

сделать вывод, что данная C-R

цепь может выполнять функцию фильтра

верхних частот (ФВЧ) с нижней граничной

частотой полосы пропускания

![]() :

:

![]() (39)

(39)

т.е. от значения частоты и выше начинается полоса пропускания ФВЧ, а ниже этого значения полоса непропускания, в пределах которой коэффициент передачи уменьшается в вплоть до нуля.

Приближенная

длительность полученных двух выходных

импульсов при подаче на вход прямоугольного

импульса с длительностью

![]() определяется соотношением [3]:

определяется соотношением [3]:

![]() ,

(40)

,

(40)

т.е. интегрирование всегда сопровождается «укорочением» длительности импульса, поэтому в инженерной практике дифференцирующую цепь называют «укорачивающей».

Значение

величины 3RC,

как и для интегрирующей цепи, обусловлено

процессом воздействия на конденсатор

электромагнитной энергии входного

импульса, при котором имеют место

переходные процессы при заряде

конденсатора в момент включения импульса

и его разряде в момент отключения.

Как

упомянуто выше, практическое время

заряда и разряда составляет

![]() в

результате чего на выходе формируются

два

укороченных

импульса

с различной полярностью, конечной

длительностью

и конечной амплитудой

в

результате чего на выходе формируются

два

укороченных

импульса

с различной полярностью, конечной

длительностью

и конечной амплитудой

![]() [3].

В инженерной практике для целей укорочения

импульса считают достаточным соотношение

[3].

В инженерной практике для целей укорочения

импульса считают достаточным соотношение

![]() (41)

(41)

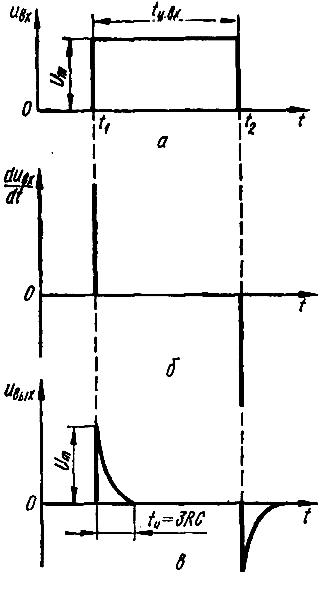

Временные диаграммы, поясняющие процесс дифференцирования в C-R ДЦ, отображены на рис. 11.

Рис. 11. Временные диаграммы напряжений дифференцирующей цепи: а – на входе; б – производной от входного напряжения; в – на выходе

При указанных выше условиях дифференцирования аналогичными свойствами обладает R-L дифференцирующая цепь (рис. 6, г).

Действительно,

при

![]() ток

ток

![]() и напряжение

и напряжение

![]() определяются соотношениями:

определяются соотношениями:

(42)

(42)

![]() (43)

(43)

т.е.

R-L

ДЦ (рис. 6, г) также выполняет функцию

дифференцирования. В формуле (43)

![]() – постоянная переходного процесса в

ДЦ R-L,

показывающая время, в течение которого

выходное напряжение убывает в «е» раз.

За время

– постоянная переходного процесса в

ДЦ R-L,

показывающая время, в течение которого

выходное напряжение убывает в «е» раз.

За время

![]() ток в цепи (напряжение на резисторе)

достигает 0,99 от установившегося значения,

т.е. переходный процесс можно считать

законченным. Применительно к рис. 11 для

этой цепи координата

ток в цепи (напряжение на резисторе)

достигает 0,99 от установившегося значения,

т.е. переходный процесс можно считать

законченным. Применительно к рис. 11 для

этой цепи координата

![]() соответствует обозначению

соответствует обозначению

![]() .

.

Дифференцирующие цепи применяются в аналоговых вычислительных устройствах для выполнения математической операции дифференцирования, в импульсной технике – для формирования прямоугольных импульсов напряжения (тока) пилообразной формы и остроконечных импульсов запуска различных устройств цифровой техники, а также в радиотехнических устройствах – в качестве звеньев фильтров верхних частот [3, 5].

Следует отметить, что с помощью рассмотренных простейших формирующих интегрирующих и дифференцирующих цепей принципиально невозможно осуществить точные операции интегрирования и дифференцирования, а лишь, как было отмечено выше, приближенные.

Современные дифференцирующие и интегрирующие устройства строятся на основе операционных усилителей, с помощью которых реализуются реальные схемы с хорошим дифференцированием в диапазоне нижних частот и реальные схемы с хорошим интегрированием в диапазоне верхних частот [8].