Антропосоциогенез4

Ты была уже не обезьяна, но еще, увы, не человек

(из студенческой песни)

Первый скачок связан с началом изготовления орудий труда, что явилось поворотным пунктом в эволюции живого. С этого момента начинает свою историю процесс формирования человека как особого биосоциального вида и зарождения общественных отношений. Биологическая эволюция, требующая приспособления вида к изменяющейся внешней среде, сменяется приспособлением внешнего природного мира к изменяющимся потребностям человека посредством трудовой деятельности. Непосредственными предшественниками питекантропов были хабилисы ( Homo habilis – человек умелый), которые изготовляли орудия труда, но по морфофизиологической организации оставались животными.

Второй скачок завершился сменой неоантропа Homo sapiens (человек разумный) человеком современного вида, а также установлением и господством социальных закономерностей.

В свете последних данных в области археологии между производственной деятельностью, с одной стороны, и возникновением мышления и языка, с другой, существует разрыв примерно 1-1,5 млн. лет. Но производственная деятельность в собственном, человеческом смысле слова может быть только сознательной и волевой, ибо создание орудий труда и с их помощью преобразование действительности в соответствии с изменяющимися потребностями требует предварительного создания проекта и плана деятельности.

В связи с переходом человека к производству орудий труда можно говорить о трех взаимосвязанных следствиях этого процесса.

Во-первых, принципиально новое качество жизнедеятельности человека с неизбежностью обуславливает изменение физиологических функций организма и соответственно изменение его существенных биофизиологических качеств. Человек переходит к систематическому прямохождению, перераспределяются роли конечностей, обновляется принцип кровообращения и т.д. Эти изменения физиологических функций организма создают биологически благоприятные условия для активизации деятельности мозга и его развития. Мозг первобытного человека уже существенно превышает по объему и весу мозг человекообразной обезьяны и отличается гораздо большей сложностью своего строения.

Во-вторых, сам процесс изготовления орудий труда, миллиарды раз из поколения в поколение повторяемые производственные операции с помощью орудий труда накапливают опыт человека. Логика все усложняющихся практических действий постепенно закрепляется в логике мышления, тренируя и развивая мозг, расширяя информационные возможности.

В-третьих, совершенствующийся производственный процесс одновременно усложняет и всю гамму жизненных проявлений индивидов. Становятся более многогранными и сложными их отношения между собой. Расширяется и усложняется их общение, в котором появляются новые, социальные мотивы: общение по поводу орудий и результатов труда, отношения субординации и координации и т.д., расширяется диапазон социальных ролей и их регуляция.

Все это вызвало к жизни и новое средство общения, средство передачи усложняющейся информации. В дополнение к первой сигнальной системе, присущей животным, появляется специфически человеческая система связи – вторая сигнальная система – речь, язык. Вне языка сознание утрачивает свою действительность, факт своего специфического существования.

Антропогенез - процесс исторического развития человека, того биологического вида, к которому принадлежим мы все. Важнейшее значение в разработке теории антропогенеза имеет положение Ф. Энгельса о ведущей роли социальных факторов труда в формировании человека. Другой краеугольный камень учения об антропогенезе – общая теория эволюции и ее крупнейшее достижение – гипотеза происхождения человека от обезьян, сформулированная Чарльзом Дарвином. Свои мысли он изложил в труде «Происхождение человека и половой отбор», являвшемся продолжением книги «Происхождение видов».

Вопрос о происхождении человека Дарвин: и обосновал положение, согласно которому человек появился в результате эволюции животного царства. Теория Дарвина обоснована с помощью сравнительно-эволюционного метода, ссылаясь на то, что тело человека имеет общий с телом млекопитающих план строения, человек и млекопитающие болеют одинаковыми инфекционными болезнями, имеют общих паразитов, у них идентичный химический состав крови и других тканей, а наиболее близкие к человеку человекообразные обезьяны обладают теми же группами крови и резус-фактором, что и человек.

Фридрих Энгельс (1820-1895) в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» обсуждал проблему происхождения человечества как социума. Дарвин же рассматривал проблему происхождения человека не в социальном аспекте, а сугубо с точки зрения биолога.

Человек подчиняется тем же законам последовательности и изменчивости, что и животные. Современная наука подтверждает положение Дарвина о переходе к прямохождению, как части эволюционного процесса. Прямохождение предшествовало развитию кисти и головного мозга, свободное владение руками, как утверждал Дарвин, не что иное, как следствие прямохождения.

Количественная оценка сходства генов и белков позволила по-новому оценить родство: доля одинаковых генов у человека и человекообразных обезьян достигает 91%.

Ископаемые останки древних обезьян и первых людей чрезвычайно редкая находка. Вероятность их сохранения была высока только в областях интенсивного вулканизма, где останки быстро погребались под пеплом или грязевыми потоками. Именно в таких условиях было найдено большинство свидетельств эволюции человека.

Дриопитек 14-9млн лет

австралопитек (ископаемая южная обезьяна, 3.3 миллиона лет тому назад)

питекантроп (обезьяночеловек, 1 миллион лет тому назад)

синантроп (ископаемый "китайский человек", 500 тысяч лет)

неандерталец (100 тысяч лет)

кроманьонец (Homo Sapiens ископаемый, 40 тысяч лет)

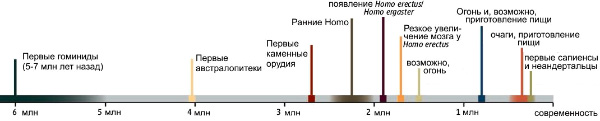

Хронологическая схема из статьи в Science

человек современный (20 тыс. лет тому назад).

Полный текст статьи: http://www.evolbiol.ru/human.htm

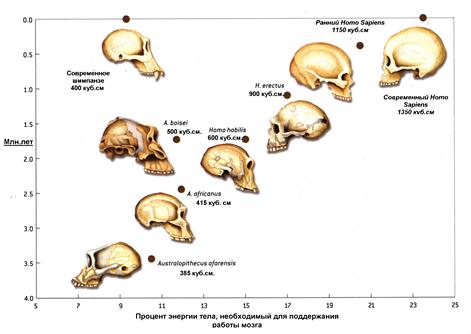

Большой мозг – сомнительное преимущество. Мозг современного человека требует на 10–15 % больше энергии, чем у австралопитека

Самые древние узконосые обезьяны близкие к примитивным приматам типа лемура найдены в восточном Алжире (около 40 млн. л.н.). Несколько позже на территории Египта и Аравийского п-ова существовали многочисленные узконосые обезьяны – египтопитеки (египетские обезьяны). Они широко распространились по тропикам Евразии и Нового Света, вероятно, переплыв на унесённых бурями деревьях еще узкий тогда Атлантический океан.

Ещё в XIX в. был описан дриопитек (древесная обезьяна). Близкие виды из Африки и Индии – рамапитек и шивапитек (обезьяны Рамы и Шивы). Наиболее вероятный наш пращур – африканский дриопитек (кениапитек), живший на территории Кении около 14 млн. л.н. Дриопитековые вымерли около 9 млн. л.н., дав начало современным человекообразным обезьянам и человеку. Размером они были со среднюю обезьяну и являлись отличными верхолазами. Около 12 млн. л.н., когда на Земле обитали эти приматы, климат начал постепенно охлаждаться. Площадь лесов сокращалась, на их месте возникали степи. Именно в это время предкам человека пришлось спуститься с деревьев на землю и начать ходить на двух ногах. Уже тогда у дриопитековых высокое развитие центральной нервной системы, хорошее цветное бинокулярное зрение и передние и задние хватательные конечности. Это наследие древесной жизни пригодилось, когда предки человека вышли на новый уровень – австралопитеков (южная обезьяна).

Австралопитеки жили на территории южной и центральной Африки до 3 млн. л.н. Они были уже прямоходящие, невелики по размеру (рост не более 130-150 см, вес до 50 кг), вели стадный образ жизни. Именно некоторые виды австралопитеков первые занялись примитивной орудийной деятельностью, используя расколотые гальки и кости с острыми краями, а так же палки. Известны находки австралопитековых на территории Кении, Эфиопии, Танзании, Намибии и др. Наиболее известен неполный скелет самки из местонахождения Хадар, найденный Д. Йохансоном и получивший условное имя «Люси»

Основные находки выдающихся антропологов Рудольфа Лики и Луиса Лики (отца и сына) и Мари Лики связаны с Олдувайским ущельем в Кении. Это кости австралопитеков и их потомка, наиболее древнего представителя рода Homo – человека умелого. Большинство австралопитековых представляли собой побочные ветви эволюции. Поэтому эволюционный путь к человеку от примитивных приматов выглядит не прямой линией, как это представляли себе недавно, а кустистым древом с огромным множеством тупиковых, обреченных на вымирание форм.

Именно человек умелый (Homo habilis) создал древнейшую орудийную культуру – олдувайскую. Ее основой была оббитая заостренная галька – чоппер. Объем головного мозга хабилисов достигал 650 см2. Хабилисы вытеснили с эволюционной сцены более примитивных австралопитеков, причем не гнушаясь и поеданием своих биологических родственников (разбитые черепа австралопитеков найдены на стоянках хабилисов). С возникновением гоминид начинается процесс социогенеза. Первой его фазой было первобытное стадо или первобытная орда.

Следующей стадией эволюции гоминид стал человек выпрямленный (Homo erectus), (1 млн. л.н. -150.000 л.н.), иногда фигурирующий в популярной литературе под старыми синонимами «питекантроп», «синантроп», «гейдельбергский человек». Гомо эректус сумел достичь многого: он научился пользоваться огнем, создал ашельскую культуру (культуру ручных рубил). Объем мозга эректусов достигал 900 см2, рост – 170 см. Несмотря на наступивший ледниковый период, он расселился на огромной территории, впервые покинув Африканский континент и постепенно покорив весь Старый Свет. Следы человека выпрямленного найдены на Яве (где в 1891 г. доктор Эжен Дюбуа сделал первую находку его костей), в Китае, в Германии и Франции, на Карпатах, Кавказе и Русской равнине, и даже на Британских островах.

Около 1,5млн лет назад происходит революционное событие в антропогенезе. На территории Африки формируется новый вид гоминид - Человек разумный (Homo sapiens). Его объем черепа уже 1000-1600 см2. При этом выделяются две его расы – более архаичная неандертальская (по месту первой находки в долине Неандерталь близ Дюссельдорфа), первой распространившаяся по просторам Евразии, и прогрессивная – кроманьонская (по пещере Кро-Маньон во Франции), покинувшая Африку почти на 100000 лет позже. Неандертальцы создали так называемую мустьерскую культуру, где основой для изготовления всех орудий служил отщеп. Кроманьонцы были более умелы и способны, более «цивилизованны», основной каменной заготовкой в их культурах была уже длинная и хорошо ограненная ножевидная пластинка. Еще недавно кроманьонцев и неандертальцев считали сначала ступенями единой эволюционной лестницы, затем основной и тупиковой ветвями эволюционного древа. Теперь многие склоняются к гипотезе о том, что пришедшие в Евразию позже кроманьонцы поглотили, ассимилировали неандертальское население. Процессы слияния двух рас завершились, по данным палеоантропологии, между 40000 и 25000 лет назад. Все мы, таким образом, можем считать себя потомками этих двух древних рас, несем в себе и кроманьонские и неандертальские гены.

При обсуждении проблем антропогенеза часто встает вопрос о «снежном человеке, Некоторые исследователи, в числе которых ксенобиолог Майя Быкова, полагают, что пресловутый снежный человек (йети, бигфут, реликтовый гоминид) – не кто иной, как представитель островных микропопуляций деградировавших, утративших орудийную деятельность неандертальцев, либо иной тупиковой ветви эволюционного древа гоминид.

Дискуссия о происхождении человека позволяет определить его место в природе и его отношение к ней. Если человек занимает исключительное, центральное положение в мироздании, являясь венцом Природы, то тогда всё на Земле должно служить ему, а если человек - неотъемлемая часть Природы, звено единой жизненной цепи, тогда он не вправе бездумно подчинять Природу, ибо такая деятельность нарушает равновесие, создавшееся в процессе эволюции и естественного отбора, что может привести (и приводит) к тяжёлым и даже непоправимым последствиям для всего живущего на Земле и, в первую очередь, для самого человека.

Одним из самых загадочных объектов исследования естествознания являемся мы сами – люди. Наиболее же удивительным органом является наш мозг – центр управления нашим организмом, состоящий из 1011 нейронов, связанных между собой десятками тысяч нитей-аксонов.

в 6–7 млн. лет, найден в 2001 г. в месте, называемом Торос-Менелла, в пустыне Дьюраб. Лицевая часть черепа совмещает как весьма примитивные, так и относительно продвинутые черты (в частности, достаточно слабые клыки), а зубы его заметно отличаются от других находок. Размер головного мозга очень небольшой(~ 350 см.куб.), а черепная коробка удлинена, что характерно, скорее, для обезьян. |

||

3.3 (или даже 3.5) - 2.5 млн. лет назад. более округлый череп, больший объем мозга, менее примитивные зубы и лицевые кости |

||

Paranthropus robustus 2.0-1.5 млн. лет назад, Юж. Африка. Характерны очень широкие, выступающие вперед скулы (это свидетельствует о мощном развитии жевательной мускулатуры). Для всех "робустных" форм характерен также костяной гребень на темени, служивший для прикрепления жевательных мышц. У robustus было крупное лицо, плоское и круглое, без лба, с большими надбровными дугами и очень мелкими передними зубами. Головной мозг у этого вида имел объем в среднем около 520 кубических сантиметров. По-видимому, этот вид умел изготавливать примитивные костяные орудия, при помощи которых он расковыривал термитники и извлекал оттуда термитов. Изотопный анализ зубной эмали показал, что этот вид был всеядным, а не специализированным "пережевывальщиком грубой растительной пищи", как думали раньше.

|

||

По мнению Лики и его коллег, разграничительной линией между австралопитеками (в широком смысле, включая парантропов) и "людьми" (Homo) следует считать объем мозга свыше 600 куб. см. и, главное, изготовление каменных орудий. Однако объем мозга, по-видимому, не может служить надежным критерием. Во-первых, в 2004 г. описан вид H.floresiensis (см.ниже) с объемом мозга 380 куб.см. (притом, что по всем прочим признаком это несомненный представитель рода Homo). Во-вторых, высказано обоснованное мнение, что к роду Homo следует относить и кениантропа (см. выше), у которого тоже был маленький мозг. |

||

|

||

|

Группы древних людей, научившиеся готовить пищу, должны были размножаться значительно быстрее, чем их отсталые сородичи-сыроядцы.

Мыши, питавшиеся вареным мясом, за пять недель набрали на 29% больше веса, чем такие же мыши, которых кормили сырым мясом (при одинаковой калорийности рациона). Это означает, что смена рациона у древних людей могла практически мгновенно — даже без всякой эволюции — сказаться на их размерах.

Более вероятно, что люди начали готовить пищу на огне значительно позже, примерно 200–300 тыс. лет назад. Для этого времени уже есть прямые археологические свидетельства кулинарной активности наших предков. В этом случае «кулинарная революция» помогает объяснить не первый, а второй период быстрого роста мозга и уменьшения зубов — тот, который был связан со становлением сапиенсов и неандертальцев. Что же касается первого периода, связанного с появлением ранних архантропов, то для его объяснения, вероятно, вполне достаточно увеличения доли мяса в рационе — пусть и сырого (или, может быть, слегка протухшего — этот метод «кулинарной обработки» мяса до сих пор практикуется народами Севера и, скажем, бурыми медведями).

Последовательный переход ко всё более легко усваиваемой пище не только снизил энергетические затраты на жевание и пищеварение, но и создал предпосылки для уменьшения объема пищеварительной системы, что тоже дало немалую экономию.

В 1998 году британские антропологи Лесли Айелло и Питер Уилер обнаружили у приматов обратную корреляцию между размерами мозга и пищеварительной системы. Обезьяны поумнее, как выяснилось, едят больше высококалорийной пищи (насекомые, птичьи яйца и т. п.), и пищеварительная система у них меньше. Виды с небольшим мозгом налегают в основном на легкодоступную, но малопитательную ищу (листья, плоды), и пищеварительный тракт у них длиннее. Сначала предполагали, что это всеобщая закономерность, но потом оказалось, что у многих других животных данная корреляция не прослеживается.

В ходе дальнейших исследований было показано, что обратная корреляция между размером мозга и длиной пищеварительного тракта выявляется только у животных с замедленным развитием, иначе говоря, с долгим детством.

В журнале Journal of Human Evolution : у приматов долгое детство к тому же является необходимым условием формирования крупного мозга.

Большой мозг – тяжелая голова

Чем человек отличается от обезьяны? Странный вопрос – на него может ответить любой школьник. Конечно же, объемом мозга! Хотя, естественно, не только им – есть еще и прямохождение, умелость руки, отсутствие мощного волосяного покрова. Тем не менее обычно большинство исследований уделяет основное внимание именно заметному увеличению объема мозга, поскольку считается, что именно этот фактор придает человеку присущую ему «разумность», хотя, как ни странно, непосредственно этого не доказано. В общем, на первый взгляд это представляется разумным. Если у обезьян объем мозга составляет 400 куб. см, то в среднем у человека – 1350 куб. см5. Все «промежуточные существа» должны иметь и «промежуточный» объем мозга, и если расположить находки по возрастающей объема мозга, то это может показаться ярким свидетельством эволюции. Хотя если что-то увеличивается в объеме, данный факт еще автоматически не означает, что это эволюционирует. И вообще не значит, что существо «умнеет». Например, особняком стоит неандерталец, у которого объем мозга был больше объема мозга современно человека почти на 15 %, и хотя неандерталец был также «Человеком разумным», вряд ли кто-то серьезно будет утверждать, что он был «прогрессивнее» кроманьонцев, то есть современных людей. У Homo erectus, вымершего, как недавно установили, лишь около ста тысяч лет назад, мозг был в четыре раза больше, чем у австралопитека. Но значит ли это, что он был действительно умнее, способнее и «прогрессивнее»? Ведь по своей продолжительности они обитали на земле практически одинаковое время.

Большой мозг – сомнительное преимущество. Мозг современного человека требует на 10–15 % больше энергии, чем у австралопитека

С объемом мозга – этим классическим показателем «прогрессивности развития» – вообще масса проблем. Вот, например, синантроп, который жил около 1 млн лет назад. Его не только никто не собирается относить к прямым предкам современных людей, но многие считают его тупиковой ветвью развития. А вот объем мозга этого существа, жившего 900–400 тыс. лет назад, в среднем составлял 1075 куб. см, а в своей верхней границе доходил до объема мозга современного человека и составлял 1300 куб. см. Вообще большой мозг – весьма странный результат эволюции. Более 7 млн лет назад наши предполагаемые предки имели мозг размером с мозг современного шимпанзе. Потом по каким-то малопонятным причинам мозг начал раздуваться, подобно надувному шару, пока почти 160 тыс. лет назад он не достиг современного размера. А что же дальше? Абсолютно ничего – мозг больше не растет. Можно предположить, что увеличившийся объем мозга позволял обрабатывать более сложную информацию, а это, в свою очередь, давало возможность, в частности, заниматься изготовлением орудий. Возможно, именно увеличение мозга дало возможность развитию социальной жизни. Жизнь стада и жизнь общества, хотя и похожи, все же типологически относятся к разным категориям. Общество не только совместно выживает, но совместно создает культуру, его члены вступают в сложные, порою противоречивые связи, в конце концов формируя многообразие психологических типов и взаимоотношений между людьми. Но большой мозг приносит и массу неудобств – прежде всего он потребляет огромное количество энергии, и его надо «кормить», увеличивая количество пищи. Он менее защищен, а поэтому сам человек становится более уязвим. И этот мозг развивается значительно дольше, чем мозг приматов, поэтому человеческий детеныш значительно позже достигает зрелости. И за ним должны значительно дольше ухаживать родители – ведь один он просто не способен выжить и даже сам найти себе пропитание, по крайней мере, до 4–5 лет. И этим детенышам нужна значительно более питательная пища, чем другим приматам. Кажется, большой мозг дает преимущества в мышлении и в некой «разумности». Но придется напомнить, что критерии этой «разумности» определяем мы сами и, естественно, очень тонко во всех наших рассуждениях подводим к выводу о том, что самые разумные – это существа с большим мозгом, именуемые людьми современного вида. Хорошо известно, что мозг современного человека, хотя и является по своей структуре значительно более сложным образованием, чем у существ, живших миллионы лет назад, используется лишь на 9 %. И стоит ли в этом случае говорить о заметном выигрыше от большого объема мозга, когда даже то, что мы имеем, используем лишь на одну десятую?

замедленное развитие и долгое детство могут позволить себе только существа, имеющие очень хорошие шансы на выживание (низкую смертность) во взрослом состоянии.

1 Положение любого предмета может быть точно определено только с помощью трех независимых величин — координат. В прямоугольной декартовой системе координат это — X, У, Z, называемые длиной, шириной и высотой. В сферической системе координат — радиус-вектор г и углы а и 3. В цилиндрической системе — высота z, радиус-вектор и угол <х. В науке используется понятие многомерного пространства (n-мерного). Это понятие математической абстракции играет важную роль. К реальному пространству оно не имеет отношения. Каждая координата, например” 6-мерного пространства может указывать на какое-то любое свойство рассматриваемой физической реальности: температуру, плотность, скорость, массу и т. д.

2 Писатель-фантаст Р. Брэдбери иллюстрирует свойство необратимости и однонаправленности времени на примере эксперимента, который, якобы, проводят существа, обитающие в четвертом измерении, над землянами. Они ставят над небольшим городком колпак, представляющий собой слой воздуха, в котором время на одну секунду отстает от течения времени в городке. Машины, идущие в город или из города, самолеты, взлетающие в воздух, обнаруживают вдруг невидимое препятствие и вынуждены возвращаться обратно. И в самом деле, невозможно вернуться во времени на любую долю секунды, и этот колпак является самым прочным препятствием для тех, кто мог бы проникнуть в город или выйти из него.

3 Парадокс качественной разнородности психических явлений (образов) и качественной однородности вызывающих эти явления нервных процессов является одним из важнейших вопросов психофизиологии.

4 Прежде всего хочу порекомендовать всем, кто ее еще не читал, замечательную книгу Н.Эйдельмана "Ищу предка".

5 Юстис Либих (химик) – вес мозга 0,98 кг

Анатоль Франс (писатель) – 1,107 кг

Альберт Эйнштейн (ученый) – 1,23 кг

Владимир Ленин (политик) – 1,34 кг

Мэрилин Монро (актриса) – 1,45 кг

Иммануил Кант (философ) – 1,6 кг

Сергей Есенин (поэт) – 1,92 кг

Иван Тургенев (писатель) – 2,012 кг

Оливер Кромвель (политик) – 2,3 кг

А самый большой и тяжелый мозг в истории науки принадлежал пациенту психбольницы, страдавшему идиотизмом и составлял 2,850 кг.