- •Содержание

- •1 Цели и задачи экономики строительства

- •2 Экономическая эффективность инвестиций в строительстве

- •2.2 Основные понятия об инвестиционной деятельности

- •2.2 Капиталовложения (инвестиции), их структура

- •2.3 Основные принципы определения эффективности инвестиций

- •2.4 Оценка эффективности инвестиционного проекта

- •3 Ценообразование и сметное дело в строительстве

- •3.1 Система ценообразования в строительстве

- •3.2 Сметная стоимость строительства

- •Затраты на управление и обслуживание строительного производства

- •3.3 Состав и виды сметной документации

- •Составление локальных смет

- •Составление локальных сметных расчетов.

- •Составление объектных смет

- •Составление договорной цены

- •4 Основные фонды. Их состав и структура

- •4.1 Физический и моральный износ

- •4.2 Амортизация основных фондов.

- •4.3 Методы оценки основных фондов Оценка основных фондов

- •4.4 Лизинг в строительстве

- •5 Состав и структура оборотных средств

- •6 Основные понятия себестоимости в строительстве

- •Сметная себестоимость строительно-монтажных работ:

- •Плановая себестоимость строительно-монтажных работ

- •Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ

- •7 Прибыль и рентабельность

- •7.1 Анализ прибыли и рентабельности

- •7.2 Распределение прибыли

- •8 Оплаты труда в строительстве

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ — это сумма издержек (затрат), произведенных конкретной строительной организацией в ходе выполнения заданного комплекса работ в сложившихся условиях производства.

Целью учета фактической себестоимости строительно-монтажных работ являются своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат, связанных с производством и сдачей работ заказчику по видам и объектам строительства, выявление отклонений от ожидаемых значений, а также контроль за использованием материальных трудовых и финансовых ресурсов.

Данные учета себестоимости строительных работ используются в процессе анализа для выявления внутрипроизводственных резервов, а также при определении фактических финансовых результатов деятельности строительных организаций и их подразделений.

Учет затрат на производство строительно-монтажных работ ведется бухгалтерией строительного предприятия чаще всего позаказным методом, при котором объектом учета является отдельный заказ, открываемый на каждый объект строительства (или вид работ) в соответствии с договором, заключенным с заказчиком. Для каждого заказа ведется учет затрат нарастающим итогом до окончания выполнения работ. Этот метод в настоящее время является основным.

Для строительных организаций, выполняющих однородные процессы производства (например, дорожное строительство) или ведущих строительство однотипных объектов с незначительной продолжительностью строительства (например, серийные коттеджи), допускается метод накопления затрат за определенный период по нормативам используемых ресурсов. В этом случае себестоимость сданных заказчику строительных работ определяется расчетным путем, от удельного веса фактических затрат на выполнение работ, находящихся в незавершенном строительном производстве, и их договорной стоимости — к договорной стоимости сдаваемых работ. Учет затрат на производство осуществляется на основе первичной учетной документации, составляемой с обязательным копированием, обеспечивающим учет по объектам строительства и видам работ.

7 Прибыль и рентабельность

7.1 Анализ прибыли и рентабельности

В условиях экономики рыночного типа основа экономического развита строительной организации — прибыль, которая выступает показателем эффективности работы организации, источником ее жизнедеятельности. Рост прибыли создает финансово основу для обеспечения производственной деятельности организации собственными финансовыми ресурсами, осуществления расширенного воспроизводства и удовлетворения социальных и материальных потребностей трудовых коллектив. За счет прибыли выполняются обязательства организации перед бюджетом, банками и другими организациями «учреждениями.

В современных условиях сводным (интегрирующим) показателем, характеризующим финансовый результат деятельности строительной организации, является балансовая (валовая) прибыль или убыток.

Балансовая прибыль (Пб) образуется из финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), товаров и иных материальных ценностей (основных фондов, нематериальных активов, материальных оборотных средств и других активов), определяемого как разница между выручкой от реализации и суммой расходов или себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг) и других материальных ценностей, а также доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям:

![]()

где Пр — прибыль от сдачи заказчиком выполненных работ и услуг; Пи — прибыль от реализации имущества; П — прибыль от реализации продукции подобных и вспомогательных производств; ВД — внереализационные Доходы (убытки); Р -расходы по существованию внереализационных операций.

Основная масса прибыли строительной организации пpeдставляет собой прибыль от сдачи заказчикам выполненных работ, которая в зависимости от этапа инвестиционного процесса может быть сметной, плановой и фактической.

Под сметной прибылью понимается прибыль, определенная в процессе разработки проектно-сметной документации

Сметная прибыль — сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование.

Плановая прибыль представляет собой прогноз прибыли строительной организации, составляемый при разработке бизнес-плана. Плановая прибыль от выполнения строительно-монтажных работ складывается из следующих составляющих: суммы плановых накоплений, предусмотренных в смете, и плановой экономии затрат от снижения себестоимости строительно-монтажных работ, планируемой на основе эффекта от разработанных организационно-технических мероприятий. Определение размера плановой прибыли (Ппл) от выполнения (сдачи) работ производится по следующим формулам

![]() ,

,

где ПН – плановые накопления (сметная прибыль); Э – плановая экономия от снижения себестоимости работ за период строительства объекта; К – компенсация , полученная от заказчика.

![]()

где ССМР – сметная стоимость работ; ССпл – сметная себестоимость работ.

Фактическая прибыль (Пф) от сдачи выполненных работ заказчикам определяется как разность между выручкой от их реализации без налога на добавленную стоимость и затратами на их производство и реализацию (фактическая себестоимость строительно-монтажных работ) по формуле:

![]()

где Дц — договорная цена; НДС — налог на добавленную стоимость; ССф — фактическая себестоимость выполненных работ.

Рентабельность в строительстве.

Обобщающими показателями для оценки уровня эффективности работы строительной организации являются показатели рентабельности. Рентабельность отражает, насколько прибыльна деятельность организации.

Характеризуя прибыльность строительных организаций, используют не только массу прибыли, но и относительные показатели, в том числе уровень рентабельности.

В строительном производстве различают уровни рентабельности: сметный, плановый и фактический.

Сметный уровень рентабельности рассчитывается как отношение сметной прибыли (плановых накоплений) к сметной стоимости объекта:

![]() ,

,

где Рсм – сметный уровень рентабельности, %; ПН – плановые накопления, тыс. грн; Соб – сметная стоимость объекта, тыс. грн.

Плановый уровень рентабельности определяется по формуле :

![]() ,

,

где Рпл – плановый уровень рентабельности, %; Ппл – плановая прибыль, тыс. грн.; Дц – договорная цена, тыс. грн.

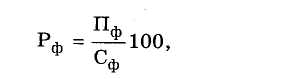

По окончании строительства объекта и завершении расчетов с заказчиком определяется фактическая рентабельность:

В практике работы строительных организаций применяется ряд показателей рентабельности в зависимости от поставленных целей.

Наиболее часто используемыми показателями являются показатели рентабельности всех активов организации, рентабельности реализации продукции (работ, услуг) и рентабельность собственного капитала.

Рентабельность всех активов организации рассчитывается делением чистой прибыли на среднегодовую стоимость активов организации.

Рентабельность реализации рассчитывается посредством деления прибыли на объем реализованной продукции (работ, услуг). Различают два основных показателя рентабельности реализации: из расчета валовой прибыли от реализации и из расчета по чистой прибыли. Первый показатель отражает изменения в политике ценообразования и способность организации контролировать себестоимость реализованной продукции (работ, услуг). Но самым важным показателем остается рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), определяемая как отношение чистой прибыли после уплаты налога к объему реализованной строительной продукции (работ, услуг).

Рентабельность собственного капитала рассчитывается отношением чистой прибыли к среднегодовой сумме собственных средств. Она позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками, и сравнить этот показатель с возможным получением дохода от вложения этих средств в другие ценные бумаги.